Le couvent des Calvairiennes de Saint-Cyr est construit sur l'emplacement d'un monastère détruit par les Normands au 10e siècle. En 1032, l'évêque de Rennes nommé Garin mais plus communément appelé Guarinus (évêque d'environ 1019 à 1037), cède à son demi-frère le domaine. Celui-ci le cède à son tour en 1037 à l'abbaye de Saint-Julien de Tours. Vers le 15e siècle, le site est délaissé par les moines et tombe progressivement en ruine.

Le 12 juillet 1630, les Calvairiennes sont autorisées à fonder leur couvent en dehors des murs de la ville de Rennes. Les logements de l'ancien monastère leurs sont alors cédés en 1633 où elles s'installent après quelques années de travaux. Les “religieuses s’occupèrent la 1ère année de la construction de leur maison et de la réparation de la Chapelle, qui étoit en grande vénération au peuple pour son antiquité ; en accroitre les vitraux et placer le choeur derrière le pignon selon l’image de la congrégation” (Guillotin de Corson).

En 1789, les Calvairiennes de Saint-Cyr sont 19 sœurs à vivre sur le site dont 5 converses. Leur établissement est fermé par les révolutionnaires en 1792 et la congrégation éparpillée. Les prétentions de la municipalité sur ces bâtiments sont importantes et le couvent n'est donc pas vendu comme bien national mais transformé en caserne. Le passage des troupes militaires dans cet établissement va d'ailleurs considérablement l'endommager.

La Révolution terminée, certaines congrégations religieuses sont autorisées à se reformer. C'est notamment le cas des Soeurs de la Charité du Refuge qui occupaient autrefois le couvent dit de la Trinité de Rennes. Thérèse Hilliard-d'Auberteuil, en religion sœur Eugénie se charge de rétablir sa congrégation et cherche un bâtiment suffisamment grand pour accueillir les religieuses mais également une quarantaine de pensionnaires. Le 16 novembre 1807, le préfet lui indique dans une lettre « que la maison de Saint-Cyr pouvait être en ce moment disponible » toutefois, « cette habitation a été tellement dégradée par les troupes, qu’elle coûterait plus de 50 000 francs à réparer » (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1V1490) mais qu’il s’agit tout de même d’une bonne occasion à saisir. Cependant, la ville n’est pas prête à se séparer de cet établissement. La sœur Eugénie fait donc appel à l’empereur Napoléon et obtient par un décret du 3 février 1808, la maison de Saint-Cyr, en toute propriété. La Communauté devient donc bénéficiaire de ce lieu mais est chargée des réparations. Sur les 50,000 francs que M. le Préfet a estimé nécessaires pour les réparations, le Gouvernement a seulement apporté une aide de 10,000 francs, le reste étant à la charge de la communauté et en particulier de la sœur Eugénie qui y investit ses économies personnelles. Les réparations prennent donc beaucoup de temps car les religieuses récupèrent cet établissement alors qu’il est « sans porte et sans fenêtres, les toits découverts, les poutres étayées de toutes parts » (ADIV 1V1490). La chapelle a également été transformée en écurie par les militaires. Ce n’est que le 6 décembre 1811 qu’elles intègrent le couvent alors même qu’il reste encore beaucoup de travaux. Mais même si la congrégation a obtenu l’autorisation d’intégrer ces bâtiments, la ville continue de vouloir les récupérer. Une caserne a d'ailleurs momentanément été rétablie dans une partie du couvent en 1810. Les différentes guerres napoléoniennes sont un bon prétexte pour exiger que la totalité des bâtiments soient transformés en caserne. Le Ministre de la guerre affirme notamment que cette maison est utile à son administration, et souhaite donc s’en emparer. Madame D’Auberteuil demande alors l’exécution du décret du 3 février 1808 et elle obtient un décret du 14 août 1811, qui « approuve de nouveau l’institution de l’hospice; consacre également la propriété de Saint-Cyr qui lui avait été accordée par celui du 3 février 1808; ordonne que la ville de Rennes viendra au secours de l’établissement » (ADIV 1V1490).

Trois ans plus tard, le ministre de la Guerre réitère sa demande de réquisition de Saint-Cyr par cette lettre datée du 26 mai 1814 :

« Monsieur le Maire J’ai l’honneur de vous informer que son Éminence le ministre de la Guerre a donné l’ordre aux cadres du 19 ème Régiment d’infanterie Léger de partir le 21 mai de Versailles pour se rendre à rennes où ils arriveront le 2 juin pour y tenir garnison. [...] Je vous renouvelle en conséquent, Monsieur le Maud, la prière que j’ai eu l’honneur de vous faire par ma lettre du 23 de ce mois de ne pas vous désaisir de la portion de la Maison de St Cyr, qui a été occupée par les prisonniers des Guerres, elle devient indispensable au casernement du 19 ème régiment, auquel il est présumable qu’elle sera même insuffisante. » (ADIV 1V1490)

La municipalité renouvelle donc sa volonté de récupérer les bâtiments de Saint-Cyr lors de la séance du Conseil municipal du 1 juin 1814. L’extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Rennes à cette date, montre un agacement des conseillers face à la sœur Eugénie qui selon eux est "parvenue à tromper le gouvernement, [et] a obtenu par un décret de 1808 la disposition de cette maison pour un établissement dit du refuge destiné à recevoir les personnes du sexe qui après quelques faiblesses, pénétrées de repentir, reviendraient aux bonnes mœurs; mais qu’un local où l’on peut caserner 8 à 900 militaires ne peut convenir à l’établissement de la dame Eugénie, qui n’a pu y réunir qu’environ trente personnes dont la majeure partie est pensionnaire; qu’il serait infiniment plus utile que cette maison soit rendue à sa destination primitive que de la laisser à la disposition d’un établissement que la directrice est hors d’état de soutenir, faute de moyen, et la ville elle même ne peut lui fournir aucun secours; qu’un bâtiment aussi vaste sera bientôt détruit s’il n’est pas remis à sa véritable destination» (ADIV 1V1490).

À ces prétentions de la municipalité s’ajoutent également la même année des prétentions des religieuses de la congrégation des Calvairiennes. En effet, elles étaient les propriétaires de l’établissement de Saint-Cyr avant leur expulsion en 1792. Elles s'estiment donc légitimes de demander la rétrocession de ces bâtiments au profit de leur communauté. Dans une lettre adressée à l’empereur, elles affirment elles aussi que la dame Eugénie n’est pas en droit de conserver ce domaine et qu’elles espèrent que cette dernière fera preuve de bon sens en leur rendant leur propriété. Le couvent restera toutefois aux mains des Sœurs de la Charité du Refuge. Il y a donc ici un conflit d’intérêt entre différentes congrégations religieuses pour ces bâtiments qui par leur taille mais aussi leur emplacement en font un site stratégique au sein de la ville.

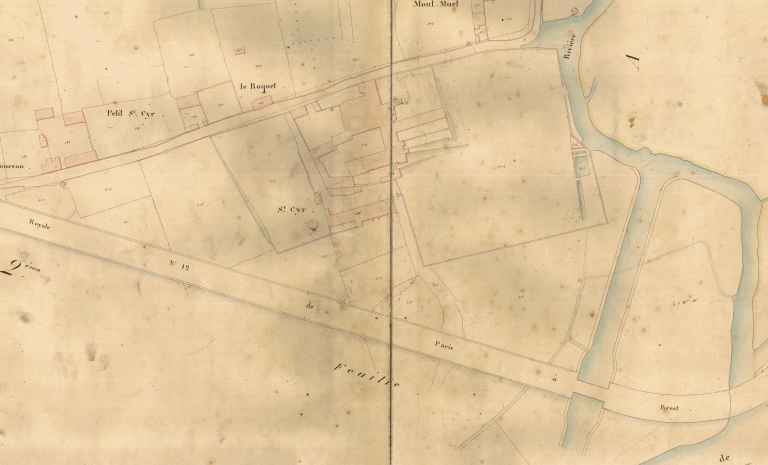

(Enquête thématique départementale, Sarah Kergus, 2025) L´édifice est partiellement visible sur le plan Caze de la Bove (1783) qui figure les dénivelés de terrains successifs qui surplombent les marais bordant le site de confluence des rivières de la Vilaine et de l´Ille et le cimetière, au sud-est des bâtiments conventuels. Le cadastre de 1842 en donne une première représentation précise. Les bâtiments conventuels, de plan en L, ferment les côtés sud et est du cloître, au nord duquel se situe la chapelle. Un bâtiment isolé apparaît au sud, à l´est d´un oratoire de plan carré à pans coupés ; celui-ci est desservi par un chemin qui relie la nouvelle route de Brest et la ruelle Saint-Cyr (actuelle rue Papu). Les archives communales indiquent que l´édifice est agrandi en 1930 et 1932, par l´entrepreneur Novello, de dépendances associées aux logements de la Maison de Refuge, construite au début du 20e siècle, à l´est des bâtiments conventuels. L´architecte Couasnon dessine les plans d´une buanderie et d´une cuisine (1930) puis de bains-douches (1932) actuellement détruits, comme le bâtiment reconstruit, en 1946, par l´architecte Charles Rallé. Entre 1956 et 1965, plusieurs travaux d´agrandissement sont réalisés sur les plans des architectes Coirre et Glorot. L´extension des bâtiments conventuels, au nord, en bordure de la rue Papu est construite en 1956 ; la construction d´un dortoir et d´un réfectoire, implantés au sud, à proximité de la rue Louis-Guilloux, a lieu en 1962, suivie de celle d´une salle d´éducation physique, en 1965.

(Inventaire topographique, Isabelle Barbedor, 2000)

Etudiante en Master d'histoire à l'université de Rennes 2. En partenariat avec l'inventaire du patrimoine dans le cadre de la réalisation de mon mémoire de master portant sur "les religieuses rennaises face au tournant révolutionnaire (1789-1820)" sous la direction de Solenn Mabo.