L'origine du nom de Lillion, encore écrit «l'Illion » sur le cadastre de 1812 est sans doute à trouver dans un diminutif du mot île. La configuration des lieux dans une prairie inondable au ras de la Vilaine, de même que l'existence d´anciens plaide pour cette interprétation. Elle a toutefois changé et connu un aller-retour en l'espace de trois ou quatre siècles. Le projet de canalisation de la Vilaine de 1543 représente le manoir franchement en retrait à l'est du cours de la Vilaine, isolé au milieu d'une masse boisée, à peu près tel qu'il est aujourd´hui, à l'instar du manoir plus en amont de la Prévalaye. Les deux cadastres du 19e, établis en 1812 et 1842, situent par contre l'édifice directement implanté en bordure de la rivière. Cette différence de localisation qui ne peut guère être mise au compte d'une erreur du dessinateur du 16e siècle, lequel utilise les édifices riverains de la Vilaine comme repère, est liée au contraire à une modification du tracé de la rivière.

Les anciennes représentations du site confirment cette évolution en parallèle du tracé de la Vilaine et de la répartition des différents bâtiments composant le manoir. La chapelle de la fin du 15e en retrait vers le nord-est un peu à l'écart n´a visiblement pas été construite pour être vue de la rive pas plus que manoir primitif dont on pourrait trouver des vestiges près de l'angle sud-est du château actuel. Tout change avec le début du 17e siècle. C´est sans doute à cette époque que la canalisation partielle de la rivière et la modification de son tracé, en particulier à la hauteur de Lillion, entraînent un nouveau programme architectural, entièrement conçu par rapport à la proximité de l'eau.

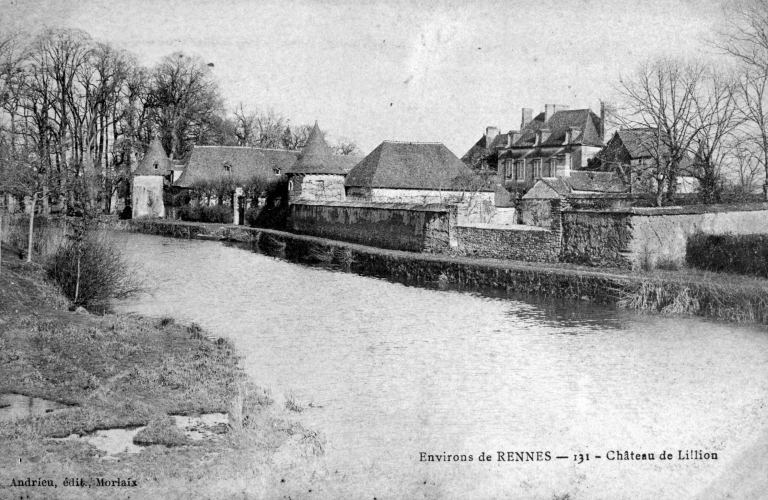

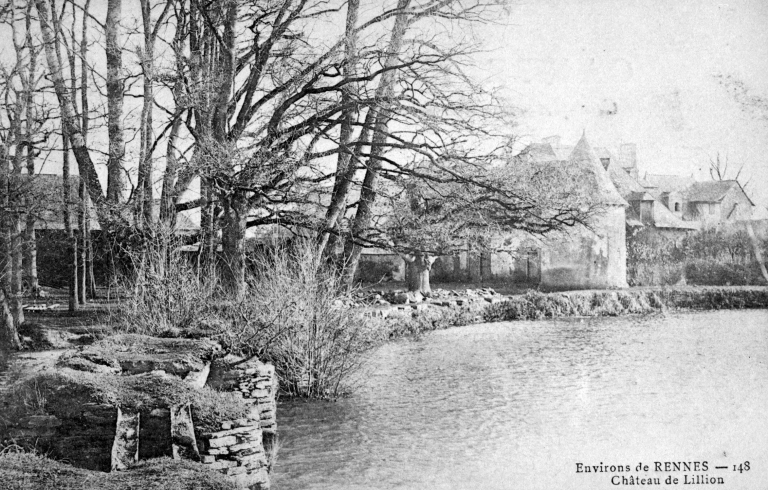

Le nouveau château de Lillion, largement ouvert sur la rivière dont il inscrit le cours dans sa perspective s'apparente au modèle de la maison des champs. Le mur ouest de la cour, joignant l'extrémité de deux corps de dépendances plonge directement dans l'eau. Sur le cadastre de 1812, l'édifice est encore représenté ainsi, interrompant le chemin de halage. Des baux du 18e siècle établissent la pratique des propriétaires de s'y rendre depuis Rennes en barque et confient à la charge du fermier l'entretien de l´accès du bateau. Dans la première moitié du 19e siècle, le prolongement du chemin de halage entraîne la création, de part et d'autre de celui-ci, de deux escaliers, l'un qui monte de la cour vers le portail à claire-voie percé dans le mur, l'autre qui descend jusqu´à l'eau pour former embarcadère.

Au fond de la cour, l'ensemble formé par les deux pavillons construits au début du 17e siècle en symétrie de part et d´autre d'un corps central, lui-même reconstruit au 18e siècle, constitue un nouveau logis parallèle au cours de la Vilaine et prenant vue sur lui (1). Le pavillon sud dont le toit est orné d'une grande lucarne de calcaire est sans doute le plus ancien. Les photographies du début du 20e siècle montrent encore son articulation avec les vestiges probables de l'ancien manoir. Du côté du jardin, les pavillons sont cantonnés d'oriels carrés reposant sur des culots moulurés. Ces éléments ornementaux, construits en briquettes se rattachent à une mode fréquente dans les logis nobles rennais de la première moitié du 17e siècle (2). Toutefois cette composition n'est symétrique qu´en apparence ; d'une part, un passage entre la cour et le jardin sépare le pavillon nord des communs, d'autre part les niveaux d´élévation des deux pavillons sont sensiblement différents. Celui de droite abrite un rez-de-chaussée enterré surmonté d'un étage carré et d'un étage de comble qu'éclaire une belle lucarne de calcaire restaurées dernièrement, celui de gauche, au nord, ne comprend que deux niveaux habitables, un rez-de-chaussée et un étage.

L'interposition du logis central n'est pas moins étonnante. Malgré les importantes restaurations effectuées au début du 20e siècle par la famille Huchet, alors résidant à Lillion, on y reconnaît la marque du 18e. L'escalier à balustres de bois tourné, les lambris qui garnissent les deux pièces du rez-de-chaussée, un salon et une salle à manger, sont caractéristiques des années 1730.

Le bail de 1735, contracté entre les propriétaires indivis et un jardinier fait état d'une pratique spécifique que reflète encore l'état des lieux figuré sur le cadastre de 1842. Au nord de la cour principale du château se trouve la basse cour. La ferme occupe l'angle sud ouest. Un autre bâtiment du côté sud et attenant au jardin de la ferme, est probablement la maison de la Closeraye que le bail de 1735 réserve comme habitation pour le jardinier.

(1). Cette configuration face au cours de la rivière est la première de toute une série de manoirs et de château du XVIe et XVIIIe siècle qui s'égrènent le long de la Vilaine entre Rennes et Redon.

(2). On en retrouve de semblables, à l'intérieur d´une cour, rue Saint Georges, rue Saint Sauveur.