Ce dossier a été ouvert par Isabelle Barbedor et Aline Carpentier dans le cadre de l’étude topographique réalisée sur la ville de Rennes en 2000, puis complété en 2023 par Ludmila Fagot, lauréate d’une bourse de recherche accordée par la Région Bretagne, dans le cadre de son mémoire sur « La maison centrale de Rennes au XIXe siècle : une prison pour femmes ».

- inventaire topographique, Rennes

-

Barbedor IsabelleBarbedor IsabelleCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Rennes ville - Rennes ville

-

Commune

Rennes

-

Adresse

rue Saint-Hélier

-

Cadastre

1812

C 1207 à 1212 ;

1842

C

772

Le petit séminaire est entouré de terrains vagues et de jardins. La Vilaine, également, se situe à proximité. Les prairies sont toutefois inondées régulièrement en automne et en hiver. L’été, à l’inverse, les ruisseaux et rivières se dessèchent et provoquent des effluves marécageux.

-

Dénominationsséminaire, prison, dépôt de mendicité

-

Parties constituantes non étudiéeslavoir

En 1697, l’abbé Ferret achète le terrain sur lequel est construit le petit séminaire. Les lettres patentes de 1708 fondent officiellement l’établissement. En 1770, le Bref extrait et inventaire des titres et pièces concernant les maisons, jardins et possessions du petit séminaire de Rennes, rue saint Hélier, indique que la propriété se compose « d’une maison, pavillon, buanderie et autres édifices appelés croix, d’un jardin, bois et plantes situés près la porte blanche et joignant la rivière ».

En 1772, le petit séminaire est toutefois déplacé au couvent des Dominicaines, aussi appelé couvent des Catherinettes. L’établissement de la rue Saint-Hélier est alors transformé en dépôt de mendicité à compter de 1776, de sorte à compenser la surcharge que connaît le dépôt de la rue Hue.

Ce n’est qu’en 1789, lors de la Révolution française, que l’établissement change à nouveau de fonction pour devenir une maison de répression. La commission philanthropique de Rennes en fait un véritable lieu de détention. Un second étage est alors construit, ainsi que des escaliers et un mur entre la boulangerie et la buanderie. Le mur de clôture est également démoli en raison de son mauvais état.

En 1792, les membres du directoire du district de Rennes étudient les aménagements à réaliser dans l’établissement. Un bâtiment « vieux et en mauvais état » doit être démoli et les matériaux sont récupérés pour reconstruire la boulangerie et la buanderie.

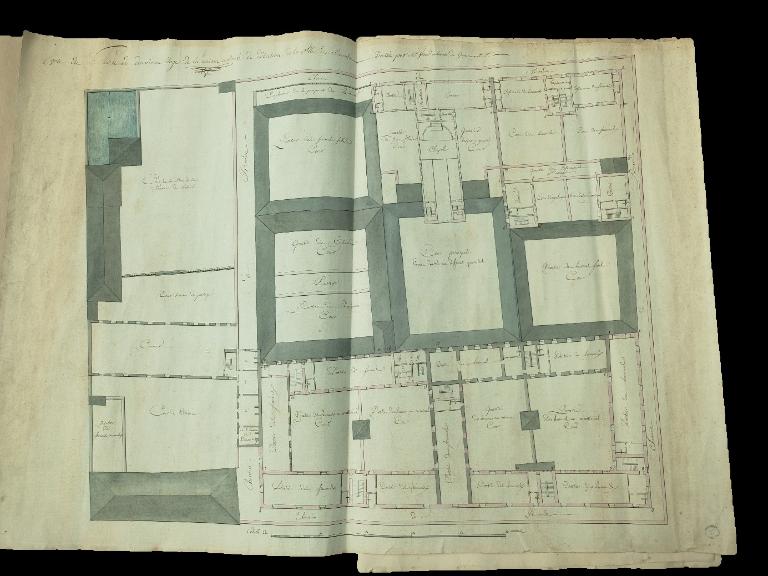

L’établissement ne devait toutefois pas devenir une maison centrale. Le château de Montbareil obtenait les préférences de l’administration. En 1809, celle-ci recule et favorise la maison de répression de la rue Saint-Hélier, laquelle nécessitait moins d’entretiens. Le décret impérial du 4 mai 1809 officialise son statut de maison central mixte. Au sein de l’établissement, les femmes représentent plus de la moitié des effectifs, ce qui constitue une exception dans la mesure où ce chiffre est deux fois plus élevé que la moyenne nationale. La prison enferme exclusivement des femmes à compter de 1850, date à laquelle les hommes sont transférés vers Beaulieu et Fontevraud et les enfants au Bon Pasteur d’Angers.

La transformation de l’établissement en maison centrale entraîne de nombreux changements. Un bâtiment est démoli de sorte à créer « un grand passage ou chemin de ronde pour la sûreté de la maison ». Quatre propriétés, dont trois rue de la Guerche, sont également acquises dans cet objectif. Une grange située, près de l’auberge de l’Aigle d’or, une maison, des bâtiments, jardins et buanderie ainsi qu’une partie des prairies situées au nord de l’établissement sont compris dans l’agrandissement du terrain. Certains murs sont également reconstruits, notamment ceux de l’atelier des femmes ainsi que ceux des quartiers séparés pour les petits garçons et les petites filles et ceux des cours.

Toutefois, à de nombreuses reprises l’état des bâtiments pose la question d’une reconstruction partielle ou totale, notamment sur un autre terrain. Dès 1822, l’entrepreneur de la maison centrale explique que des travaux d’entretien n’ont pas été effectué car « chaque année, on s’attendait à un déplacement jugé depuis longtemps nécessaire et l’espoir de ce changement, toujours différé », ce qui « n’a pas permis d’entreprendre, dans le local actuel, les améliorations dont il eût été susceptible ». En revanche, une maison près de la porte blanche est acquise pour agrandir la propriété.

Le ministre de l’Intérieur affirme également l’état des bâtiments est tel qu’il est « impossible de les réparer et qu’il devient nécessaire ou de les reconstruire, ou de supprimer l’établissement ». Il estime que « la plupart des travaux proposés deviennent inutiles ». Cela concernait la construction de cachots, l’installation de machines à vapeur et de cheminées de ventilation ainsi que le rétablissement de la trappe dans la cour des femmes.

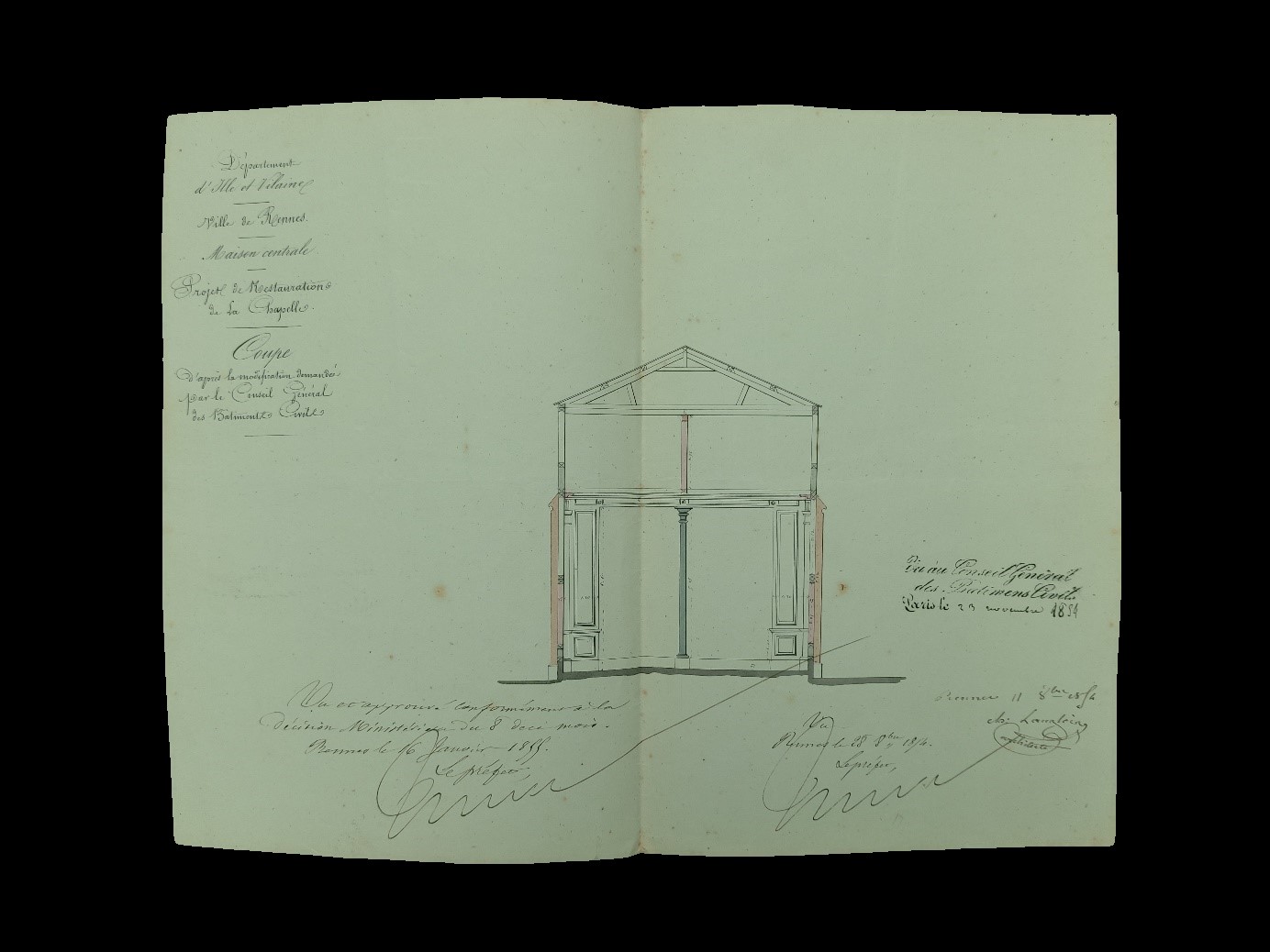

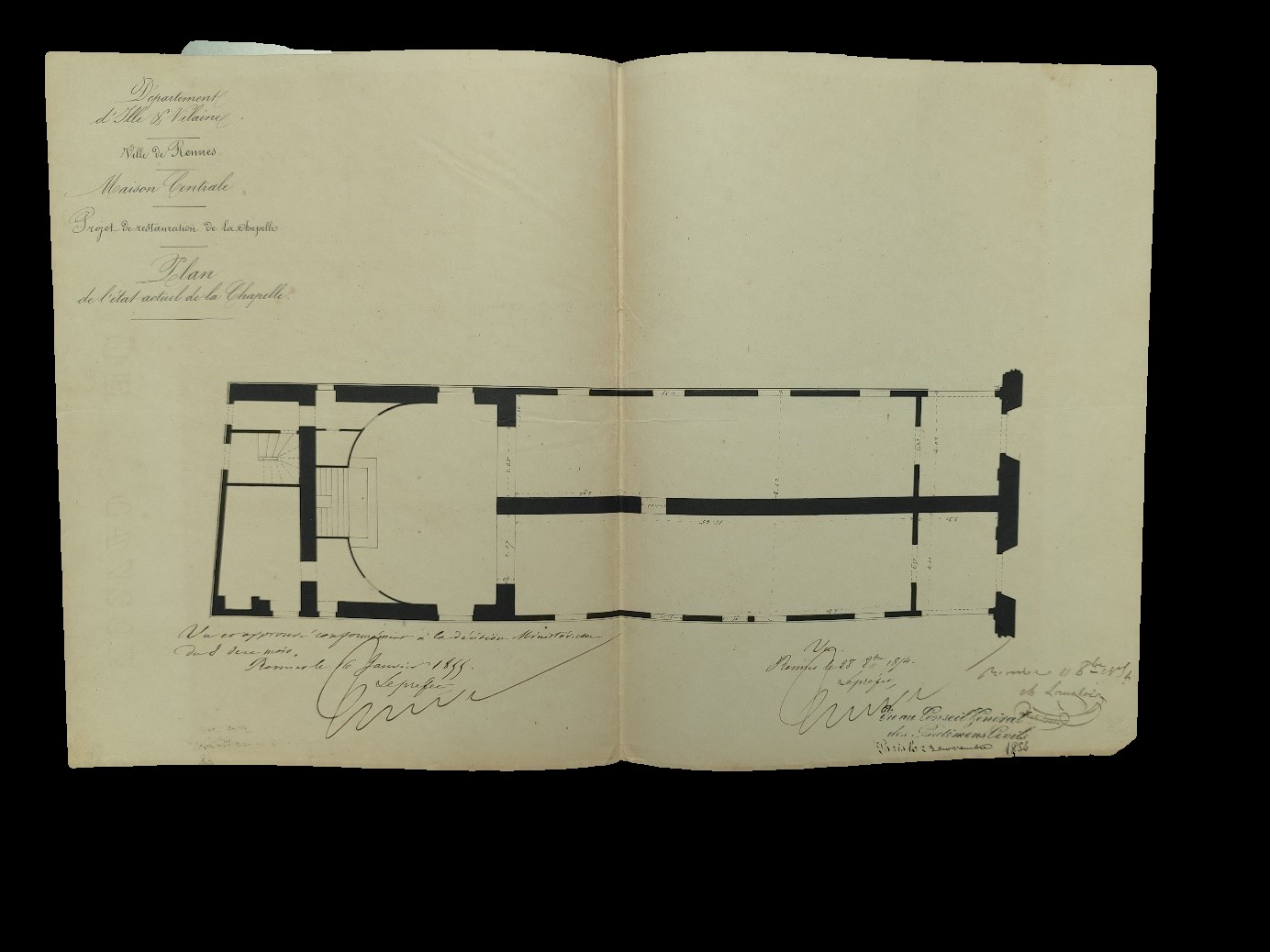

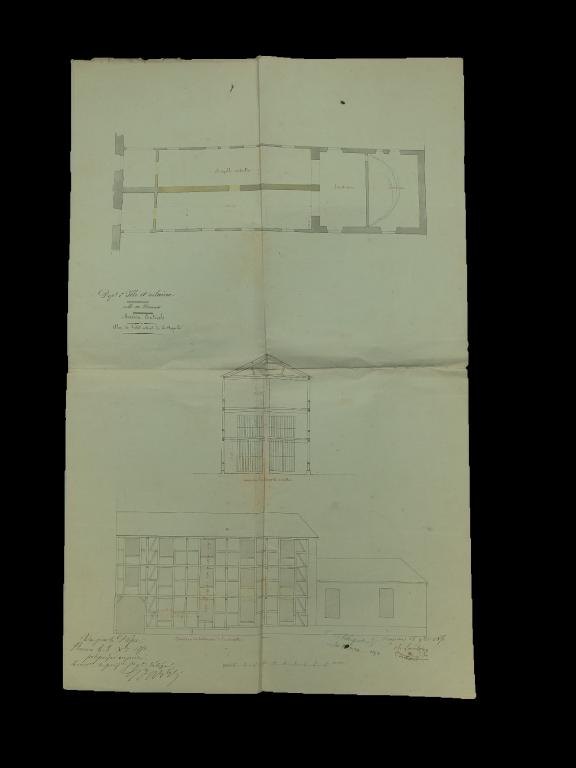

En 1826, une partie de la chapelle est démolie. Les travaux de restauration et d’agrandissement ne débutent qu’en 1856. Deux vestibules doivent être construits ainsi qu’une tribune. L’administration entend « donner à cette chapelle le caractère d’un édifice consacré au culte ».

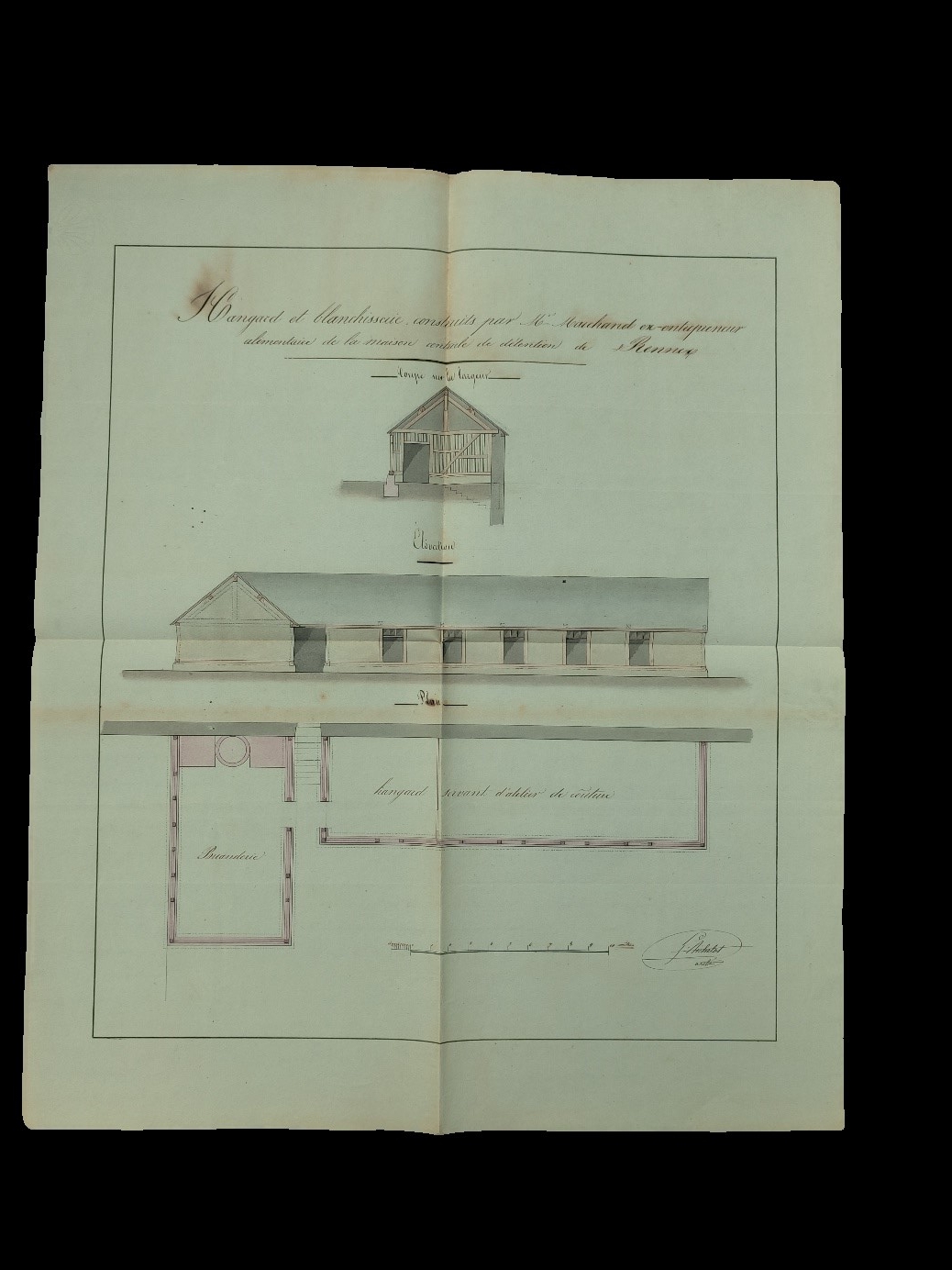

En 1829, le hangar, au nord du séchoir et de la buanderie, est construit par M. Marchand, entrepreneur de la maison centrale.

L’incendie et l’inondation de 1835-1836 entrainent de nombreuses dégradations qui renforcent le sentiment de l’administration. Le préfet d’Ille-et-Vilaine déclare à la suite de ces évènements que « la maison centrale de Rennes est dans un état de ruines qui nécessite un projet de remplacement ». Ce projet n’interviendra toutefois qu’en 1860, date à laquelle les premiers plans d’Alfred Normand sont établis. En février 1840, l’administration renonce à la construction d’un mur d’enceinte et d’un chemin de ronde. Les dépenses sont jugées trop élevées et elle estime que d’autres moyens peuvent être mis en place, « avec de l’intelligence », afin d’endiguer les évasions. Des hottes aux croisées sont en revanche installées pour empêcher que les hommes et les femmes communiquent par la buanderie.

En 1874, la porte qui donne sur la rue Saint Hélier est supprimée suite au litige entre M. Ramé, propriétaire de la douve du nord et de la ruelle du moulin et l’administration depuis 1852. Celui-ci estimait que l’encombrement causé dans la rue Saint Hélier par les approvisionnements de la maison centrale lui était préjudiciable. Toutefois, à cette date, la construction de la nouvelle maison centrale de Rennes est sur le point de s’achever.

[Ludmila Fagot, contribution ponctuelle, 2023]

-

Période(s)

- Principale : 18e siècle, 19e siècle

Le bâtiment mesurerait 44 pieds et 6 pouces de longueur, sur 34 pieds de largeur.

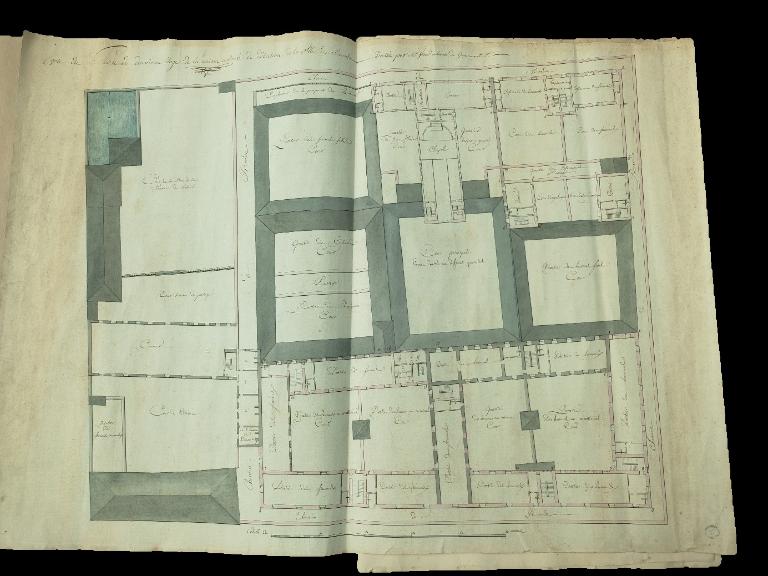

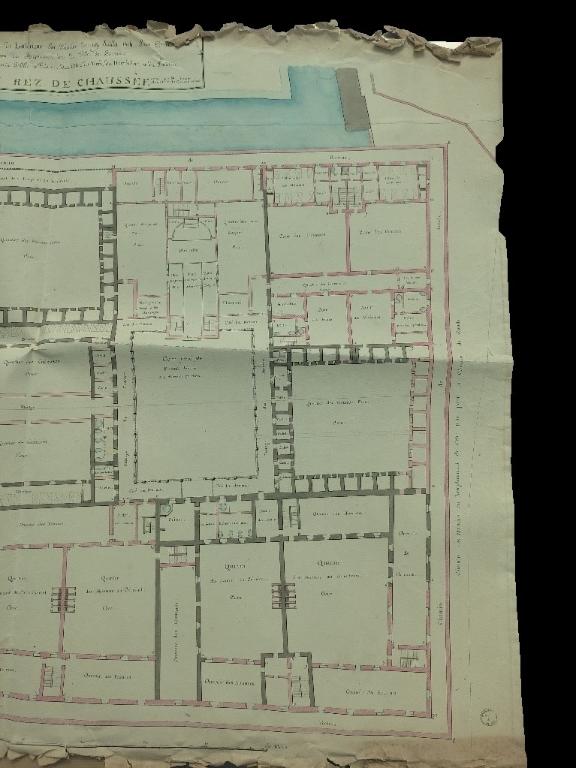

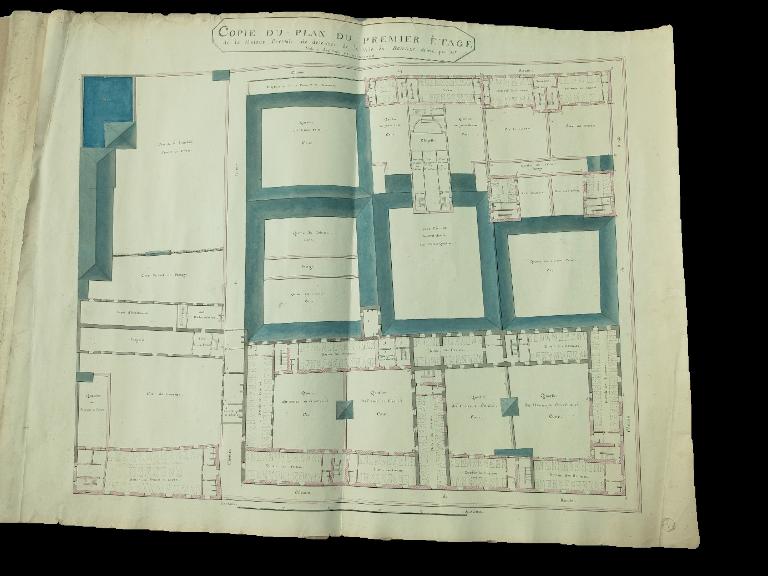

Hommes et femmes, enfants et adultes, correctionnels et criminels sont séparés dans des quartiers distincts. Chaque groupe dispose d’une cour, d’ateliers, de parloirs, d’infirmerie et de dortoirs en communs.

Les individus vénériens, galeux ou aliénés disposent également de bâtiments séparés. Un quartier excentré est réservé aux femmes en couche, à proximité des logements du personnel administratif.

[Ludmila Fagot, contribution ponctuelle, 2023]

-

Murs

-

Toitsardoise

-

Étagesétage de soubassement, 2 étages carrés, 2 étages de comble

-

État de conservationdétruit

Données complémentaires architecture Rennes

- DENO

- HYPO

- PHYPO

- NOTA

- SCLE1

- IMPA

- CBATI

- IMBATI

- PERP

- PASSAGE

- ESPAL

- ESPAP

- TAPA

- BOUTIQ

- NACC

- AUTO

- ACC1

- ACC2

- ESCAFO

- ESCAPO

- RDC

- ETAGE

- ENTRESOL

- COMBLE

- ATTIQUE

- TRAV1

- TRAV2

- TRAVANGLE

- MUR

- ANGLE

- ORIEL

- BALCON

- IAUT typicum

- ICHR typicum

- IESP typicum aire d'étude

- ICONTX

- ITOPO

- PINTE

- POS 1

- SEL repéré

- PART

- NATURE

- RESEAU

- MORPHO

- IMPBA

- SURF

- LOTS

- VOIES

- PRESC

- VEGETAL

- OBS

-

Statut de la propriétépropriété publique

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

Bibliographie

-

Archives municipales de Rennes : R1-12

BANEAT, Paul. Le Vieux Rennes. Rennes : Plihon et Hommay, [1911].

p. 423-427 -

VEILLARD J.— Y., Rennes au XIXe . Architectes, urbanisme et architecture, Rennes, Édition du Thabor, 1978.

-

Toulmouche A., Travail historique, statistique, médical, hygiénique et moral, sur la maison centrale de détention de la ville de Rennes, Paris, Paul Renouard, 1835

Périodiques

-

DELOURMEL L., « Les anciennes prisons de Rennes », in Bulletin et mémoires de la société archéologique du département d’Ille-et-Vilaine, Rennes, M. Simon, 1897, t. XXVII

p. 69- 128. -

DUPUY A., « La Bretagne au XVIIIe siècle : Les prisons », in Bulletin et mémoires de la société archéologique du département d’Ille-et-Vilaine, Rennes, C. Catel, 1883, t. XVI

p. 1-54

Documents figurés

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

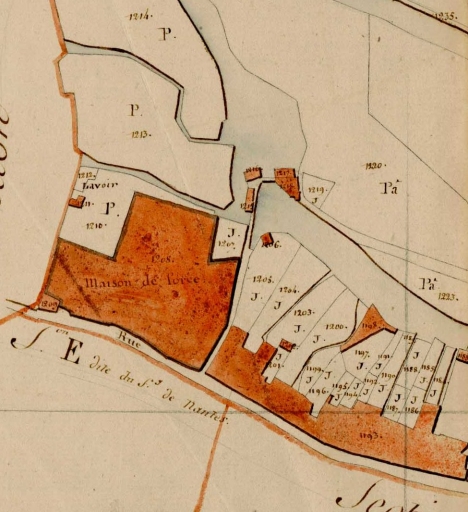

[1812]. Plan cadastral parcellaire de la commune de Rennes. Section C, dite de Saint-Hélier, 4e feuille, dessin, 1812 (A. D. Ille-et-Vilaine).

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

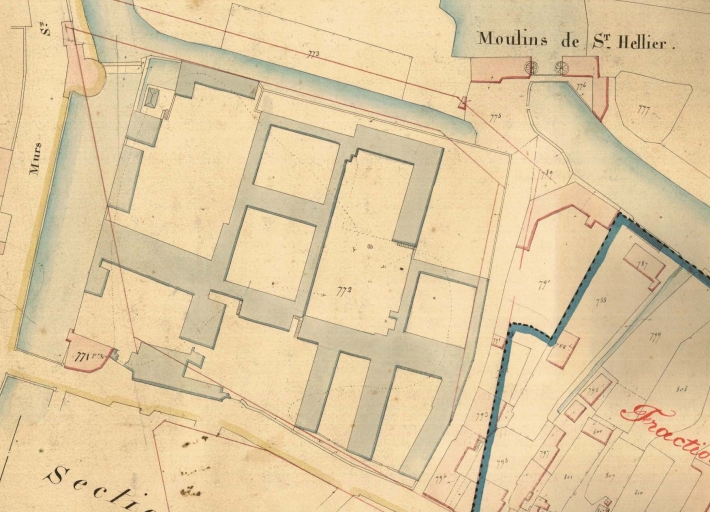

[1842]. Plan cadastral parcellaire de la commune de Rennes. Section C, dite du Colombier, 5e feuille, dessin, Jouchel du Ranquin, Roger, Viel, Ferré et Simon géomètres, 1842 (A. D. Ille-et-Vilaine).

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 1G 388 2

Plan au sol de l’ancien petit séminaire de Rennes — rue Saint-Hélier — 1G 388 2, AD35 (XVIIIe siècle)

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 1 Y 94

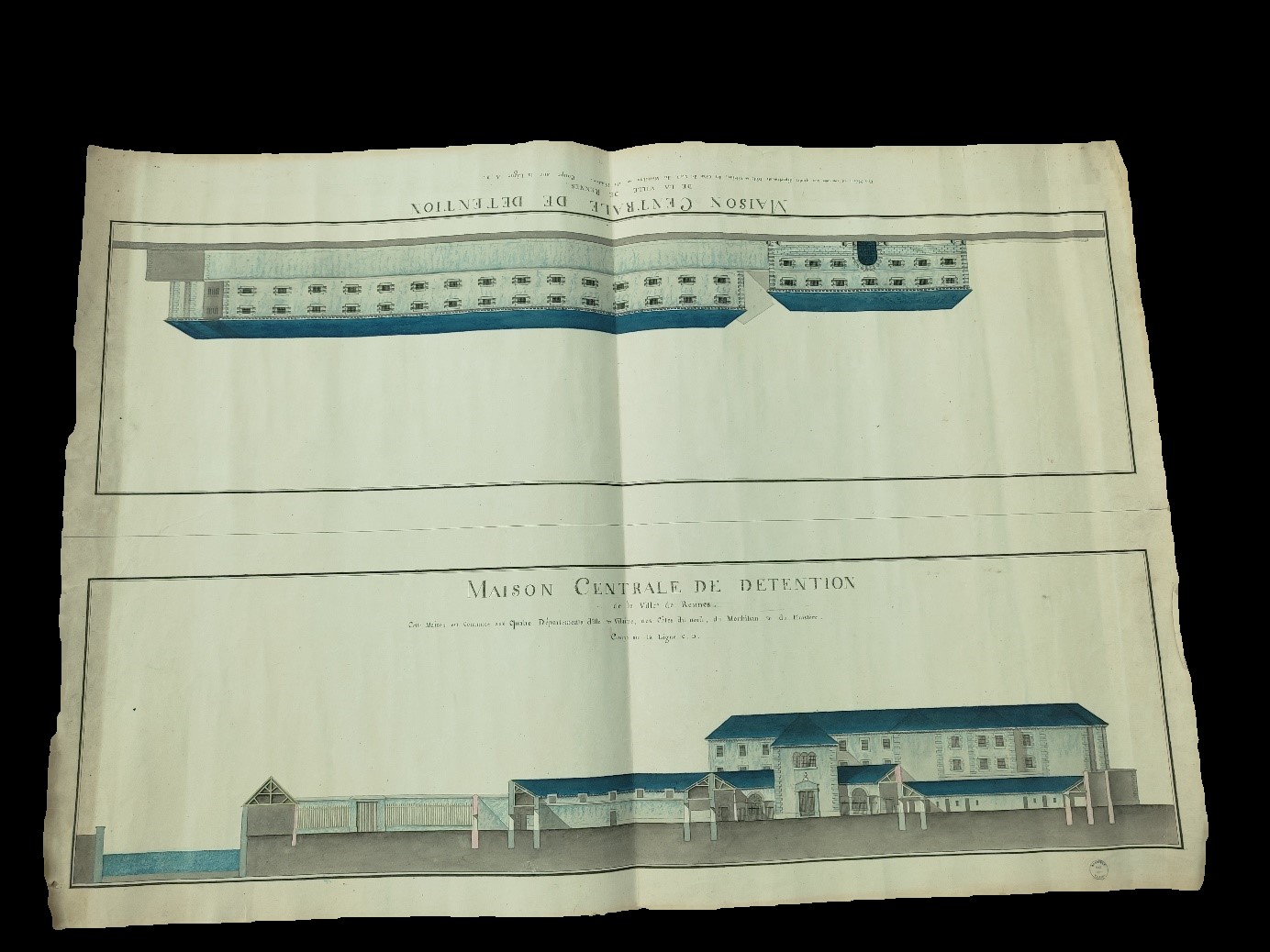

Projet approuvé par son Excellence le Ministre de l’Intérieur par décision du 19 juillet 1814. Pour l’établissement d’une maison centrale de détention dans la maison de répression de la ville de Rennes, 1Y94, AD35

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 1 Y 95

Hangard et blanchisserie construits par M. Marchand ex-entrepreneur alimentaire de la maison centrale de détention de Rennes, 1829, 1Y95, AD35

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 1 Y 100

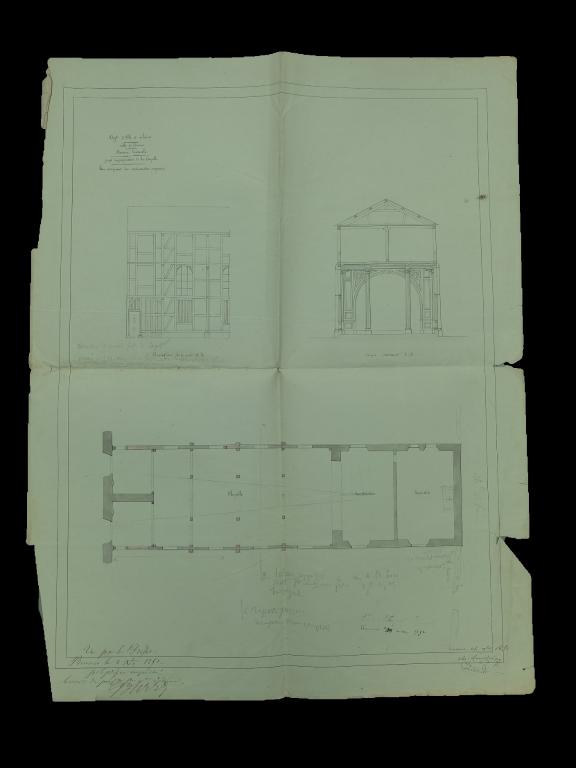

Projet d’appropriation de la Chapelle, plan intégrant la restauration proposée, le 24 novembre 1851 par Langlois, architecte, 1Y100, AD35

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 1 Y 100

Projet de restauration de la Chapelle, Coupe d’après la modification demandée par le Conseil Général des Bâtiments civils, le 11 octobre 1854, par Langlois Architecte, 1Y100, AD35

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 1 Y 100

Projet d’agrandissement de la chapelle, le 18 octobre 1854, par Langlois, architecte, 1Y100, AD35

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 1 Y 100

Plan de l’état actuel de la Chapelle, le 24 novembre 1851, par Langlois, architecte, 1Y100, AD35

Annexes

-

Toulmouche A., Travail historique, statistique, médical, hygiénique et moral, sur la maison centrale de détention de la ville de Rennes, Paris, Paul Renouard, 1835

Couvent de Dominicaines, dit couvent des Catherinettes, Petit Séminaire, puis hôpital général, rue de Paris (Rennes)

Adresse : rue de Paris

Prison, dite maison centrale, rue Paul-Féval (Rennes)

Adresse : 188 bis rue de Châtillon