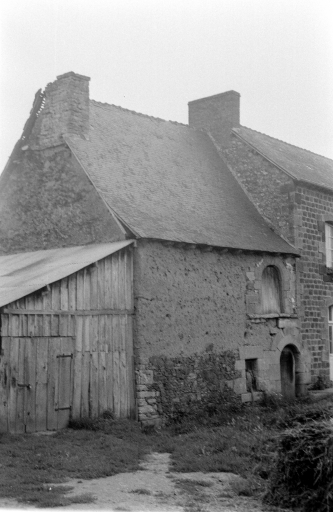

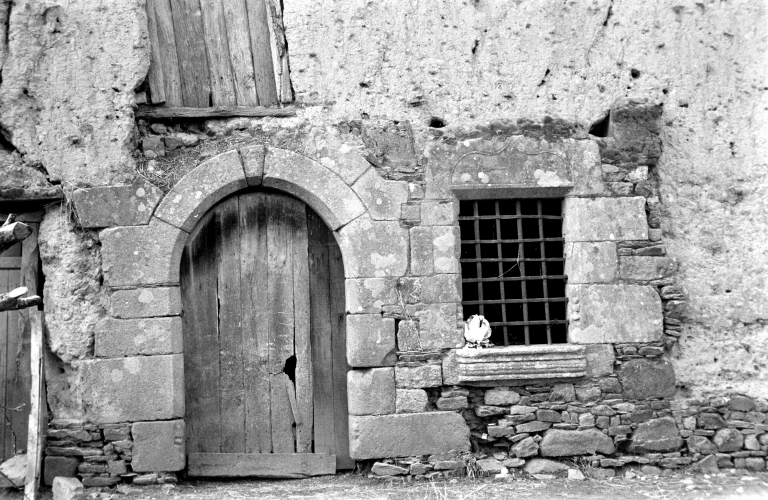

Les figures présentées précisent les particularités de matériaux et de formes rencontrées sur la commune. Elles constituent une illustration type de l'ensemble de l'architecture domestique communale. Toutes les typologies ne sont pas ici évoquées mais seulement quelques éléments récurrents et déterminants de l'architecture rurale et villageoise.

Les matériaux

La construction est majoritairement en terre crue sur un solin de pierre. Celui-ci peut varier du simple au double. La répartition de la pierre et de la terre sur la façade peut-être aléatoire comme elle peut-être alignée sur les différents niveaux. Ce qui est intéressant de noter c'est la présence de cette mise en oeuvre mixte des matériaux dès la fin du 16e siècle.

L'organisation des bâtiments et des parties constituantes du logis

La cour est généralement ouverte, seul deux cas de cour fermée ont été repérées à la Planchette et à la Noé. Cette disposition n'est pas forcément conçue dès l'origine et correspond à des ajouts successifs de bâtiments qui ont fermé la cour. L'orientation des logis est majoritairement au Sud pour bénéficier du meilleur ensoleillement.Cette disposition est d'autant plus nécessaire que la plupart des logis sont mitoyens. Cette organisation de l'habitat en bande ou pluri-familiale a pu s'étaler dans le temps, au fur et à mesure des besoins. Certains de ces alignements de logis forment des barres imposantes dans le paysage et sont encore bien lisibles au Bas Bourg, à Trélat, au Clos de la Haiche. Il n'y a pas ou peu d'éclatements des parties agricoles. Dans le cas des logis contigus, de petites étables font face à l'alignement et sont souvent annexées de porcheries. Les fermes de la commune sont donc constituées d'un ou de deux corps principaux de bâtiments. Ceci peut s'expliquer par l'absence de grange ancienne puisque le stockage des céréales s'effectuait dans les hauts greniers disposés au-dessus de la salle.

Des recherches complémentaires en archives seraient utiles pour mieux comprendre cet habitat et les hommes qui l'ont habité. La fréquence de retenues d'eau au Village de la Noé peut-être un indice d'une ancienne activité artisanale liée au rouissage du chanvre. Une autre retenue ou « vivier » est également perceptible au village de Trélat. De même les douves quadrangulaires qui entourent le logis de la Planchette et de la Corblinais sont des traces non négligeables d'implantations d'anciens logis nobles.

Le parti haut

Hormis le logis de la Corblinais, figure 16, tous les logis de fermes rencontrés sont dits de parti haut. Cette appellation pratique permet d'identifier rapidement un volume imposant, égal au moins à un étage au dessus du rez-de-chaussée. Celui-ci peut-être destiné à un espace d'habitation ou à un espace de stockage. Ce qui apparaît toutefois dans plusieurs endroits, comme au Bas Bourg, c'est la fonction multiple de cet espace supérieur qui peut à la fois accueillir une chambre et un grenier pour le stockage des céréales. La présence d'une chambre haute à l'étage est souvent un facteur d'aisance et se retrouve plus fréquemment dans les logis nobles ou de marchands . Une marque de marchand à d'ailleurs été relevée sur un linteau de logis au village de Trélat. Deux niveaux de greniers, sont également possibles comme à la ferme du Plessix. Il n'y a pas très longtemps encore l'avoine était stocké sous le toit, tandis que le blé plus lourd était entreposé en dessous.

Le logis à pièce unique

Le logis le plus courant demeure le logis à une seule pièce en rez-de-chaussée. La pièce unique est surmontée d'un grenier aménagé dans un haut surcroît ou d'une pièce à feu, à usage de chambre, formant un véritable étage carré. Les exemples présentés à Trélat ou les figures 6 et 7 d'un logis détruit dénotent une emprise au sol proche du carré.

Le logis à deux pièces, dont une seule est à usage d'habitation

La très grande majorité des fermes antérieures au 19e siècle sont dites à fonctions multiples sous un même toit. Le rez-de-chaussée est dès lors partagé, en deux unités, l'une servant d'habitation, pièce unique à feu, l'autre servant d'étable, de cellier ou d'annexe. La figure 10 présente ce type de logis à fonctions multiples, ici le rez-de-chaussée comporte une salle suivie d'un cellier, chaque unité ayant sa propre distribution extérieure.

Le logis à deux pièces à feu

Deux types d'organisation sont perceptibles pour les logis à deux pièces à feu, celui avec distribution extérieure indépendante et celui à entrée unique.

Dans le premier cas les deux pièces sont autonomes puisque chacune possède son entrée. Ce mode de distribution n'exclut pas pour autant une communication intérieure entre les deux pièces. Ce type d'organisation, salle/chambre ou parfois deux salles dans le cas de logis double est souvent plus ancien que celui à entrée unique. Le logis illustré par la figure 12 est antérieur au cadastre de 1834.

A partir du milieu du 19e siècle, la formule la plus rencontrée demeure une entrée unique en façade. Deux exemples sont ici présentés, figures 13 et 14, l'un au Bas Bourg daté de 1844, l'autre à Toubry daté de 1860. A cette époque la façade est également ordonnée, les ouvertures de l'étage s'alignent sur celles du rez-de-chaussée.

Enquêteur Inventaire