La commune de Chartres-de-Bretagne se distingue par son passé artisanal et industriel. Ces activités sont attestées depuis des temps immémoriaux, puisqu´un four à chaux gallo-romain aurait été découvert en 1873 à La Chaussairie.

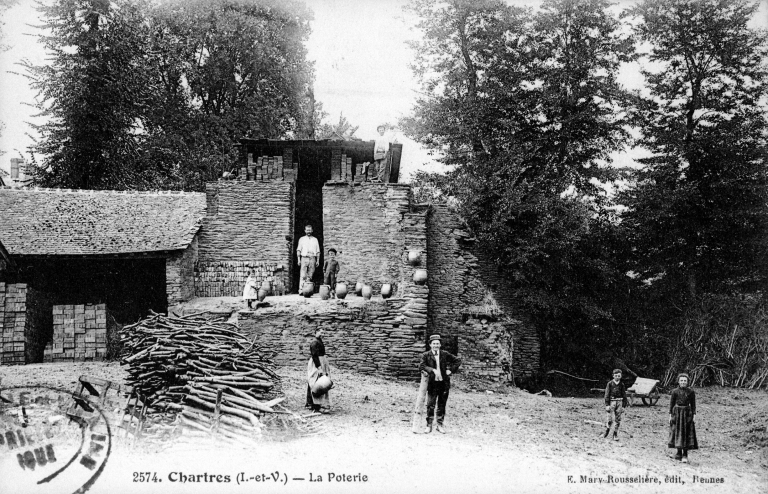

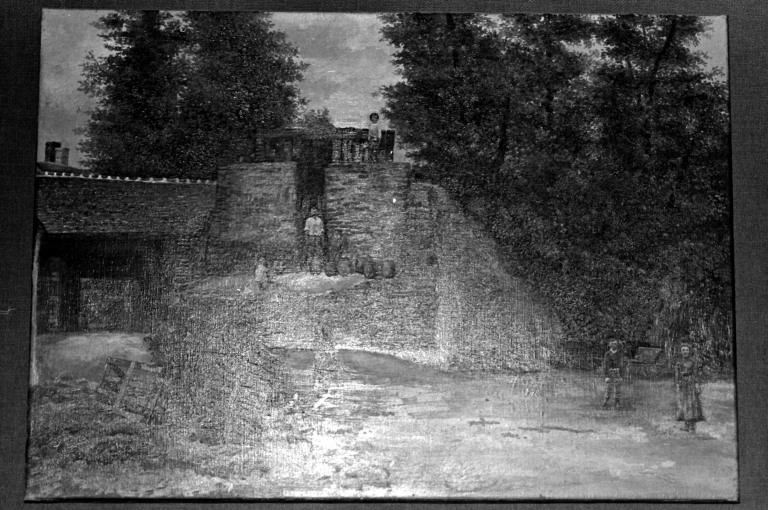

Des fabriques de poteries artistiques

Des campagnes de fouilles plus récentes, menées entre 1985 et 1989, ont permis de mettre à jour des ateliers de poteries médiévales entre le 11e et le 14e siècles au village castral de Fontenay. Le développement de cet artisanat céramique est lié et appuyé par la famille de Fontenay. Leurs charges importantes auprès du duc de Bretagne ont facilité le déploiement de ces activités artistiques. A la fin du 15e siècle, les potiers et tuiliers ne sont pas taxés sur leurs ventes à Rennes et ils possèdent, en 1481, le monopole sur la ville du commerce des tuiles. Les sources médiévales ne permettent pas toutefois de connaître l´organisation des ateliers et l´existence d´une corporation potière. Les recherches récentes, publiées dans la revue Archéologie Médiévale, nous indiquent par contre l´apparition en 1751 d´une frairie de potiers. Cette dernière est mentionnée dans l´aveu du Marquis de Morant. Ainsi, au 18e siècle, les potiers forment une importante communauté puisque l´on en compte 80 sur une population de 800 personnes. On fabrique non seulement des poteries ou des vernisseries, mais également des pavés, des carreaux et des briques. Quelques témoins de cette production sont attestés dans les maisons et manoirs de la commune et quelques épis de faîtage garnissent encore quelques rares toitures. Parmi ceux qui sont encore conservés, in situ, celui de la Pavais avec un décor d´oiseau rend compte de la qualité de se savoir faire. Au cours du 19e siècle, cet artisanat ne peut lutter contre l´industrialisation en marche et ils ne sont plus que quelques artisans à la veille de la grande guerre. Les registres de contributions mentionnent encore, en 1912, les ateliers d´Antoine Chatel, d´Emile Dautry, de Pierre Lelièvre, de François Maréchal, de Julien Marie Robert, et de Pierre Texier. La qualité médiocre de la production, réduite semble t-il à de la poterie utilitaire, annonce le déclin de la fabrication.

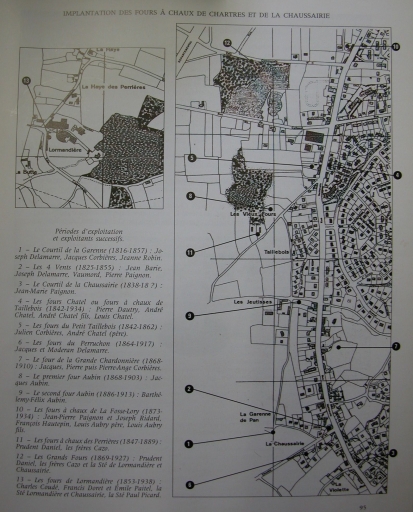

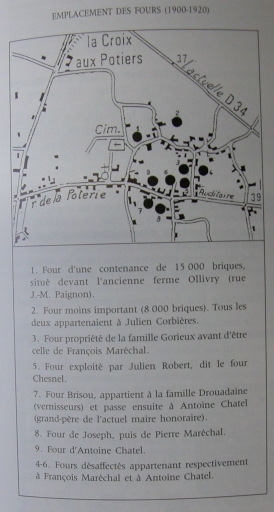

Des fours à chaux artisanaux à la production industrielle

L'exploitation des faluns pour alimenter les fours à chaux est connue dès la période gallo-romaine. Pour la période médiévale, les comptes de la ville de Rennes nous dévoilent les noms de plusieurs chaufourniers, tels au début du 15e siècle, Rolland Lefebvre, les familles Mace, Panaye, Putoays, mais aussi les Robin, Legallais, Peschard, Croueze, et Houeix. Comme il existait des dynasties de potiers, il semble avoir existé des dynasties de chaufourniers. Cette activité ancestrale est liée à la présence d´un filon calcaire qui traverse la commune. D'après les comptes de 1418, les principales carrières étaient situées à la Chaussairie de Pan mais d´autres également sont mentionnées à Fontenay, les « Perrières de Fontenay ». Ces extractions importantes de pierre servaient aussi à la construction et les meilleurs blocs étaient employés notamment pour réaliser des encadrements d'ouvertures et des cheminées. Ces carrières à ciel ouvert sont aujourd´hui comblées et ils ne demeurent plus de traces tangibles de ces fours artisanaux. Par contre plusieurs fours industriels sont encore en place, les Grands Fours et Lormandière. Ces fours de grandes tailles ont été construits dans la deuxième moitié du 19e siècle. Les industriels de la chaux se rapprocheront en 1891 pour fonder " la Société Anonyme Industrielle et Commerciale des Fours à Chaux de Lormandière et de la Chaussairie Réunis " et l'entreprise deviendra l'une des plus importantes unités de fabrication de la chaux en Bretagne. La concurrence brutale des ciments étrangers et l´abandon progressif de la chaux pour l´amendement des terres mèneront la société à sa fermeture en 1938. Le site en sommeil sera acquis en 1988 par le Conseil Général d´Ille-et-Vilaine qui y aménagera en 1999, un sentier pédagogique de découverte. Depuis l'année 2000, des travaux de sécurisation et d'aménagements divers ont été réalisés par les services du Patrimoine et des Espaces Naturels, mais c'est surtout l'association " Mémoire du Pays chartrain ", crée en 1997, qui contribue à la valorisation du site, tant par des visites guidées que par l'acquisition et la restauration de divers matériels. Un projet de valorisation est actuellement en cours d´étude.

Citroën, le premier grand site industriel implanté en milieu rural en Bretagne.

Enfin, l´usine de construction automobile Citroën, actuellement PSA, implantée en 1961 au nord est

de la commune témoigne de la continuité de l´histoire industrielle de Chartres-de-Bretagne. Cette importante usine de carrosserie et de montage de grosses pièces, employait plus de 6000 salariés en 1967 et presque 10 000 à la fin des années 2000.

Photographe à l'Inventaire