Les commerces

Dans le bourg et les écarts, avant 1940, on comptait plus de trente cafés ou cabarets, souvent annexes d'un commerce ou d'un artisanat.

Les maisons à boutique du bourg constituaient un témoignage majeur pour l'identité de la commune. Une vingtaine d'anciens commerces étaient répertoriés ; ils se trouvaient principalement autour de l'église paroissiale et ils abritaient principalement des cafés-épiceries. La majorité de ces maisons à boutiques datait de la fin du 19e siècle ou bien du début du 20e siècle, et beaucoup ont été détruites par les bombardements du 8 mai 1944. L'aspect des maisons du bourg, d'une construction soignée, était un indice de l'aisance des commerçants.

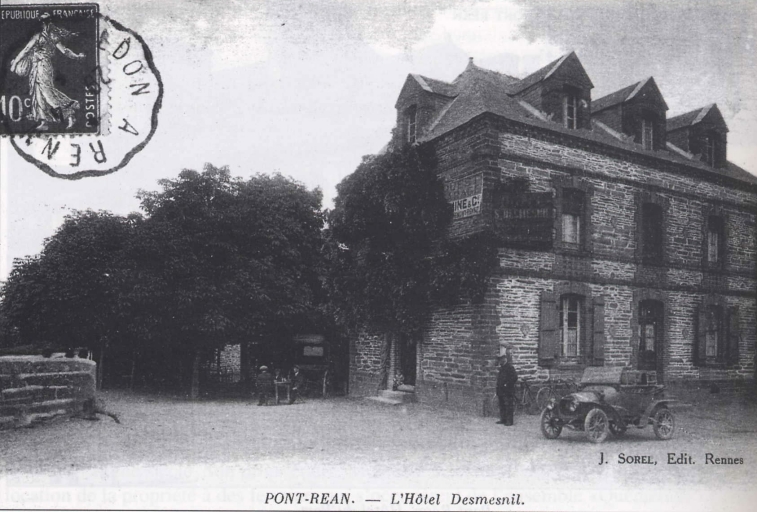

Au Moyen Age, le pont de Pont-Réan était déjà un lieu de passage entouré d'auberges : l'Ecu de France, l'Hostellerie des Vieux Amis, l'Auberge de la Planche sur la commune de Guichen, l'Hôtellerie du Général d'Armée sur la commune de Bruz. Aujourd'hui, l'auberge de Réan est une construction de la fin du 19e siècle. Une auberge plus ancienne, remontant à la fin du 16e siècle ou au 17e siècle, se trouve rue de la Croix Maréchal.

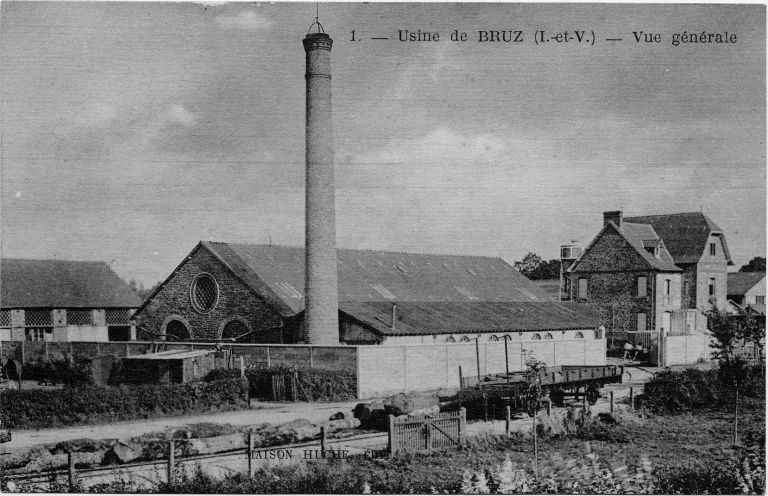

L'usine de Bruz

Tout a commencé en 1905 quand Jules Tricault installa une scierie mécanique avec une machine à vapeur de 15 chevaux près de la gare. En 1912, la société de monsieur Grandury, du Havre, fut autorisée à installer une machine à vapeur dans sa carrière de Malroche et à mettre en service une locomotive pour l'établissement de la seconde voie de chemin de fer de Rennes à Massérac. Elle installa à côté de la scierie Tricault un atelier de réparation de wagons.

De la fin de la première guerre mondiale à 1951, l'usine a donné du travail à une population très éprouvée par la fermeture de la mine. Vers 1928, la société avait construit une cité pour des familles d'ouvriers et de cadres, qui fut habitée jusqu'à la fin du 20e siècle.

La mine de Pont-Péan

En 1628, le marquis de Beausoleil, surintendant des mines de Louis XIII, découvre « à Pontpéan (...) une bonne mine de plomb, contenant de l´argent, du vitriol, du soufre, du zinc, de l´arsenic, du mercure. »

Un siècle plus tard, la mine est exploitée. En 1730, la concession est octroyée à Noël Danycan de l´Épine, riche armateur de Saint-Malo qui s´installe au manoir de Carcé de Bruz.

En 1732, 300 ouvriers travaillent à la mine dont 80 mineurs de fond. A cette date, le puits le plus profond atteint 42 mètres. Malgré un bon fonctionnement la société de la mine fait appel à Duverney pour un apport financier supplémentaire. Le problème le plus urgent à traiter est celui de l´eau ; la Seiche, très proche du site inonde sans cesse l´exploitation et les besoins de pompage s´accroissent au fil des années. Joseph Laurent, technicien célèbre pour l´assèchement du marais de Flandre, entreprend en 1755 les travaux de détournement de la Seiche.

Un conflit latent entre Duverney et la famille Danycan aboutit à la fermeture de la mine le 23 juin 1761 par un arrêté du conseil du Roi.

La concession est rachetée, dès 1765, par la Compagnie des mines de Poullaouen à Huelgoat qui l´exploite jusqu´à la Révolution. Mais le problème de l´eau continue ; alors que l´hiver elle abonde et envahit les puits, l´été elle manque pour le nettoyage des minerais. L´ingénieur François Blavon-Duchene réalise alors une dérivation sur l´Ise ; un canal de 20 km est créé pour amener l´eau nécessaire. Mais l´énergie hydraulique est insuffisante et en 1794 on décide d´installer une « pompe à feu » alimentée par de la houille.

Durant cette période, le puits du Chapelet descend jusqu´à 117 mètres tandis que les nouveaux Puits de Saint-Joseph, la Boulangère et l´Orme sont creusés. La production dépasse alors les 650 tonnes de minerai concentré par an.

Dans les années 1790 le filon, profond, est souvent noyé (3 à 4 mois par an). Afin de remédier à ce problème, de nouvelles recherches sont entreprises.

En 1794, on décide le creusement du Puits des Républicains qui atteindra 70 m de profondeur en 1796. C'est, paradoxalement, le moment de grandes difficultés pour la mine, notamment à cause des troubles révolutionnaires. Les dirigeants sont contraints d´abandonner l´exploitation..

En 1827, la production reprend. La direction est assurée par Aristide Couannier. Il s'associe à la marquise de Bréhan.

En 1829, celle-ci obtient par ordonnance royale une nouvelle concession et une association est créée avec pour partenaires Aristide Couannier, la marquise de Bréhan et M. Andelle, homme d'expérience industrielle, banquier à Paris. Cette reprise est un échec, puisque dès 1834 la société de la mine est mise en faillite.

En 1844, les travaux reprennent en surface sous l'impulsion de l'industriel anglais John Hunt ; il s'aperçoit que des milliers de tonneaux de rebuts sont en fait de la galène exploitable et que la blende de la mine contient de l'argent en quantité non négligeable. Hunt apporte à la mine sa compétence technique et ses relations commerciales. Des ouvriers sont engagés, et même si les travaux en profondeur tardent, les travaux en surface dégagent de bons bénéfices.

En 1851, d'anciens puits sont réouverts. Les années 1860 sont marquées par de considérables profits, la production augmente encore dans les années 1870 avec l´arrivée de l´ingénieur Charles Eloy, devenu directeur, c´est durant cette période qu´on creuse le Puits de la République.

A la mort d´Eloy en 1891, le nouveau directeur, l´ingénieur Maudet, entreprend de lourds investissements (laveries, bureaux, machines). Ces dépenses correspondent à la période de baisse du cours du plomb français, très concurrencé. Ces difficultés, ajoutées à l´inculpation pour détournement du président du conseil d´administration Gicquel, provoquent en 1903 la liquidation de la société. Mais c´est l´ennemi originel de la mine, l´eau, qui cause l´arrêt de l´exploitation par une inondation le 2 avril 1904. Avec l´arrêt, la commune et les communes limitrophes perdent près du quart de leur population.

Entre 1907 et 1928, la société Delambre investit la mine et se spécialise dans les engrais et autres produits chimiques ; mais cette entreprise, modeste, subit une forte concurrence et est vendue à Jean Dufourg.

Entre temps, la « société bretonne d´études minières » rachète la concession en 1917, et désigne en 1929 Jean Dufourg en tant qu´administrateur. On entreprend alors la construction d´une centaine de maisons destinées à loger 600 mineurs. On décide également l´édification d´un chevalement de 32 mètres, ainsi que la mise en place d´une machine d´extraction et enfin l´installation de pompe de dénoyage. Le raccordement de l´usine au tramway, tout proche, est également prévu. Les puits de Caran, de Bas-Caran et de l´Ardais sont creusés au sud.

Mais seul le dénoyage est entrepris. Jean Dufourg se rend coupable d´une vaste escroquerie ; c'est ainsi que le site des lotissements sert avant tout d´appât pour inciter les petits épargnants à investir des actions dans la mine. Jean Dufourg est condamné en mars 1934 à 4 ans de prison ferme et 3000 francs d´amende pour escroquerie et abus de confiance.

Les moulins

On a vu la contribution de la Seiche à l'exploitation de la mine de Pont-Péan, on ne peut passer sous silence l'utilisation de la force hydraulique et l'exploitation des chutes d'eau par les moulins.

Il y avait trois moulins à eau sur la Seiche appartenant à l'évêché de Rennes : un à Carcé, un près du pont de Saint-Armel et un à la Barre. Achetés par la Compagnie de la Mine de Pont-Péan, ces moulins firent les frais de la dérivation de la Seiche. Un autre moulin à eau fut établit sur le nouveau lit de la Seiche à Carcé.

Sur la Vilaine, se trouvent deux autres moulins : le très célèbre moulin du Boël et le moulin de Champcors.

Il y avait également un moulin à vent à Trompe-Souris sur la Route de Laillé, aujourd'hui en ruines.

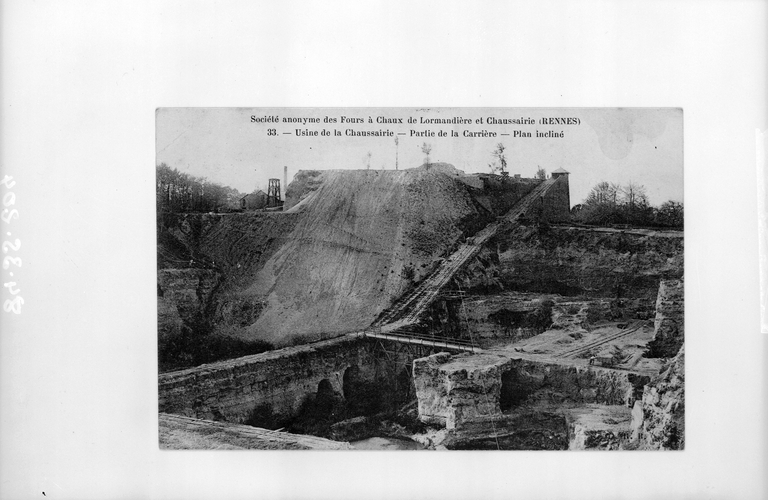

Les fours à chaux

De 1821 à 1934, la production de chaux est une activité importante de Chartres-de-Bretagne et de Bruz exploitant les gisements calcaires déposés à l'ère tertiaire. La chaux servait depuis longtemps dans la construction, mais ce qui causa l'essor des fours à chaux, ce fut la découverte de ses propriétés d'amendement des terres trop lourdes.

Il existait quelques fours à Bruz en 1812, mais c'est à partir de 1831 que les demandes d'autorisation affluèrent. La plus importante de ces installations fut celle créée en 1843 à Bruz sur le bord de la route impériale de Rennes à Redon, par un rennais monsieur Coudé, qui désirait installer deux fours à la Normandie, appelée ensuite Normanderie, puis la Normandière, lieu-dit maintenant nommé Kerlann. Les fours furent construits à l'ouest de la route Rennes-Redon pour faciliter les transports, mais le calcaire venait de la carrière des Closeaux, à quelques 1200 mètres à l'est en Chartres-de-Bretagne. Deux autres fours furent construits en 1855.

Lors de la construction du chemin de fer Rennes-Redon, un port-sec fut crée en 1864 avec un embranchement ferroviaire à Matival. Trois nouveaux fours furent érigés sur une partie comblée de la carrière. Et la société s'annexa même le nom de Lormandière.

Les fours à chaux sont aujourd'hui sur le territoire de Chartres-de-Bretagne, mais beaucoup appartiennent au patrimoine de Bruz : ainsi, les premiers furent construits à Lormandière en Bruz (aujourd'hui Kerlann), et beaucoup de ceux de la Chaussairie étaient sur le territoire de Bruz qui accepta en 1973 de donner à Chartres-de-Bretagne 110 hectares de cette partie de la commune.

Photographe à l'Inventaire