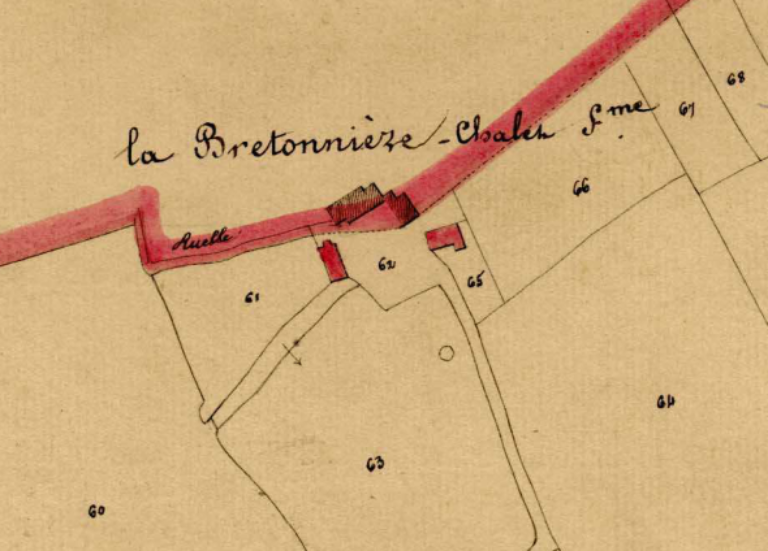

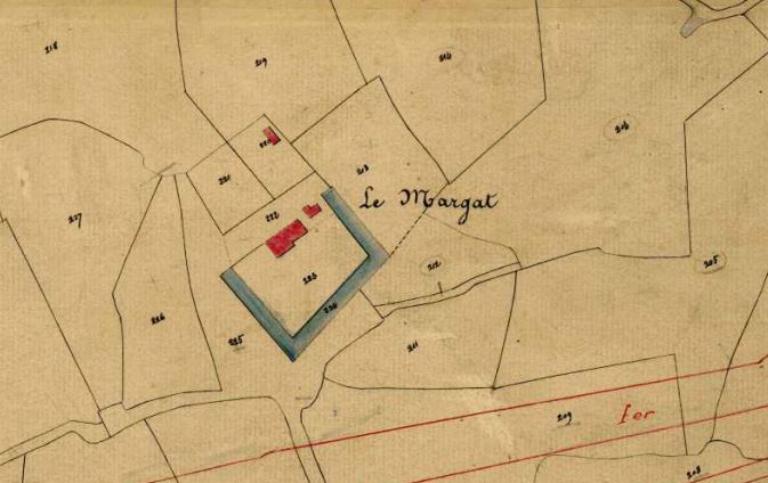

Les manoirs présents sur le territoire de L’Hermitage ont pour la grande majorité disparu ou été réhabilités en fermes. Actuellement, cinq anciens manoirs ont été recensés sur l’ensemble de la commune. Malgré le nombre important de ces logis seigneuriaux par rapport à la taille de la commune, seuls deux d’entre eux ont su préserver leur aspect et leurs dispositions d’origine. Le plus ancien, celui du Boberil est daté du 14e siècle alors que le plus récent, celui de la Fauconnière est daté du 18e siècle. D’autres logis seigneuriaux, tels ceux de Marigné ou de la Bretonnière, tous deux situés au nord du bourg, sont toujours en place, mais ont perdu un bonne part de leur intérêt à la suite de profonds remaniements à la fin du 17e siècle. Enfin les autres domaines ont entièrement disparu, tel le manoir du Margat, détruit à la suite du développement de l’actuelle laiterie Bridel.

- inventaire topographique, L'Hermitage

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsmanoir

-

Aires d'étudesRennes Métropole

-

Adresse

- Commune : L'Hermitage

L’abondance de domaines seigneuriaux reflète l’importance du morcellement terrien autour de Rennes dès le 14e siècle. Chaque seigneurie cherche à imposer sa puissance dans le bourg en finançant de nombreux édifices publics ou religieux. On retrouve de nombreux signes héraldiques de certaines familles sur les entraits ou sur des vitraux de chapelles privées, notamment ceux des familles du Boberil, des Margat ou des Méjussaume dans l’église de L’Hermitage. Ce pouvoir se fait aussi ressentir à travers les différents droits attribués à chaque famille. Deux seigneuries sont élevées en châtellenie au 16e siècle ; celles des Marigné et des du Boberil, qui possèdent en plus le droit de haute justice sur l’ensemble du bourg de L’Hermitage.

Ce changement de statut engendre de nouvelles dispositions architecturales sur certains logis seigneuriaux. Pour se différencier des autres manoirs, la famille du Boberil fait construire dès le 16e siècle un logis porche ainsi réemploi un ancien châpitreau sur l’entrée principale, vu par certains comme le symbole de haute justice. Le manoir de Marigné reçoit deux tours d’entrée, flanquées sur les bâtiments est et ouest. Les autres manoirs, ne bénéficiant pas des mêmes droits que les grandes seigneuries, possèdent néanmoins tous une fuie, d’anciennes douves et pour le manoir de la Bretonnière une chapelle, à l’instar du manoir du Boberil.

Dès le 17e siècle, les seigneurs perdent de leur influence et se voient contraints de louer leurs terres et leurs logis à des exploitants. C’est durant tout le 17e et le 18e siècle que s’opère un changement de destination des principaux manoirs. Au manoir du Boberil on aménage les combles en plafonnant la salle basse sous charpente et on fait construire plusieurs dépendances en terre le long de la cour. Sur le domaine de la Bretonnière on construit de nombreuses dépendances dont un bâtiment conçu spécifiquement à la production de cidre et une remise pour entreposer du foin et des récoltes. Une autre grange ouverte est édifiée au 19e siècle pour entreposer des machines agricoles. Ce type de grange se retrouve sur l’ensemble du bassin rennais, comme à l'ancien relais de poste dans le centre de L’Hermitage ou au manoir de Tizé sur la commune de Thorigné-Fouillard.

Le manoir de Marigné reçoit lui aussi de nombreuses modifications tout au long du 18e siècle, dont la construction d’une dépendance destinée à fabriquer du cidre ainsi que la création d’une soue à cochon et d’une étable. Le logis principal est quant à lui préservé et possède encore sa tour d’angle abritant un escalier.

Tout au long du 18e siècle, la cohabitation entre l’exploitant et le propriétaire est devenue courante et inévitable. On continue à construire des manoirs, mais de plus grande taille, avec un rythme en façade très ordonné et des intérieurs pouvant recevoir de nombreuses familles. La fonction du bâtiment évolue elle aussi, à la différence des premiers manoirs. Jouant un rôle défensif et de marqueur social, les manoirs du 18e siècle s’attachent davantage à la cohabitation entre le seigneur et ses exploitants.

C’est donc au 18e siècle qu’émerge le logis partagé. Les édifices s’ouvrent en façade avec plusieurs portes en partie basse ainsi que de nombreuses fenêtres au niveau des parties hautes. Les nombreuses chambres toutes pourvues de cheminées sont indépendantes les unes des autres, ce qui permet ainsi un accès indépendant pour chacune d'entre elles. L'ensemble de ces chambres contribue à préserver et renforcer l’hégémonie du seigneur, qui ne se rend qu'occasionnellement dans son manoir, principalement pour contrôler l’exploitation de ses terres ou se retirer de manière ponctuelle du milieu urbain. Le manoir de la Fauconnière, érigé au 18e siècle sur la commune de L’Hermitage l'illustre de manière frappante. On retrouve ce type d’édifice en périphérie de L’Hermitage, comme au Rheu ou à Vern-sur-Seiche sur des châteaux du 18e siècle.

Aux 19e et 20e siècles, les manoirs présents sur la commune sont complètement détruits ou entièrement dénaturés. Le manque d’entretien engendre des dégradations architecturales irrémédiables, entrainant des coûts trop élevés pour restaurer la totalité des édifices et dépendances. De nos jours, il ne reste le plus souvent que le logis principal, restauré en lieu d’habitation et pour les fermes quelques dépendances. Les éléments symboliques, tels que les chapelles, les viviers ou les fuies ont pour la plupart été détruits. La commune de L’Hermitage a néanmoins su préserver deux symboles marqueurs du bourg : le Manoir du Boberil (l’un des plus anciens d’Ille-et-Vilaine) et le manoir de la Fauconnière (édifice prestigieux le plus récent de L'Hermitage).

-

Période(s)

- Principale : 14e siècle, 15e siècle, 18e siècle

Le manoir le plus ancien de L’Hermitage datant du début du 14e siècle associe de la pierre de schiste et de poudingue en matériau de gros œuvre. L'emploi de ce matériau reflète à la fois la qualité de l'édifice, mais aussi certaines qualités architecturales empruntées à l'architecture défensive. Le manoir du Boberil à l'instar d'anciens logis fortifiés reprend le dispositif des mottes castrales. Délimités par des douves et un mur d’enceinte en terre, les murs du logis sont maçonnés en schiste et poudingue, rendant ainsi l’édifice solide et massif. La pierre souligne aussi le rang social du propriétaire, qui affirme son pouvoir à travers cette architecture et ces matériaux coûteux. Le logis de la famille du Boberil reste une exception dans la commune, l’ensemble des autres manoirs utilisant la bauge ou des adobes comme système constructif. Il faut néanmoins nuancer l’importance minérale pour le manoir du Boberil, la terre étant aussi très employée dans ses intérieurs (murs de refend, pans de bois) ainsi que pour l’ensemble de ses dépendances et sa fuie.

L’attrait pour le matériau terre n’a rien d’étonnant dans le bassin rennais. On l’utilise pour construire des maisons nobles et des manoirs depuis le 14e siècle jusqu’au 19e siècle, au même titre que certaines maisons plus modestes. Le manoir de la Fauconnière, construit entièrement en terre avec un étage carré et un étage sous comble confirme l’attrait toujours présent au 18e siècle pour ce matériau de construction. Le matériau de gros œuvre ne permet pas de faire une réelle distinction architecturale entre la ferme de bourg et le logis seigneurial. La différence est perceptible dans la volumétrie du bâtiment et dans les détails architecturaux. Il n’est pas rare de trouver des pierres de taille sculptées, comme la baie à meneau du manoir du Boberil, ou des linteaux en accolades et chanfreinés, comme au domaine de Marigné ou de la Bretonnière.

Tous les anciens manoirs de L’Hermitage s’implantent à l’extérieur du bourg et possèdent de nombreuses dépendances. La fuie est systématique alors qu'on trouve la mention de chapelle sur deux édifices seulement (Boberil et Bretonnière). La plupart des manoirs (Boberil, Marigné, Fauconnière, Margat) possèdent un vivier ou un étang, résultant souvent de l’extraction de la terre argileuse utilisée pour la construction. Enfin, il est encore possible de repérer sur les cadastres anciens la présence de rabines plus ou moins longues, annonçant les demeures.

Il est difficile d’apporter une analyse architecturale de ces anciens manoirs en raison de leur caractère très remanié. Mais nous pouvons constater qu'un grand nombre d’entre eux s’organise sur un rythme ternaire, offrant soit des combles perdus ou une salle basse sous charpente. La densité des ouvertures varie selon la période de construction. On passe d’une large baie unique à meneau pour le manoir du Boberil à sept travées régulières avec lucarnes pour le manoir de la Fauconnière. Le domaine de Marigné a préservé son logis principal, avec des pierres de qualité pour les encadrements de baies, ainsi que son escalier en colimaçon à l’instar du manoir du Boberil. La disposition des intérieurs se diversifie aussi selon les périodes de construction, mais la présence d’une cheminée monumentale est systématique. L’ancien manoir de la Bretonnière possède la particularité d’avoir préservé une cheminée intérieure, maçonnée entièrement en terre.

La plupart des charpentes ont été remaniées aux 19e et 20e siècles, mais on trouve encore un exemple d'une charpente armoricaine dans les combles du Boberil, ainsi qu’une charpente très ancienne avec enrayure et bois courbes dans une dépendance de l’ancien manoir de la Bretonière. Jusqu'au 18e siècle, les sections de bois peuvent dépasser les 40X40 cm pour certaines poutres maitresses. La salle principale du logis de Marigné a su préserver sa hauteur de pièce et sa poutre principale de très forte section. De plus, le logis principal de Marigné a conservé l'ensemble de ses débords de toiture recevant un ensemble homogène de corbeaux chantournés.

-

Toits

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil général d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Inventaire général

- (c) Inventaire général

- (c) Inventaire général

- (c) Inventaire général

- (c) Inventaire général

- (c) Inventaire général

- (c) Inventaire général

Documents d'archives

Bibliographie

-

COLLECTIF. Le manoir en Bretagne : 1380-1600. Paris, Monum, Cahiers de l´Inventaire, Imprimerie nationale Editions, Inventaire général, 1993, 348 p.

-

Bibliothèque de Rennes Métropole

VALLEE-LE PEVEDIC Annick., L’Hermitage : histoire et petite histoire d’une commune, L’Hermitage, Imprimerie Hermigraph, 1989.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

BANEAT, Paul. Le département d'Ille-et-Vilaine, Histoire, Archéologie, Monuments. Rennes : J. Larcher, 1929.

-

Bardel, Philippe et Maillard, Jean-Luc, Architecture de terre en Ille-et-Vilaine, Rennes, éditions Apogée- Écomusée du Pays de Rennes, 2002