Un certain nombre de maisons et fermes de La Chapelle-Chaussée se parent de décors portés sur leur façade, affichant ainsi l’aisance financière des propriétaires. Ces décors sont caractéristiques d’une époque de construction et abondent sur les édifices datant du 17e et du 18e siècles. Ils se situent sur les portes, les fenêtres, les lucarnes, les souches de cheminées, etc… Les motifs ornementaux puisent dans des répertoires variés même s’ils restent constants sur l’ensemble du territoire communal.

Les matériaux de construction qui comportent ces décors portés sont de diverses natures : le granite et le falun pour les fermes les plus anciennes, et la brique à partir du milieu du 19e siècle. Ces matériaux de construction sont très souvent combinés sur un même édifice. Par exemple, le falun, pierre calcaire légère et facile à travailler, est apte à l’ornementation. On le retrouve en majorité sur les lucarnes et les souches de cheminées, alors que les encadrements de portes, de baies, de fenêtres sont en granite. De même que la brique est beaucoup employée, dans les maisons du bourg, en alliance avec le granit pour des décors de bandeaux ou plus classiquement pour les entourages de fenêtres.

Notons que les éléments d’ornementation en fer sont aussi très répandus.

Par ailleurs, le style des souches de cheminées et des lucarnes en falun de plusieurs maisons s’exporte au-delà de La Chapelle-Chaussée comme à la Baussaine, Longaulnay, les Iffs, Caradoc, Miniac-sous-Bécherel, Saint-Pern… cela indique la présence d’un atelier local de pierre de taille.

Baies et lucarnes

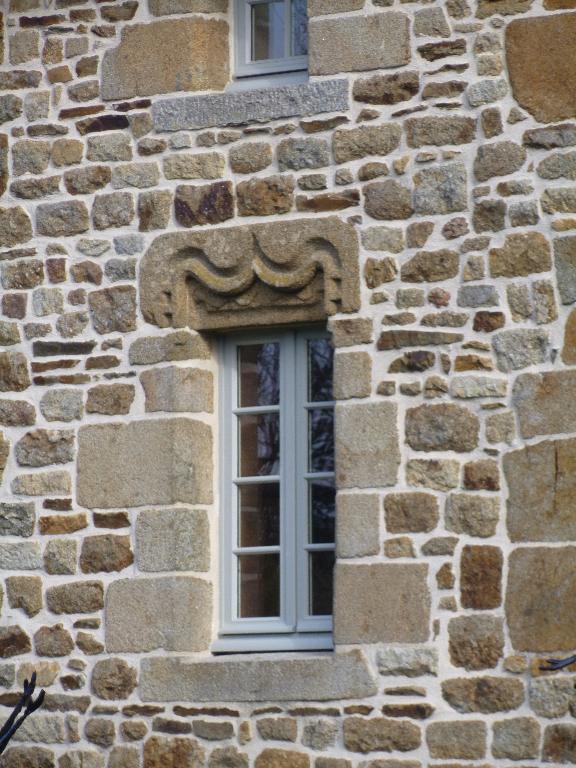

Le style gothique est une source d´inspiration pour les constructions jusqu´au milieu du 17e siècle, comme en témoignent de nombreux linteaux ornés d´accolades. Les plus travaillés sont ceux de la Rabine et de La Taverneraie. De même, les moulures en cavet, tore et listel sont également issues de la tradition gothique, nous pouvons citer par exemple l’appui de fenêtre du Champ Mauny.

Le répertoire de la Renaissance s’est aussi répandu : le château de La Chapelle-Chaussée, construit fin 16e-17e siècle, ainsi que les autres avoisinant ont assurément servi de modèles. En effet, dans le bourg, la maison dite du prêtre reprend, pour sa lucarne, le modèle de celles du château. Elle se compose d’un fronton en plein cintre, d’un décor de coquille, et de pilastres. Nous pouvons aussi citer la ferme de La Pommeraie qui comporte une corniche à modillons et des lucarnes encadrées par des volutes, dont les frontons sont surmontés de sphères.

Les baies jumelées en plein cintre sont très répandues sur les fermes du 17e siècle. Elles peuvent être décorées d’une modénature en forme de tore comme à La Cointais ou d’un décor de boules (sur l’arc de la baie) comme au Clos Fétu, d’ailleurs ce décor est aussi repris sur une gerbière de l’étage. Ce dernier caractérise à plus grande échelle le Nord du canton de Bécherel.

Au 18e siècle, les modénatures des baies tendent à disparaitre. Le modèle de la porte en plein cintre étant fortement ancré, il est possible de trouver une formule de transition. Celle-ci consiste à reporter l’arc en plein cintre au-dessus d’un linteau droit sous forme d’arc de décharge comme par exemple à La Touche.

Comme expliqué plus haut, la brique apparait au milieu du 19e siècle, elle sera le dernier élément de décoration des baies. Les maisons du bourg caractérisent leur emploi comme la n°27 rue de Montmuran construite au début du 20e siècle.

Souches de cheminée

Les souches de cheminée sont un support de décors important sur la commune de La Chapelle-Chaussée, elles constituent le repère visuel de la maison. Malheureusement, certaines ont aujourd’hui disparues.

Celles datant du 16e et du 17e siècles ont un décor abondant, reprenant le vocabulaire de la Renaissance : ornements de spirale, modillons, cannelures… comme par exemple à La Cointais. Au18e siècle le décor est moins abondant, se réduisant à quelques moulurations. Pour finir, au 19e siècle, le décor est presque inexistant avec un ou deux bandeaux, par exemple la souche de cheminée de La Rabine.

Un grand nombre de dates portées est inscrit sur les souches de cheminées, permettant ainsi de contribuer à la datation de l’édifice. Celles-ci peuvent aussi indiquer un remaniement postérieur.

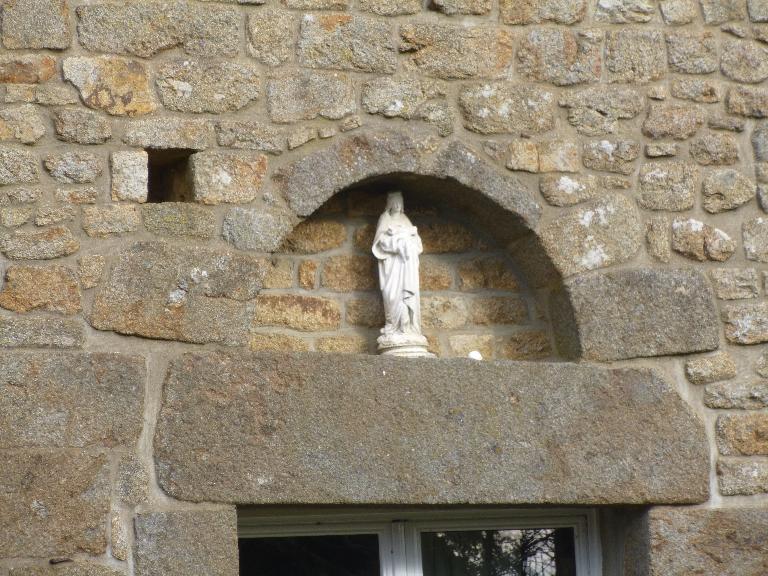

Inscriptions, marques et représentations

Les inscriptions, les marques, et les représentations peuvent être sculptées ou gravées dans la pierre. On peut encore en observer aujourd’hui, cependant très peu sont encore lisibles.

Leurs objectifs sont divers. Certaines permettent d’identifier les propriétaires : comme les quatre calices sur le linteau de la fenêtre au Beau-Mesnil qui permettent, par exemple, de signaler la maison d’un prêtre.

Sur l’ensemble de la commune, un seul visage sculpté en façade fut relevé sous l’accolade du linteau de La Cointais. De même, aucune marque de métiers ne fut identifiée.

Eléments en fer

Les éléments de ferronnerie peuvent être divers. Ils concernent notamment les ouvertures (serrures, verrous, crochets de contrevents, grilles,…) et permettent d’apporter une aide supplémentaire à la datation de certaines constructions. En effet, la technique et les motifs peuvent varier selon les siècles, les artisans et les besoins.

A La Chapelle-Chaussée, l’utilisation du fer se retrouve aujourd'hui en majorité au niveau des grilles de fenêtres. Ces dernières servaient d’éléments de protection et de défense. De ce fait, on retrouve principalement ces structures au niveau du rez-de-chaussée ou devant les ouvertures les plus accessibles. Toutefois, des grilles pouvaient également être installées en hauteur comme c'est le cas à La Touche par exemple.

Il existe, sur la commune, deux façons de poser les grilles. La première, souvent plus visible sur les fenêtres du bas, consiste à intégrer les grilles en retrait du parement extérieur. C’est-à-dire au plus près de l’ouverture. Cette technique de grille rentrante est notamment observable à La Sauvageais ou encore au Beau-Mesnil.

Pour la seconde mise en œuvre, il s'agit de poser la grille en saillie du mur comme au Bas-Bourg ou au Bas-Mesnil. On retrouve en grande partie cette façon de faire au niveau des fenêtres supérieures, même s’il n’est pas rare d’en trouver également aux étages inférieurs notamment aux 17e et 18e siècles.

Comme nous l’avons souligné auparavant, le travail apporté aux grilles varie selon les époques et les savoir-faire. Ainsi, le fait de différencier les types de grille utilisés peut aider à la datation.

A La Chapelle-Chaussée deux styles de grilles en fer ont été identifiés. Nous pouvons tout d’abord noter la présence de grilles à fer plat et large, souvent utilisées aux 16e et début 17e siècles. Ces dernières étaient également décorées de motifs géométriques gravés. Nous pouvons observer ce premier type de grille au Beau-Mesnil ou encore au Clos Fétu. Sur la commune, cette technique est principalement associée à la pose de grille en retrait.

Durant la deuxième moitié du 17e et au long du 18e, il est plus courant de trouver à La Chapelle-Chaussée, des barreaux de section carrée ou circulaire. Ce type de grille pouvait ou non être décoré selon la façon de poser cette dernière. En effet, au contraire de la technique de la grille rentrante, qui ne pouvait être ornée, la grille saillante permet un travail de ciselure plus poussé, notamment aux extrémités des barreaux. Ce savoir-faire est visible, entre autres, au Bas-Mesnil et au Bas-Bourg où les grilles sont sculptées en partie supérieure en forme de feuilles et d’épis de défense.

A partir de la fin 18e siècle, les grilles ont été réduites à de simples barreaux mis côte à côte, sans aucune ornementation. Ce cas peut être visible au Champ Mignon.

On retrouve également sur la commune de La Chapelle-Chaussée d’autres éléments en fer dont l’utilisation reste encore à déterminer avec certitude. Il est fréquent d’observer, sur les façades, des crochets qui sont placés dès la construction, car ils sont pincés entre deux pierres. Le terme de "pendoir" est également utilisé pour désigner ces éléments. Ils sont toujours visibles à La Taverneraie, à La Sauvageais, au Clos Fétu... De même, il est possible d’observer des anneaux près de la porte comme au Bas Bourg, prévus eux aussi au moment de la construction. Ces derniers pouvaient servir à maintenir un volet portatif.