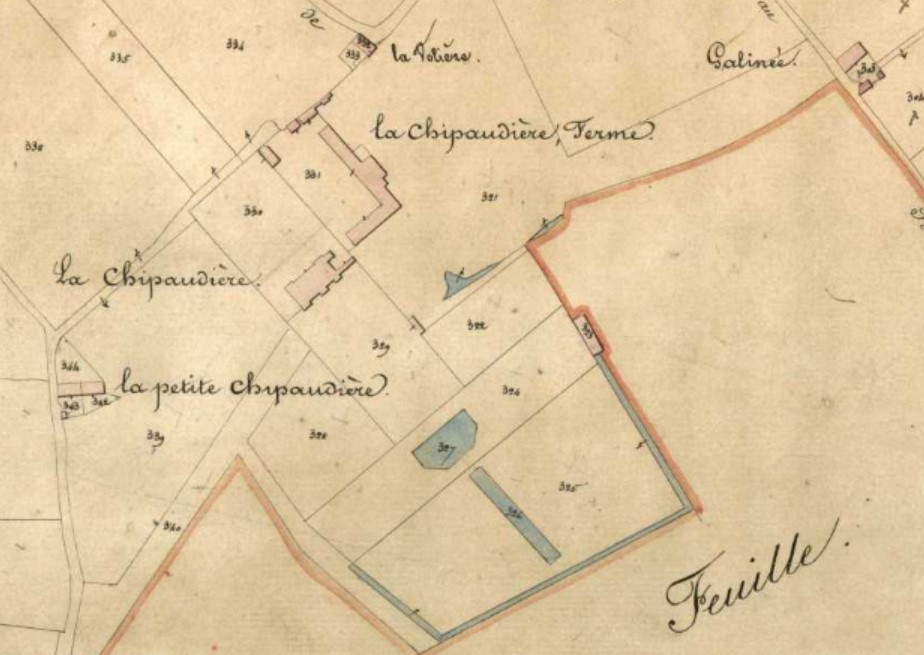

Au bout de son miroir d’eau, nichée dans son très grand parc et avec ses sept travées, la Chipaudière évoque davantage un château classique à la française qu’une architecture d’ingénieurs. Elle est construite entre 1710 et 1720 pour François-Auguste Magon de la Lande (1679-1761), l’un des plus riches armateurs de Saint-Malo. Elle se distingue par un avant-corps polygonal abritant un grand salon ovale, ouvert sur le jardin. Cette disposition est reprise très rapidement dans d’autres malouinières, notamment dans le cercle familial des Magon (le Bosc, la Balue). À l’inverse de sa sécheresse extérieure, toute militaire (on attribue traditionnellement la Chipaudière à l'ingénieur Siméon Garengeau), les décors intérieurs et le raffinement du parc donnent la mesure du prestige des commanditaires. Le portail, la rabine, un colombier et une chapelle dédiée à Notre-Dame de l’Assomption et datée de 1732 partagent la même qualité de taille et de mise en oeuvre que le logis lui-même. Cette surenchère constructive consacre un nouveau type de malouinière, où la "maison de plaisance" tend à devenir un château.

[Véronique Orain, Lionel Besnard, étude d'inventaire topographique, 2023]

Photographe à l'Inventaire