À La Chapelle-Chaussée, on retrouve dans un certain nombre de maisons la présence de vaisseliers et de cheminées sculptées. Ils sont situés dans la salle commune, qui abritait trois fonctions différentes : dormir, manger et recevoir.

Dans l’habitat rural, il n’existait pas de pièce réservée à la préparation des repas. Celle-ci est simplement caractérisée par des aménagements spécifiques, qui témoignent de la façon d’habiter. Le fait de cuisiner est matérialisé dans l’architecture par la présence des accessoires tels que le vaisselier et la cheminée. Ces deux éléments occupent l’axe central de la pièce commune. Ces aménagements fixes témoignent de la recherche sur l’organisation pratique du quotidien, ils évolueront et disparaîtront progressivement selon les territoires bretons.

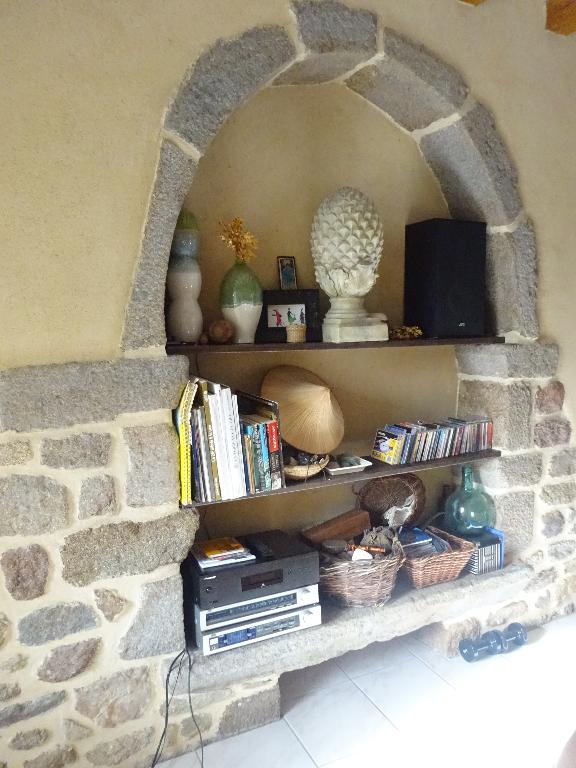

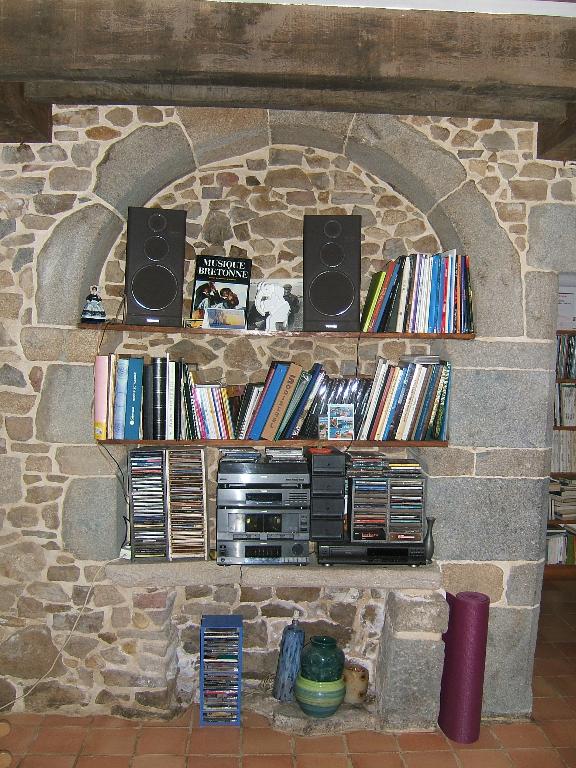

Le vaisselier, élément mural monumental, était pensé dès la construction de la maison. Il est engagé dans le mur de refend, non saillant, et fait face à la cheminée. Toujours en pierre de taille de granite, sa forme s’apparente à celle d’un arc en plein cintre.Certaines pierres des piédroits sont taillées de manière à ressortir vers l’intérieur du vaisselier : elles formaient des ergots saillants pour soutenir des étagères en bois qui ont disparu aujourd’hui. Ces tablettes accueillaient la vaisselle et les ustensiles du foyer.Parfois un chaudron d’eau chaude était posé sur la pierre basse : on y lavait la vaisselle qu’on rangeait ensuite sur les étagères situées au dessus.Plusieurs propriétaires chapellois ont intégré cet élément ancien dans l’organisation moderne de leur maison. Il n’a plus sa fonction d’origine, mais évolue avec les pratiques contemporaines.

La cheminée se trouve au cœur de la vie domestique : ses dimensions sont parfois impressionnantes par rapport à la taille de la pièce commune. Depuis la fin du 15 e siècle, elle est engagée au centre d’un des murs pignons. Ses piédroits sont souvent pourvus de larges chanfreins,et sont non saillants.À La Chapelle-Chaussée, la particularité de ces jambages est qu’ils sont ouvragés. Sous les corbelets de la cheminée, on retrouve très souvent deux visages sommairement sculptés se faisant face : l’un d’un homme et l’autre d’une femme. On peut supposer qu’il s’agissait des propriétaires des lieux et que cela marquait la place de chaque personne de la maison de part et d’autre du foyer.Bien que l’aspect de ces visages soit assez simple, certains sont ornés d’une décoration particulière, pouvant parfois s’apparenter à une coiffe ou un chapeau, comme à La Cointais. Au fil du temps, la plupart de ces visages s’est dégradée.

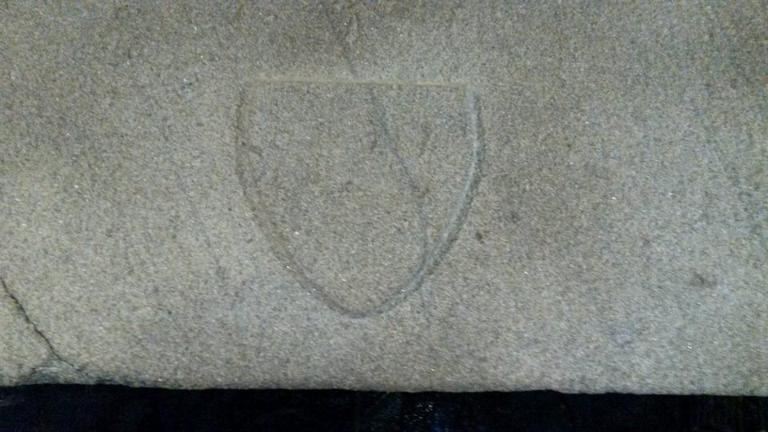

Ces sculptures, typiques du 17e siècle et de la Haute Bretagne, constituaient souvent les seuls éléments intérieurs décoratifs du logis, avec les corbelets au décor variable. Au cours des siècles suivants, la cheminée a perdu son aspect ostentatoire et massif, pour devenir un élément à la forme plus discrète. Toutes les pratiques culinaires associées à cet élément central qu’est la cheminée ne sont généralement plus visibles aujourd’hui, car les nouveaux propriétaires se sont appropriés les lieux. Les techniques modernes ont remplacé les ustensiles anciens, qu’on rencontre peu de nos jours (crémaillère, trépied, etc…) dans les logis chapellois. Cependant, il est possible d’observer les traces d’anciennes coutumes. La première : celle d’accrocher une lampe à huile sous le linteau en bois de certaines cheminées. Cette pratique a laissé des marques élancées et creusées dans le bois, provoquées par la chaleur dégagée par la flamme. Une seconde coutume que l’on devine est liée à l’activité de tissage du chanvre. Dans un linteau en bois, sont encore fichés des bouts de bois, qui auraient servi à accrocher en hauteur les fils de chanvre afin d’éviter qu’ils pourrissent. Selon les maisons, ces linteaux pouvaient aussi être en granite. À La Chapelle-Chaussée, ces éléments monolithes sont peu sculptés, en effet certains linteaux arborent un blason (comme à la Tavernerais et au Manoir de l’Alleu). Aujourd’hui ces éléments sont difficilement lisibles, car très dégradés par le temps. Il est par exemple impossible de savoir ce que représentaient les deux petites bottes sculptées sur le linteau aux Nouens.

À La Chapelle-Chaussée, un certain nombre de maisons du 17e siècle abritent encore ces éléments d’aménagement intérieurs. Ils sont les témoins d’une ancienne organisation domestique, et continuent aujourd’hui d’avoir une place centrale dans les foyers. On peut retrouver, parfois, des visages sculptés en pierres de remploi sur certaines façades, comme au Goulou.