Implantation

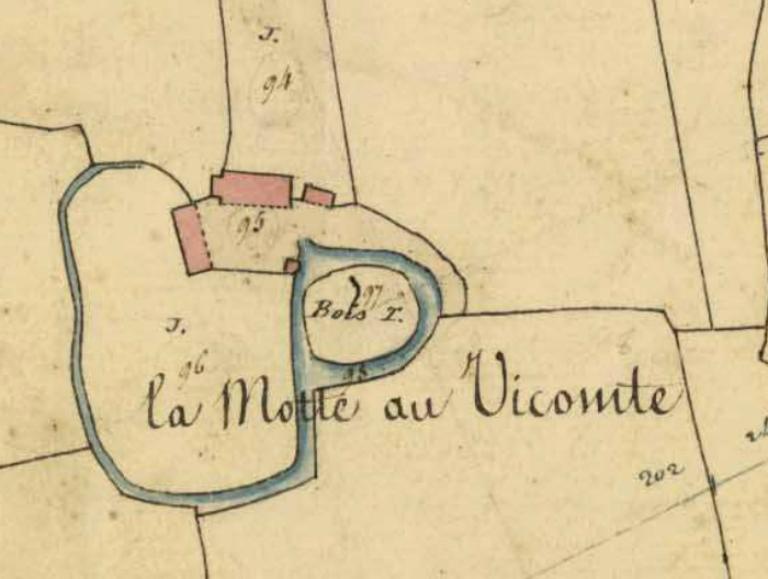

Les demeures reprennent des sites d’implantation anciens (château moderne de la Motte-au-Vicomte) ou sont construites ex-nihilo.

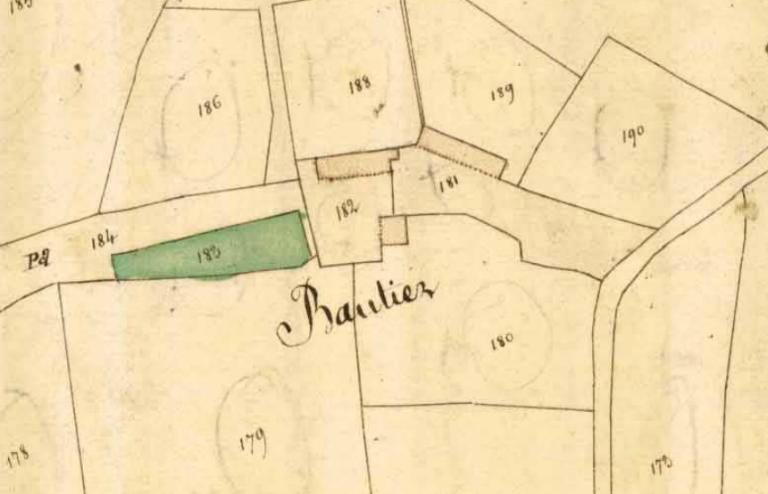

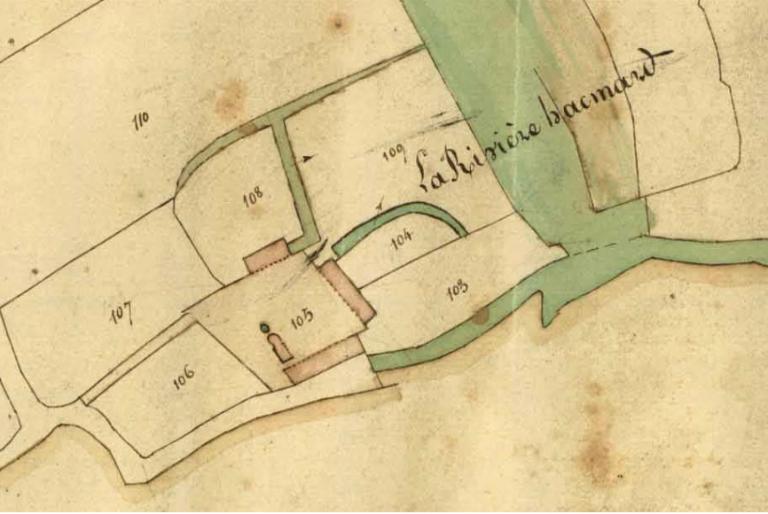

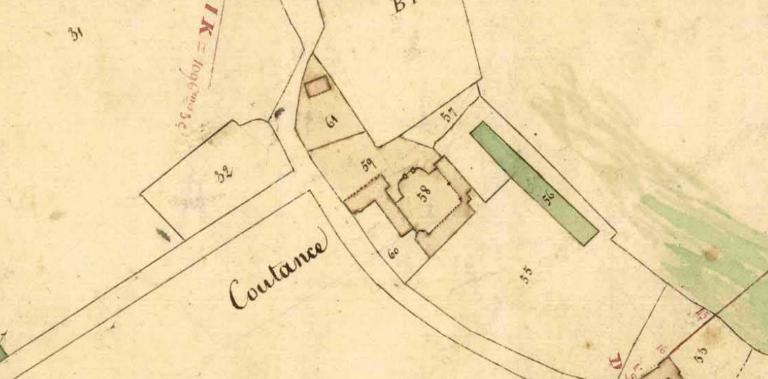

En raison du caractère seigneurial ou noble de ces édifices, ces derniers sont majoritairement isolés. Les sites fortifiés constituent en eux-mêmes des centres d’attractions pour les populations. Le château-fort d’Apigné est ainsi entouré au cours des siècles de plusieurs manoirs et fermes à proximité immédiate de son domaine, tels que les manoirs du Plessis et de la Jaunais édifiés au 18e siècle. Au nord de la commune, la concentration de domaines seigneuriaux est importante. En effet, autour des châteaux de la Freslonnière et de Méjusseaume sont implantés le château de Monvoisin, et les manoirs de la Motte-au-Vicomte, du Tertre, du Bois Briand, de la Moissonnais, du Grand-Verrière, du Petit-Verrière, et de la Chaussée ainsi qu’un certain nombres de métairies. Moigné se distingue par la présence d'un manoir en plein bourg, le manoir de la Motte (14e siècle), aujourd’hui disparu et anciennement implanté sur les Champs Guillaume, à proximité immédiate de l’église paroissiale Saint-Melaine. S’ils ne sont pas situés dans le centre, les manoirs de Bautier, de la Rivière-Hacmard, de Coutance et de Cherville sont eux-même situés dans les alentours du bourg.

Les constructions sont souvent situées à proximité de cours d’eau (fleuve, rivière, étang, ruisseau). A l’est du territoire communal, un certain nombre d’entre elles sont alignées le long de la Vilaine en direction de Rennes, tels que ceux de Coutance, de la Rivière-Hacmard, du Plessis ou de la Heuzardière. Implanté sur une île de la Vilaine et relié au rivage par un pont-levis, l'ancien donjon (disparu) du château-fort d’Apigné etait implanté de façon à contrôler les cheminements fluviaux. Par conséquent, ces demeures sont souvent situées sur des coteaux ou des pentes douces descendant vers les voies fluviales. Les sites fortifiés se traduisent parfois par des mottes castrales ou des enceintes formées de levées de terre et de larges fossés , tels que les châteaux de Méjusseaume et d’Apigné et le château de la Motte-au-Vicomte.L'enceinte de Méjusseaume est la seule encore visible aujourd’hui.

Traitement du paysage

Durant la période féodale, les mottes castrales et châteaux-forts sont entourés de douves (châteaux de Méjusseaume et de la Motte-au-Vicomte).

A partir de l'époque moderne un parc ou un jardin participe à l'environnement des demeures, comme aux manoirs de la Heuzardière, de Coutance et du Plessis. Pour ce dernier, son jardin à la française présente une organisation rigoureuse des espaces des jardins avecune recherche des perspectives par rapport à la dmeurer. Pour l’agrément des propriétaires, des arbres sont plantés et délimitent des allées pour la promenade. Le chêne est très apprécié, même si l’on compte quelques résineux décoratifs, encore présents à Apigné. Les jardins sont souvent ceinturés d’un mur de clôture en terre, tels qu’aux manoirs du Plessis et de Cherville, qui dispose de deux porches d’entrée.

Plan et élévations

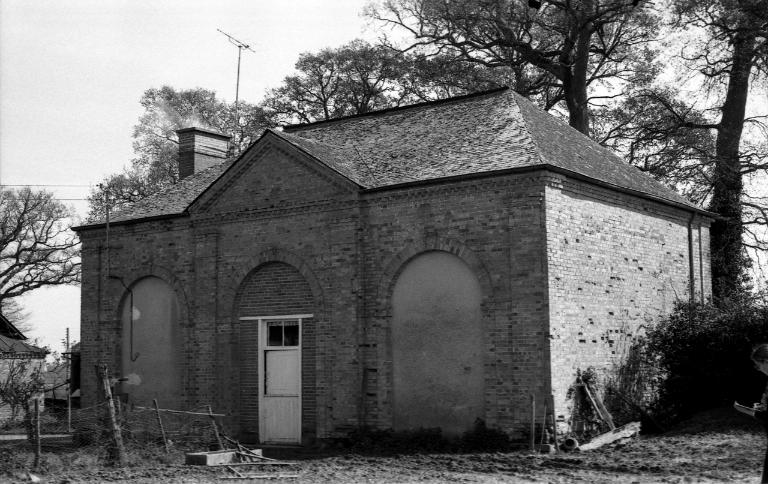

Ces demeures sont très différentes quant à leur importance et leur architecture. Dans la majorité des cas, ces manoirs et châteaux sont de plan rectangulaire selon un axe nord-sud, à l’exception de celui de Coutance qui présentait une forme en équerre. Le logis du château de la Motte-au-Vicomte était composé d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée surélevé et d’un étage carré avec une toiture en croupe et en pavillon. Le manoir de Coutance était composé d’un rez-de-chaussée, d’un seul étage carré et un étage de comble. Le manoir de Cherville est un cas unique car le logis est divisé en deux bâtiments accolés. En effet, le premier se compose d’un rez-de-chaussée et de trois étages carrés surmontés d’un toit à la Mansart. Le second présente un rez-de-chaussée, deux étages carrés, un étage de comble et est couronné d’un toit à longs pans présentant des coyaux. Les manoirs du Plessis, de la Heuzardière et de Bautier comportent un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage de comble.

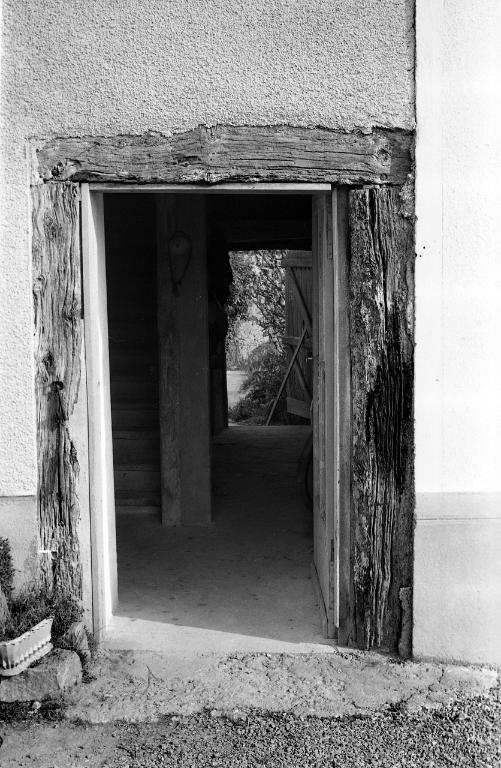

Les vestiges du manoir de la Rivière-Hacmard, d'un grand intérêt sur le plan archéologique, sont les restes d'un anciens logis-porte du XVe siècle dont l'étage, disparu était en pan de bois ainsi que le montrent les corps de sablières et d'entretoises moulurées encore présents au sommet des murs de la ruine actuelle.

Composition des élévations (décors, style, esthétique, matériaux)

La façade principale est souvent mise en valeur, et plus particulièrement la travée centrale (ou d’entrée) nettement plus travaillée et ouvragée et répondant à un souci d'ostentation. Le manoir de la Heuzardière comporte une travée centrale soulignée par une porte en plein cintre, un garde-corps en métal à l’étage et une lucarne ouvragée dans les combles avec un fronton triangulaire.Le style de la toiture n’est pas non plus à négliger dans une architecture, elle participe à l’esthétisme mais aussi à la démonstration de pouvoir de ses occupants.

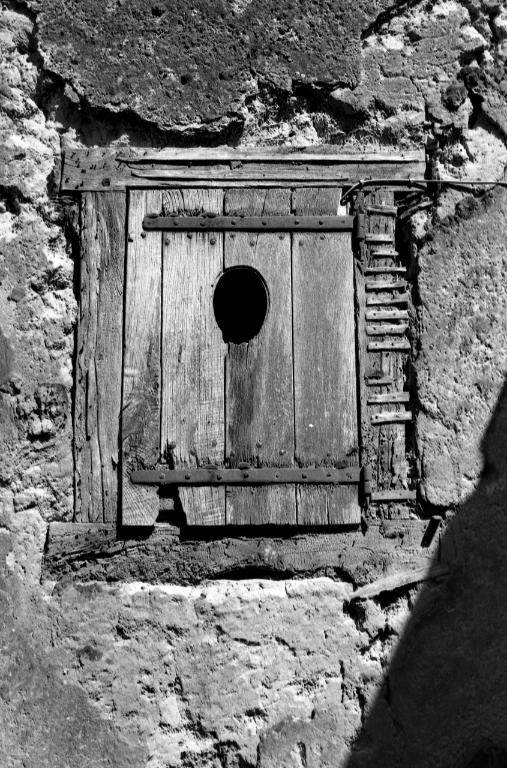

Tandis que la terre sous forme de bauge est utilisée dans la majorité des simples habitations, la pierre, en l'occurrence le schiste local est utilisé pour les constructions les plus riches comme le manoir de Coutance. La pierre calcaire est également utilisée sur certaines bâtisses, mais comme le granite, elle est plus couramment utilisée pour les architectures des riches propriétaires. C’est le cas notamment du porche sud du manoir de la Rivière-Hacmard qui est en calcaire, schiste gréseux et granite dont la mise en oeuvre est très travaillée. L’utilisation du pan-de-bois est plus rare pour les manoirs et les châteaux et se retrouve davantage sur les architectures annexes comme la soue à cochon du manoir du Plessis.

chercheur SRI