Des constructions mixtes à la typologie diversifiée

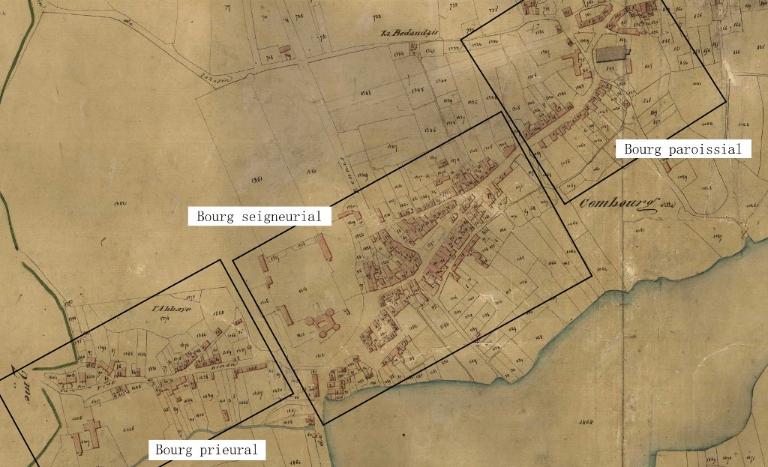

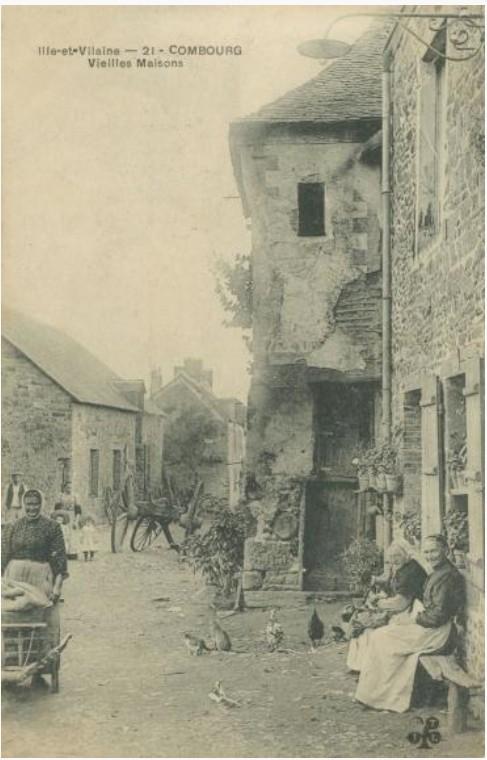

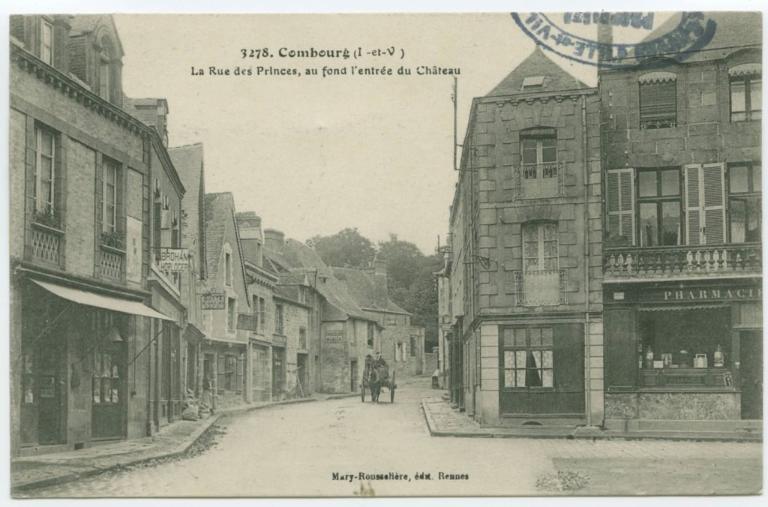

Bien que le nombre de maisons encore existantes à Combourg soit restreint, le croisement des recherches archivistiques avec l’analyse du bâti en place permet de proposer une première synthèse architecturale. La ville comportait en effet plusieurs maisons en pans de bois disparues au cours des 18e et 19e siècles qui se situaient principalement à l’Est du château, au niveau du bourg seigneurial. On les recense le long de la rue Châteaubriand, de la place Albert Parent mais également dans la rue des Princes. Les plans d’alignement du 19e siècle indiquent également des vides entre plusieurs maisons alignées, que l’on repère encore aujourd’hui au place Albert Parent ou rue Châteaubriand. Ces espaces évitaient l’encombrement des chenaux mais pouvaient aussi servir de coupe-feu et constituent en ce sens l’indice de pans de bois disparus.

Dans l’ensemble, les édifices de Combourg se caractérisent par des constructions mixtes, qui associent le bois et la pierre. Les murs mitoyens sont maçonnés, permettant de consolider la structure, de jouer le rôle de pare-feu ou encore d’accueillir les cheminées. Différentes typologies de maisons s’observent : à pignon sur rue, à porches, à pontets.

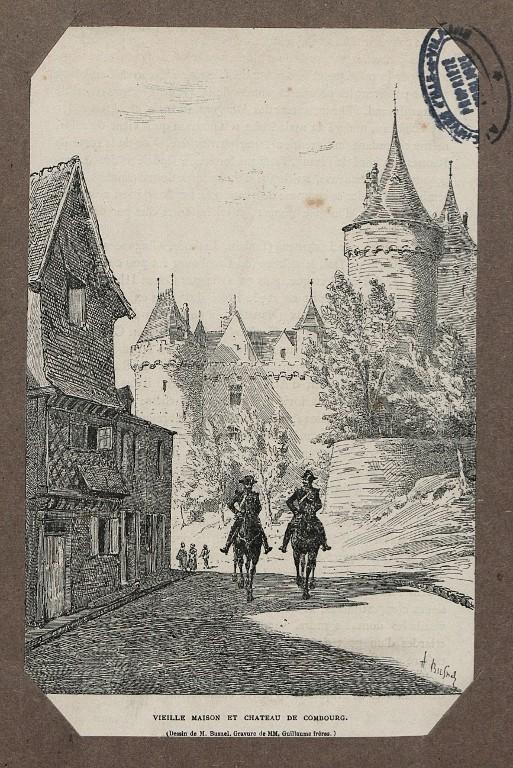

Les maisons à pignon sur rue sont les plus nombreuses : rue Châteaubriand (n°6, n°17, n°19, et n°21), place Albert Parent (n°20) ainsi que rue des Princes (n°9 et n°11). Cette dernière, datée du 16e siècle, est la seule maison de ce type à être toujours en place. La chronologie des maisons disparues est plus difficile à établir. C’est le cas pour l’ancienne auberge de la Croix-Verte (n°20 place Albert Parent) qui fut démolie en 1897. Elle identifiable sur une carte postale ancienne. On y voit en partie une imposante maison avec un faible encorbellement, trait caractéristique de certaines constructions à partir du 16e siècle (Daniel Leloup, p. 70). Une autre maison à pignon sur rue est identifiable par une lithographie de la fin du 18e siècle. Située au n°6, rue Châteaubriand, l’édifice à pignon sur rue comportait un étage en encorbellement sur solives et des combles soutenus par des aisseliers.

Une seule maison à gouttereau sur rue a été recensée dans le cadre de cette étude. Il s’agit de la maison n°8, rue Notre-Dame. Elle présente un encorbellement ancré dans le ressaut maçonné d’un des murs pignons et porté par un rez-de-chaussée en granite. Cette configuration se rapproche de plusieurs maisons à gouttereau sur rue situées à Antrain (n°1 rue de Potorson ; n°1 et n°5 rue de la Filanderie). Aucune construction en encorbellement avec entretoises n’a été recensé au cours de cette étude.

D’autres éléments architecturaux en pan de bois caractérisent l’histoire urbaine de Combourg. Deux passages couverts – des pontets – sont repérables aux n°5 et n°18 de la rue Châteaubriand. Le premier peut être daté du 16e ou 17e siècle, en cohérence avec d’autres éléments de la maison. Le second date de 1882. Ils ont pour fonction de gagner de la surface d’habitation au-dessus d’un passage, tout en reliant deux bâtiments. Ce type d’extension se retrouve par exemple à Tinténiac (n°4 place du Ralliement) et à Bazouges-la-Pérouse (n°11 rue de l’Eglise).

Une architecture tournée vers le commerce

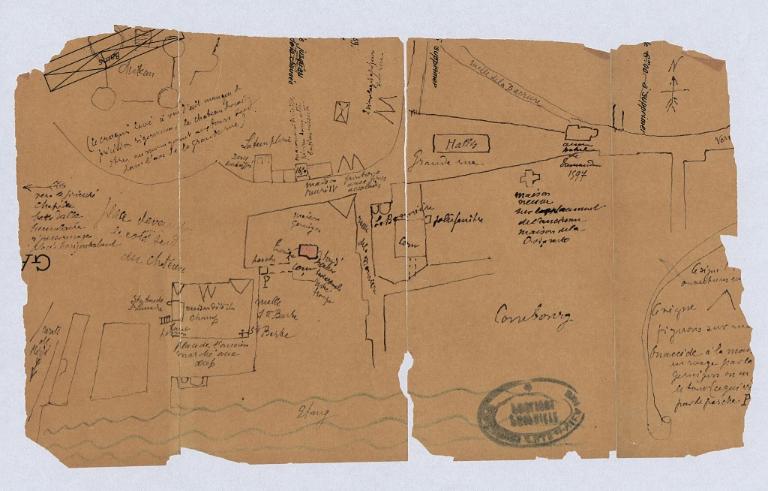

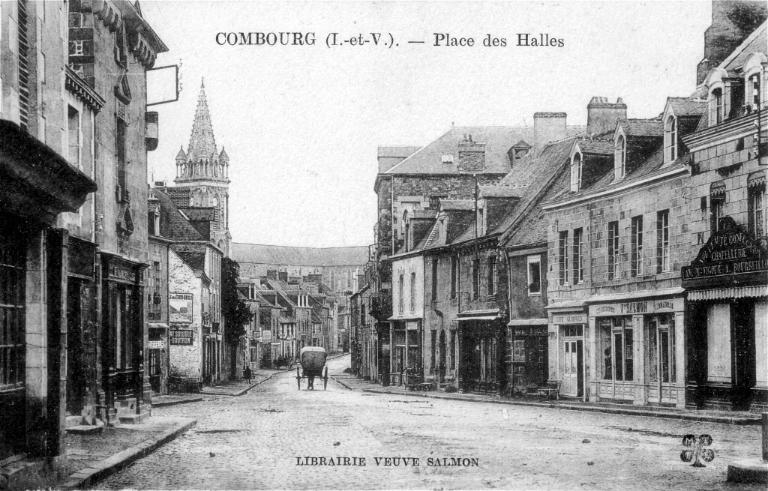

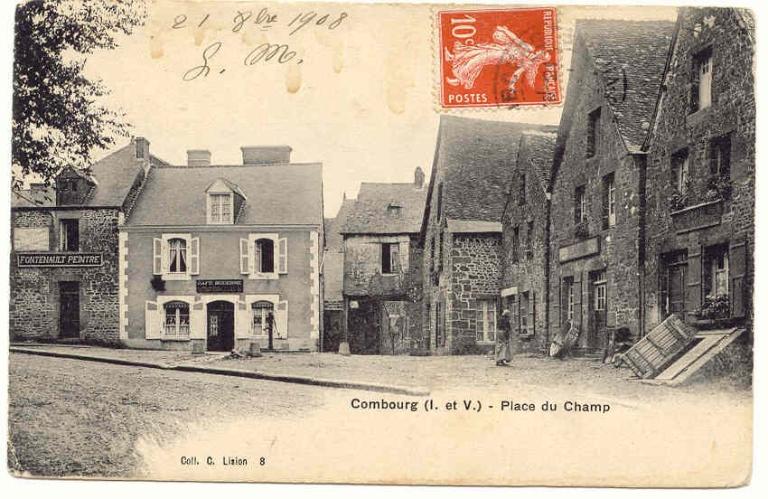

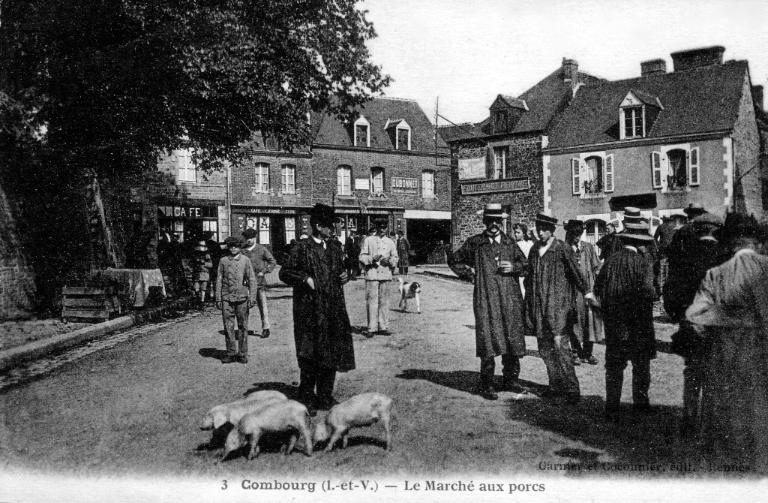

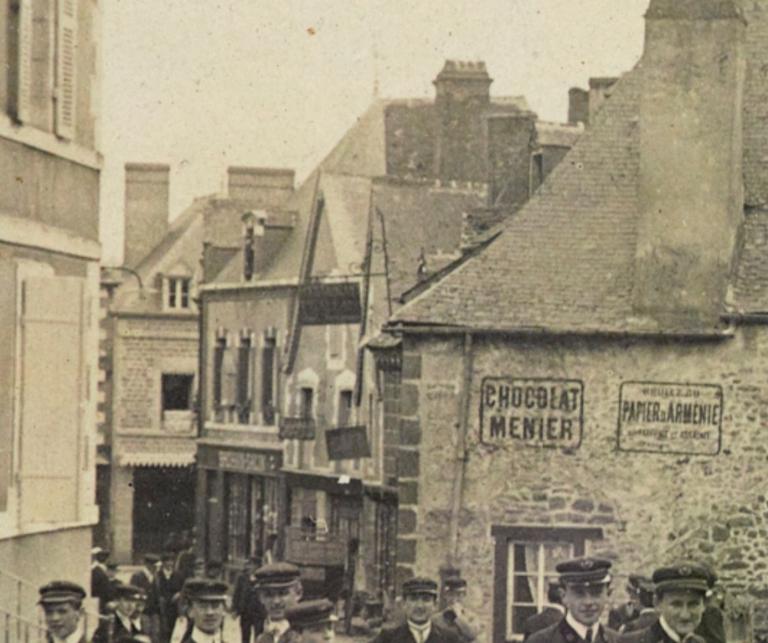

Le bourg seigneurial accueille la majorité du corpus étudié. Cette zone urbaine se caractérise historiquement par sa fonction commerciale avec la présence d’une halle médiévale reconstruite au 19e siècle et démolie en 1936. Elle s’implantait sur la Grand’Rue, l’actuelle place Albert Parent et s’entourait de nombreuses maisons en pan de bois (n°2, n°6, n°8, n°12, n°14…). Parmi celle-ci, l’étude relève la présence de deux maisons à porche au niveau de la place, les n° 17 et n°21. En plus de la halle, la fonction commerciale était ainsi représentée par les alignements de porches, un trait architectural commun à plusieurs autres cités marchandes comme La Guerche-de-Bretagne ou Tinténiac. Ces constructions permettaient d’avoir un commerce au rez-de-chaussée et une habitation aux niveaux supérieurs. Le porche du n°17 est difficilement identifiable du fait de sa démolition en 1842. Toutefois, celui du n°21 apparait sur une photographie de 1858. La qualité et l’angle de prise de vue ne permettent pas d’avoir une perception complète du porche. Il se structurait avec deux poteaux en bois reposant sur de hauts dés en pierre. Ces poteaux soutenaient un pan de bois sans encorbellement. L’édifice fut démoli et reconstruit en 1874 alors que le porche voisin, n°17 fut démoli dès 1842. La présence concentrée de maisons en pan de bois au niveau de la place marchande correspond alors au développement logique du bourg seigneurial. Il est intéressant de relever la présence d’un porche implanté au n°2 rue Sainte-Barbe, non loin de l’ancienne place du champ de foire (actuelle place des Déportés). Il a été remanié et sert davantage de passage couvert aujourd’hui mais le fait qu’il soit à proximité de cette autre zone à fort intérêt commercial n’est pas anodin. Hormis l’architecture des porches induite par leur fonction commerciale, la majorité des maisons recensées sont à boutiques, témoignant aussi de cette fonction.

Une continuité esthétique et technique du pan de bois ?

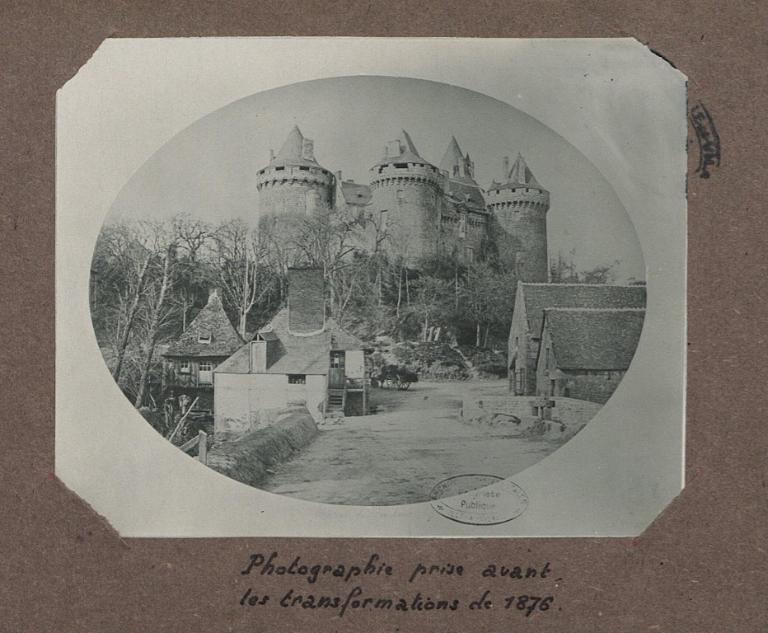

La construction en pan de bois se perpétue au 19e et 20e siècle comme en témoignent les deux petites maisons au n°25 de la rue des Champs dont une présente un hourdis de briques. Deux autres maisons en pan de bois étaient implantées au niveau de l’actuelle place Châteaubriand, au pied de la digue du Lac tranquille. Celles-ci ont été démolies en 1874 mais une lithographie et une photographie montrent ces deux maisons avec le château en arrière-plan. Ce sont aussi des façades ex-nihilo que l’on reconstruit, à l’image du n°5 rue Châteaubriand ou du 19b rue des Princes.

Les façades sont principalement animées par la disposition des pièces de contreventement et les mises en couleur. Croix de Saint-André, écharpes, lisses filantes, etc. rythment les étages. Le n°6, rue Châteaubriand est représenté avec des croisillons, un décor courant dans le Pays rennais mais aujourd’hui disparu de Combourg. Seule la sablière du n°11 rue des Princes s’orne encore de moulurations. Ce même édifice comporte un linteau en accolade mais dont on n’est pas sûr qu’il soit en place. Au n°8 rue Notre-Dame, ce sont les ouvertures du rez-de-chaussée maçonné qui comportent des accolades ainsi qu’une fleur de lys, le blason de la ville et un potentiel visage. D’autres linteaux avec motif d’accolade se retrouvent sur le mur Est de la Templerie (n°5 rue Châteaubriand). Quant aux édifices représentés par l’iconographie ancienne, la plupart sont enduits.

Il est intéressant de relever que les (re)constructions récentes de façades en pan de bois reprennent des codes esthétiques de cet architecture tout en l’adaptant aux besoins actuels, particulièrement en ce qui concerne les fenêtres. Avant la rénovation de 2014, la Templerie (n°5, rue Châteaubriand) comportait des entretoises moulurées et des consoles sculptées de blasons. Sa façade actuelle reprend un langage courant en Pays rennais : chevrons, croix de Saint-André et losanges. L’actuel n°8 rue Notre-Dame propose un autre pan de bois fictif à base d’éléments simples (écharpes, entretoises, potelets).

Des connaissances lacunaires sur la distribution et les aménagements intérieurs

Les reprises successives des bâtiments rendent difficile la perception et l’analyse des aménagements et des distributions intérieures. Au n°11 rue des Princes, la trace de cloisons est décelable sur les poutres intérieures. L’entrée, à gauche de la façade, aurait ainsi permis de desservir une première pièce puis une arrière salle chauffée par une cheminée monumentale. Cette salle principale est caractérisée par un vaisselier de granite en arc brisé et chanfreiné. D’autres plans en profondeur se décèlent aux n°5 rue Châteaubriand et au n°8 rue Notre-Dame. Ces deux maisons comportent également des cheminées monumentales et placards intérieurs, dont l’une porte une inscription des propriétaires et la date de 1612, ce qui souligne le soin et l’importance accordés à ces aménagements intérieurs dont il ne nous reste que peu de vestiges.

[Sébastien Chauvel, Architecture en pan de bois en Bretagne, 2024].

Chargé d'études stagiaire au service de l'Inventaire en 2024