"Il faut tâcher de faire en sorte de donner l'entreprise des ouvrages de Houat et Hoëdic à celui qui aura celle de Belle-île, afin de prévenir les entretaillements qui ne manqueraient pas d'arriver s'il y avaient différents entrepreneurs et limiter un temps pour la façon de tous ces ouvrages [...]". Vauban à Seignelay, 17 septembre 1685, à Belle-île.

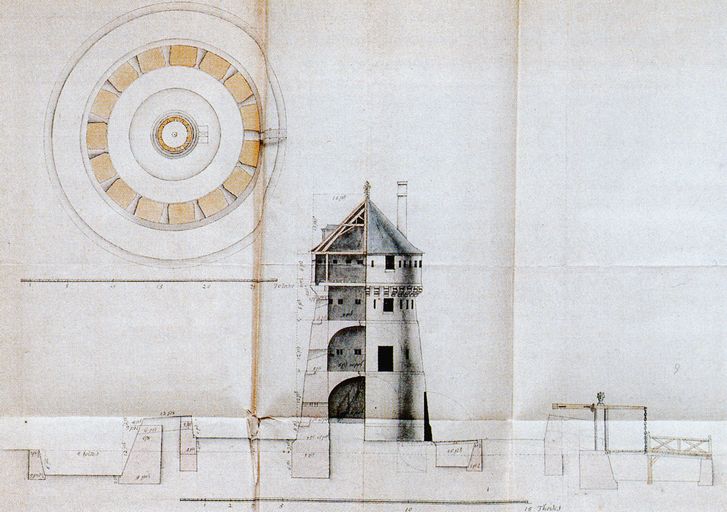

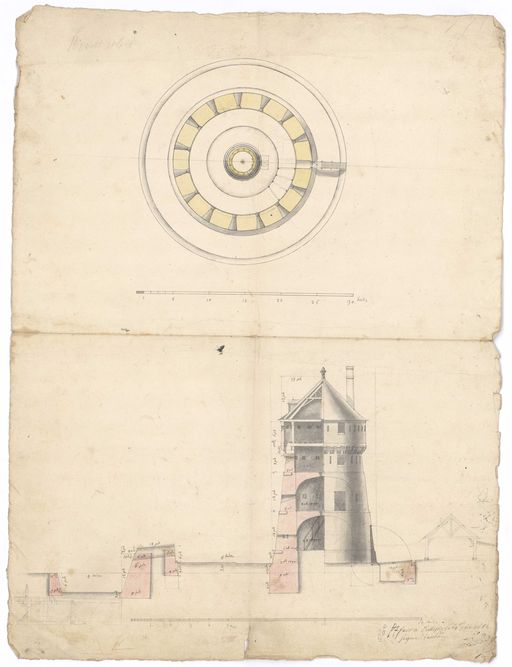

Arrivant d'Ouessant par mer, Vauban sur le chemin de Belle-île, inspecte les îles d'Houat et Hoëdic en août 1685. Avec moins de 200 habitants, un mode de vie reposant sur la pêche, l'élevage et des micro-exploitations agricoles, les îles d'Houat et Hoëdic sont des proies "trop" faciles pour les corsaires et les anglo-hollandais. Vauban réalise le 14 septembre 1685 à Belle-Ile les profil, plan et élévation d'une tour d'artillerie avec batterie basse circulaire pour la défense des îles d'Houat et Hoëdic, et l'adresse à Seignelay le 17 avec un mémoire sur les îles.

Cette première génération de tours côtières à la Vauban est d'inspiration fortement médiévale. Comme pour la tour du Mengant, on y trouve des mâchicoulis ou "créneaux de pied". Les tours de Houat, Hoëdic et Mengant aujourd'hui malheureusement détruites sont à classer dans la catégorie des tours avec batterie basse (le plus souvent circulaire ou semi-circulaire). La tour située au centre ou à l'arrière de la batterie sert à la fois de réduit défensif, de casernement, de magasin et d'observatoire. La tour avec batterie basse combine l'avantage du tir rasant (de sa batterie basse) et des tirs plongeant de mousqueterie (depuis la tour-réduit).

Mises en œuvre entre 1686 à 1692 sur la pointe d'En Tal à Houat et sur celle de Beg Lagad à Hoëdic, les tours dominaient les mouillages et étaient renforcées par une série de batteries côtières et de retranchements. Elles culminent à une hauteur de 18 mètres. Coiffées d'une couverture d'ardoises en poivrière, facilement incendiables et dotées de voûte assez "légère", ces tours ne sont pas prévues pour porter de l'artillerie. Le diamètre extérieur des tours à la base : 11,7 mètres soit 6 toises est identique à celui de la tour des Hébihens construite plus tard. Le diamètre de la pièce voûtée située au rez-de-chaussée n'était que de seulement 5, 5 mètres !

La batterie circulaire d'un diamètre de 37 mètres (parapet compris, c'est un peu plus grand que celle de Camaret) était percée de 14 embrasures à canon. On y accédait en franchissant le fossé par le pont-levis protégé par un corps de garde défensif, établi en appui contre le parapet.

En février 1689, Vauban écrivait à Seignelay : "J'ai demandé du canon de Rochefort et de Brest pour la côte parce que ce sont les endroits d'où l'on peut en avoir plus facilement ; on en pourra bien tirer d'ici 12 ou 15 pièces, mais c'est tout au plus, encore serait-il nécessaire de les employer aux batteries de Houat et Hoëdic, où j'apprends qu'il n'y a que deux de 2 livres de balle, ce qui est bien éloigné de l'intention du projet qui en destine au moins trois à la batterie de l'Escudelle [pointe de Lescudelle], quatre à celle de Govac [Houat] et autant à celle d'Hoëdic ; c'est le moins que l'on en puisse mettre, le plus gros calibre étranger de cette place y serait bien propre ; il serait bon aussi d'emprunter quelques gens de vos ports qui sont adroits et accoutumés à remuer de gros fardeaux pour mettre le canon de la côte en batterie, parce qu'on ne trouvera pas ici de chevaux capables de pouvoir servir à cela ; ce ne sont que des mazettes, grosses comme des chèvres, qui meurent de faim et ont assez de peine à fournir à leur labourage et au travail qu'on exige d'eux ici".

En dépit des canons (de petits calibres !) et des garnisons (une quinzaine d'hommes par tour seulement !), les îles d'Houat et Hoëdic sont à nouveau pillées en juillet 1696. Cinquante ans plus tard, en octobre 1746, des troupes anglaises après être passées en presqu'île de Quiberon dévastent à nouveau les îles. En raison d'une résistance plus que timide... les tours de Vauban sont prises sans combat. L'Anglais, prudent, les saborde... Malgré de nombreux projets dont celui de Frézier d'aménager une petite tour carrée à la place de chaque tour (préfigurant les tours modèles 1811), il faudra attendre 1757-1758 pour que des ouvrages de fortification soient reconstruits sur les îles.

Afin d'établir un "fort central" doté de casernements dans chacune des îles, deux redoutes-modèles respectivement n° 1 pour 300 hommes (Houat) et n° 2 pour 200 hommes (Hoëdic) sont construites au milieu du 19e siècle.

(Guillaume Lécuillier in La route des fortifications en Bretagne et Normandie, 2006).

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.