Les recherches archivistiques nous permettent de connaître

l’église avant l’effondrement de la tour-clocher qui provoque sa ruine ainsi

que les travaux qui suivent pour sa reconstruction :

- 15 novembre 1698 mémoire des matériaux fournis pour les réparations des

couvertures de l’église (ardoises, clous, chaux, cheville) par Jan.

- 22 avril 1699 quittance de Gilles Plaudrain pour tous frais du caderans

solaire fait contre le pignon de la croisée de l’église du costé de la

grande rue (10 livres

13 sols).

- 1700 réparations de la charpente : mémoire du bois qu’il reste à acheter pour

la charpente de Saint-Patern par Jean Glas qui obtient le marché. Ces

travaux de réparations peuvent correspondre à la charpente de la nef qui

est dite dans le procès-verbal de visite de 1727 de très mauvais

assemblage sans liaison [et] qui contribue encore à pousser les murailles

qui sont vieilles et caduques en dehors ».

- 30 juillet 1701 payé à Le Ray (l’architecte ?) la somme de 60 livres à valoir

au marché de la massonne pour le rallongement de l’église de Saint-Patern.

Ce rallongement de l’édifice est cité dans le procès-verbal de visite de

1727 qui constate l’état de ruine de l’édifice : Et ayant visité un bout

de ralongement qui a esté fait à la teste de l’église depuis quelques années

[…]. D’après l’abbé Luco qui reproduit ce document dans son article, il

s’agit du prolongement du chœur et de la sacristie réalisés d’ailleurs

très sommairement d’après ce procès-verbal car les enquêteurs constatent

la faiblesse des longères pour soutenir l’écartement de la charpente […]

[entraînant] l’ouverture qui s’est faite dans l’arcade qui est dans le mur

de refente […] de manière que ce bout d’église ne peut rester debout

lorsqu’on défera le pignon qui est entre la vieille église et le neuf. A l’issue

de leur visite, les enquêteurs soulignent la nécessité de démolir ce

bâtiment neuf pour profiter des matériaux et aider à réédifier l’église

qu’on a dessein de bâtir à neuf.

- 30 septembre 1701 Jean Martin fait deux estrieux de fer pour lier la charpente

avec la vieille. Il est question en effet dans le procès verbal de visite

de 1727 d’un tirant chevillé sur les sablières pour empescher la poussée

de la charpente et l’écartement des dits murs […].16

août 1702-1er mai 1703 mémoire des matériaux fournis par René Le Barbier

pour le bâtiment neuf de l’église de Saint-Patern (ardoises, clous,

lattes) pour 271 livres 8 sols 3 deniers. Ce bâtiment neuf

correspond au prolongement du chœur et de la sacristie située en façade

nord puisque l’on suppose l’existence d’une maîtresse-vitre au-dessus du

grand autel. En effet, il est signalé en 1698-1699 un raccomodage du

treilly du vitraille du grand autel pour seulement 4 livres 11 deniers.Janvier

1703 mémoire des matériaux fournis pour réparer la couverture de l’église

de Saint-Patern.

- 15 décembre 1703 payé 16 livres 10 sols pour six barreaux de la fenestre de

la sacristie.

- 11 mai 1704 payé 90 livres à Yves Le Ray architecte pour des

augmentations par luy faites dans le bastiment du chœur et grand autel par

délibération du 11 mai 1704.

Ruine de l’église :

- 1721 effondrement de 15 pieds de la tour-clocher de l’église du à une

grosse tempête.

- 17 septembre 1724 décision d’abattre et de relever cette tour mais cette

décision n’est pas exécutée assez rapidement.

- 9 mai 1726 effondrement total de la tour-clocher de l’église ruinant

l’édifice et ses chapelles.

Les travaux de reconstruction :

- 20 avril 1727 différends sur la reconstruction : les paroissiens ne sont pas

d’accord de commencer celle-ci par le chœur et la croisée pour 2 raisons

dont la seconde est l’espace trop grand selon eux existant dans le projet

de l’architecte Olivier Delourme entre l’édifice neuf et le bout de

l’ancienne nef qui doit rester debout jusqu’à ce que le général aie trouvé

les fonds pour le réédifier ; afin d’éviter le retardement, les

paroissiens préfèrent d’abord bastir la croisée et la partie de la nef

depuis la dite croisée jusqu’à l’ancien ouvrage resté debout à savoir les

murailles, charpente et couverture, enduit, crépissage et blanchissage des

murailles, serrures et vitrages. Les arcades nécessaires dans la longueur

de la dite nef pour les chapelles et tour se feront dans la suite ainsi

que le lambris et le pavé lorsque le Général aura des fonds.

- 30 avril 1727 procès-verbal d’une visite constatant l’état de ruine de

l’ancienne église après la chute de la tour.

- 1727 sur les conseils de l’architecte Olivier Delourme utilisation des anciens matériaux de

l’église pour la reconstruction.

- 19 septembre 1728 sur l’avis de Delourme nécessité d’allonger les bas-côtés

encore d’une chapelle pour qu’il s’en trouve trois de chaque côté au lieu

de 2 qui sont commencées. Deux raisons sont données. La première concerne

les derniers piliers actuellement bâtis qui ne sont pas assez forts pour résister

à la poussée des arcades. Ce qui a entraîné la pose de pieux de bois entre

les piliers neufs et les vieilles longères restant debouts pour servir

d’arc-boutants et contreforts à la poussée des voûtes. La seconde tient à

l’utilisation impossible de l’édifice commencé sans le fermer pour les

besoins du culte ce qui obligeroit de continuer la vieille charpente et

couverture pour joindre l’église neuve afin de pouvoir se servir de la

neuve église et de ce qui reste de l’ancienne pour faire cet ouvrage. Il

en coûteroit beaucoup plus qui se trouveroit d’argent perdu dans la suite

estant obligé de le deffaire et démolir dans la suite pour recontinuer le

restant de l’église ce qui n’arrivera pas en faisant et ajoutant à ce qui

est fait une chapelle de chaque costé parce que le dernier pilier du côté

du nord faisant un des piliers de la tour qui se doit faire dans la suite

se trouvant plus fort que les autres n’aura pas besoin d’arc-boutant que

de le joindre seulement par la massone avec la vieille et celuy de l’autre

côté se trouvera aussy fortifié par le jambage de la porte du porche et

qui se fera avec le pillier et par le moyen l’église neuve joindra ce qui

reste de la vieille église et l’on mettera en état de servir comme la nef

quelque temps en faisant une cloaison ? et d’ardoises pour clore la

hauteur de ce que l’église neuve passe au-dessus de la vieille et faisant

l’ouvrage de cette manière elle sera utile et sans estre obligé de rien

démolir et refaire dans la suite lorsque la paroisse sera en état de

continuer de rebâtir le restant de la dite église ». On demande dans ce

sens à Delourme de faire « un devis et une estimation de tous les bois

nécessaires pour la charpente de la dite église et couverture tant

chevrons qu’ardoises et cloux et lattes et oeuvre de main de la dite

charpente et couverture et même de la ferrure nécessaire pour les vitraux

et des vitres et du revissage et chaux de sable sur les murs par dehors et

enduit aussy de chaux et sable par dedans et blanchis et du lambris de la

ditte église et des portes avec leurs serrures et ferrure ? et d’oster les

ouvrages qui seront de trop dans la dite partie commencée avec les 2

chapelles en estat de servir avec la table d’autel simplement et le marche

pied.

- 19 septembre 1728 à la même date est prise la décision de construire une

sacristie et on prie le sieur Delourme de joindre aux devis ci-dessus

mentionnés cette dépense.

- 1729 décès de l’architecte Olivier Delourme.

- Entre le 27 mai 1736 et le 15 juin 1737 taille et pose de la pierre de taille

des balustres du chœur et des 2 autels de la croisée ; tailler et poser

les quarreaux du sanctuaire.

- Entre le 27 mai 1736 et le 15 juin 1737 payé à Blévenec 52 livres et 10 sols

et autres charpentiers de cadet pour avoir monté et descendu les echafaux

pour placer les lambris.

- Entre le 27 mai 1736 et le 15 juin 1737 demande de décharge de la paroisse

Saint-Patern dans les comptes d’une somme de 18 livres pour une

année de loyer d’une boutique qui a servi ci-devant de sacristie.

- 27 mai 1736 marché avec Jean Aillo maître-menuisier de cette ville et Pierre

Tubout son beau-frère pour l’exécution des lambris du chœur et croisée de

l’église neuve - procompte du lambris de l’église neuve de Saint-Patern. 371 livres et 5

sols pour la façon de 135 toises et six pieds du lambris suivant le marché en date du 27 may 1736.

- 30 mai 1736 le fabrique reconnaît avoir reçu de Pesnelle de Vannes 100

planches de Hollande pour les lambris au prix de 125 livres.

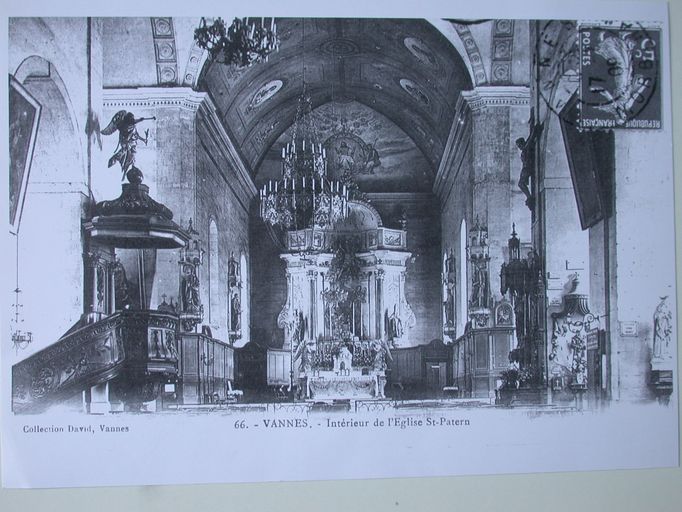

- 27 aôut 1736 marché passé avec Jean Lescornet maître-sculpteur à Vannes pour

le maître-autel de l’église neuve suivant ses dessins. Ce maître-autel est

remplacé dans le courant du 19e siècle, vers 1861.

- 13 septembre 1736 Pierre Guillaume reconnaît avoir reçu la somme de 148 livres pour le

blanchissage et le huilage du lambris de l’église contenant 135 toises –

et la somme de 12 livres 12 sols pour le blanchissage des pierres de

taille des vitraux et des piliers de l’église avec le bas de l’ancienne

église- et 1 livre 16 sols pour le huilage des 2 portes de la croisée.

- 24 octobre 1736 mesurage et toisage de la superficie concave du lambris de

l’église Saint-Patern (confère la transcription du document).

- 29 octobre 1736 marché passé avec Jean Vincent Chenay pour tout le vitrage de

l’église neuve de Saint-Patern consistant dans les quatre grands vitraux

du chœur, quatre pareils vitraux de la croisée de la même église et six

autres vitraux des bas-cotés des chapelles […]. 300 livres pour le

verre fourni.

- Du 8 septembre 1736 au 28 avril 1737 sciage des bois pour les parquets et

autres œuvres de menuiserie.

- Du 27 mai 1736 au 15 juin 1737 payé à Pierre Tubout maître-menuisier et 4

compagnons pour 2 portes de la croisée, tembours, cloisons et armoires de

la sacristie, garnir le tour du chœur de planches reblanchies, bancs et

chaises du chœur, poser les confessionnaux et raccomoder les vieux et

autres ouvrages les plus pressants.

- Du 27 mai 1736 au 15 juin 1737 payé à Housset plombeur 164 livres 3 sols 3

deniers pour solde de fourniture et façon de la garniture du dôme en plomb

et étaux de l’église.

- Du 27 mai 1736 au 15 juin 1737 payé à Penelle 100 livres pour 100

planches de chataîgniers pour le parquet.

- 5 décembre 1736 marché passé avec Claude Housset maître-menuisier pour faire

un parquet neuf dans le chœur de l’église neuve de Saint-Patern et de

couvrir en parquet dans le même goût le marche-pied et les marches du

grand-autel.

- Du 27 mai 1736 au 15 juin 1737 payé à Hardy 28 livres 12 sols

une centaine de tuffau en 24 pièces pour le grand autel avec Hardy de

Nantes.

- Du 27 mai 1736 au 15 juin 1737 payé à Lotember sculpteur pour la façon d’un

dessin d’autel. On sait que ce sculpteur a aussi travaillé pour la

cathédrale Saint-Pierre.

La construction de la tour :

- 1755 début de la construction de la tour clocher. Cette date a été trouvée dans

un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la ville

de Vannes datant du 14 février 1826 (confère la transcription de ce

document).

- De 1769 à 1777 compte-rendu fait par Gérard Danet au Général de la paroisse

Saint-Patern de Vannes des dépenses faites pour la bâtisse de la dite

paroisse dont il est chargé. Dans ce compte-rendu, il est signalé le 26

septembre 1769 14 livres pour des pierres tirées à Arradon sur billet

de M. Ulliac ; le 5 juin 1770 et le 15 août 1770 200 livres

à M. Ulliac architecte pour à valoir de ce qui lui est du pour la conduite

de l’ouvrage. La question se pose de savoir si Ulliac conduit cet ouvrage

suivant ses plans ou ceux de Olivier Delourme.

- 16 juin 1770 11 chartées de pierre de Tréalvé 2 livres 4 sols.

- 5 août 1771 10 livres au serrurier pour les 2 portes de la tour.

- 10 août 1771 3 livres pour passage en couleur des 2 portes de la tour.

- 8 septembre 1771 18 livres pour des pierres achetées sur le port. On

retrouve à de nombreuses reprises cette mention.

- Entre le 10 juin 1770 et 26 mai 1771 payé à Quemard pintier la somme de 10 livres 2 sols

pour la réparation du dôme de la croisée du transept.

- Entre le 14 janvier 1772 et le 6 juin 1773 il est signalé dans les comptes que

l’on réserve la somme de 817livres 8 sols à être employée aux travaux de

la tour et dont le comptable s’est chargé au compte des dix travaux.

- 25 février 1772 196 livres 4 sols pour 109 planches de sapin suivant billet de Mr Ulliac à Conan.

- 21 août 1773 153 livres 3 sols 3 deniers pour façon de 2800 pieds de lambris à 17 charrois à 3

livres 10 sols.

- 21 août 1773 43 livres 11 sols 6 deniers pour les charrois du gros bois pour faire la porte.

- 8 mars 1775 72 livres payé à Quinvis pour façon de la grande porte.

- 1775 le comptable demande la décharge de 42002 livres 3

sols et 2 deniers justifiés, consommées et employées aux frais de la

bâtisse de la tour.

- 1775 d’après Luco rallongement du bas de la vieille nef de 2 travées avant la

construction de la tour clocher. Le nombre de vitraux indiqués pour la nef

dans le marché passé avec Jean Vincent Chenay en 1736, c’est à dire 6 (3

de chaque côté) indiquent le nombre de travées rajoutées : soit 2 de

chaque côté. Ne pas oublier que Olivier Delourme avait fait rajouter une

travée en cours de réalisation de la nef (confère la transcription du

texte). Ce qui correspond aux traces de reprises existantes aujourd’hui

sur les façades latérales.30

juillet 1777 payé 12

livres 12 sols à Jean-Pierre Renaud pour avoir

garni et blanchi une des chapelles neuves. Ce qui correspond au

rallongement mentionné par Luco.

- 3 septembre 1777 compte à Guinois pour façon du lambris de la nef 60 livres.

- 5 septembre 1777 au même pour le lambris d’une chapelle.

- 28 septembre 1777 22 livres pour blanchissage et crépissage d’une

chapelle.

- 1780-178 le recteur Le Croisier a payé conformément à la délibération du 21

septembre 1779 le montant des services dus pour feu sieur Croisier, son

père la somme de 327 livres 8 sols en employ de pareille somme à la

construction de la tour suivant les billets de monsieur Bocherel (sacriste

de Saint-Patern). Le procès mentionné ci-dessous concerne aussi cette

affaire.

- 1784 procès entre le sieur Le Croisier, recteur de Saint-Patern et le Général

de la paroisse au sujet des quêtes effectuées pour la construction de la

tour-clocher et l’utilisation des fonds collectés. Ce document imprimé du

procès indique la construction de la tour jusqu’au second étage et

l’existence d’une superbe galerie correspondant au grand escalier d’accès

à l’édifice depuis la rue de La Fontaine.

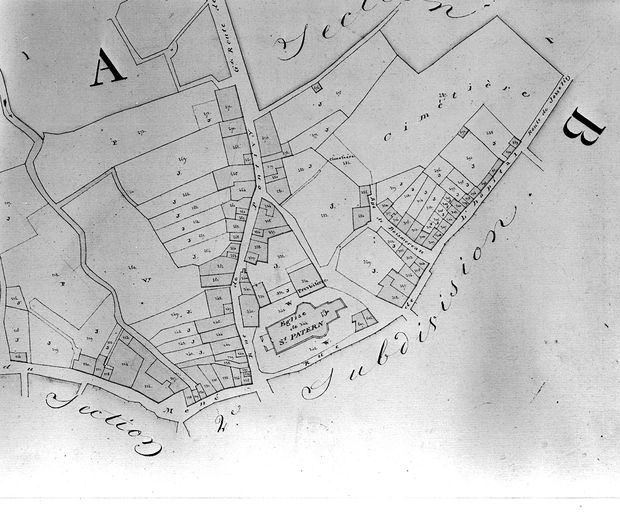

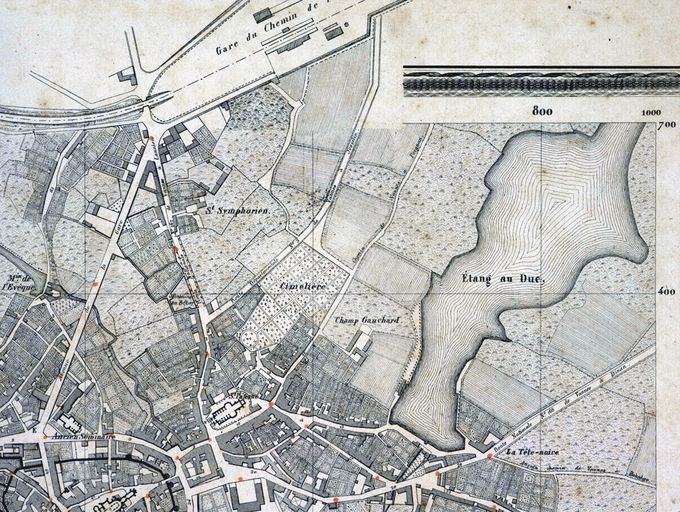

- 1809 le plan cadastral de 1809 indique les fondations de la tour.

- 23 mai 1825 projet d’achèvement de la tour par Brunet-Debaines.

- 1826 secours de 7000 francs voté par le conseil municipal de la ville pour

finir la tour clocher. Trace d’un courrier concernant l’octroi d’une aide

de 1000frs, en 1826 pour achever le clocher commencé.

- Entre 1834 et 1843 les budgets prévisionnels de la fabrique annoncent plusieurs

fois la peinture du lambris de l’église pour 2000frs.

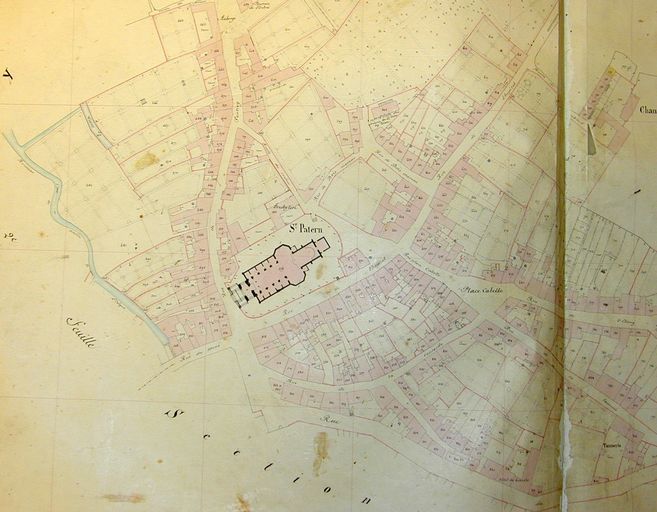

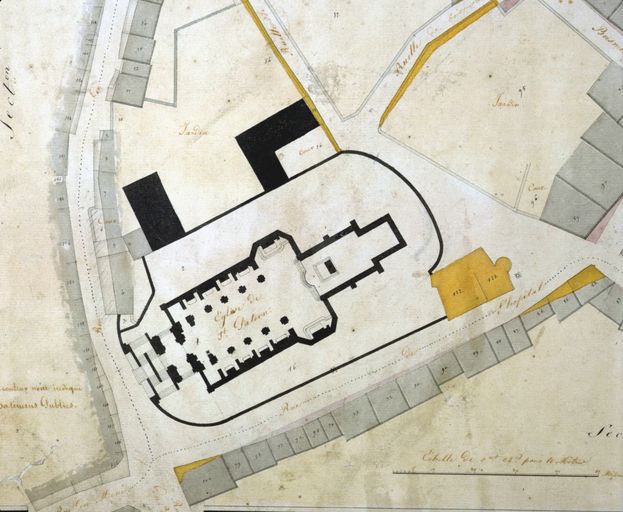

- 1841 et 1844 le plan d’alignement de 1841 indique l’achèvement de la

tour-clocher. Le plan cadastral de 1844 indique des porches d’entrée

hors-oeuvre greffés aux angles où se rejoignent le transept et le chœur.

- 1861 dans les comptes de fabrique, le maître-autel est en cours d’exécution

ainsi que le carrelage du chœur.

- 28 avril 1878 mémoire des travaux de décoration à exécuter pour le chœur par

Charpentier, peintre décorateur. Suivent en mai de la même année, ceux de

la nef et du transept par Charpentier également.

- 1879-1882 réparations sur les toitures du chœur et de la nef. Dans les comptes de

fabrique, il est noté que la toiture de l’église demandoit des réparations

urgentes en vertu d’une délibération du 6 juillet 1879. On décida de

commencer immédiatement les travaux en y employant tous les fonds

disponibles. Mais les dépenses ont été beaucoup plus considérables qu’on

ne l’avait prévu. Elles atteignent le chiffre de 7449, 51frs. Cette somme

sera payée sur plusieurs années. Il existe à ce sujet deux plans de

toiture : un dressé par Mathurin Fraboulet (de Nantes) daté du 15 juillet

1882 et un autre plan du 15 février 1883 signé par l’architecte voyer de

l’époque (signature illisible).

- 19 août 1903 travaux de grosses réparations sur la toiture du transept et du

chœur, et la charpente du transept. Travaux faits par Julien Richard pour

3010, 88frs.

- 1905 réparations du plafond des voûtes du transept de l’église suite à la chute

d’un bloc de plâtre qui s’est détaché des arcs diagonaux du transept de

l’église. Les sondages indiquent à cette époque l’existence d’un enduit en

plâtre posé sur un voligeage en bois pourri à certains endroits et à

changer sur environ 108m², des risques de chutes des moulures en plâtre

formant les arcs diagonaux et la réfection de la rosace formant la clef de

voûte. Il est prévu dans le devis estimatif un enduit à deux couches en

plâtre sur lattis neuf, compris la démolition de l’ancien enduit et

lattis.

- 25 juillet 1907 projet de reconstruction et reconstructions effectuées des 2

porches par l’architecte G. Muiron. La demande est faite par la fabrique.

Ces deux porches seront ensuite repris et transformés par l’architecte

Caubert de Cléry dans ses projets d’annexes. Ils sont ce qui existent

aujourd’hui.Août

- 1922 projet d’annexes de la partie nord du chœur de l’église par l’architecte

Caubert de Cléry.

- 5 juillet 1923 agrandissement de la partie sud du chœur par Caubert de

Cléry.

Architecte vannetais.

La terre et seigneurie de Boismourault et Bilaire sont vendues à Olivier Delourme pour la somme de 15000 £ par acte du 23 janvier 1722.