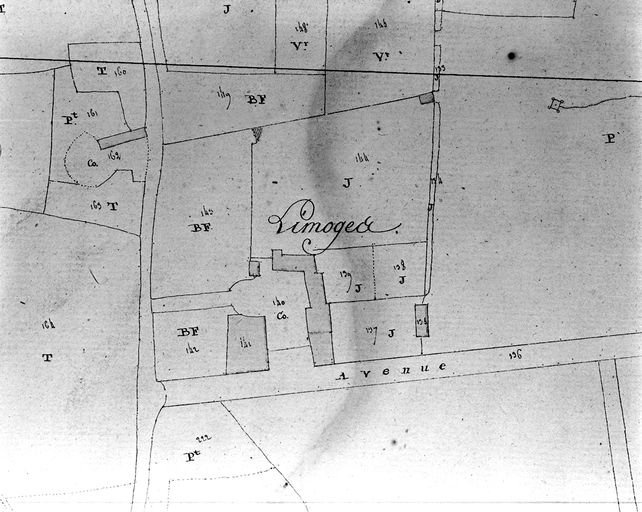

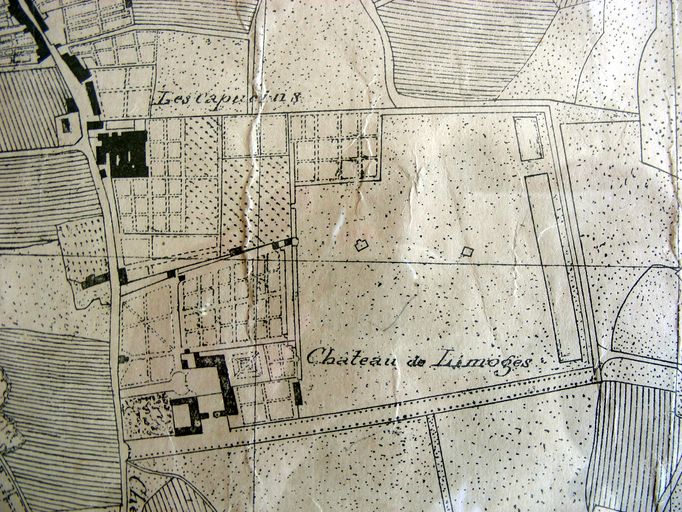

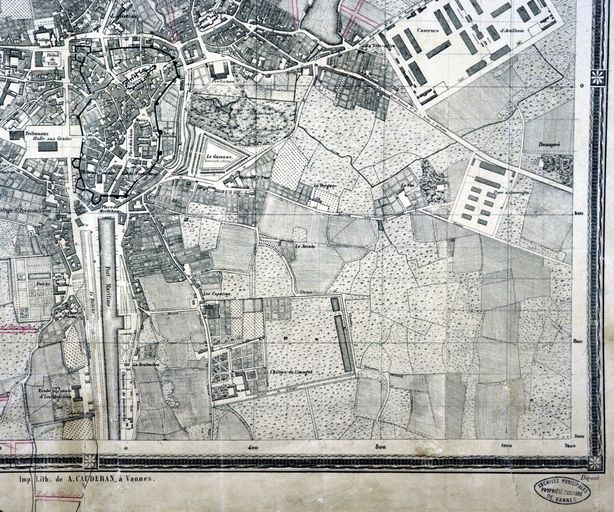

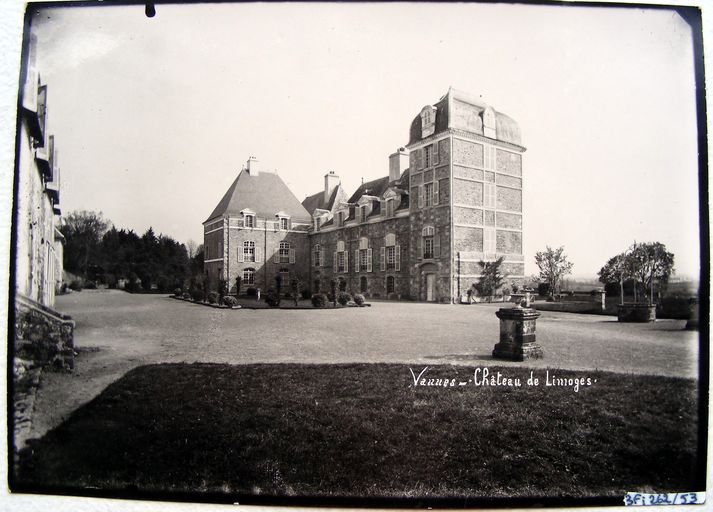

La seigneurie de Limoges, dont les archives ne subsistent qu'en fragments, est mentionnée en 1448 comme appartenant à Bonabes du Colledo par sa femme, fille de Jean Jehanno. Elle est la propriété successive de puissantes familles du pays vannetais : du Colledo jusqu'au milieu du 16e siècle, puis Phelippot de Coetregal. A partir du 17e siècle, se succèdent les familles Peschart de Lourme (1600-1660), Trevegat, Blevin et Charpentier. Au début du 19e siècle, les Le Mintier de Lehellec achètent la propriété qu'ils conservent jusqu'en 1962. La congrégation des soeurs de la Charité de Saint Louis achète la propriété pour agrandir leur clinique à l'époque située sur la Rabine. Entre 1963 et 1965, un nouvel établissement médical "la polyclinique du parc" est édifié en partie sur l'emplacement d'une petite chapelle domestique (visible sur le cadastre de 1844) et greffé au pavillon nord. Il ne reste aucune trace du manoir médiéval excepté peut-être le remploi d'une ouverture à cavet située à droite de la façade est du logis. Des désordres dans la maçonnerie montrent des parties plus anciennes. Une photographie prise dans les années 1950 montre en effet un autre pavillon à droite du premier qui semble avoir été ensuite englobé dans le corps de logis principal et qui pourrait correspondre à un édifice plus ancien. Le château actuel semble avoir été édifié dans la seconde moitié du 17e siècle pour François-René de Trevegat, conseiller au Parlement de Bretagne. Par la dimension de ses fenêtres, la forme de sa toiture et la position des lucarnes, le pavillon nord, plus haut que la partie centrale, pourrait être de quelques dizaines d'années plus récent et avoir été lors de l'édification du logis remis au goût du jour. A l'arrière, visible sur le cadastre ancien de 1844, le château donnait sur des jardins à terrasses avec parterres à la française, pavillons, orangerie. Plus à l'est se trouvait un verger et une grande prairie fermée par un mur d'enclos. En 1996, les jardins de Limoges ont fait l'objet de projets de lotissements. "Le Clos de Limoges" a intégré dans son espace paysager l'existence d'une ancienne fontaine qui avec un autre bassin et deux grands viviers non conservés formaient un ensemble de structures du château datables au moins de la fin du 18e siècle. La fontaine et l'emprise de cette fontaine ont été intégrés au domaine public communal en 2001. Les lucarnes de la tour d'escalier ont été remplacées. Les écuries, restaurées en habitation à la fin du 20e siècle, ont été percées de deux baies supplémentaires. Quant à la ferme située au sud du château, elle a également été remaniée à la fin du 20e siècle.

- inventaire topographique, ville de Vannes

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Vannes

-

Commune

Vannes

-

Lieu-dit

Limoges

-

Adresse

rue Monseigneur Tréhiou

-

Cadastre

1844

K5 996 à 1014 ;

1980

BY 391, 392, 393, 326

-

Dénominationschâteau

-

Appellationsde Limoges

-

Parties constituantes non étudiéesfontaine, parc, portail, écurie, enclos, ferme, puits

-

Période(s)

- Principale : 1ère moitié 17e siècle

- Principale : 2e moitié 17e siècle

- Principale : 2e moitié 20e siècle

- Secondaire : 4e quart 20e siècle

-

Auteur(s)

- Personnalité : propriétaire attribution par source

-

Personnalité :

Le Mintier de Lehellecpropriétaire attribution par sourceLe Mintier de LehellecCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

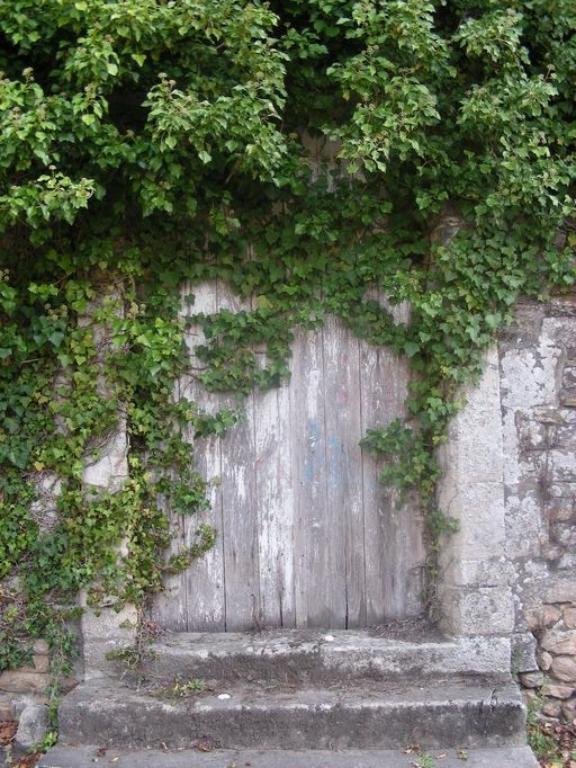

Château édifié sur la butte de Calmont dans un grand parc environnant clos de murs. Une haute grille en fer forgé autrefois située en bordure de route signalait l'entrée du château (elle est aujourd'hui déposée contre le mur nord du grand logis). L'entrée sud avec ses piliers et sa grille, donnant sur une grande avenue plantée d'arbres est par contre conservée. Le château comprend un grand corps de logis simple en profonndeur désenduit avec pavillon en retour d'équerre à l'extrémité nord et tour de plan carré couverte d'un toit de forme galbé, à l'extrémité sud. Le pavillon nord montre une élévation d'un étage carré surmonté d'un comble à surcroît percé de lucarnes en calcaire. Le corps de logis est construit sur un étage de soubassement avec rez-de-chaussée surélevé surmonté d'un étage de comble. La tour de plan carré plus élevée comprend deux étages carrés. Les façades désenduites montrent des encadrements d'ouverture et des bandeaux de façade en pierre de taille de granite et en calcaire. Une corniche à modillons se déploie sous la toiture. Puits polygonal en pierre de taille de granite.

-

Murs

- granite

- calcaire

- moellon

- pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Étagesétage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, 3 étages carrés, étage de comble

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit à l'impériale

- croupe

- noue

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour en maçonnerie, en charpente

-

État de conservationmauvais état, menacé

-

Techniques

- ferronnerie

-

Représentations

- volute

-

Précision représentations

Grille en fer forgé du 17e siècle ; superstructure du puits en fer forgé à volutes.

-

Statut de la propriétépropriété d'une société privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

L'inscription de l'édifice au titre des monuments historiques, proposée en Corephae en 1993, a été refusée par les propriétaires de l'édifice.

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Vannes

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

FRELAUT, Bertrand. Un monument du XVIIe siècle à préserver le château de Limoges, en Vannes. Les amis de Vannes, 1992 .

-

GALZAIN, Michel de. Manoirs de fortune et d'infortune. Priziac : presses de Saint-Michel, 1968. 225p. ; 26,5cm.

p. 128-130 -

LAIGUE, Cte R. de. La noblesse bretonne aux XIVe et XVe siècles. Evêché de Vannes. Rennes, 1902. Rééd. 2001., p. 558-562.

p. 835-843 -

THOMAS-LACROIX, Pierre. Le vieux Vannes. Malestroit, presses de l'Oust, 2e édition, 1975.

p. 127-128

Périodiques

-

FRELAUT, Bertrand. Le château de Limoges. In : Bulletin des amis de Vannes, 1993, n°18.

p. 5-11 -

GUILLON Jean-Jacques. Varia Venetica. In : Bulletin des amis de Vannes, 1996, n°21.

p. 70-73

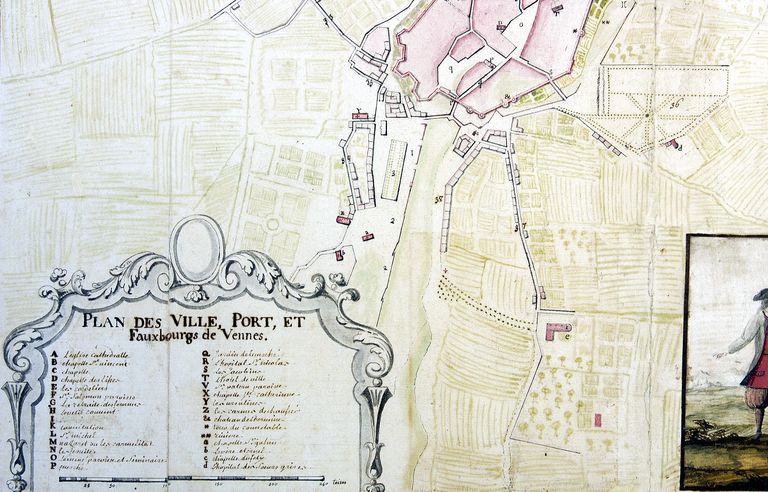

Documents figurés

-

Archives départementales du Morbihan : 3 FI 262

A. D. Morbihan. 3 Fi 262. Album Thomas-Lacroix.

-

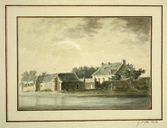

Archives municipales de Vannes : 21 FI

A. M. Vannes. 21 Fi. Plan cadastral 1807-1809. Tableau d'assemblage de la commune et plan par sections. Delavau (ingénieur) ; Dreuslin (géomètre). Plan aquarellé, 99,5 x 67,41 cm.

Ingénieur