A l´extérieur de la ville, le village du Bondon est traversé par l´ancienne route de Vannes à Plescop et Grand-Champ, aujourd´hui interrompue par la voie ferrée puis par le boulevard extérieur.

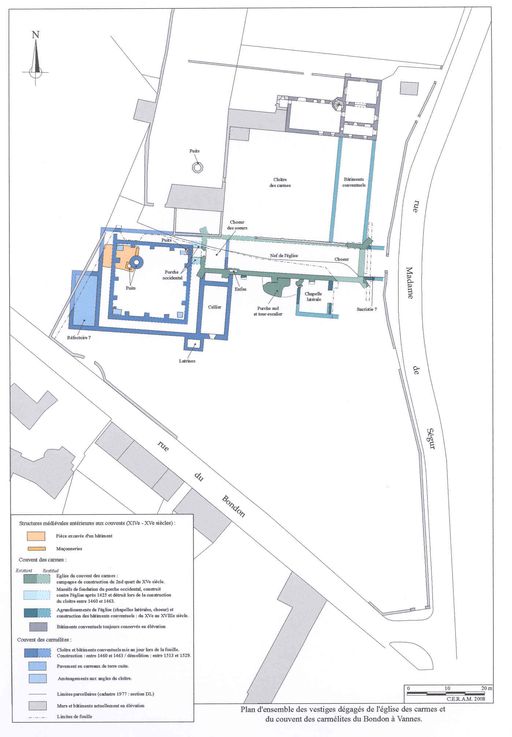

Selon une inscription portée sur le mur du chœur, une chapelle dédiée à Notre-Dame y est fondée en 1318 « ceste chapelle fut commencée en l´honneur de Nostre-Dame du Bodon le lundi quatorzieme jour de may lan mil CCC XVIII. Un registre des carmes de Rennes conservait une description de la chapelle : elle mesurait 120 pieds de long sur 23 de large, le clocher consistait en une tour carrée et voûtée située au-dessus du carré du transept comme il en est d´usage à l´époque.

L´acte de fondation du couvent par le Duc Jean V remonte à 1424. Outre le terrain et la chapelle, il acquiert auprès du seigneur suzerain, Jean de Malestroit, seigneur de Kaer, un hébergement avec "courtil, maison et hébergement de l´hôpital, un grand clos, bois et terre de labeur", d´une contenance de douze journaux.

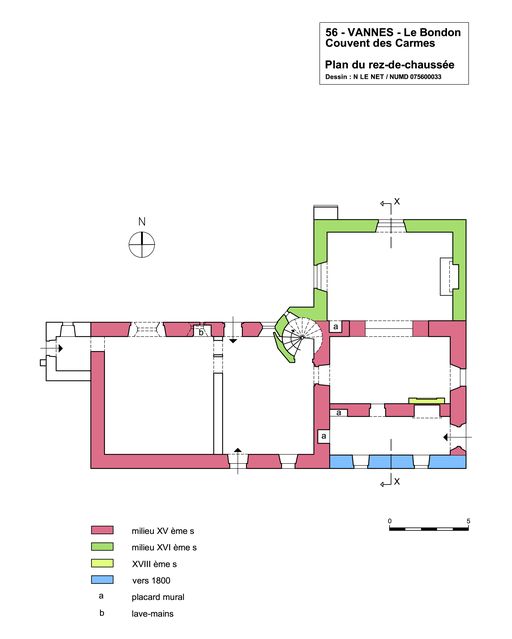

Si les carmes occupèrent les lieux dès l´origine et donc les bâtiments s´y trouvant, le couvent ne fut construit qu´à la fin du 15e siècle, selon les témoins architecturaux qui subsistent. Les bâtiments se développaient autour du cloître selon un plan en U dont le sud était occupé par la chapelle, le nord et l´est par les bâtiments conventuels et l´ouest par un mur de clôture.

Il est probable que la chapelle ne fut pas reconstruite, mais seulement augmentée. Les nombreuses sépultures de seigneurs locaux qui y furent autorisées par suite de dons et fondations décrivent leurs lieux d´ensevelissement. Ainsi, pour la sépulture des seigneurs de Camsquel, (aujourd´hui Kermesquel, manoir en Vannes) située dans la croisée à proximité du choeur, il est fait état de blasons sur les piles de la croisée qui supportent la tour centrale, comme dans la première chapelle de Notre-Dame du Bodon. Beatrix de Rostrenen était enterrée dans le choeur en 1505, Odon de Loyon (seigneurie de Ploeren) dans la chapelle au sud du choeur. Les bras de transept étaient réservés au nord à la famille de Caden, au sud aux familles du Pargo et du Garo dont les armes apparaissaient dans les fenêtres. Des chapelles sont ajoutées à l´église, en 1468 au sud pour les carmélites et au nord avant 1517 pour la sépulture de la famille de Monternault.

L´église fut augmentée d´un nouveau choeur en 1624, probablement sur l'emprise de la sacristie.

Il est difficile de restituer les espaces d´origine après les transformations intervenues après la Révolution, avec la destruction de l´aile est et de la chapelle, et après les modifications intérieures du 20e siècle. Cependant le texte de la vente révolutionnaire de 1791 contient des éléments qui permettent quelques éclaircissements.

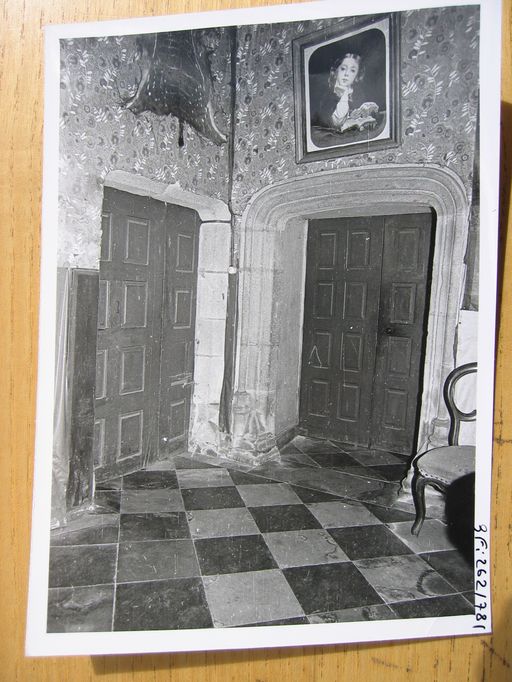

Au rez-de-chaussée, l´accès se faisait par le nord, en traversant un espace devenu jardin. La porte nord en anse de panier mouluré (fig. 3) est identique à celle (fig. 4, 26) donnant du vestibule, à l´est, dans l´ancienne aile est et peut remonter à la fin du 15e siècle, de même que les deux fenêtres qui l´encadrent (fig. 9), ainsi que la fenêtre en tiers point sur le même mur, transformé au 20e siècle en porte de garage. Cette porte donnait accès à un espace unique dont la destination initiale n´est pas connue : peut-être s´agissait-il du réfectoire ? Cette pièce, dénommée bûcherie dans la description de 1791 ne montre aucune trace de cheminée d'origine, ce qui n´est pas contradictoire avec son activité de réfectoire. De plus, la présence d´un lavabo, moderne, mais placé dans une arcade ancienne à mouluration à amortissement en forme de pyramidons de la fin du 15e siècle (fig. 22) de même que le jour qui l´éclaire pourrait confirmer cette hypothèse. Plus tard cloisonnée, la pièce a conservé des poutres posées sur corbelets qui peuvent remonter au 16e siècle, ainsi qu´un enduit peint (fig. 24) . L´absence de fenêtres au sud s´explique par la présence de la toiture du cloître adossée au mur sud. A l´ouest, une porte donne accès au corps de latrines, sans doute postérieur à la construction d'origine. Une excavation aujourd´hui bouchée à la base du mur gouttereau nord a été ajouté au 18e ou au 19e siècle (fig.23) : linteau, arc de décharge et jambage évoquent une cheminée, mais aucune souche extérieure ne la signale.

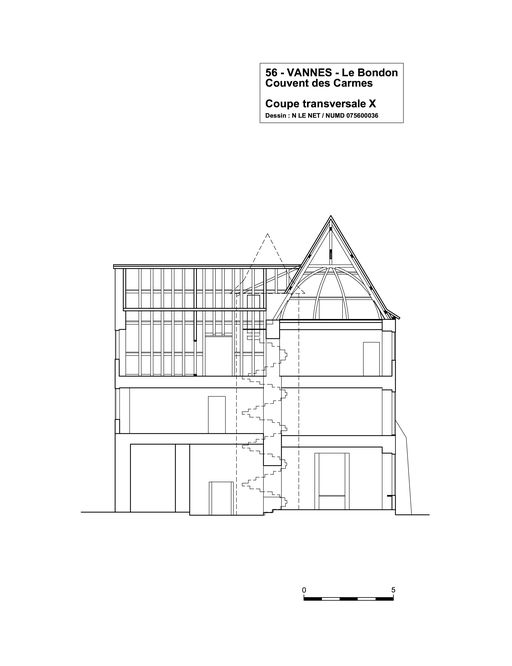

Dans l´angle nord-est de ce corps principal est insérée à la fin du 16e siècle une tour d´escalier polygonale qui empiète partiellement sur la fenêtre du mur nord (fig. 25, 26). Cette tour contient un escalier en vis en pierre qui dessert l´étage. On ignore quel était le système de distribution qui a précédé cet escalier, le second escalier mentionné dans le texte de 1791 n´étant ni localisé ni décrit.

La partie est du rez-de-chaussée se compose de deux pièces. La première en prolongement de l´aile sud était décrite comme un vestibule, la cuisine se trouvant au sud dans l´aile disparue et la salle à manger au nord dans le pavillon ajouté au nord au milieu du 16e siècle. La pièce dite vestibule aujourd´hui divisée a été dotée au 18e siècle d´une portion de mur en retour sur le mur est pour y loger une cheminée (fig. 27). Cette cheminée a perdu son lambris ; elle pourrait avoir remplacé une cheminée d´origine adossée à l´ancien mur nord extérieur (avant la construction du pavillon), mur qui a été entièrement ouvert au 20e siècle. Les deux fenêtres en tiers point (transformées en portes) qui éclairent la partie sud de cette pièce font partie des éléments d´origine du bâtiment, de la fin du 15e siècle. On notera que dans la description de 1791, l´accès se faisait par cette pièce : l´une des fenêtres en tiers point était donc déjà devenue une porte.

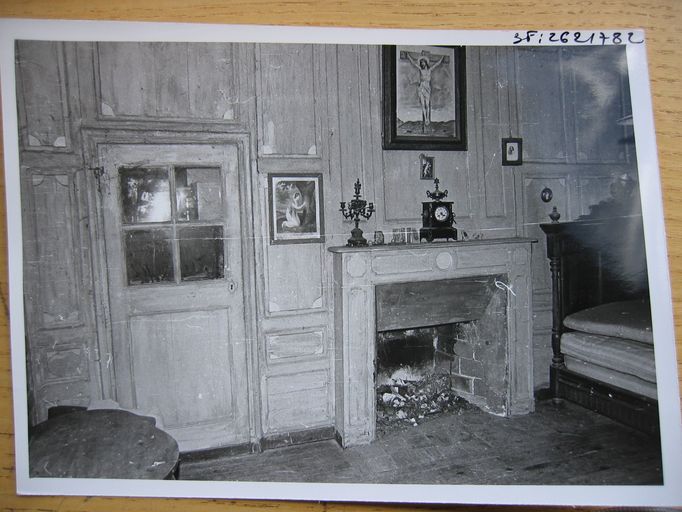

La pièce nord a conservé sa cheminée, contemporaine de la construction du pavillon (fig. 28). Elle conserve également un placard mural dans le mur sud.

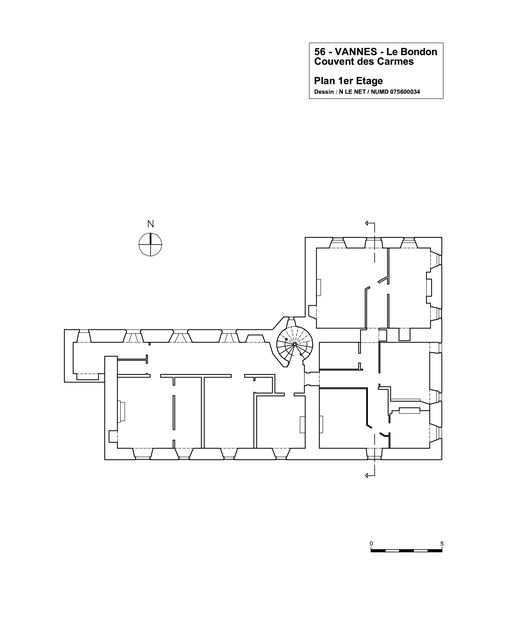

A l'étage, le texte de 1791 décrit dans l´aile principale ouest, deux chambres, un cabinet et une sortie vers une galerie en bois. Cette galerie de distribution ou coursière en encorbellement que l´on retrouve dans quelques manoirs du 15e siècle (seulement conservée en place au manoir de Launay à Sainte-Anne sur Vilaine), a disparu. Les seuls témoins de cette structure pourraient en être les corbeaux insérés dans le mur sud qui pouvaient supporter la structure en bois de la coursière. Ces corbeaux peuvent également servir de support à la toiture du cloître : la coupe du couvent des Jacobins datée 1676 conservée aux archives départementales montre que le cloître était surmonté d´une galerie, mais en pierre. La porte d´accès à la coursière était peut-être en pignon : aucune fenêtre de la façade, certaines en calcaire, ne semble dater de l´origine du bâtiment.

La chambre ouest au 1er étage est la seule à avoir conservé des lambris des années 1700, en partie masqués dans leur partie haute par le plafond du 19e siècle (fig.32 à 35). L´alcôve ne semble pas contemporaine.

Des trois chambres de maître et huit cellules mentionnées dans l´aile est en 1791, les huit cellules ont disparu. Une des chambres a conservé une cheminée du 18e siècle (fig. 31). Sa position très maladroite, puisqu´elle occulte partiellement une fenêtre ancienne, s´explique parce qu´elle trouve place sur la portion de mur montant de fond ajoutée au 18e siècle au rez-de-chaussée dans le «vestibule».

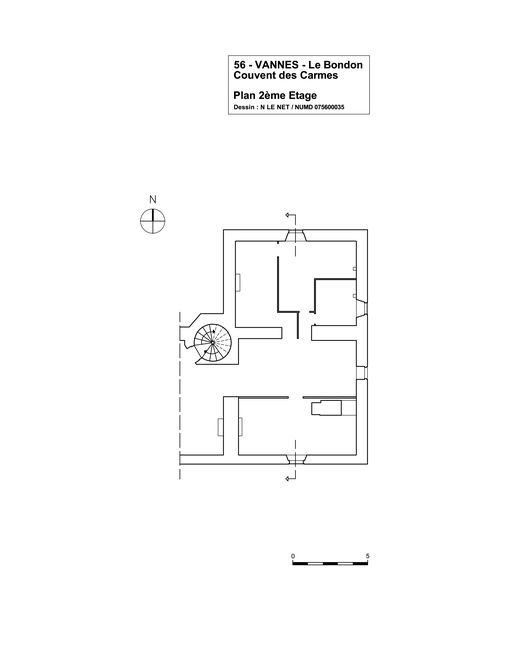

Le comble conserve des charpentes de trois époques différentes. La plus ancienne couvre la partie subsistant de l´ancienne aile est. Très soignée, elle est du type à chevrons portant fermes (fig. 39), un système de charpente qui disparaît au 16e siècle. Les aisseliers courbes ménagent un espace en « carène renversée » qui semble avoir été habitable : sur les chevrons se voient encore les clous de fixation d´un lattis disparu (fig. 40). Si cet espace était chauffé, la cheminée a disparu avec la destruction de l´aile est. Ce type de comble habitable se voit encore dans quelques grands manoirs morbihannais, tel l´Etier en Béganne ou Bodel en Caro ou encore dans le grand logis ducal de Suscinio.

Bien qu´elle soit également très soignée, la charpente de l´aile ouest est bien différente. Elle est composée de trois fermes avec poinçon chanfreiné, mais non bagué (fig. 38), indice d´une réfection au 17e siècle. Malgré la présence des aisseliers courbes, il ne s´agit pas d´un espace habitable, ce qui est confirmé par l´absence de cheminée.

Le pavillon nord possède deux étages carrés : les chambres en ont été recoupées et remaniées aux 19e et 20e siècle, bien que les ouvertures sur le mur est soient d´origine et que celle du second niveau conserve les piédroits d'une cheminée du 16e siècle. Il est couvert d´une charpente en décalage avec celles des corps principaux ; on y accède par un petit escalier en vis logé dans l´épaisseur du mur puis par une volée droite en bois. L´escalier en vis a conservé un garde-corps à balustres plats du 18e siècle (fig. 37). La charpente en pavillon dégage un espace habitable en carène renversée dont les poutres sont peintes en jaune (fig. 46). L´absence d´éclairage et de cheminée fait cependant douter de l´utilisation de cet espace comme pièce habitable.

En résumé, le bâtiment subsistant, très composite est formé d´un corps de bâtiment en équerre de la fin du 15e siècle, amputé de son aile est au 19e siècle et remanié à différentes époques : l´aile ouest au 17e siècle dans ses parties hautes, l´aile est au 18e par l´adjonction d´un mur supportant des cheminées, puis au 19e siècle par la suppression de sa partie sud. Le pavillon nord ajouté au milieu du 16e siècle a subi peu de modifications dans sa structure, mais l´intérieur a été entièrement remanié comme le reste du bâtiment aux 19e et 20e siècles.

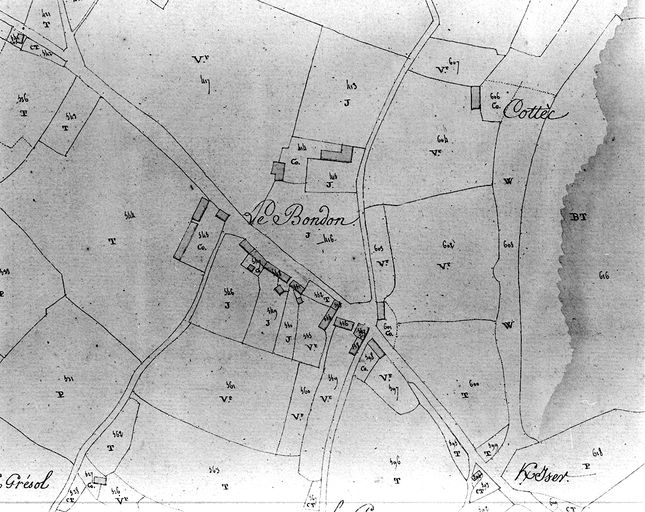

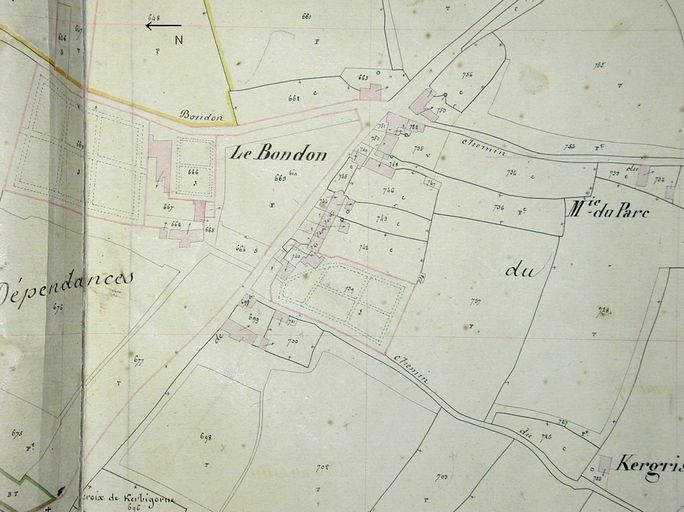

A la date de l'enquête, l´enclos avait peu varié par rapport à la description qu´en donnait au 17e siècle le registre des Carmes (fig. 61) : « ...Et sur l´avenue de la ville de Vannes il y a un beau bocage bien clos, en forme de triangle quy environne l´église du costé du midy, planté de grands arbres comme fresnes ormes chesnes oultrepassant la hauteur de l´église et du couvent pour rompre la violence des vents qui sont fort violents à cause de la proximité de la mer. » 130 de ces arbres sur les 300 que comptaient l´enclos furent abattus en 1741 pour réparation au lambris de l´église ainsi qu´à un dortoir et un grenier des bâtiments conventuels. Le portail d´entrée au sud à piliers en calcaire est considéré comme celui de l´enclos des carmélites : peut-être en est-ce l'emplacement, mais il date du 17e siècle et les carmélites ayant quitté les lieux depuis la fin du 15e siècle, il ne peut être que l'oeuvre des carmes.

A l´ouest des bâtiments conventuels, rien ne subsiste de la ferme qui dépendait du couvent : le bâtiment figurant sur les cadastres de 1809 et 1844 a été détruit, il n'en reste qu'un pignon et un mur gouttereau. Par contre, est conservé en prolongement du logis principal un mur, dans lequel apparaît une fenêtre feuillurée bouchée (fig. 55, 56) : c´est entre 1809 et 1844 qu´est construit ce bâtiment couvert en appentis, aujourd´hui très remanié. Il fait face au puits octogonal construit en pierre de taille, datant probablement du 17e siècle (fig. 67, 68). En pignon de cet appentis est conservé la trace du pilier de la clôture. Un autre corps de bâtiment destiné à l´exploitation agricole est construit à la même époque, entre 1809 et 1844. Aujourd´hui couvert en tuiles et enduit, il est également très remanié (fig. 65).

Chargée d'études à l'Inventaire