Situation géographique

La commune de Locoal-Mendon fait partie du canton de Belz situé à l'ouest d'Auray. Elle est formée par la réunion de deux anciennes paroisses, Locoal-Auray et Mendon mais composée toujours pour le culte de deux succursales. Le territoire est limité au nord par Landaul, à l'ouest par la rivière d'Etel, au sud par Belz, Erdeven et Ploemel, à l'est par Brech. La rivière d'Etel se jette dans l'océan après s'être divisée en trois branches (le Chenal Saint-Jean, Ster en Istrec, la rivière de Landévant) au-dessus de Belz. Elle génère ainsi un lacis d'îles, de presqu'îles, de bras de mer, de marais et d'étangs. Les îles de Locoal et du Plec se sont formées dans ces bras de mer et communiquent avec le reste de la commune par d'étroites chaussées. La partie ouest du territoire est ainsi façonnée par l'omniprésence de l'eau et le voisinnage de la mer. Cette situation géographique induit une double activité, rurale et maritime de la commune. Depuis la fin du 19e siècle, l'ostréiculture en est une des ressources principales. Les rivages de l'Etel, avec ses nombreuses anses abritées et ses pointes, son faible tirant d'eau, est favorable à l'élevage de l'huître dont les bancs, naturels à l'origine, étaient déjà dragués.

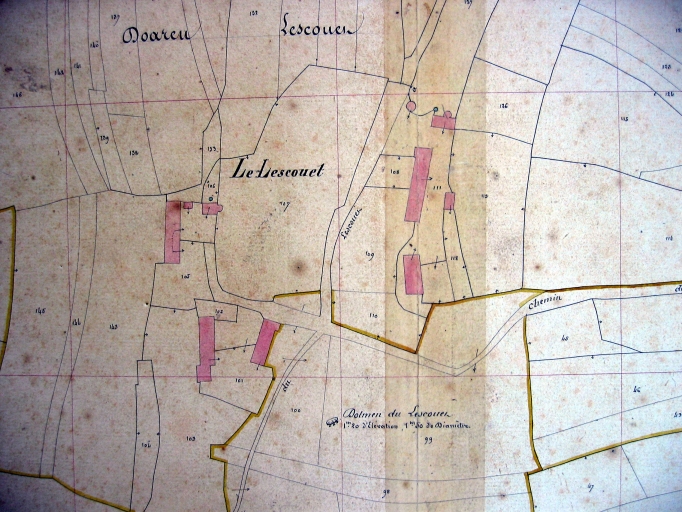

Pour traverser la rivière d'Etel ou l'une de ses branches afin d'atteindre une île ou la paroisse voisine de Sainte-Hélène, des passages desservis par des passeurs étaient assurés en divers endroits. Celui du Plec et de Sainte-Hélène sont signalés sur le cadastre napoléonien de 1845. Des digues ou chaussées sont également construites pour relier les îles de Locoal et du Plec au reste de la commune. On trouve également figurés sur ce cadastre ancien des jetées comme celle de Lescouët.

Cette façade maritime contraste avec la partie est de la commune à vocation agricole. Ogée dans son Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne (1843-1853) nous parle d'un territoire coupé d'une infinité de ruisseaux, fertile en grain, surtout en froment, et très bien cultivé. Le sous-sol est granitique mais la pierre ne s'y trouve qu'à une certaine profondeur. Le relief n'est pas très accentué malgré quelques landes élevées comme celles de Mané er Loc'h. D'autres landes s'étendent du côté de Pen Pont.

L'archéologie : de la Préhistoire au Haut Moyen Age

Au Néolithique

Les rives hospitalières de l'Etel avec leur accès sans encombres à l'océan furent très peuplées dès la préhistoire comme le reste du littoral morbihannais. Les vestiges les plus anciens et les plus visibles parvenus jusqu'à nous datent du Néolithique, vers le quatrième millénaire avant notre ère. Bien que beaucoup aient été détruits, il reste encore de nombreux monuments mégalithiques à Locoal-Mendon. Leurs traces ou l'examen de ceux qui restent permettent de supposer une population importante et constante pendant cette période d'environ deux mille ans. Les allées couvertes de Mané er Loc'h dit Mané Bras, de Cleher (Le Clef) ainsi que les dolmens de Locqueltas et de Mané Bras sont classés Monuments Historiques. Le dolmen de Lescouët dont le cadastre de 1845 montre un dessin et donne les dimensions (1m20 d'élévation, 1m50 de diamètre) est détruit par des carriers dans les années 1860.

A l'Age du Fer

Beaucoup plus nombreux encore sont les monuments de l'Age du Fer dits lechs ou stèles, omniprésents sur la commune et dont la destination initiale n'est pas clairement définie : bornes votives, milliaires ou pierres funéraires. On signalera les lechs du Moustoir, de Locqueltas, du bourg de Mendon, du bourg de Locoal, du Plec... souvent situées à proximité des sanctuaires. Leurs tailles et leurs formes diffèrent d'un exemple à l'autre : en forme de fuseau circulaire haut de plus de deux mètres, de pyramide quadrangulaire, de bloc arrondi à leur sommet. Il existait, près de la chapelle Saint-Jean, plusieurs grandes stèles chargées d'inscriptions indéchiffrées qui ont été brisées vers 1860 et remployées pour faire des meules et des linteaux de porte. Au Moustoir, une des deux stèles classées monument historique a disparu depuis peu. Beaucoup de ces stèles ont été christianisées depuis le Haut Moyen Age (cf. dossier collectif croix monulentales et monuments). Les Gaulois ont également laissé leur empreinte dans le toponyme Mendon dont la dernière syllabe proviendrait du mot dunon (forteresse) et men (important, principal).

De la domination romaine, subsiste la voie de Vannes vers Quimper qui traverse le territoire en passant au nord du village de Lapaul et en longeant au sud la route royale de Vannes à Hennebont devenue route nationale.

Le Haut Moyen Age et les débuts de l'organisation du territoire

C'est durant le Haut Moyen Age, avec l'arrivée des Bretons en Armorique vers les 6e et 7e siècles que la christianisation et l'organisation du territoire, telle que nous la connaissons aujourd'hui, commence à se mettre en place. De petits monastères sont fondés au Moustoir et au Minihy dont les noms de villages gardent le souvenir lointain. De même, Locoal doit son nom à saint Goal établi dans un îlot de la rivière d'Etel au début du 7e siècle et signifie monastère de Goal. Ce monastère va connaître un développement considérable dont l'impact sur le territoire actuel de Locoal-Mendon sera considérable jusqu'à la Révolution.

La création de la paroisse de Locoal

Du 8e au début du 10e siècle, les possessions du monastère de Locoal embrassent peu à peu le territoire de la paroisse actuelle de Sainte-Hélène, la presqu'île du Plec, et les côtes de Mendon. Cette prospérité dure deux ou trois siècles, jusqu'aux ravages des Normands au début du 10e siècle (919). L'un d'entre eux, Gurky, demeuré à Locoal et converti au Christianisme, restaure le monastère et l'offre en 1037 à l'abbaye bénédictine Saint-Sauveur de Redon avec toutes ses dépendances, à savoir : la terre du Minihy qui correspond à la côte ouest de Mendon, la presqu'île du Plec et sept villages de la rive droite de l'Etel situés sur l'actuelle paroisse de Sainte-Hélène. Cette donation est confirmée par le duc Alain III, et par Judicael, évêque de Vannes, qui céde ses droits et ceux de l'église Saint-Pierre sur l'île et ses dépendances, à l'abbaye Saint-Sauveur (Cart. R, p. 327). Ainsi naît une paroisse partagée au point de vue judiciaire sur deux terres par la rivière d'Etel : le quartier de Sainte-Hélène qui dépend alors de la sénéchaussée d'Hennebont et s'appelle Locoal-sous-Hennebont ; le reste dépend de la sénéchaussée d'Auray et se nomme Locoal-sous-Auray.

En 1790, Locoal perd le quartier de Sainte-Hélène, territoire de la rive droite qui se détache et devient une commune indépendante. Depuis, la paroisse de Locoal ne comprend plus que l'île de Locoal et la presqu'île du Plec. Par décision autoritaire de Napoléon, Locoal est ensuite rattachée à Mendon en 1806 et prend pour ce fait le nom de Locoal-Mendon.

Mendon et le doyenné de Ponbelz

Sur les neuf circonscriptions ecclésiastiques qui se partageaient le diocèse de Vannes, une englobait la sénéchaussée d'Auray et celle de Nostang-Hennebont. C'était l'ancien doyenné dit de Ponbelz calqué sur l'ancien "pagus" ou pays de Belz et mentionné dès le 11e siècle. Son siège d'abord situé sur l'île de Riec en Belz fut transféré à Mendon au début du 14e siècle, de sorte que le recteur de Mendon devint en même temps doyen de Ponbelz. Une quittance de l'an 1306, conservée aux archives de Nantes, est scellée du sceau de l'officialité de Ponbelz, et ce sceau représente le buste de saint Pierre, patron de Mendon. Ce doyenné comprenait dix-huit paroisses, à savoir toute la partie du littoral vannetais comprise entre la rivière d'Auray et le Blavet. Locoal était tout entier du doyenné de Ponbelz, dont le titulaire résidait à Mendon.

En 1790, Mendon fut érigé en commune et en chef-lieu de canton du district d'Auray, et eut dans sa circonscription Locoal et Belz. En 1800, à la suppression des districts, Mendon passa à l'arrondissement de Lorient, et en 1801, au remaniement des cantons, il perdit son titre de chef-lieu, qui fut donné à Belz. En compensation, il acquit Locoal, et prit la dénomination de Locoal-Mendon, qui lui est resté, même depuis le rétablissement de Locoal en paroisse, parce que s'il y a deux paroisses, il n'y a qu'une commune.

Chargée d'études Inventaire