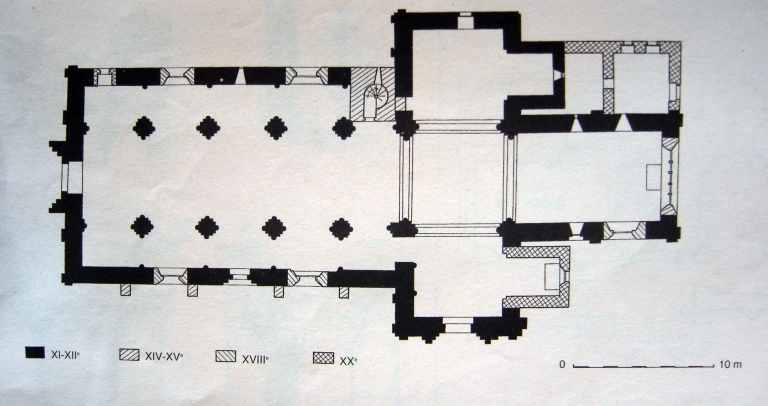

L´église de Merlevenez présente un plan en croix latine, avec nef de trois vaisseaux et cinq travées, transept saillant avec chapelle orientée sur chaque bras et choeur terminé par un chevet plat.

La façade occidentale est en pignon amorti en triangle, elle est épaulée par quatre contreforts, deux aux angles et deux encadrant le portail central en saillie, présentant des ressauts. Malgré une symétrie flagrante, cette façade présente quelques particularités. Le contrefort cornier sud est moins haut que son pendant au nord, qui monte jusqu´à hauteur du départ du pignon triangulaire. Aux extrémités de ces deux contreforts d´angles correspondent des ressauts irréguliers dans la construction du mur de façade. Roger Grand les expliquait comme témoins d´une reprise totale de toutes les parties supérieures de l´ensemble de l´édifice.

Le portail est percé dans un massif de maçonnerie formant saillie sur le mur, amorti en pignon triangulaire, il présente quatre voussures légèrement brisées, reposant sur des piédroits à bases et chapiteaux sculptés. Au-dessus du massif de portail, se trouve une baie haute, en arc plein-cintre à simple rouleau.

Le mur septentrional de l´édifice conserve la trace d´une baie d´origine, il s´agit d´une baie de type meurtrière, étroite et de faible hauteur elle possède un linteau incisé et est percée dans la partie supérieure du mur. Les deux autres baies visibles sont des restaurations du 19e siècle.

De minces et étroits contreforts en grand appareil, amortis en larmier, s´appuient contre le mur et l´angle occidental du croisillon de transept. A l´angle formé par le mur latéral de la nef et le mur occidental du transept, se trouve une tourelle de plan carré, renfermant un escalier à vis, elle date du 14 ou 15e siècle, tout comme le clocher qui couvre la croisée du transept.

Le mur pignon du bras Nord de transept est percé d´une porte en arc plein-cintre haute et étroite. Les chaînages d´angle sont en grand appareil de granit. L´absidiole Nord est éclairée à l´Est par une baie de type meurtrière, tout comme le mur Est du bras de transept.

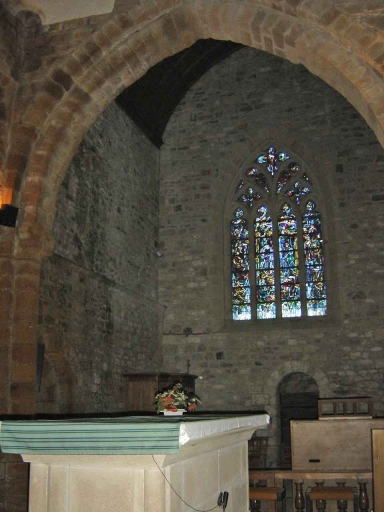

Le chevet, plat, est également épaulé par des contreforts plats amortis en larmier disposés aux angles et au centre des murs latéraux entre les deux baies qui éclairaient chaque côté du choeur. A l´Est il est éclairé par une grande baie de style flamboyant.

La façade méridionale de la nef présente deux baies, remaniées au 18-19e siècle. A l´origine la façade était percée de deux baies connues par une gravure de 1847 et par les descriptions de L. Rosenzweig réalisées en 1860. Il s´agissait de deux baies en arc plein-cintre, larges et à double rouleau. Des colonnettes portaient un décor de figures grimaçantes. Les contreforts de cette façade sont des ajouts du 14 ou 15e siècle.

Au centre de cette façade est conservé un portail en arc plein-cintre, percé dans la maçonnerie et non en saillie sur le mur du bas-côté. Il s´agit d´un portail à double voussure, surmontées de deux tores reposant sur de courtes colonnettes en délit à bases et chapiteaux sculptés.

Le bras de transept présente les mêmes dispositions que celui du Nord, excepté qu´il possède un portail monumental sur son pignon, encadré de deux contreforts. La chapelle absidiale, dont l´emplacement a été retrouvé suite à des fouilles, est une reconstitution du 20e siècle.

Le portail du bras Sud du transept est percé dans un massif de maçonnerie saillant, il masque les deux contreforts centraux du pignon du transept, contre lesquels il s´appuie lors de sa construction, plus tardive. Il présente quatre voussures brisées reposant sur des colonnettes multiples à bases et chapiteaux sculptés. Le massif faisant saillie est couronné par une corniche à modillons sculptés.

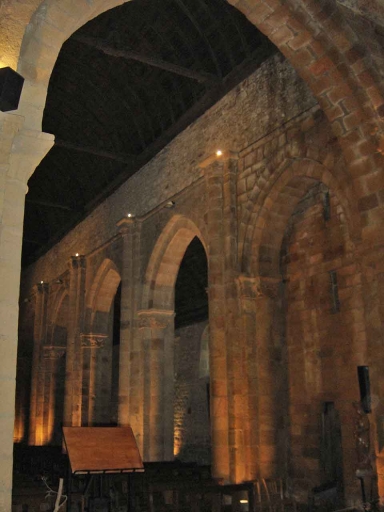

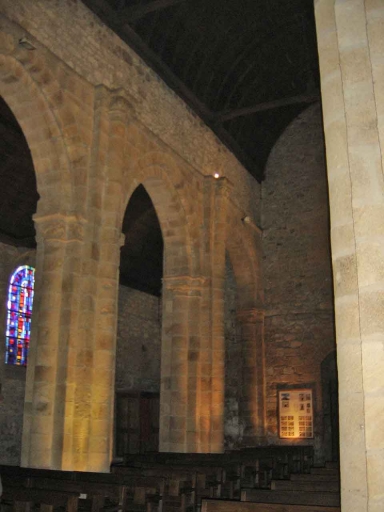

A l´intérieur l´édifice présente une nef à trois vaisseaux et cinq travées de plan barlong. La nef centrale est séparée des bas-côtés, plus étroits, par de hautes arcades à double rouleau brisé. Les piles sont de plan cruciforme, elles sont flanquées sur les quatre faces de demi-colonnes. Du côté de la nef et des collatéraux ces demi-colonnes, engagées sur un dosseret, montent jusqu´à hauteur d´une corniche moulurée horizontale (formant l´abaque des chapiteaux couronnant les supports) qui court sur toute la longueur du mur, au-dessus de l´extrados des arcades brisées.

A chaque support cruciforme correspond, au niveau des murs gouttereaux, une colonnette en moyen appareil, tronquée, couronnée d´un chapiteau sculpté de motifs végétaux et reposant sur un cul-de-lampe sculpté de grotesques. Ces colonnettes sont placées dans la partie supérieure du mur et prennent appui sur celui-ci, à mi-hauteur à peu près, au-dessus d´une corniche moulurée horizontale.

Ce dispositif bien particulier de supports se retrouve dans d´autres édifices bretons. Il est à mettre en relation avec le mode de voûtement adopté. Plusieurs hypothèses existent quant au choix de voûtement de cette nef. R. Grand optait pour une couverture en charpente.

Le vaisseau central de la nef est dépourvu d´éclairage. Le bas-côté Nord était à l´origine percé en hauteur de baies de type meurtrière fortement ébrasées.

Le collatéral Sud était lui percé de baies plus larges, en plein-cintre à double voussure, que P. Guigon considère dater de la même période que les meurtrières.

La nef communique avec la croisée du transept délimitée par quatre grands arcs brisés à double rouleau qui reposent sur des piles cruciformes à colonnettes engagées.

Dans le mur occidental du croisillon Sud du transept ont été construites, dans un massif en légère saillie sur le mur, trois arcades en plein-cintre reposant sur des colonnes massives.

Deux sont des arcatures aveugles, la troisième correspond au passage permettant la liaison entre le transept et le bas-côté Sud de la nef. Il faut probablement voir dans ces arcades un ajout postérieur à l´élévation du mur, que l´on pourrait attribuer au 12e siècle. Ces éléments, que l´on rencontre à Locmaria de Quimper et à Fouesnant, avaient probablement une fonction décorative, d´animation de la surface murale qui correspond à une volonté claire de mettre en valeur l´accès Sud de l´édifice.