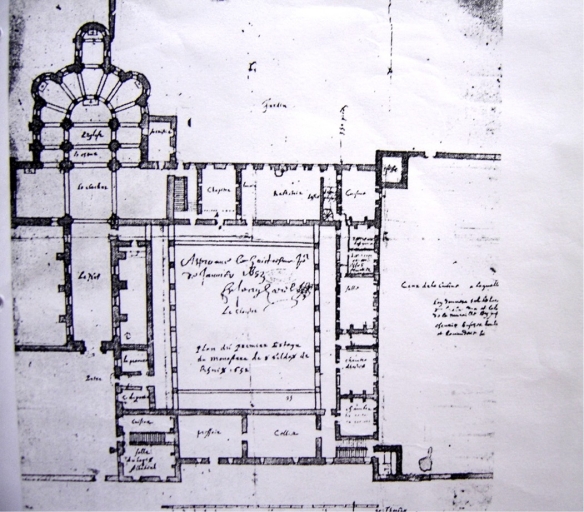

L´église, ancienne abbatiale de Saint-Gildas de Rhuys est de plan en croix latine formée d´une nef de quatre travées bordée d´étroits collatéraux précédée d´une façade à tour clocher ornée de pilastres et fronton classiques. Toute cette partie précédant la croisée du transept est moderne puisque entièrement reconstruite à la fin du 17e siècle après la chute de la tour de croisée en 1668.

L´édifice possède un transept à deux croisillons saillants, le croisillon nord est flanqué d´une absidiole. L´église se termine par un choeur à déambulatoire et trois chapelles rayonnantes.

L´édifice roman devait posséder en façade une imposante tour-porche, en 1668 la Chronique de Rhuys décrit un porche à deux étages avec des piliers. Plus précisément, comme le souligne Geneviève Le Louarn, ce texte décrit : La nef avait au bas un porche à piliers les uns sur les autres, faisant double étage, dont le bas servait d´entrée à l´église, le haut de défense pour conserver le monastère en temps de guerre. En 1958 Roger Grand évoquait des travaux de voirie effectués aux abords de l´église masquant du même coup les traces du narthex à deux étages qui précédait la façade du 18e siècle et dont les fondations se lisaient alors très nettement sur le sol. Ces éléments nous confortent donc dans l´existence à l´époque romane d´une nef plus longue car possédant plus à l´Ouest de la façade classique, un narthex de deux étages inspiré de l´architecture de Saint-Benoît-sur-Loire dont était issu Félix le moine restaurateur de Saint-Gildas.

Marc Déceneux va plus loin encore dans l´essai de restitution de cette partie occidentale de l´édifice, se basant sur un procès-verbal dressé en 1678. De l´étude de ce document il conclut que l´église possédait un narthex de même largeur que la nef possédant deux travées couvertes de voûtes d´arêtes reposant sur des piles carrées, le tout surmonté d´un étage. Il précise que la façade de l´église était animée de trois arcs de décharge élevés sur la hauteur des deux niveaux.

Les informations fournies par la Chronique et les relevés effectués sur les maçonneries, arrachements visibles au côté ouest du croisillon nord, laissent supposer qu´existaient à l´époque romane une nef et des collatéraux plus larges. Cette nef devait aussi être plus longue, Geneviève Le Louarn avance, d´après le procès-verbal de 1678, une longueur d´environ 29 mètres 20.

Cette nef dont nul ne doute qu´elle possédait trois vaisseaux pose différentes questions quant à sa division et au type de support qui permettait la communication entre ces vaisseaux. D´après Xavier Barral la nef était séparée des bas-côtés par des piliers cruciformes portant des arcades. Il l'imagine divisée en quatre travées au-delà de celles du porche, avec un vaisseau central couvert en lambris et des bas-côtés voûtés d´arêtes. Roger Grand voyait ces collatéraux couverts en quart de cercle.

Plus récemment Marc Déceneux, toujours à partir du procès-verbal de 1678 et des descriptions du 17e siècle, a considéré que la nef de l´église devait être charpentée, qu'elle possédait six travées ajoutées aux deux du narthex. Selon lui les supports devaient être de fortes colonnes rondes couronnées de chapiteaux sculptés. Comme Xavier Barral il imagine les bas-côtés voûtés d´arêtes.

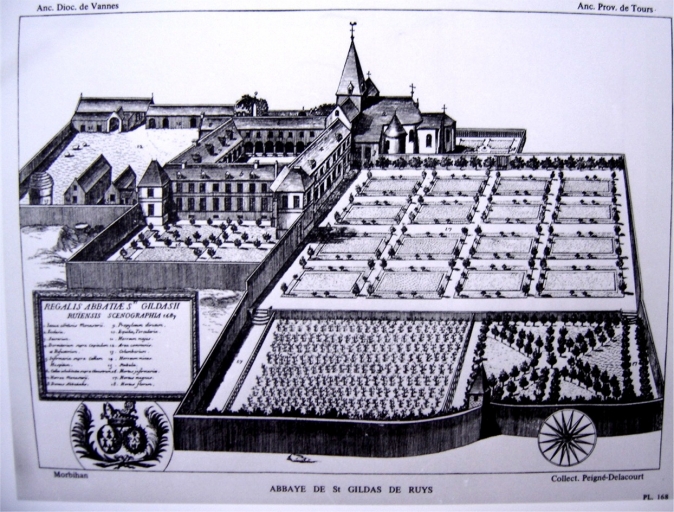

Le transept, malgré des restaurations entreprises au 19e siècle, présente des caractères de l´époque romane. La croisée était peut-être couverte d´une coupole surmontée d´une flèche en charpente, lors des restaurations des Mauristes fut installée une coupole sur pendentifs. La gravure du Monasticon Gallicanum de 1869 fait apparaître une tour carrée surmontée d´une flèche.

Le bras nord du transept est aujourd´hui le mieux conservé de l´édifice. Le pignon du bras sud s´étant effondré en mars 1836, il a été entièrement reconstruit.

Les murs extérieurs du transept sont construits en petits moellons de gneiss, disposés dans les parties hautes en opus spicatum. Aux angles le pignon est épaulé par des contreforts en grand appareil.

A l´image du bras nord, les deux croisillons du transept étaient éclairés par quatre baies, deux à l'Est, une à l´Ouest et une au pignon (celle du bras nord a été modifiée au 18e siècle). On aperçoit à droite de la baie existant sur le mur occidental du transept Nord et au même niveau, des traces de claveaux disposés à la verticale, qui pourraient appartenir à une ancienne baie du même type.

Le croisillon nord possède une chapelle orientée voûtée en cul-de-four, mais celle-ci est une restitution de 1885 effectuée selon les dispositions d´origine. Le croisillon sud était très probablement accolé à la salle capitulaire et devait également contenir l´escalier menant aux dortoirs situés à l´étage du bâtiment oriental du monastère ; en l´état actuel des recherches et selon la documentation disponible il est délicat d´affirmer ou non l´existence d´une chapelle sur le bras sud du transept. Une disposition avec une seule chapelle au bras nord n´est pas à exclure, on en connaît des exemples dans d´autres édifices monastiques notamment à Landévennec.

Les bras du transept n´étaient pas voûtés mais couverts probablement, comme la nef, d´une charpente lambrissée.

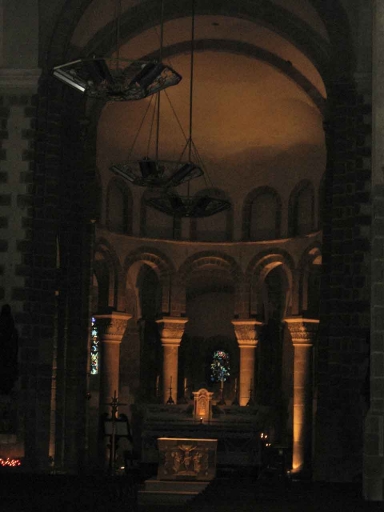

Le choeur de l´ancienne abbatiale suscite de nombreuses controverses de la part des chercheurs. Ceux-ci ne parviennent pas à s´accorder sur la datation du chevet et sur les différentes étapes de construction de l´édifice.

Le chevet a fait l´objet d´importants travaux de restauration au 19e siècle. Geneviève Le Louarn nous fournit la liste des éléments ayant subi des transformations. Les baies du chevet ont été agrandies, d´autres ont été percées ; les maçonneries ont toutes été reprises dans les parties supérieures y compris certains opus spicatum ; 45 modillons sur un ensemble de 47 ont été sculptés à neuf. A l´intérieur, les arcs-doubleaux et voûtes ont été refaits ainsi que la charpente et la couverture. Les fenêtres murées ont été maintenues telles quelles. En 1885, les quatre colonnes et les chapiteaux qui les couronnent au rond-point, ont été sculptés à neuf ; le niveau du choeur a été abaissé et les pierres tombales placées verticalement le long du choeur.

Le chevet est de plan circulaire avec déambulatoire et trois chapelles rayonnantes. A l'extérieur, les travées droites du choeur et les chapelles sont épaulées par des contreforts plats en grand appareil qui créent un rythme dans l'animation murale avec l´alternance des baies. Ces baies sont simples, en arc plein-cintre, plusieurs ont été modifiées ou créées au 19e siècle.

A l'intérieur le chevet comprend deux travées droites couvertes en berceau communiquant avec les bas-côtés par des arcades en plein-cintre à double rouleau appareillé qui reposent sur de gros piliers cruciformes. Ces piliers sont flanqués de demi-colonnes engagées recevant la retombée des arcades et la retombée des arcs doubleaux à simple rouleau du berceau central et de ceux qui scandent le déambulatoire en compartiments couverts de voûtes d´arêtes.

Le déambulatoire qui s´inscrit dans le prolongement des collatéraux de la nef ouvre sur trois chapelles rayonnantes. Le rond-point est marqué par cinq arcades hautes et très surhaussées dont le double rouleau repose sur quatre colonnes à chapiteaux (refaits au 19e siècle). Au-dessus de ces arcades se trouve une série de sept arcades aveugles en plein-cintre à simple rouleau, placées sous la voûte en cul-de-four.

Chaque travée du choeur est éclairée par une baie en plein-cintre à double archivolte, ébrasée vers l´intérieur.

Les trois chapelles sont voûtées en cul-de-four. Chacune est éclairée par trois baies en plein-cintre. La chapelle centrale, dans l´axe de la nef, est précédée d´une travée droite couverte en berceau et éclairée par deux baies latérales.

duc de Bretagne, comte de Rennes