Dénombrement, conditions de l´enquête.

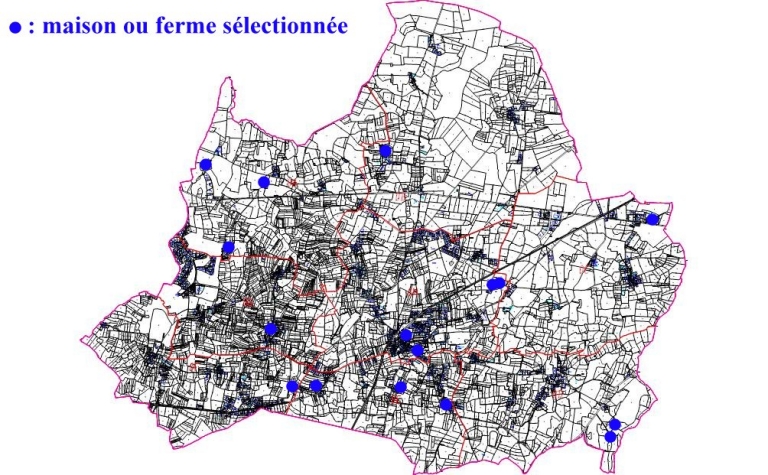

L´enquête sur la commune de Ploemel qui s´est déroulée en 2006 a permis de recenser 141 maisons ou fermes (89 fermes et 46 maisons, dont 22 agglomérées), certaines ayant une double dénomination, comme la maison de prêtre de Kervarquer plus tard associée à une ferme, sur un total de 1155 immeubles au dernier recensement INSEE. Le nombre d´édifices repérés correspond environ à l´évaluation INSEE pour la construction jusqu´à 1950, et à 12% du total du bâti, ce qui est peu et s´explique par l´abondance des constructions nouvelles liées à la proximité de la ville d´Auray et du littoral maritime : depuis 30 ans, le parc immobilier a été augmenté des deux tiers (700), dont près de 300 résidences secondaires.

Le recensement a été systématique, avec prospection de chacun des lieux-dits : les critères de repérage ont été la lisibilité de la structure du logis, ainsi que le maintien des dépendances souvent aujourd´hui obsolètes. C´est-à-dire que les remaniements tels agrandissement d´ouvertures ou changements de couverture n´ont pas été suffisants pour empêcher le repérage : la disparition du chaume et le relèvement fréquent des murs gouttereaux lors du changement de toiture aurait limité le repérage aux maisons ou logis de fermes postérieurs à 1850. Cependant, plus la date de construction est récente, plus les remaniements opérés ont constitué un obstacle au repérage. La limite chronologique du repérage a été fixée aux années 1940, sachant que le deuxième quart du 20e siècle est une période très peu représentée dans la construction rurale, phénomène général aux départements bretons : trois fermes et treize maisons, dont huit au bourg ont été repérées pour cette période.

Sur les 141 maisons ou fermes repérées, douze fermes et quatre maisons, dont deux ou peut-être trois maisons de prêtre, ont été étudiées (soit environ 11 % du corpus), pour leur représentativité, ou leur caractère exceptionnel.

Le territoire de Ploemel possède un paysage relativement plat : de vastes landes occupent le nord de la commune (landes de Rennes), traversées par des routes anciennes rectilignes menant vers Belz et Etel et Locoal-Mendon vers le nord. Ce secteur très peu habité au 19e siècle (et encore aujourd´hui autour de Coët Quintin) contraste avec le sud de la commune où quelques ruisseaux déterminent un léger relief de vallées accentué par quelques hauteurs (‘mané´) (Mane er Bleï au sud de Locmaria, Locmiquel, le bourg). L´hydrographie ne montre aucune rivière importante, les ruisseaux qui parfois forment la frontière communale (ruisseau de Calavret au nord et ouest, de Gouyandeur, de Pont-Le Rui, ruisseau qui descend des landes de Rennes) n´ayant provoqué la construction d´aucun moulin à eau. Le paysage, non remembré a conservé haies et talus, champs enclos, proche de l'état du 19e siècle (fig. 36).

La carte géologique montre la prédominance du granite qui constitue la pierre à bâtir du secteur.

Caractères historiques et datation

Historiquement, sur une superficie totale de 2479 hectares en 1842 (Ogée-Marteville), la commune comptait au 19e siècle 830 ha de terres labourables, 129 ha de prés et pâtures, 51 ha de bois et 1393 ha de landes et terres incultes, soit plus de la moitié de la commune. Cette proportion changera peu jusqu´à la fin du 19e siècle : en 1872, Ploemel compte 719 ha de terres de labour, 203 de prairies, contre 1353 de landes, ainsi que 132 de bois et taillis. En 1874, sur les 720 hectares de terres labourables, seules 156 sont ensemencées en froment contre 340 en seigle. Egalement cultivée, la pomme de terre couvre autant de surface que le froment. L´élevage de vaches laitières, avec production de lait et de beurre, est cependant la principale activité de la commune et explique la présence d´une étable dans chaque ferme : en 1875, on compte 1400 vaches pour seulement 220 cochons, réservé à la consommation locale. On trouve aussi des pommiers à cidre, les prairies avec pommiers (fig. 37) se louant plus cher que les autres, même si la production est destinée à une consommation locale. Cette activité explique le nombre de ‘caves´. Les fermes ont des superficies modestes de 4 à 20 hectares. En 1862, pour une population de 1311 personnes, on compte 258 maisons pour 279 ménages : autant dire que les maisons partagées sont très rares, fait corroboré par l´enquête.

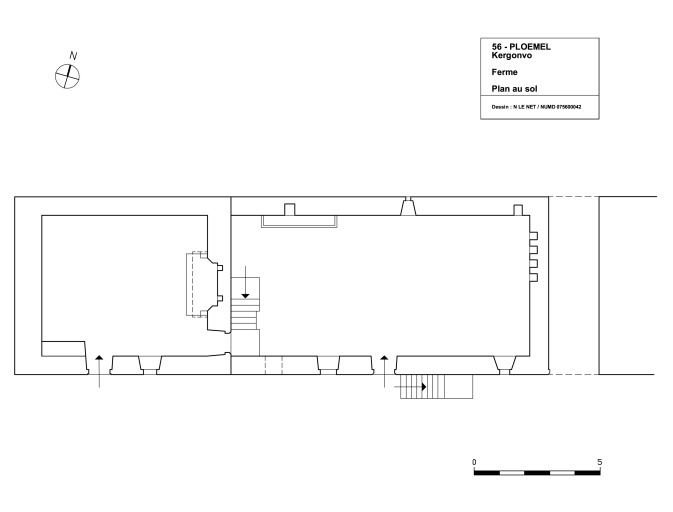

Parmi les 141 maisons ou fermes repérées sur la commune, plus du tiers est antérieur à 1800 en milieu rural (contre à peine plus de 10% au bourg, qui s´est fortement agrandi entre 1850 et 1950 et dont l´habitat s´est entièrement renouvelé au cours du 19e siècle). Ce chiffre est révélateur d´un territoire relativement prospère sous l´Ancien Régime, puisqu´on ne compte pas moins 26 fermes construites entre la deuxième moitié du 16e siècle et la 1ère moitié du 17e siècle soit près du quart du corpus de l´habitat en écart ; cet habitat a cependant été presque systématiquement repris au cours du 19e siècle (changement de toiture, rehaussement des murs, agrandissement des ouvertures). C´est parmi ces fermes ou maisons les plus anciennes qu´ont été établi la majorité des dossiers de sélection. On citera les fermes de Kergonvo et de Kervarquer entre autres.

La construction ralentit dans la seconde moitié du 17e siècle et surtout dans la 1ère moitié du 18e siècle, période de déclin économique dans l´ensemble de la Bretagne : seulement six fermes subsistent de cette époque. Elle reprend dans la 2e moitié du 18e siècle (10 édifices repérés dont deux au bourg, soit 5% du repérage), mais surtout dans la 1ère moitié du 19e siècle avec 22 maisons ou fermes dont 5 au bourg (13 % du corpus). Cependant, ce sont souvent des édifices plus modestes que pendant les périodes anciennes.

La seconde moitié du 19e siècle et la première partie du 20e siècle sont les périodes les plus prolifiques : on recense 66 fermes ou (plus souvent) maisons repérées (38 % du corpus). Les raisons de cet accroissement sont multiples : citons la croissance et sans doute un certain enrichissement de la population, un souci d´hygiène faisant concevoir de nouveaux logis plus aérés. Plus proches de nous, ces bâtiments se sont aussi mieux conservés, quoique leur qualité de construction soit moindre que dans les périodes les plus anciennes, dont seules les meilleurs spécimens sont parvenus jusqu'à nous.

Les dates portées sur les bâtiments sont peu nombreuses, mais pourtant plus fréquentes que les noms de commanditaires ; aussi la mention de "Le Guennec forgeron" portée en 1831 sur un puits dans une ferme de Keroulin (fig. 38) apparaît-elle comme particulièrement intéressante, révélant une activité artisanale en milieu rural, activités dont il est aujourd´hui difficile de déceler les traces.

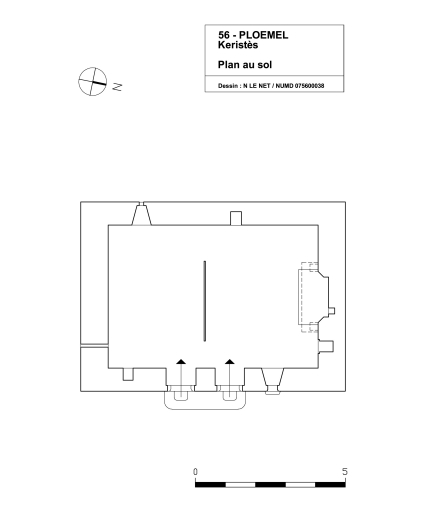

Il faut aussi mentionner les maisons de prêtre, souvent signalées par un calice sculpté, au 16e siècle, à Keristès et à Kervarquer ; liée à cette dernière, un calvaire tout proche porte l´effigie de l´ecclésiastique. Une pierre sculptée d´un calice avec la date de 1560 est insérée dans une maison de Kerbrézel, aujourd´hui dénaturée (fig. 39). L'abbé Le Tallec signale un nombre important de prêtres habitant le territoire rural ; leurs revenus leur permettaient la construction de logis de qualité, souvent encore identifiables : ainsi Georges Le Port à Kergonvo en 1660, auteur probable du logis double, mais aussi Laurent Kerzerho à Kerévin, Pierre Kerzerho à Poul Bleï, Sébastien Le Baron à Kerimel. Egalement signalées la maison de chapelain de la chapelle de Trélusson qui portait la date de 1658 accompagné d'un calice, une maison à Kerbredeva portant la date de 1642 et un calice.

Implantation et composition d´ensemble

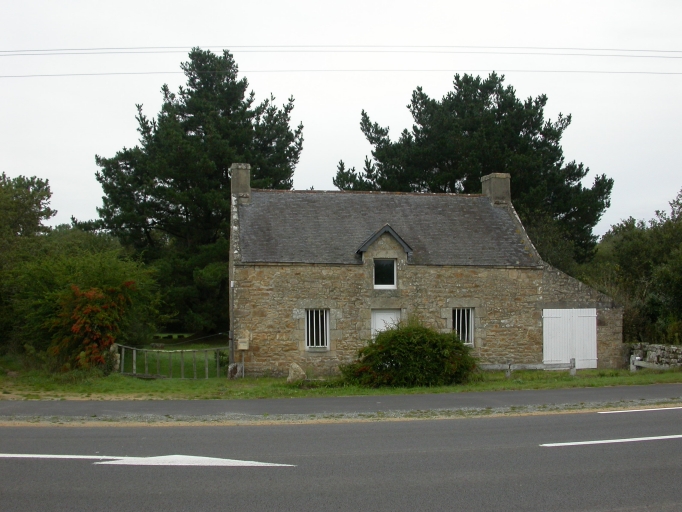

Les maisons sont plutôt agglomérées au bourg : 25 maisons repérées contre 5 fermes, alors que l´on ne compte que 21 maisons repérées en écart (17,5 % du corpus en milieu rural). Rares en milieu rural pendant les périodes anciennes, les maisons investissent les landes dans la seconde moitié du 19e siècle, soit sous forme de villages, entièrement renouvelés par rapport à leur figuration sur le cadastre ancien (Lande de Rennes, Ty château) soit isolées en bord de route (Kerjego, Er Varquez, fig. 13, Pont Len, Toul er Vran). Le village de Kerplat, (dont une seule maison a pu être repérée en raison des remaniements du bâti) est de fondation plus ancienne, puisqu´il s´agissait au Moyen-Age d'un des village de lépreux, faisant profession de cordiers : leur habitat devait être très précaire, puisque aucun vestige n´y semble antérieur au 18e siècle. On remarque cependant quelques maisons anciennes en écart (Locmiquel maison repérée 17e siècle), ou encore la persistance d'alignements de petits logis, vestiges d´organisation ancienne communautaire d´exploitation des terres, à Kermelgan, fig. 40, Kervarquer.

Ici dénommés ‘villages´, les écarts importants, constitués de cinq à six fermes au minimum sont nombreux ; certains écarts sont d´ailleurs plus importants que le bourg au 19e siècle : on pense à Saint-Laurent, Kerbarh, Locmiquel, Locmaria, trois d´entre eux regroupés autour d´une chapelle, existante ou disparue. D´autres sont éclatés en plusieurs noyaux : Saint-Laurent et Saint Cado, Kervernic. L´absence de relief ne permet pas une implantation à l´abri des vents dominants. Tout au plus constate-t-on qu´à Locmiquel, établi sur un lieu haut comme tout les sanctuaires dédiés à Saint-Michel, les fermes occupent l´est et le sud du hameau, en léger contrebas de la butte. A Keristès, dans le sud de la commune, un léger relief permet également une implantation sur le versant sud de la pente. Les fermes isolées sont rares et souvent d´implanation tardive (Ty Boquel) ou révélatrices d´un ancien lieu de manoir (Kerverrec, Saint-Méen, fig. 2). La présence de landes importantes crée des portions de territoire très peu occupées dans le nord de la commune.

Les fermes étant majoritairement orientées au sud, les hameaux se présentent souvent sous la forme d´une succession de barres parallèles (Locmiquel, Trélusson, Kergo, Kergal). Quelques exploitations sont cependant composées en équerre (Kerimel, composition peut-être due à une propriété commune à l´origine, Keraudran), parfois non jointif (Kervarquer). Certaines fermes obéissent pourtant à la contrainte de l´orientation de la route (Keraudran, Palivarch).

Si l´alignement des fonctions sous un même toit prédomine, ce n´est pas la règle générale, car une partie des dépendances sont isolées, en particulier les granges (caves), ainsi que les fournils et fours à pains. On constate par rapport au plan cadastral ancien la disparition de nombreuses petites dépendances. L´alignement qui ne comporte qu´une exploitation (à l´exception notable de l´alignement de Kermelgan, qui regroupe plusieurs petits logis), est rarement homogène : les ajouts se faisant au fur et à mesure des besoins, il peut atteindre des dimensions importantes. La cour est toujours devant le logis. Aujourd'hui d'accès libre, certaines ont pu être en partie closes à l'origine, d'après les traces de fixation de clôture retrouvée à Kergannec (fig. 6), où une pierre percée incluse dans le mur de l'étable recevait une barrière de bois.

Dépendances

Les dépendances n´ont été prises en compte que dans la mesure où la ferme ou la maison dont elles dépendent a été recensée. Elles sont rarement contemporaines du logis.

En dehors des granges, aujourd´hui dénommées ‘caves´ car elles abritent le pressoir, des remises, fournils et des puits, les dépendances ont peu de caractères particuliers. On remarque surtout que la fonction n´est pas systématiquement associée à une forme, et aussi qu´un même bâtiment peut abriter plusieurs fonctions. On nommera ainsi la grange-cave pressoir remise, la cave ou remise avec ty-stahl, le fournil avec logement, la grange (plus vraisemblablement une cave) avec four, l´étable et remise.

Les abris nécessaires pour abriter les animaux sont peu identifiables. Jusqu´au début du 19e siècle, les animaux sont en effet logés sous le même toit que les humains, parfois sans séparation ; chacune des fermes repérées comporte une étable, toujours contiguë du logis, montrant l´importance de l´élevage bovin dans l´économie agricole ancienne. Ses dimensions varient en fonction de l´importance de l´élevage qui reflète la vraie richesse de la ferme.

Pour des raisons probables d´hygiène et de sécurité, le cochon est toujours logé hors du bâtiment principal ; les soues sont adossées en retour sur l´élévation antérieure de la ferme et couvertes en appentis (Toulhouet, ferme repérée, fig. 41, Keraudran, ferme 4) : on en identifie de nombreuses sur les plans cadastraux du 19e siècle, à l´usage d´un ou deux cochons, mais elles ont presque partout disparu. Une soue intégrée au massif de l´escalier extérieur a été repéré à Keroulin, ferme sélectionnée.

Souvent mentionné, le ty er stal (prononcé ici techtal), c´est-à-dire maison ou pièce à feu, est une pièce réservée à la préparation de la nourriture pour les animaux ; elle n´offre pas de formes particulières qui permettrait de l´identifier. Souvent associé à une autre dépendance, quelquefois l´étable, elle en est séparée par un mur de refend. A Kerivilaine, ferme repérée, c´est un bâtiment ajouté à l´extrémité de l´alignement après l´étable. En raison de sa fonction, il comprend toujours une cheminée.

Remarquée dans l´étable de Kergonvo, une série de niches à poules contre le pignon est (voir plan de la ferme), mais aussi dans une ferme tardive, à Ty Boquet, deux niches servant plutôt aux poules qu'aux pigeons, dont l´élevage est cependant attesté à Ploemel au 19e siècle. L´absence d´investigation systématique des étables, leur transformation fait que d´autres cas identiques ont pu nous échapper.

Autre abri à animaux, la niche à chien, intégrée dans le massif de l'escalier extérieur, à Trélusson (fig, 42) à Keristès et à Locmaria où l´ouverture est ornée d´une accolade. La suppression de la plupart des escaliers extérieurs ne permet de connaître si cet emplacement était systématique.

Les granges

Avec une dizaine de granges, dites caves car elles abritent aujourd´hui le pressoir, Ploemel n'est pas la commune du canton qui a conservé le plus de ces dépendances emblématiques du Morbihan, reflet de l´importante production céréalière ; elles sont caractérisées par leur large ouverture en plein cintre en pignon, et par leurs rampants de toiture, découverts et soigneusement appareillés en grosses pierres de taille de granite taillées en sifflet. Plusieurs sont dotées d'un four à pain sur le pignon opposé, association difficilement compatible avec la fonction initiale de grange (Saint-Cado, Saint-Méen). La plus ancienne à Trélusson porte la date de 1778 (fig. 43) ; sa clef d'arc est ornée d'une tête sculptée comme celle de la ‘cave´ de Keraudran. Ces caves avec pressoir confirment l'assertion de l'intendant des Gallois de la Tour qui en 1733 fait état d'une production de pommes à usage cidricole destiné à la population locale.

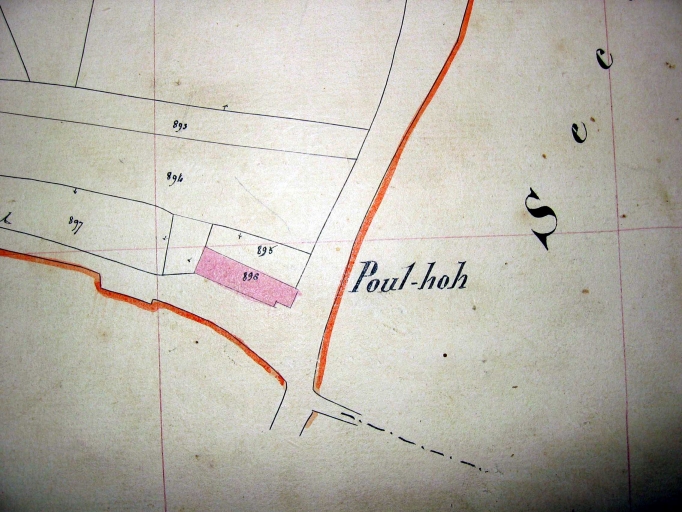

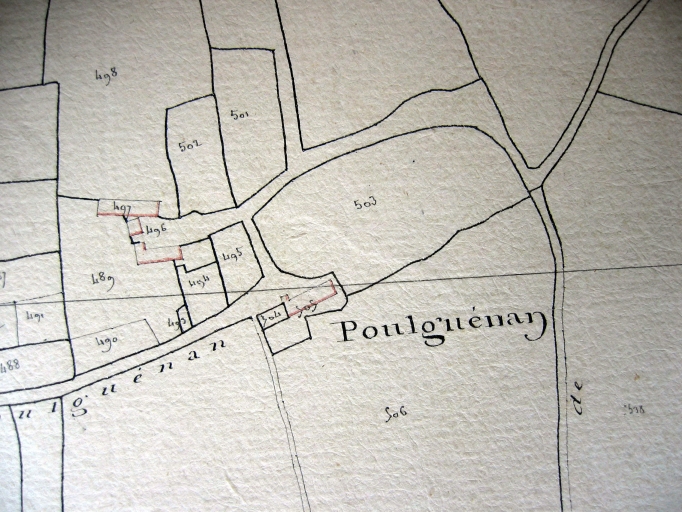

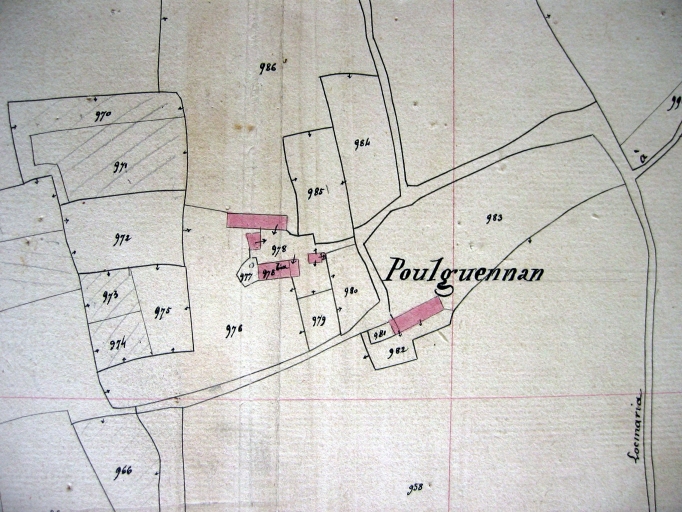

La large ouverture en plein cintre les désignent également comme remise à charrettes, mais d´autres remises coexistent souvent, à porte à linteau de bois (Trélusson, Kergal, où le linteau est protégé par un larmier, fig. 44, Kerbarh). Nommées ‘auvents´, ‘porches´ ou ‘hangars´ dans les aveux du 18e siècle, elles étaient très présentes dans les fermes. Mais ces constructions moins solides que les granges ont rarement été conservées : on ne recense plus aujourd´hui que 7 remises dans les fermes recensées. Rarement, certaines sont ajoutées à l´extrémité de l´alignement de la ferme : la base de l´arc de la porte en plein cintre s´insère alors dans la construction précédente (à Trélusson, ferme sélectionnée, Poulguénan, fig. 27).

Ont été également repérés des bâtiments à usage mixte regroupant une ‘cave´ à ouverture en gouttereau et un local à porte sans fenêtre, peut-être un cellier ou le ty-stahl (voir plus haut : Kergonvo, ferme sélectionnée, Locmiquel, ferme sélectionnée, Kerganec)

Les puits

Une dizaine de puits seulement a été repérée sur la commune, alors que chaque ferme devait en posséder un : le repérage n´en est pas exhaustif, puisque seuls ont été pris en compte ceux dépendant d´une ferme repérée. Les formes en sont variées. Le puits dit morbihannais est peu fréquent : en pierre de taille, circulaire avec large margelle monolithe et superstructure à traverse et montants monolithes, sa traverse est parfois ornée de boules (Kerivilaine, Palivarc´h). Ils remontent au 19e siècle. Le plus ancien, à Keroulin, est daté 1831 et arbore des vases de fleurs, ostensoirs et coeur fleuri sur ses montants, un motif récurrent dans d´autres secteurs du Morbihan, mais rare à Ploemel (fig. 38). On note également quelques puits ‘guérites´, dont une variante spectaculaire et inhabituelle se retrouve dans deux puits de plan carré couverts d´un haut toit pyramidal bombé en pierre de taille (au bourg, fig. 45) ; celui de Locmiquel est daté 1835. Enfin, quelques puits circulaires, simples, sont en moellon au contraire des précédents. Les auges monolithes placées à côté des puits pour abreuver les bestiaux sont parfois encore en place.

Les fournils

Les fours à pain qui figurent systématiquement sur le cadastre ancien, sont, à Ploemel, toujours intégrés à un fournil. Sur la dizaine de fours repérés dépendant de fermes recensées, un seul cas de four isolé à Kerimel, aujourd´hui en ruines, a été repéré. On en compte souvent plusieurs par village, généralement à l´écart des habitations en raison des risques d´incendie ; cependant, ce n´est pas toujours le cas : à Locmaria, un logis du 18e siècle est doté d´un four sur le pignon nord. S´ils sont liés à la grange, ils donnent parfois sur l´aire à battre (Kervarquer, Kerran, fig. 46). Un des plus anciens, de très petites dimensions, en gros moellons irréguliers, semble celui de Locmiquel (fig. 47)

Les aires à battre, liorhs et enclos

Partout des murets en pierres sèches venaient clôre les champs, les cours, les liorhs ou border les chemins qui reliaient les fermes. A proximité de la grange, se trouvait souvent l'aire à battre, séparée de la cour ou du chemin par un mur pour éviter le passage des animaux : le cadastre ancien montre de nombreuses parcelles carrées qui évoquent l´aire à battre. A Kerran, (fig. 46) et Kervarquer, ce dispositif, rarement conservé, est encore en place.

Matériaux et mise en oeuvre

Gros-oeuvre

Élément constitutif du sous-sol, le granite est majoritairement employé en moellon dans la construction rurale, la présence d'un enduit sur le gros-oeuvre ne se manifestant qu'à partir de la seconde moitié du 19e siècle. L'enduit est surtout utilisé au bourg où les constructions augmentent ou sont fortement modifiées dans la 2e moitié du 19e siècle : sur 26 éléments repérés, 18 sont ou étaient enduits. La tendance de la fin du 20e siècle a vu la disparition fréquente de cet enduit, la 'pierre' étant privilégiée, malgré la perte de la perception du contraste voulu à l'origine entre le mur blanchi et les encadrement des baies, corniche et éventuellement soubassement en granite ocre.

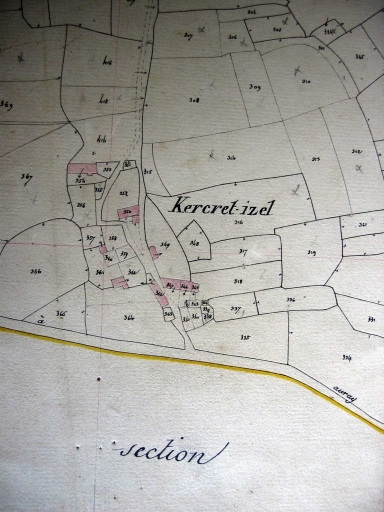

Dans les hameaux, la proportion s'inverse, avec 77 maison en granite pour 26 enduites (dont deux désenduites). Dans les périodes les plus anciennes, le moellon est souvent soigneusement taillé et appareillé (Kercret Ihuel, fin 16e début 17e siècle, Palivarc´h, fig. 48), s'apparentant presque à la pierre de taille. La part de cette dernière est réduite, avec 1 seul cas, la maison de prêtre de Keristès en grand appareil, 1635, (fig. 49).

Les ouvertures sont toujours cernées de granite, à l'exception de quelques maisons au bourg du début du 20e siècle dont les encadrements sont en brique, provenant sans doute par chemin de fer de briquetteries lorientaises ou vannetaises.

Toitures

Le chaume, autrefois largement majoritaire en milieu rural a presque totalement disparu, sauf dans deux cas, à Poul Bleï, fig. 50, et à Kervarquer, petit logis du 18e siècle, où il s'agit de réfection. Il a été remplacé soit par du fibro-ciment (Kerallan, fig. 10) ou de la tôle (Ty Boquet, fig. 19, Kerplat, Kerbarh, Toul er Vran, Kerran, Keristès), soit par de l'ardoise ; matériau initialement provisoire, la tôle offre un grand intérêt, celui de ne pas modifier la charpente et la pente de toiture. Pour l´ardoise au contraire, le changement se signale la plupart du temps par une modification de la pente de toiture entraînant le relèvement des murs gouttereaux (Kercret Ihuel). La présence de pignons découverts est également significative d´une ancienne couverture en chaume (Kerallan, fig. 10) ; cependant certaines toitures dès l´origine en ardoise arborent également des pignons découverts (Saint-Méen, fig.2). A contrario, le relèvement des murs gouttereaux consécutifs au passage du chaume à l´ardoise peut parfois provoquer la suppression des anciens pignons découverts (Kerganec, fig. 6). Les modifications ou plutôt restauration les plus récentes, plus respectueuses des volumes gardent parfois la pente initiale, mais aussi (hélas ?), l'encadrement courbe de la porte haute ou de la lucarne (effet d'ardoise molle : Kervarquer, logis repéré à pièce unique, 18e siècle, Keristès, ferme sélectionnée, fig. 49).

La ferme-modèle de Kervernic, également fromagerie, construite en 1898 conserve sur l´ensemble de ses bâtiments, le seul cas d´origine de couverture en tuile mécanique de la commune (fig. 51), le second dans une maison au bourg (rue du Groez Ven, maison sélectionnée), résultant d´un remplacement du chaume originel.

Structure : plans, coupes et typologie

L'habitat rural se partage en deux catégories :

- l'habitat mixte caractérisé par la cohabitation des fonctions d´habitat et de travail sous le même toit.

- l'habitat à seul usage d'habitation défini par l´absence de cohabitation entre hommes et animaux.

Si la première catégorie domine pour les périodes anciennes (17e, 18e et début 19e siècles), la seconde est mieux représentée aujourd´hui en raison d´une meilleure conservation de l´habitat de la seconde moitié du 19e siècle et du 20e siècle, plus proche de nous.

Les plans recoupent la typologie. Les maisons et fermes sont toutes simples en profondeur. Cependant, un certain nombre de logis de fermes ont un appentis postérieur, à usage de dépendance, parfois une étable, non contemporaine (Toulhouet) créant une surface au sol identique à celle des maisons à plan double.

I. L´habitat mixte

L´habitat mixte désigne les bâtiments dits à fonctions multiples regroupant dans un même volume les fonctions d´habitation et d´exploitation (logis, étable, stockage). Majoritaire aux 17e et 18e siècles, elle perdure jusqu´à la fin du 19e siècle. Cette pratique répandue dans toute l´Europe de l´ouest, là où domine la polyculture-élevage, permet une surveillance rapprochée des bêtes, la richesse de la ferme, et un surcroît de chaleur. Le type le plus simple est dit logis-étable, mais il connaît des variantes selon les dates de construction, les fonctions et la structure du bâtiment. Les modifications intervenues au cours des siècles ont parfois rendu difficile l´attribution à un type, celui-ci évoluant au cours du temps, le logis étant reconstruit et l´étable conservée et adaptée.

Le logis-étable (49 repérés/ 9 sélections)

Largement dominant durant l'Ancien Régime, le type dit logis-étable avec ses nombreuses variantes est très représenté avec un nombre important de sélections : près de la moitié (quatre) des neuf exemples sélectionnés datent de la fin du 16e siècle ou de la première moitié du 17e siècle. Cette structure subsiste cependant avec variante jusqu´à la fin du 19e siècle (Kermodeste).

Ce type est défini par l´association sous un même toit de la salle et de l´étable surmontées d´un grenier. L´accès se fait par une porte unique en façade, souvent décalée selon l´importance donnée à l´étable, reflet de la richesse de la ferme (Trélusson, fig. 52) ; l´accès à la salle se fait d´ailleurs parfois par cette dernière (Kerimel, ferme sélectionnée), la séparation entre les deux espaces étant ici assurée par un refends sur lequel s´appuie la cheminée de la salle. Cette séparation n´est pas toujours présente ou peut consister en une simple cloison. La partie dépendance n´est toutefois pas toujours une étable, un fournil (Keroulin), un cellier, une remise (au bourg) pouvant s´y substituer. Dans les fermes plus importantes, le volume initial s´accompagne d´un cellier (Kercret Ihuel), parfois à haut surcroît accessible par porte haute et escalier extérieur (Trélusson).

L´apparition d´un accès différencié pour l´étable, bien que pouvant être considérée comme une réelle amélioration, apparaît très tôt, sans doute dès la fin du 16e siècle : construite à cette époque, la maison de prêtre de Keristès, bien que de très petites dimensions possède deux portes desservant deux espaces séparés par une cloison en planches, la salle et une dépendance à usage indéterminé (fig. 53). A Kergonvo, ferme sélectionnée, c´est un refends percé d´une porte de communication qui sépare le logis de l´étable, beaucoup plus longue (fig. 54). En façade, la différenciation entre les espaces se voit à la taille de la fenêtre, souvent un jour pour aérer plutôt qu´éclairer l´étable, mais cette disparité s´atténue avec l´apparition de la notion de symétrie au cours du 18e siècle : au 19e siècle, il est parfois difficile de distinguer un logis double d´un logis étable à deux portes (Ty Boquet, fig.19), si ce n´est par l´absence de la souche de cheminée côté étable ; encore rencontre-t-on quelquefois au 19e siècle de fausses souches de cheminée.

Le grenier, situé dans le comble à surcroît, est souvent accessible par une porte haute et un escalier extérieur qui a souvent disparu : en témoignent les nombreuses représentations sur le plan cadastral de 1845. Quelques combles à surcroît sont desservis par des portes hautes jumelées (Kerivin, ferme sélectionnée, fig 55). L´escalier extérieur disparaît au 19e siècle.

A partir de la fin du 17 siècle, l´espace privé s´agrandit avec l´adjonction d´une chambre en prolongement de la salle (Keristès, 17e siècle, Kerimel, chambre non chauffée ajoutée au 19e siècle, séparée de l´étable à chevaux contemporaine par une cloison en planches) : quatre fermes de ce type ont été repérées. Il s´agit en fait de l´apparition du logis à deux pièces symétriques accompagné d´une étable, dont un cas a été repéré au début du 19e siècle et sept dans la 2e moitié du 19e siècle (Locmiquel, ferme sélectionnée, 1844).

II.L'habitat à seul usage d´habitation

Logis et parties agricoles s´individualisent les uns par rapport aux autres. Cette organisation de l´espace entraîne la séparation des fonctions d´habitation et d´exploitation qui ne sont plus réunies sous le même toit.

Les logis en rez-de-chaussée

Le logis à pièce unique (19 repérés)

Il s´agit d´un logis au volume minimal, à pièce unique surmontée ou non d'un petit comble à surcroît à usage de grenier. Le plan est plus ou moins allongé (Locmaria). Présent dès le 17e siècle, le type perdure jusqu'aux 19e et 20e siècles. Il abrite une population modeste de journaliers, petits artisans, ouvriers agricoles, cordiers descendants des cacous (lépreux) (Kerplat, fig. 56). Au cours du 19e siècle, ils s´implantent le long des routes nouvellement ouvertes en particulier dans les secteurs de lande récemment défrichés. (Kerjego, maisons sélectionnées). Parfois associés par deux ou trois (Kervarquer), ces logis à pièces uniques forment à Kermelgan où ils sont au nombre de 7, un véritable alignement (fig. 40), et évoquent un type plus présent dans l´est du Morbihan, subsistance d´une structure médiévale d´exploitation des terres en commun.

Le logis à deux pièces (27 repérés/1 sélection)

A élévation symétrique ou non selon leur ancienneté, le logis à deux pièces qui apparaît à Ploemel au cours du 18e siècle correspond à une différenciation des fonctions d´habitation : salle d´un côté, chambre de l´autre, séparées par un couloir à partir du milieu du 19e siècle. Pourtant, ce concept importé de l´habitat urbain est rarement respecté dans la réalité, la salle continuant à abriter des lits, tandis que la chambre sert de débarras. A Ploemel, l´exemple le plus ancien remonte au 17e siècle, même s´il a été complété d´une travée au 19e siècle : il s´agit d´un unicum car contrairement aux exemples postérieurs, il est doté d´un haut surcroît accessible par une porte haute (Kerran, logis repéré, fig. 57). La plupart datent cependant du 19e siècle, le type perdurant jusqu´au 20e siècle (Pont Len). Le comble à surcroît, lorsqu'il n'est pas aveugle, est percé d´une gerbière au centre (Kercret Izel) et parfois de jours latéraux formant la plupart du temps des travées avec les baies du.rez-de-chaussée (Saint-Cado, Trélusson fermes repérées, 18e et milieu 19e siècles). La gerbière est parfois remplacée par une porte haute en pignon (ferme sélectionnée au bourg, 1838, fig. 58). Ce type n´étant pas particulier au canton, ni même à la région n´a fait l´objet que d´une sélection en raison de sa grande diffusion régionale.

Le logis double (3 repérés, 2 sélections)

Seuls trois exemples ont été repérés, se répartissant entre le 17e siècle (Kergonvo, 1645) et le début du 19e siècle (bourg) : deux pièces en rez-de-chaussée toutes deux chauffées sont desservies par deux portes en façade.

A Kergonvo, la maison sur laquelle est porté un calice est datée 1645 (fig. 59) : la question reste posée quant à la présence de deux pièces avec entrée individuelle de savoir à qui était destinée la seconde pièce (au nord), sachant que la pièce sud avec cheminée monumentale et fenêtre à coussiège sur le pignon sud étant sans doute celle de l´ecclésiastique. Au bourg au 19e siècle, il s´agit sans équivoque d´un logis partagé. Quant au logis en ruines de Saint-Laurent sud, c´est un unicum dont il est cependant difficile de déterminer la partition originelle au rez-de-chaussée ; les deux escaliers extérieurs desservant chacun une porte haute de grenier, seul exemple conservé sur la commune, indiquent un usage partagé de cet espace ; seul l´état de dégradation avancé a empêché la sélection de cette maison (fig. 60).

Les logis à étage

Le logis de plan massé à une pièce par niveau (2 repérés, 1 sélection)

Parmi ces trois maisons se distingue le logis ouest de la ferme sélectionnée de Kervarquer : de plan massé, la maison possède une large tour d´escalier carrée postérieure, presque aussi importante que le volume du logis. Sans certitude, il pourrait s´agir d´une maison de prêtre, comme sa voisine au nord. Dans le 2e cas, à Saint-Laurent, ce logis est ajouté dans le prolongement d'un logis plus ancien.

Le logis de plan allongé à plusieurs pièces par niveau

Sur Ploemel, il se définit essentiellement par le type ternaire dont 32 exemples ont été recensés. Il consiste en un édifice à étage carré, à trois travées et entrée axiale. Cette symétrie de façade se répercute dans le plan : au rez-de-chaussée, deux pièces sont distribuées par le couloir axial qui aboutit à l´escalier desservant l´étage formé de deux à trois pièces. Les premiers exemples de type ternaire datent du 18e siècle, mais la régularité n´est alors pas toujours au rendez-vous (Bourg, maison parcelle 933 4 rue Joseph Le Pévédic, fig. 61 : les trois travées sont encore irrégulières, la structure intérieure n´est pas moderne mais la répartition des baies en façade annonce le type ternaire. Le développement tardif du bourg a créé une grande homogénéité dans les façades en privilégiant cette architecture normalisée et banalisée : sur les 32 maisons repérées appartenant au type ternaire, 17 se trouvent situées au bourg.

Comme le logis à deux pièces symétriques, le type ternaire à grande diffusion régionale et n´offrant pas ici de variantes spécifiques en comparaison avec le type de base n´a pas fait l´objet de sélections.

Trois autres exemples de plan allongé à étage de la 2e moitié du 19e siècle font figure d´unicum sur la commune. Le premier à Kerlivio, maison repérée, consiste en type ternaire à faux étage, un modèle que l´on retrouve fréquemment dans les maisons rurales de la vallée du Scorff : singeant les modes urbaines de l´extérieur, l´étage est en fait un grenier haut non partitionné qui accueille les récoltes. A Kergo, la façade à quatre travées comportent deux portes axiales : s´agit-il d´un logis partagé ? ou d´un logis à fonctions multiples caché derrière une apparaence de logis seul ? La restauration actuelle en résidence secondaire empêche toute réponse à la question. Enfin à Kergonvo, fig. 62, comme à Kerizan l´étage est divisé en une chambre à l´ouest et un espace de stockage à l´est, créant une façade irrégulière.

Enfin, faut-il encore considérer le logis à étage associé à une étable à haut surcroît comme un logis à fonctions multiples, cette fois juxtaposées et superposés ? On notera avec intérêt l´apparition précoce du type à Kerizan (ferme sélectionnée, 17e siècle). Mais la plupart du temps, il s´agit d´un logis du 19e siècle auquel est associé une étable souvent antérieure au logis et rehaussée au niveau de celui-ci (Kervarquer, ferme sélectionnée, fig. 63) ; cette formule est très particulière au canton de Belz (Erdeven, en particulier, Locoal-Mendon), et neuf cas ont été repérés à Ploemel.

Les ouvertures sur élévations antérieures sont placées irrégulièrement dans les maisons les plus anciennes, l´adoption de la régularité n´étant systématique qu´au 19e siècle. La travée est cependant adoptée dès le milieu du 17e siècle à Kerran, mais c'est une exception. Les pignons sont aveugles, ainsi que les façades postérieures, à l'exception de quelques portes hautes en pignon (ferme sélectionnée au bourg, 1838, à Keristès, début 17e siècle, ainsi que l´exception notable de la fenêtre au pignon sud de la maison de prêtre de Kergonvo.

Les escaliers

Dans une architecture ancienne où le comble non habitable prédomine, les escaliers extérieurs droits en pierre étaient le système de distribution privilégié. Ils apparaissent encore aujourd´hui encore comme un élément archétypique de l´architecture rurale morbihannaise, bien que beaucoup de ceux qui sont signalés, nombreux, sur le plan cadastral ancien de 1844, aient aujourd´hui disparu. A Saint-Laurent, la maison p. 329 en ruines montre même deux escaliers divergents desservant deux portes hautes, sans doute un ancien logis double difficilement identifiable.

Un seul escalier en hors-oeuvre a été repéré, dans la maison de prêtre du 17e siècle à Kervarquer.

Aucun escalier n´a été vu dans les maisons à étage du 19e siècle. Comme ceux des autres communes, ils sont sans doute majoritairement en bois, tournants et axiaux.

Aménagements intérieurs.

Les aménagements intérieurs consistent essentiellement en une cheminée, toujours placée en pignon. Pour les périodes anciennes, seul le logis de prêtre de Kervarquer montre deux cheminées superposées. Sa tour d'escalier postérieure montre aussi l´arrachement du conduit des latrines qui saillait sur le mur latéral.

Les placards muraux ne sont pas rares, souvent de simples niches rectangulaires, mais on voit aussi quelques placards à étagères, comme à la ferme sélectionnée de Kerimel, fig. 64. Cette dernière comporte également dans l'étable un placard au ras du sol, peut-être un ancien abreuvoir.

Le décor

Le décor sculpté porté sur les maisons et fermes de Ploemel est presque inexistant. Aussi signalera-t-on avec intérêt les deux crossettes de pignon constituées de dogues assis d´une ferme de Coët Quintin, provenant sans doute de l´ancien manoir proche (fig. 65). A Kerivin, le sommet de la lucarne double s´orne d´une tête humaine, que l´on retrouve plutôt sur les clefs d´arc de grange ou ‘caves´ (Keraudran, Kerbernès, Trélusson). C´est en effet sur les granges que se trouve placé le décor historié : outre les têtes humaines citées, une croix à Kergal au sommet du pignon, un ostensoir à Kermelgan, peut-être à usage propitiatoire. On citera encore une croix de Malte surmontée d´un coeur sur la porte de la ferme sud de Trélusson.

Indice d´une maison de prêtre, le calice apparaît trois fois, à Kervarquer sur la cheminée, à Keristès sur la fenêtre extérieure, ainsi que sur un blason daté 1560 remployé dans une ferme de Kerbrézel.

CONCLUSION

Comme sur la commune voisine de Locoal-Mendon, l´habitat rural démarre véritablement à la fin du 16e siècle et au 17e siècle avec de beaux exemples d´architecture, reflet d´une économie assez prospère pour la province, ce que confirme la construction religieuse sur la commune, avec quatre édifices du 16e siècle, dont la construction est en partie due à la contribution paysanne. Cependant, les fermes restent de taille moyenne. La conservation de ces bâtiments anciens semble en partie liée au régime de la propriété agricole qui n´a pas incité les paysans à reconstruire leur habitat avant la révolution agricole du milieu du 19e siècle. A partir de cette période, on assiste au renouveau de l´architecture rurale, au développement des villages à partir d´un noyau ancien préexistant.

Chargée d'études Inventaire