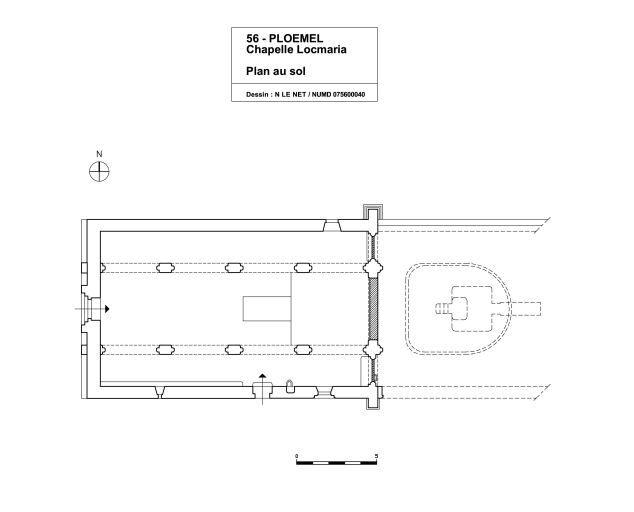

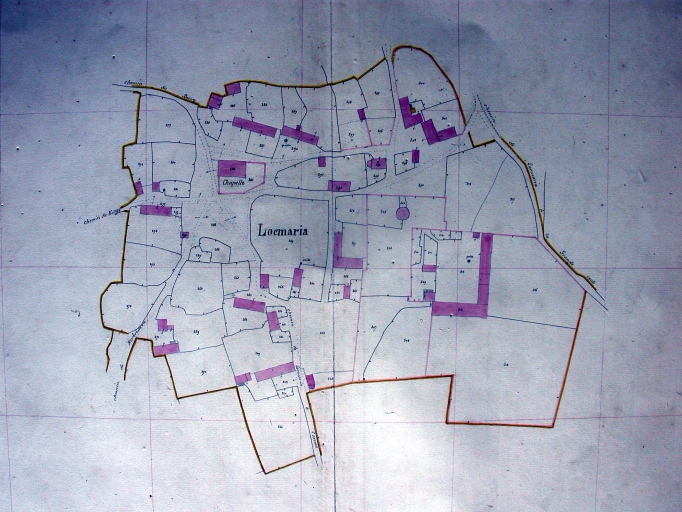

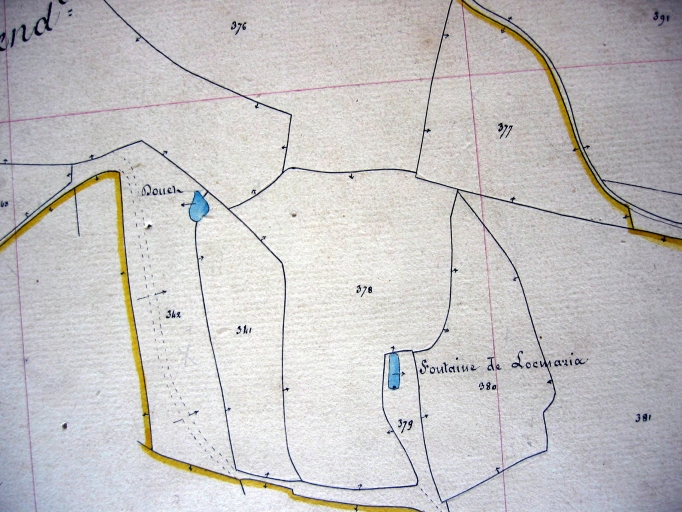

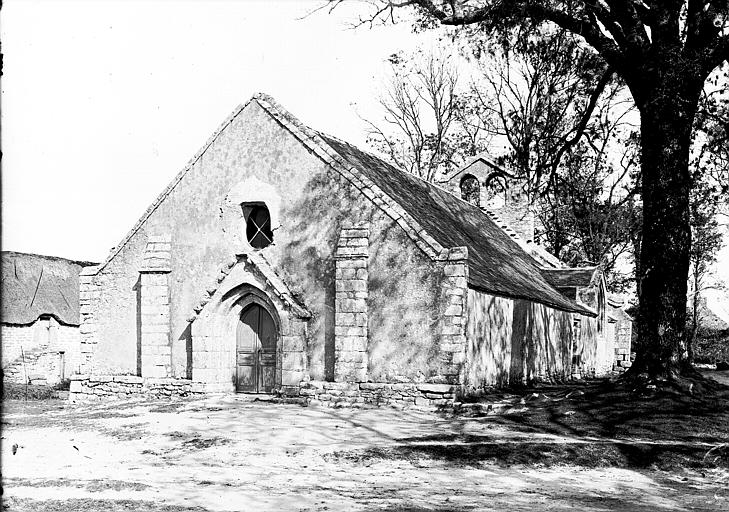

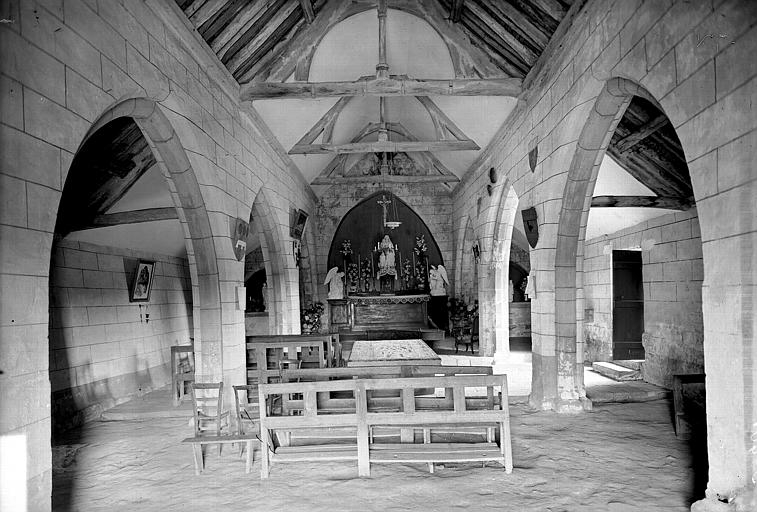

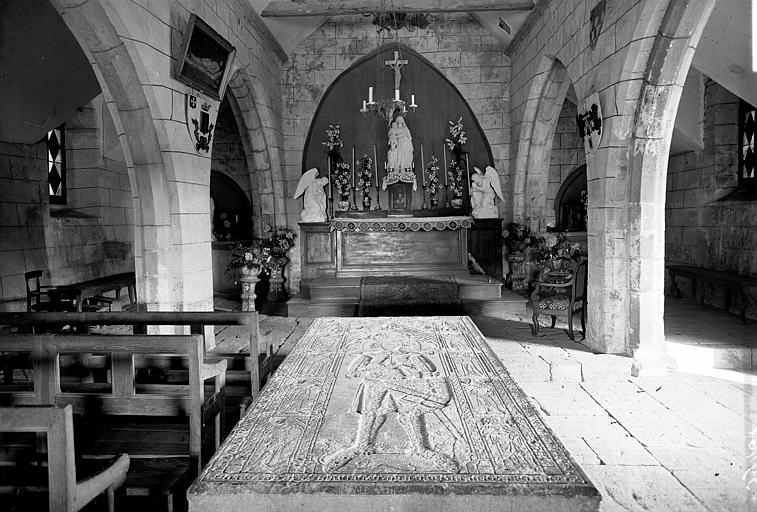

La chapelle Notre-Dame de Locmaria, autrefois Notre-Dame de Miséricorde ou de Pitié passait pour être le siège d'un prieuré en raison de son importante dotation : dans le village une grande maison nommée l'Hôpital avec jardin clos de murs en dépendait. Devenue depuis l'inhumation dans la crypte de Pierre de Broërec en 1340, chapelle domestique du manoir de Locmaria, la chapelle reste un bien privé jusqu'à le Révolution, statut confirmé en 1854. La chapelle est reconstruite, sans doute à l'exception de la crypte, à la fin du 14e siècle ou au tout début du 15e siècle, sans doute à l'initiative de la famille de Broërec. Le choeur est détruit entre 1811 (où il figure sur le plan cadastral) et 1845, en 1827 selon Cayot-Delandre, 1830 selon l'abbé Le Tallec. Seuls subsistent la nef et les bas-côtés. La fenêtre nord a été reprise au 16e siècle, et l'oculus ouest est moderne. L'enclos au sud de la chapelle qui comprenait un cimetière a disparu depuis 1845, le cimetière a disparu en 1875. La fontaine dite Fetan ar Velean, située dans un vallon au nord-est du village (parc an Itron Varia), date peut-être du 17e siècle, .

- inventaire topographique

-

Toscer CatherineToscer CatherineCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Ria d'Etel - Belz

-

Commune

Ploemel

-

Lieu-dit

Locmaria

-

Cadastre

1845

D1 284, 283 ;

2005

D1

125

-

Dénominationschapelle

-

VocablesNotre-Dame de Pitié

-

AppellationsNotre-Dame de Locmaria

-

Parties constituantes non étudiéesfontaine de dévotion

-

Période(s)

- Principale : limite 14e siècle 15e siècle

Aujourd'hui privée de son choeur dont la crypte est encore visible, la chapelle est dotée de trois vaisseaux séparés par des arcs brisés à double rouleau dont la moulure chanfreinée retombe sur le sol sans chapiteau. La nef était séparée du choeur par un arc diaphragme en plein cintre à double rouleau chanfreiné, les bas-côtés du choeur séparés de ceux de la nef par des arcs brisés à double rouleau : ces arcs sont encore visibles sur le mur oriental actuel. La charpente apparente à poinçon chanfreiné à base moulurée et liens courbes se prolonge sur les bas-côtés par une demi-ferme. Le clocher mur qui continuait le mur-diaphragme séparant la nef du choeur se trouve aujourd'hui sur le mur est. La porte ouest à double voussure sous un avant-corps en bâtière à larmier orné de visages et de croix, se rapproche de celle la chapelle du Loc à Saint-Ave. Ce couvrement en bâtière qui reprend la forme des pignons découverts se retrouve au-dessus des fenêtres passantes éclairant l'actuel choeur. Dans le mur du chevet ont été remployés des supports de statues anthropomorphes. La fontaine consiste en un canal monolithe creusé d'une rigole amenant l'eau dans un petit bassin circulaire à bordure moulurée d'un tore.

-

Murs

- granite

- moellon

-

Toitsardoise

-

Étages3 vaisseaux

-

Couvertures

- toit à longs pans

- pignon découvert

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- tête humaine

- croix

-

Précision représentations

Sur le larmier de l'avant-corps du porche sont sculptés visages et croix en léger relief.

-

Statut de la propriétépropriété d'une personne privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsinscrit MH, 1927/11/03

-

Référence MH

Malgré son état fragmentaire, puisque le choeur a disparu, le plus ancien édifice religieux de Ploemel offre le grand intérêt d'avoir conservé ses arcades et ouvertures anciennes et sa charpente d'origine dont le type se différencie totalement de ceux pratiqués plus tard. A l'exception de l'oculus ouest, les ouvertures sont en place : on notera l'intéressant éclairage de la nef obscure par deux fenêtres passantes dans les bas-côtés, celle du sud intacte, sans doute un des premiers exemples en Bretagne d'une formule qui sera banalisée un siècle plus tard. La charpente à poinçon se retrouve dans des édifices contemporains et modestes, comme la chapelle Saint-Jean d'Espileur à Sainte-Marie (Ille et Vilaine).

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

DU HALGOUET, Hervé, Notes archéologiques sur le département du Morbihan. A.D. Morbihan.

Bibliographie

-

CAYOT-DELANDRE. Le Morbihan, son histoire et ses monuments. Album. Vannes, 1842.

p. 512-514 -

DANIGO Joseph. Eglises et chapelles du doyenné de Belz. Bannalec, 1986.

p. 100-104 -

DUHEM, G., Les églises de France. Morbihan, Paris : Impr.-édit. Letouzé et Ané, 1932.

p. 125 -

LE MENE, Joseph-Marie, Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes, Marseille : Laffitte, 1982.

p. 114 -

LE TALLEC, Frédéric. Histoire de la paroisse de Ploemel..

p. 78-88 -

ROSENZWEIG, Louis. Répertoire archéologique du département du Morbihan. Vannes : Imprimerie Impériale, 1863.

col. 24 -

Le patrimoine des communes. Morbihan. Flohic éditions, 2e édition, 2000.

p. 165

Documents figurés

-

Ministère de la Culture. Base Mémoire. Clichés Archives photographiques. Clichés pris vers 1925 par Estève.

Chargée d'études Inventaire

Chargée d'études Inventaire