Au nord de la ville close existait au Moyen Age une porte appelé « porte du Mené » qui donnait accès à ce faubourg. Quelques vestiges de ce passage ancien, condamné en 1358 à l’époque de la guerre de Succession de Bretagne (1341-1365), sont encore visibles dans un jardin privé.

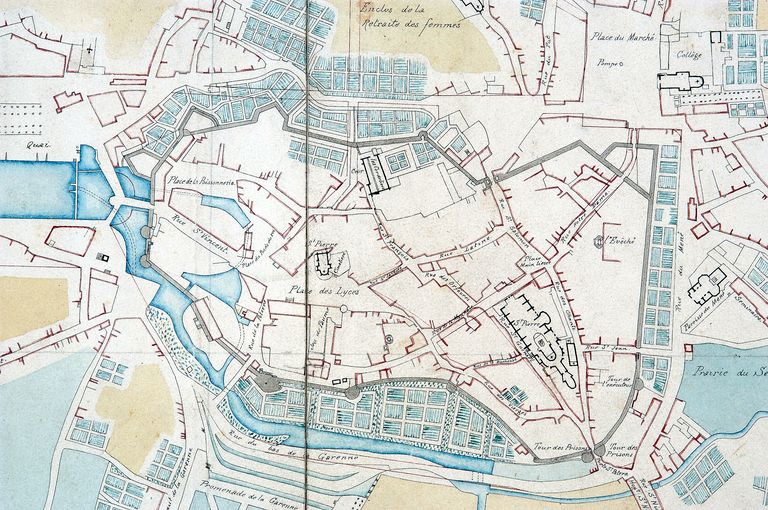

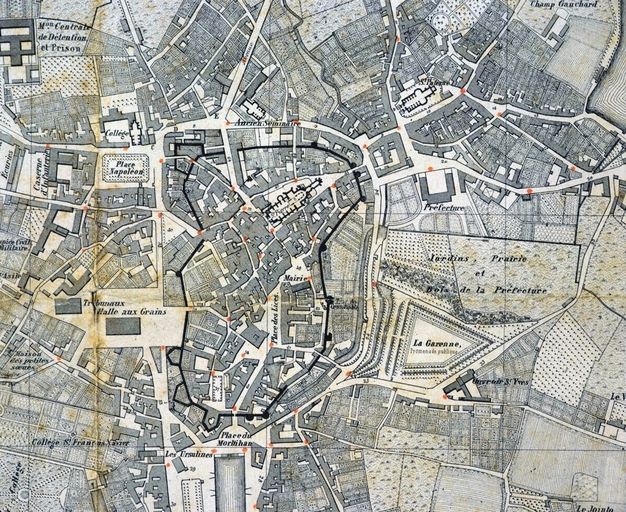

A la fin du 17e siècle, Vannes, enserrée dans l'enceinte médiévale, connaît un essor économique généré notamment par l'activité portuaire et l'accueil du Parlement de Bretagne (1675-1689. Par ailleurs, l’installation d’une dizaine de couvents participe à l’augmentation de la population qui passe de 10000 à plus de 13000 âmes entre 1650 et 1689.

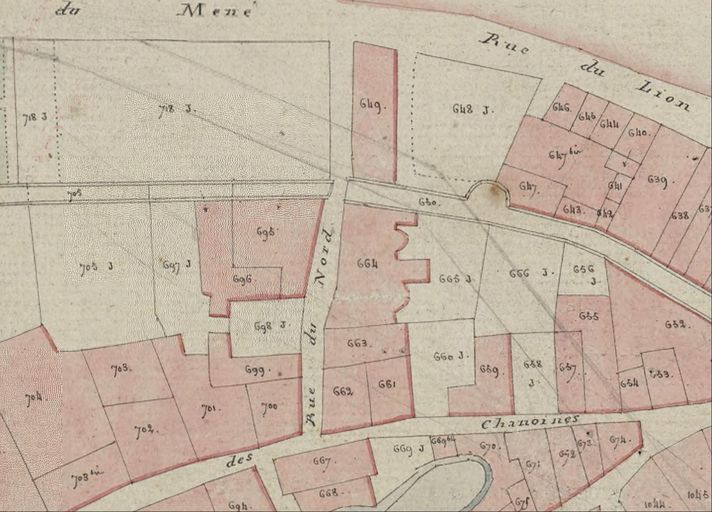

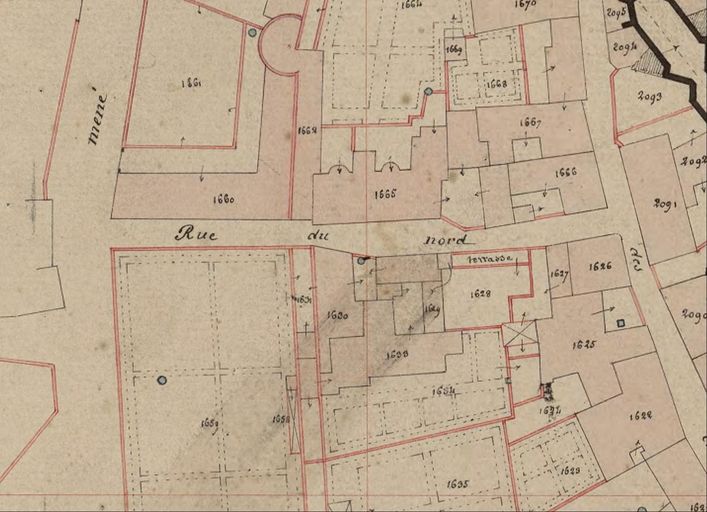

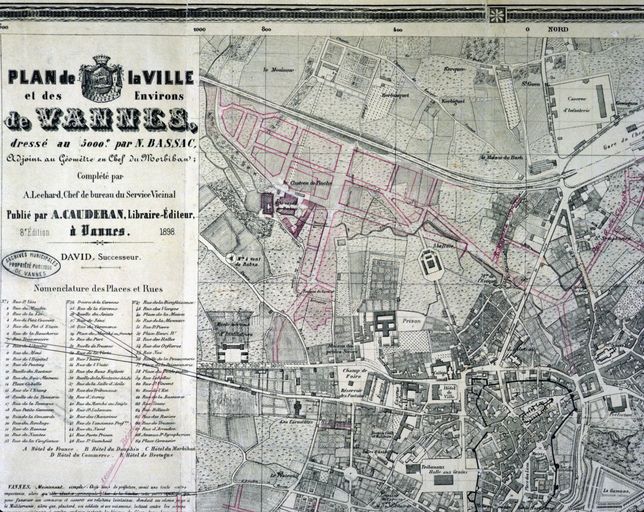

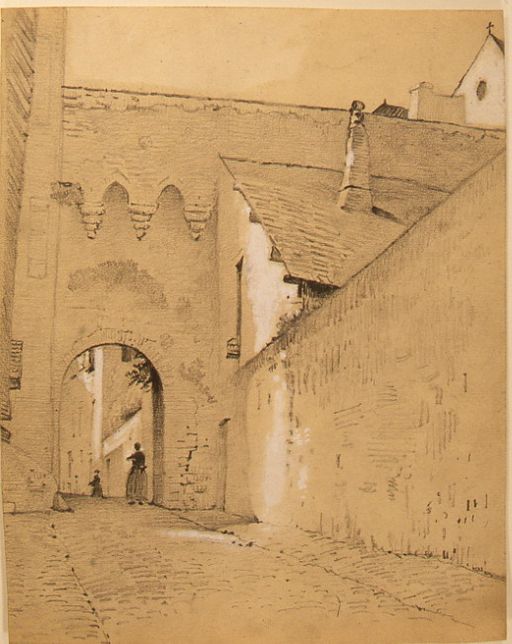

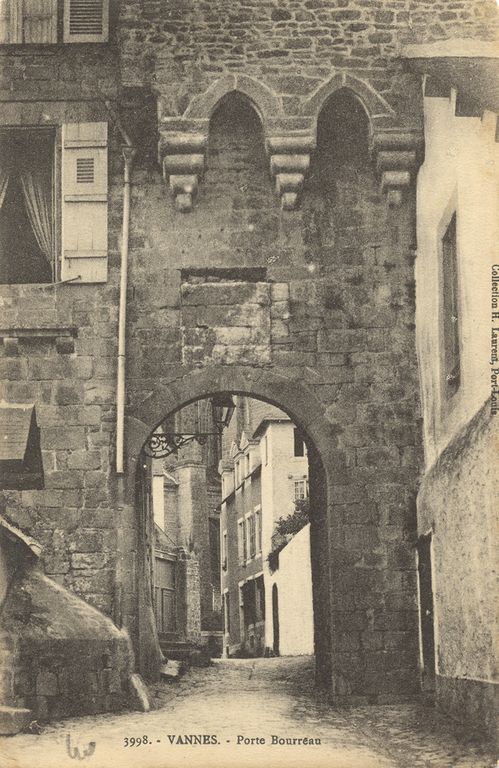

Pour faciliter l’accès des charrois de marchandises en provenance de Rennes et de Nantes dans l’intra-muros et éviter les grands embarras de la porte Prison, il est décidé d'ouvrir deux portes dans l'enceinte, la porte Poterne à l'est et la porte Saint-Jean au nord mais un peu plus bas que l’ancienne porte dite du Mené. Ce nouvel accès est ouvert en 1688 d’après les plans de François Cosnier et de Gilles Michel, architectes vannetais, suivant le principe de portes à grands vantaux en bois. La porte remplace à cet endroit un grand escalier signalé dans le procès-verbal de l'ouvrage établi en 1685. Elle est précédée d’un pont qui enjambe les douves de la muraille.

Son nom « porte Saint-Jean » provient d’une chapelle qui se trouvait en haut de la rue Brizeux attenante à la cathédrale. Le blason surmontant la porte a été posé en 1912 par les Amis de Vannes afin de rappeler le souhait des Etats de Bretagne de placer ici les armoiries de la ville : celle des gouverneurs de Bretagne, de Rennes et de Vannes, réunies autour de celles du Roi.

Récemment dégagé, le rempart offre à cet endroit un exemple complet du système défensif des 14e et 15e siècles. Les mâchicoulis (orifices quadrangulaires) sont situés en encorbellement sur la courtine, selon une forme très répandue en Bretagne. Afin d’éviter la sape de la muraille, le rempart possède une base profilée. Sur cette forme de talus, rebondissent vers l’assaillant les pierres lâchées.

Chargée d'études à l'Inventaire