Jean-Jacques Rioult. 2020

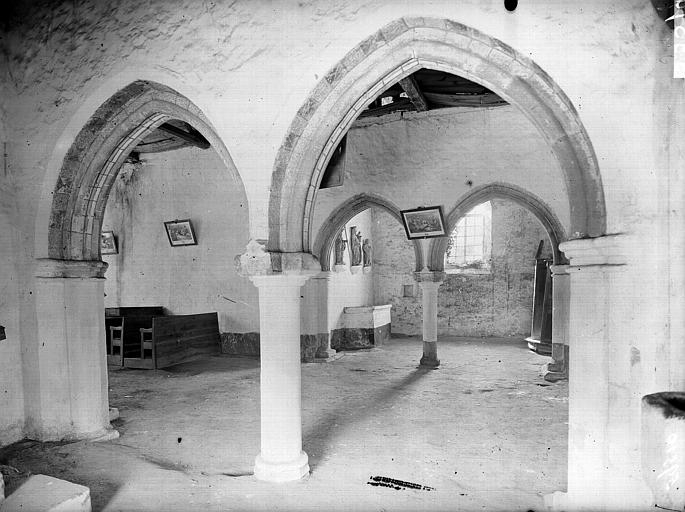

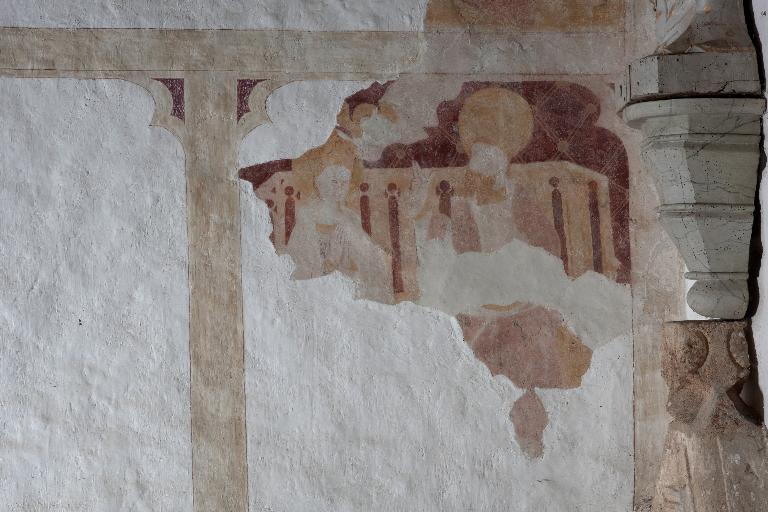

La chapelle de Locmaria-er-Hoët est parmi les édifices religieux gothiques du territoire de la Ria, sans doute l'édifice majeur, en raison de son ancienneté, de la qualité de sa construction et de la découverte des peintures murales et de sa charpente peinte de motifs géométriques. La récente restauration de l'édifice a su remettre en valeur ses remarquables qualités. La mise en œuvre modeste de ses murs cache une structure intéressante et relativement rare : un chœur très long, des bras de transept, que l'on considérera plutôt comme des chapelles seigneuriales, séparées de la nef par une double arcade reposant sur une unique colonnette.

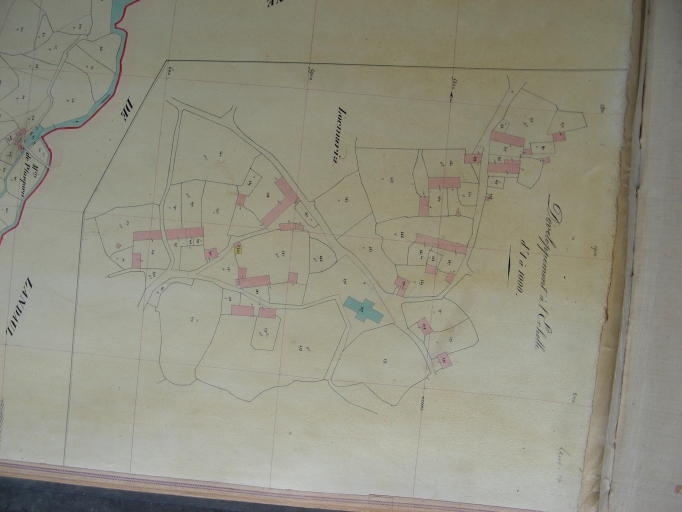

On ignore la date de fondation de l'édifice, mais sa position sur un chemin de pèlerinage fréquenté fut la cause de sa reconstruction grâce aux dons de riches familles locales.

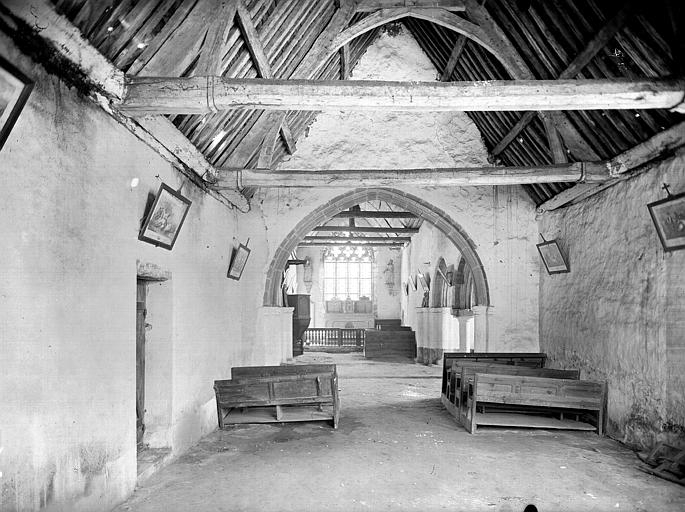

L'édifice adopte un plan en croix latine dont l'unité cache plusieurs campagnes de construction. La partie la plus ancienne concerne le carré du transept dont les arcades à épais tores, chapiteaux à corbeille lisse ou annelés peuvent remonter à la fin du 14e siècle ; le chapiteau orné de visages de l'arcade évoque une filiation avec Langonnet, Ploerdut, Calan. L'enduit préservé des murs cache la reprise entre le carré du transept et le chœur : le projet prévoyait une arcade reposant sur des colonnes encore en place, séparant les deux espaces, mais cette arcade n'a peut-être jamais été réalisée : peut-être ces colonnes étaient-elles le support d'une clôture de chœur ? La reconstruction du chœur par les seigneurs du Val, dont témoignent les blasons sur la crédence du chœur et sur la crossette du pignon est, occasionna également le remplacement de la charpente du carré du transept, les deux espaces couverts d'une unique charpente au 15e siècle. Les liens courbes délimitent comme à la chapelle de Locmaria à Ploemel une forme voûtée qui ne fut jamais garnie d'un lambris : le voligeage jointif posé sur les chevrons, remplacé par du sapin lors d'une restauration récente, jouait le rôle de lambris. La polychromie, restaurée et dont les motifs ne remontent peut-être pas à la mise en œuvre est un des rares exemples conservés en Bretagne (voir également la chapelle Saint-Jean d'Epileur près de Redon), alors qu'elle devait être la règle.

Le mur nord du chœur montre une reprise au niveau du transept et une seconde reprise plus importante correspondant au mur du chevet en pierre de taille, avec contreforts d'angle. Comme dans beaucoup d'édifices gothiques bretons, la grande fenêtre axiale du chœur à chevet plat ornée d'un fenestrage à quadrilobes et lancettes redentées, est le seul éclairage du chœur ; le reste de l'édifice se contente d'une petite fenêtre dans le bras sud dont le remplage a été refait, la nef ayant été percée tardivement d'une modeste baie en plein cintre.

La nef appartient à une troisième campagne, postérieure de peu à celle du chœur : la charpente à entraits chanfreinés aux extrémités baguées, sans poinçon, se rapporte au 16e siècle, comme la porte ouest en plein cintre chanfreinée, rehaussée au 19e siècle. Légèrement plus basse que le carré du transept, la nef s'individualise au niveau du toit par l'émergence de l'arc diaphragme. Il est probable qu'à ce niveau se trouvait un clocher reporté sur le pignon ouest peut-être lors de la campagne de 1638.

Les portes d'accès à l'édifice sont multiples, mais aucune par son décor ou son ampleur n'indique un accès privilégié. Dans la nef, la très modeste porte ouest s’accommode difficilement du rôle d'ouverture principale d'une chapelle de pèlerinage. Pour suppléer à cette lacune, une seconde porte est ouverte dans le mur nord de la nef au 19e siècle ; elle remploie le linteau orné d'une croix curviligne sur hampe provenant d'un précédent édifice. Une porte en arc brisé aujourd'hui bouchée dans le mur ouest du bras sud semble avoir été l'accès privé de la famille de Kerambourg. L'accès le plus large se situe dans le bras nord, ancienne chapelle de la famille du Val : en plein cintre non chanfreinée, elle pourrait avoir fait partie de la campagne de 1638, date portée sur le bras sud ; à cette époque, la famille du Val étant éteinte, on a pu privilégier cet accès ; pour appuyer et identifier ce choix, on associa à la porte une niche en plein cintre contemporaine.

Catherine Toscer. Inventaire topographique. 2009

Chargée d'études à l'Inventaire