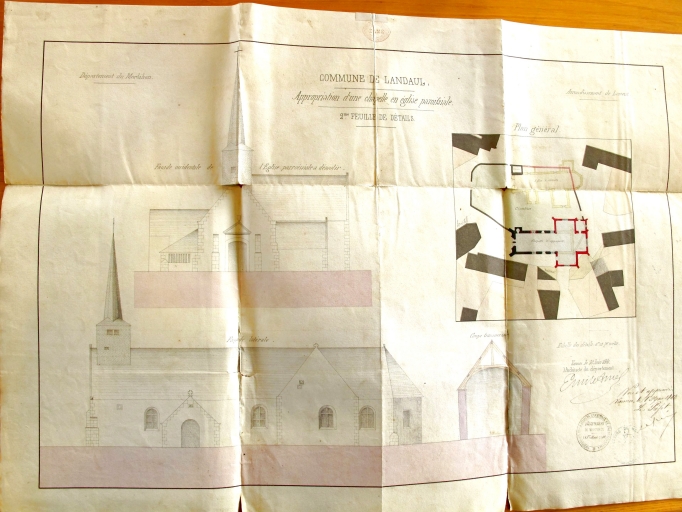

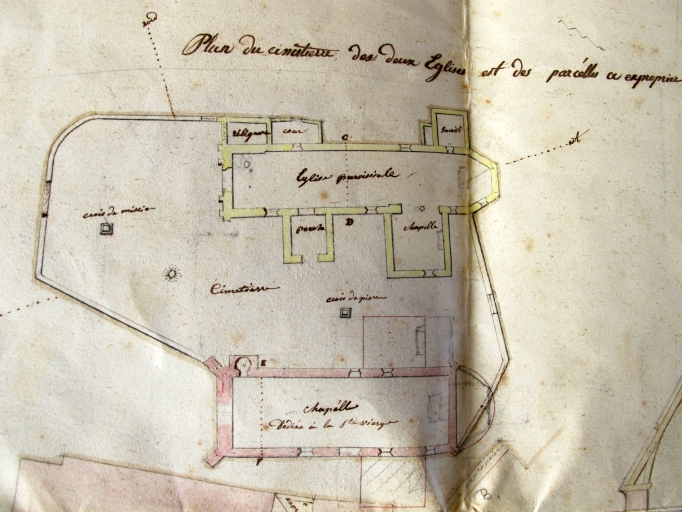

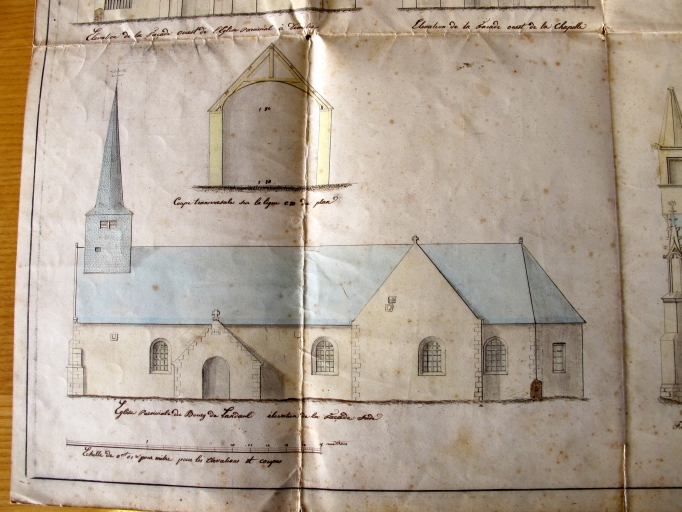

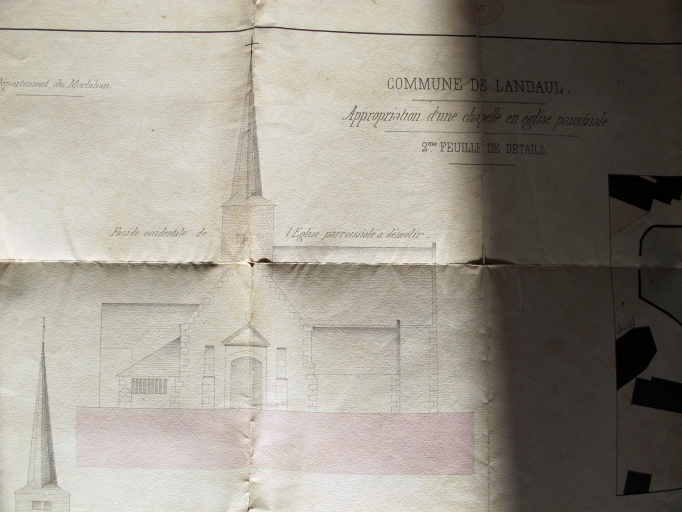

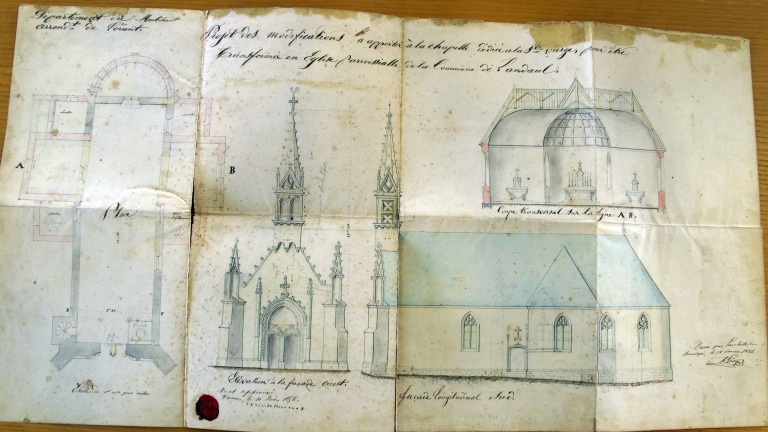

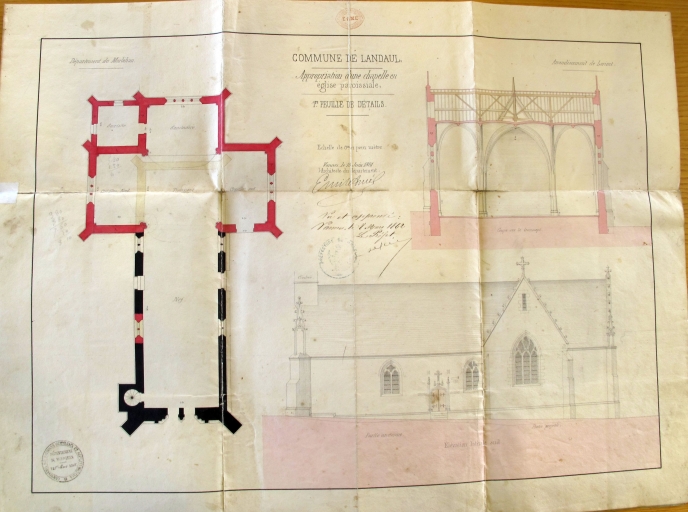

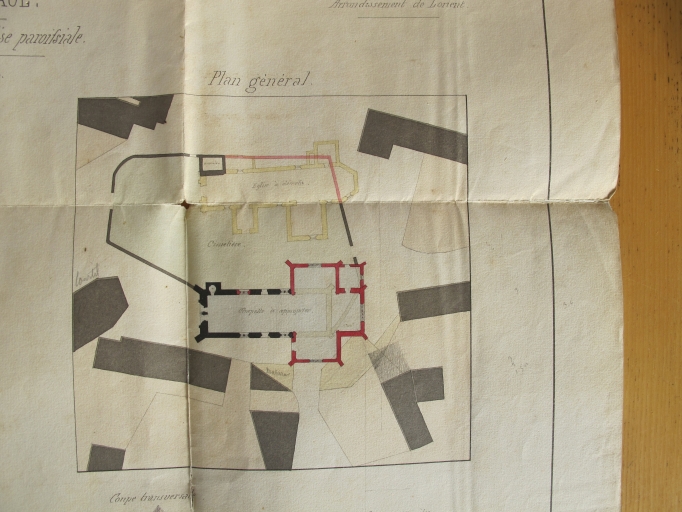

Le plan cadastral de 1840 montre la place du village occupée par deux édifices dans l'enclos du cimetière, au nord l'église, au sud une chapelle. L'église dédiée à Sainte-Marie-Madeleine est connue par le rapport de l'ingénieur Fréminville de 1856 rédigé lors du projet de démolition, les plans établis par l'entrepreneur Léon et l'architecte Amé en 1861 ainsi que la description faite par Rosenzweig en 1861 : il s'agissait d'une église d'origine romane selon la forme d'une des portes sud, en plein cintre à colonnettes à décor d'oves et batons brisés, très fortement remaniée au 17e siècle et à la fin du 18e siècle. Son vaisseau unique se terminait par un chevet à trois pans qui aurait été reconstruit en 1665 et renfermait l'enfeu des seigneurs de Kerambourg (Luco). Elle montre au sud, un porche construit en 1804 selon la date portée et un bras de transept unique (ou chapelle Saint-Yves) séparée de la nef par deux arcades à cintre brisé portés par une courte colonne et des chapiteaux à simples tailloirs que Fréminville date du 14e siècle (à rapprocher de celle de Locmaria à Landévant, de la même époque). Au nord, la sacristie est complétée par l'ossuaire. Les relevés laissent voir de nombreux blasons apposés sur les façades. Au sud, la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours était plus récente : la tradition évoque une fondation par une dame de Kerambourg à la suite d'un voeu. La date portée sur la porte sud qui pourrait être 1493 (Fréminiville lit 1484) correspond au style de l'édifice, homogène. Elle se composait d'un vaisseau unique à chevet plat, cantonné de contreforts d'angle. Plusieurs inscriptions de chaque côté de la porte sud sont aujourd'hui illisibles, de même que le blason porté au-dessus de la porte sud. Sur celui replacé au sommet du chevet se voit des armes en alliance où s'identifient mi-parti les hermines de Bretagne. En 1855, le recteur Le Dantec trouvant l'église vétuste obtint du conseil de fabrique et du conseil municipal l'autorisation de reconstruire l'église en réutilisant les matériaux de l'ancienne église pour l'agrandissement de la chapelle. Un premier plan établi en 1856 par l'entrepreneur Léon est refusé. Le nouveau plan de l'architecte départemental Emile Amé de 1861 qui propose outre la création d'un transept, le déplacement de la façade ouest pour agrandir la nef est également ajourné. Un troisième plan de Amé, adopté, aboutit à l'agrandissement du choeur à partir du transept créé en déplaçant le chevet. Les travaux sont adjugés à l'entrepreneur lorientais Le Touzé et terminés en 1863. De nouveaux travaux de réfection concernant la voute en plâtre et les enduits ont lieu en 1925, signés de l'architecte entrepreneur Durocher. L'édifice montre une partie homogène de la fin du 15e siècle, la nef et sa tour d'escalier associée au nord ; seule la porte ouest a subi une modification, les portes jumelées d'origine ayant été réunies en un seule ouverture par suppression du pilier central et reprise de l'arcade, et ce malgré le souhait exprimé par l'ingénieur de Fréminville qui proposait de garder la forme originelle ; la porte sud est bouchée à une date inconnue. Les bras de transept, une partie des matériaux du choeur, les sacristies nord et sud remontent à la 2e moitié du 19e siècle.

- inventaire topographique

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Ria d'Etel - Pluvigner

-

Commune

Landaul

-

Adresse

place de l' Eglise

-

Cadastre

1840

E2

40

;

2010

ZI

175

-

Dénominationschapelle, église paroissiale

-

VocablesNotre-Dame de Bon Secours, Saint-Théleau

-

Parties constituantes non étudiéescroix monumentale, monument, fontaine

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 15e siècle

- Principale : 3e quart 19e siècle

- Secondaire : 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1493, porte la date

- 1861, daté par source

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par source

- Auteur : entrepreneur attribution par source

- Auteur : entrepreneur attribution par source

L'église en forme de croix de latine se présente aujourd'hui en deux parties bien identifiées par un matériau différent. La nef en pierre de taille est ouverte au sud d'une porte aujourd'hui bouchée dont l'accolade se termine par un blason écartelé tenu par deux anges et se prolonge par un Christ en croix encadré de deux insriptions. Cette porte est encadrée de deux fenêtres en arc brisé à large moulure en cavet. Le portail ouest était d'une type en grand usage dans le pays vannnetais, c'est-à-dire à portes jumelées sous une seule arcade, le tympan occupé par une baie vitrée ; ajourd'hui, les portes jumelées sont réduites à une seule par suppression du pilier média et reprise de l'arcade. La nef est couverte par une fausse vouté en plêtre en berceau brisé qui masque sans doute les sablières et la charpente ancienne. Au nord de la nef, un escalier en vis est logé dans une tour carrée hors-oeuvre également en pierre de taille dont la partie supérieure a été rehaussée en essentage d'ardoise pour accéder au nouveau clocher. Auparavant, l'escalier se prolongeait par la volée droite ménagée sur le rampant nord du pignon ouest, qui permettant l'accès au clocher aujourd'hui disparu. Les bras de transept sont construits en moellon avec contreforts d'angle dont la base est en pierres de taille remployées. A l'intérieur, l'angle est souligné par des colonnes engagées à chapiteau lisse dans le style du 14e siècle. Ces colonnes soutiennent une fausse voûte d'arêtes en plâtre. Le mur du chevet en pierre de taille remploie une partie des pierres de l'ancien chevet de l'église (d'après le rapport de Fréminville), en particulier les rampants dont certaines sculptures fantastiques sont brisées. Les pierres de taille de couleur grise sont modernes. Deux sacristies prennent place dans l'angle entre chœur et transept, l'une carrée, l'autre tringulaire au sud, pour ménager le passage au sud de l'église.

-

Murs

- granite

- essentage

- pierre de taille

- moellon

-

Toitsardoise

-

Plansplan en croix latine

-

Étages1 vaisseau

-

Couvrements

- fausse voûte d'arêtes

- fausse voûte en berceau brisé

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit en pavillon

- pignon découvert

- noue

-

Escaliers

- escalier hors-oeuvre : escalier en vis sans jour en maçonnerie

- escalier hors-oeuvre : escalier droit en maçonnerie

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- ange

- armoiries

- saint Jean

- Vierge

- chimère

- dragon

- buste

-

Précision représentations

Les éléments sculptés abondent sur les parties anciennes de l'édifice : outre ceux de la porte sud (crucifix, blason, la Vierge et saint Jean terminant les pinâcles), se voient des personnages montrant les inscriptions à gauche de la porte sud, au sommet du chevet, un blason portant entre autres meubles illisibles les hermines de Bretagne supporté par deux anges reposant sur une frise sculptée d'un laboureur guidé par un ange (saint Isidore ?) ; sur le rampant, outre les traditionnels choux frisés, un dragon dont la tête a été brisée ; au nord, encadrant la porte, à gauche de la porte un motif décoratif allongé, tandis qu'à l'angle de la tour, un personnage en buste tient un blason illisible. La porte ouest est ornée de feuilles de choux et d'un grand fleuron ; la base du clocher disparu, en encorbellement est supportée par trois corbeaux, l'un sculpté d'un visage.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsinscrit MH, 1925/02/18

-

Référence MH

Malgré les transformations apportées par le changement de destination de la chapelle en église, il subsiste des éléments de grande qualité de l'ancienne chapelle ; la présence des blasons où l'on peut reconnaître en partie les armes de Bretagne montrent que les donateurs appartenaient sans doute à d'éminentes familles de la noblesse : Guy de Laval est présent à Kerambourg jusqu'en 1492, date à laquelle il vend la seigneurie à Jean de Malestroit, époux de Catherine de Rohan. Les Laval se sont fréquemment alliés à la maison de Bretagne ce qui expliquerait la présence des hermines.

- (c) Conseil général du Morbihan

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

A. D. Morbihan, série 3P, cadastres. Landaul. 3P 134. 1837. Plan général d'assemblage de la commune. Plan d'assemblage des sections. Plan cadastraux par feuilles.

Bibliographie

-

DANIGO, Joseph. Eglises et chapelles du doyenné de Port-Louis. S.l., 1984.

p. 145-150 -

ROSENZWEIG, Louis. Répertoire archéologique du département du Morbihan Paris, 1863.

col. 44-45 -

Le patrimoine des communes du Morbihan, collection le patrimoine des communes de France, s.l., Editions Flohic, 2 t., 1996.

p. 824

Périodiques

-

LUCO, abbé. Pouillé historique de l'ancien diocèse de Vannes. Vannes, Galles, 1901.

p. 292

Documents figurés

-

A. D. Morbihan. Série O. Administration communale. 2O/093/793. Landaul. Travaux communaux. 1861. Appropriation d'une chapelle en église paroissiale. Plans, devis, avant-métré. 1922, refection des enduits et de la voute. Par Durocher entrepreneur architecte d'Hennebont. Plan.

-

A. M. Lorient. 22 Fi 1164. 1933. Landaul, église, façade ouest. Photographie, cliché Alphonse Guillot. Fonds Raphael Perrot.

-

A. M. Lorient. 16 Fi 2124. S.d. Landaul, église, façade ouest. Photographie, collection Crolard.

-

A. M. Lorient. 16 Fi 2122. S.d. Landaul, église, portail ouest. Photographie, collection Crolard.

-

A. M. Lorient. 16 Fi 2121. S.d. Landaul, église paroissiale, porte sud bouchée . Photographie, collection Crolard.

-

A. M. Lorient. 16 Fi 1638. S.d. Landaul, calvaire de l'église. Photographie, collection Crolard.

-

Ministère de la Culture. Médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Archives photographiques. Clichés pris en 1921 par l'architecte Estève : élévation ouest : APMH00059482, intérieur : APMH00059483.

Chargée d'études à l'Inventaire

Chargée d'études à l'Inventaire