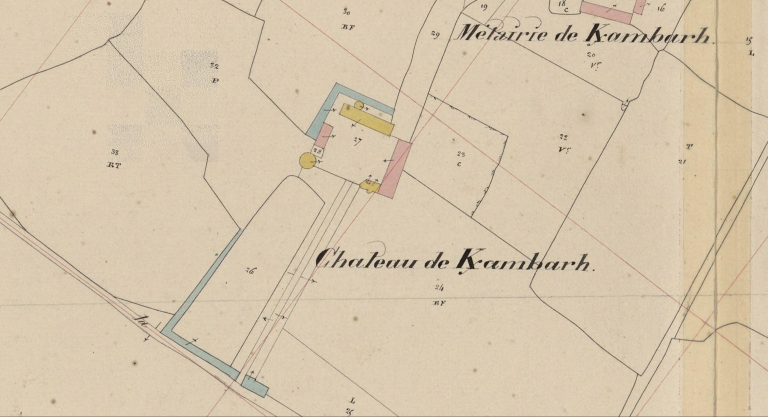

Le manoir est mentionné en 1357 appartenant à Yvonnet de Kerambartz, écuyer. Il passe ensuite à la famille Guillemin au 15e siècle (enquête sur les exempts du fouage en 1448 : "Jean Guillemin se disant noble en son manoir de Kerambarz"). Lors de la réformation de 1536, le manoir appartient à Guyon de Kerambartz : s'agit-il de la famille Guyon ? Par la suite, Kerambartz devient propriété des Chohan, des Gouyon de Vaudurand dans la 2e moitié du 17e siècle, puis par mariage d'une branche des Robien. Un acte de 1747 mentionne un grand corps de logis, écuries, granges, étables entourant la cour où se trouvait un puits. Dans la cour se trouvait également le colombier, une chapelle et le four à pain. Le moulin Guillemin dépendait de Kerambarh, ainsi que deux métairies (la métairie de Kerambarh et Kervadec) et 25 tenues à domaine congéable. En 1783, le grand logis est déclaré en ruines et seul est encore debout un logis construit pour Sébastien de Robien et Louise Gouyon. A la même date, un autre acte décrit "Une vieille maison ruinée sans bois ni couverture anciennement maison principale avec emplacement de chapelle au levant. Un grand corps de logis couvert d'ardoise nommé le pavillon. Ecurie et remise." La famille de Robien était encore en possession de Kerambarh après la première guerre mondiale. Sur le plan cadastral de 1840, les bâtiments du manoir se développent autour d'une cour. Une douve occupe l'angle nord-ouest sur deux côtés. Le logis au nord de la cour, avec tour d'escalier postérieure est en ruines, de même que le colombier à l'angle sud-ouest. Le bâtiment avec tour au sud, à droite de l'accès est aussi en grande partie ruinée. Seuls subsistent le pavillon décrit en 1783 et les bâtiments de communs en vis-àvis occupant les côtés est et ouest. Le pavillon avec grand commun à l'est est le seul encore en place mais il a été enduit et complété d'une échauguette à la fin du 19e siècle, sans doute lors d'un changement de propriété. Les communs isolés à l'est datent de la même époque.

- inventaire topographique

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Ria d'Etel - Pluvigner

-

Commune

Landaul

-

Lieu-dit

Kerambarh

-

Cadastre

1840

C2 27, 28 ;

2000

ZO 73, 65, 64

-

Dénominationsmanoir

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 17e siècle

- Principale : 19e siècle

- Secondaire : 20e siècle

Grand corps de communs avec logis aspecté à l'ouest, occupant le côté est de l'ancienne cour. Il se compose au sud d'une partie dépendance sans étage, en moellon régulier de granite, couvert à croupe à l'extrémité sud. Il est ouvert sur sa façade antérieure d'une porte charretière et d'une porte basse surmontées de deux lucarnes passantes. Le logis en prolongement vers le nord est enduit. A étage carré et étage de comble, il est doté d'une tour oriel à deux niveaux sur l'angle, couverte en poivrière. L'élévation montre une travée unique décalée, complétée d'une porte d'entrée décalée ; une lucarne à fleuron couronne la travée. Deux fenêtres à appui identiques ornent à l'étage les deux façades. Celle de l'élévation antérieure montre les armes en alliance de Louise Gouyon et Sébastien de Robien, constructeur de ce corps de logis à la fin du 17e siècle. L'oriel est ouvert de deux fenêtres en travées. Des souches de cheminée en brique et calcaire sont placées sur le pignon. On retrouve l'usage de la brique dans les ouvertures des communs isolés à l'est du manoir.

-

Murs

- granite

- enduit

- moellon

-

Toitsardoise

-

Étages1 étage carré, comble à surcroît

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit conique

- croupe

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- fleuron

- armoiries

-

Précision représentations

Lucarne à fleuron. Armes des Robien et Gouyon, seigneurs de Kerambarh lors de la construction du nouveau pavillon.

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Conseil général du Morbihan

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

A. D. Morbihan, série 3P, cadastres. Landaul. 3P 134. 1837. Plan général d'assemblage de la commune. Plan d'assemblage des sections. Plan cadastraux par feuilles.

-

A. D. Morbihan. Fonds Galles. 2J43 : Tableau par paroisses des terres nobles du diocèse de Vannes d´après la réformation de 1666.

Bibliographie

-

JAFFRE, François. Landaul Hier et aujourd'hui, des siècles d'histoire. .S.l. n. d.. Multigraphié.

-

LAIGUE, Comte René de. La noblesse bretonne au XIVe et XVe siècles. Réformations et montres. Evêché de Vannes. Rennes : Plihon, 1902. Rééd. 2001.

p. 272-274 -

LE MENÉ, Joseph-Marie. Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes. Vannes, Galles, 1891-1894.

p. 389

Périodiques

-

ROBINO, Pierre. Landévant et Landaul. Société d´Histoire et d´archéologie du pays de Lorient. Bulletin n°37. 2008-2009.

p. 104-105

Chargée d'études à l'Inventaire

Chargée d'études à l'Inventaire