En son état actuel, le manoir ne permet d'émette que des hypothèses de restitution pour la partie est, la partie ouest étant plus intelligible.

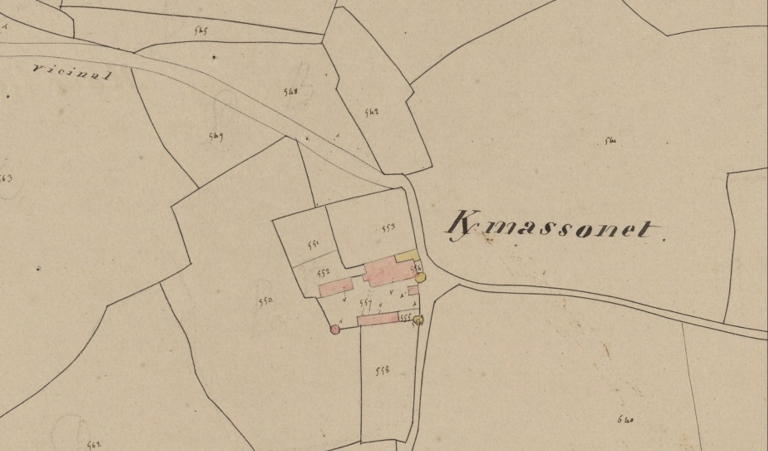

Historiquement, et au vu du plan masse visible sur le plan cadastral de 1837, nous sommes en présence d'un grand manoir, dont la partie est a disparu : l'absence de mention dans les réformations du 15e siècle, date de construction du logis, tout comme sa disparition dans la réformation de 1666, semble indiquer que le lieu porte un autre nom ; il existe d'autre cas de double appellation de certains lieux, tel à Arradon, le manoir de Kervoyer, plus tard nommé Porcé. Propriété de l'importante famille de Lopriac, on peut avancer l'hypothèse qu'il s'agit de la résidence principale aux 15e-16e siècles de cette grande famille présente à Languidic, Nostang, Hennebont, Caudan ; le lieu-dit de Lopriac, très perturbé, ne conserve pas (ou plus) de vestiges de manoir et pourrait avoir été abandonné au profit de Kermassonnet. Avec la famille de Kermadio, dont le manoir, au sud du bourg, remonte également au 15e siècle, la famille de Lopriac est la plus importante de la paroisse, mais, contrairement aux Kermadio qui disparaissent à la fin du 16e siècle, les Lopriac par le jeu des alliances (dont plusieurs avec les Talhouet de Keravéon, grande famille d'Erdeven) et des acquisitions (à la fin du 17e siècle et au début du 18e siècle) accumulent de très nombreuses terres nobles, prennent le titre de baron de Coetmadeuc en 1637, vicomte de Donges et marquis d'Assérac, titres sous lesquels ils sont mentionnés à la fin du 17e et au 18e siècles. Dans l'énumération de leurs terres figure toujours en bonne place le lieu noble de Kermassonnet. Le mariage de l'héritière Félicité de Lopriac avec Louis-Joseph de Kerhoent en 1752, s'il apporte tous les biens Lopriac, dont Kermassonnet, à cette famille, est une union sans postérité. Après la Révolution, les biens furent partagés entre les héritiers et Kermassonnet échut à la famille de Cintré.

Les matrices cadastrales en 1837 déclarent Gabriel Huchet de Cintré propriétaire de la métairie de Kermassonnet, résidant à Versailles. Les parcelles sont ainsi dénommées et décrites :

550, er verger , pâture

551, Kermassonnet , aire

552, Kermassonnet , pature

553, liorh er ty glas , verger

554, Kermassonnet , courtil

555, Kermassonnet , courtil

557, Kermassonnet , maison sol cour masure et cour

558, Liorh er ty plouse, .

La métairie passa en 1841 au général de Vaudrinaye d'Avout, puis en 1897 à son fils Jean-Louis, résidant au château d'Etouilly dans la Somme : il semble que ces familles aient eu un fermier et non un métayer, puisque l'édificier n'est pas mentionné dans les matrices.

Sans doute le fermier rachète-t-il la ferme car en 1911, la ferme appartient à Jean Boulard, qui le transmet en 1924 à son gendre, Jean-Louis Portanguen. Sans doute Jean Boulard est-il le commanditaire du nouveau logis construit sur les dépendances sud du manoir, celui-ci devenant alors une dépendance de la ferme.

Le plan cadastral de 1837 montre l'ensemble du manoir dont ne subsiste aujourd'hui que le logis. Il occupait le nord d'une cour dont l'entrée close à l'est était signalée par deux tours, déjà en ruines en 1837. Une troisième tour marquait l'angle sud-ouest de la cour. Au sud, un long bâtiment de dépendances fermait la cour : celui-ci a été remplacé par le logis de ferme construit au début du 20e siècle. A l'ouest du logis était un autre bâtiment de dépendance, aujourd'hui en ruines. Au nord du logis un grand jardin enclos (le verger).

Le grand logis se compose de deux parties édifiées à peu d'intervalle, à faux plan double en profondeur. La partie est est fragmentaire, mais la description faite par F. Le Tallec vers 1968, alors que le logis est un bâtiment de ferme, mentionne une cheminée monumentale ornée à chaque extrémité, attestant de l'existence de deux salles au rez-de-chaussée. Le Tallec mentionne également des fenêtres bouchées, peut-être en raison de l'impôt sur les ouvertures : elles sont en tout cas réouvertes sur la photo aérienne prise vers 1980, lors de la restauration du bâtiment. La grande percée sur deux niveaux faite lors de cette restauration, n'apparaît pas sur la photo aérienne, mais on constate cependant à cet endroit les désordres dans la maçonnerie encore apparents aujourd'hui, le mur ayant sans doute été en partie remonté à cet endroit.

La partie est du logis est devait donc comporter une grande salle chauffée par une cheminée monumentale, éclairée d'une seule fenêtre dans le mur sud ; la salle était couverte d'un plafond à poutres sur corbelets et solives, dont trois des poutres sont conservées, bien que le plafond ait partiellement disparu et soit remplacé par une dalle de béton dans la chambre subsistant ; dans le mur nord, deux portes jumelées à linteau sur coussinets desservent les deux pièces de l'appentis au rez-de-chaussée : aucune ne semble avoir abrité l'escalier, cependant, on distingue dans la pièce de droite une pierre inclinée en forte saillie qui pourrait identifier la pièce comme une souillarde, la pierre saillante étant un évier. La place de l'escalier demeure inconnue, la pièce gauche de l'appentis ne conservant aucun élément de sa présence possible, à l'exception d'une pierre épaisse saillante au sommet de la séparation des deux pièces, correspondant peut-être au palier à l'étage. En effet, à ce niveau, on trouve l'une des deux autres portes à linteau sur coussinets, relativement éloignées l'une de l'autre, qui distribuaient les deux chambres. Seule la chambre ouest a conservé son intégrité initiale, avec cheminée à linteau oblique sur consoles en quart de rond et piédroits largement chanfreinées, fenêtre à coussièges, plafond à poutres rapprochées. De la chambre est, peut-être plus grande, ne subsiste qu'une grande fenêtre à coussièges, dont la croisée a disparu. Le refend est (actuel pignon), remonté en parpaings dans les années 1980, la sépare du dernier espace est, diminué d'un étage à la même date et totalement repris. L'ensemble des caractéristiques architecturales de la partie est propose une datation du milieu 15e siècle.

La partie ouest offre la même structure, moins développée et mieux conservée. Au rez-de-chaussée, la salle montre une très belle cheminée au pignon est dont les caractéristiques, hotte en pierre de taille à arc de décharge saillant, à côtés obliques, consoles très moulurées, évoquent la fin du 15e siècle. Sur le linteau, l'écu buché ne permet pas de lire les armes qui y figuraient. Les deux ouvertures au sud étaient à l'origine, non pas une porte et une fenêtre (dues à la restauration de 1980), mais deux fenêtres plus petites, comme en témoigne l'ébrasure en arc surbaissé bordée d'un cavet qui subsiste : cette salle (ou chambre) était donc desservie uniquement par la large porte en anse de panier percée dans le refends entre les deux salles. Le plafond (aujourd'hui une dalle de béton) est supporté par des poutres reposant sur une sablière insérée dans le mur. Deux portes desservent l'appentis. L'une en anse de panier communique avec l'escalier en vis en pierre éclairé en demi niveau d'une fenêtre à base talutée. Le mur latéral oblique dégage l'espace réservé aux latrines. La pièce basse ouest de l'appentis communique avec l'extérieur par une porte à linteau sur corbelets, une solution rare voire jamais rencontrée dans les manoirs à faux plan double : s'agit-il d'un aménagement postérieur ? On ne connaît pas la destination de cette pièce non chauffée. A l'étage, on trouve une seule chambre chauffée par une cheminée adossée à piédroits à colonnettes, couverte d'un plafond porté par des poutres rapprochées supportées par une sablière insérée dans le mur. Une porte rectangulaire à linteau de bois chanfreiné dessert la pièce haute de l'appentis, sans doute une garde-robe dans laquelle se trouve l'accès aux latrines ; a l'extérieur, sa fenêtre à appui chanfreiné, garde les traces d'une grille. La porte de l'escalier possède le même linteau de bois, mais chanfreiné côté escalier, c'est-à-dire, comme habituellement, dans le sens de la circulation. Une porte de communication a été percée entre les deux parties au niveau de l'étage le long du mur nord, lors de la construction de la partie est. Là aussi la mouluration de la porte du côté de l'ancien logis montre le sens de circulation de celui-ci vers la nouvelle partie ; elle suggère également la prééminence à l'époque de l'escalier disparu du premier logis, dont on peut imaginer la position à l'emplacement de la partie basse de l'appentis postérieur (en ruine en 1837), à cheval sur le refends séparant les deux pièces de la première construction.

En conclusion, le manoir de Kermassonnet montre un plan initial récurrent dans les manoirs bretons, le manoir à deux pièces à faux plan double en profondeur, tels que rencontré en particulier dans les Côtes d'Armor à Coat-Couraval en Glomel, Toull an Gollet en Plésidy, Fournebello en Plouagat par exemple, mais aussi à Kerihuel en Ploemeur, plus proche. Ce plan initial composé d'une salle et cuisine au rez-de-chaussée, doublé d'arrière-cuisine ou cellier et escalier surmonté de chambres et pièces de service, est augmenté d'un corps en prolongement vers l'ouest, transformant le manoir à deux pièces de plan presque massé en un plan à trois pièces allongé. Malgré la disparition d'importants éléments structurels de la première construction (cheminée, escalier), la qualité de la cheminée, le plan d'ensemble avec tourelles d'entrée, démontre la puissance de la famille de Lopriac, à n'en pas douter commanditaire de ce manoir au milieu du 15e siècle.

Chargée d'études à l'Inventaire