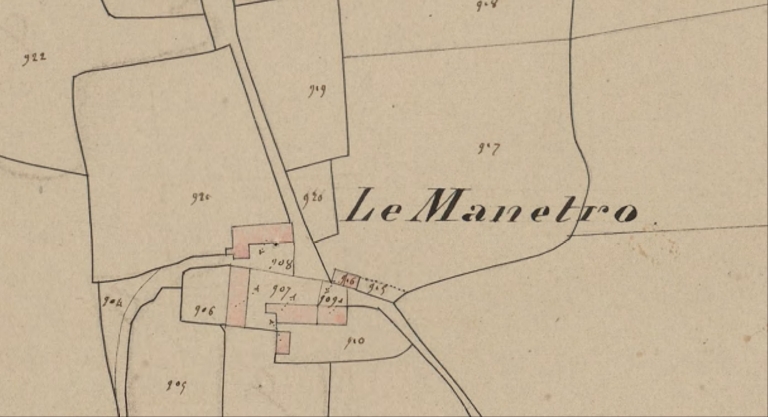

Des trois chemins qui permettaient d'accéder au Manetro en 1837, seul est conservé celui du nord-ouest : or c'était un chemin de desserte secondaire puisqu'il débouche sur la façade postérieure ou le pignon des bâtiments, en moellon peu soigné et aveugles. Le chemin venant du bourg passait au pignon du grand logis et débouchait dans la cour. Quant au chemin sud-est, devenu piéton aujourd'hui, il permettait d'appréhender les constructions de la manière la plus favorable.

L'ensemble des bâtiments présente une construction homogène due au même commanditaire Vincent Hirgair qui a sans doute acquis ces fermes ou métairies pendant les ventes révolutionnaires : cette famille est attestée à Kervignac aux 17e et 18e siècles (dans les actes de l'état-civil de Kervignac, on note le 24 mars 1686, le baptême d'un Pierre Hirgair) et l'un d'eux fut maire de Kervignac en 1862. Vincent Hirgair lui-même est attesté comme conseiller municpal en l'an 11 (ADM 2O94/7). Il s'agit donc d'une riche famille rurale. Il est probable que le Manetro était une métairie dépendant d'un lieu noble, peut-être Kermadio, la seigneurie la plus proche, passée aux familles Beaujouan, puis Talhouet après le 16e siècle : il serait utile de dépouiller les ventes révolutionnaires pour connaître l'origine de propriété du Manetro à la Révolution.

Le plan cadastral de 1837 montre que les deux bâtiments forment deux fermes appartenant alors à deux propriétaires différents : les matrices cadastrales indiquent que la parcelle 908 (bâtiment principal nord) appartient à la veuve et aux enfants de Georges Hirgair, peut-être un fils du constructeur, avec entre autres les parcelles 909 (bâtiment de dépendance, partie est), 916 (nommée grange sur les matrices cadastrales, aujourd'hui détruite) et 913, dont le nom Park Fetan, indique sans doute la présence de la fontaine et peut-être d'un lavoir. En 1847, cette ferme sort de la propriété Hirgair pour passer à Vincent Le Fur, cultivateur à Lalunec en Hennebont, puis à son fils Vincent en 1876.

Le corps de logis ouest, nommé avec ses terres métairie du Manétro appartenait en depuis 1841 à la veuve de Georges Hirgair qui la tenait de la veuve de Vincent Hirgair (le constructeur ?). La métairie comprenait entre autre, la parcelle 907 Mane er Manetro : maison sol, bâtiment et cour, 910 Mane er Manetro : aire, 915 er pourpriec ou jardin er porch : pépinière, et 916, la grange. De 1847 à 1874, cette ferme appartint à Julien Hirgair, puis la propriété advint en 1874 à Vincent Le Fur qui réunit donc les deux fermes comme c'était le cas lors de la construction des bâtiments. Julien Hirgair possédait également la métairie de Saint-Efflam (p. 716, voir le dossier de ce hameau).

Bien que les deux bâtiments soient homogènes dans leur construction, avec en particulier une structure identique, logis à deux pièces suivi d'une étable, on remarquera que le bâtiment nord, le mieux exposé puisqu'orienté au sud, est également plus complet, avec la présence d'une cave accessible par le nord, par une porte extérieure, mais aussi par l'intérieur, par un escalier en pierre situé parallèllement à l'escalier de bois distribuant le double grenier. L'écurie en retour, la niche à chien indiquent également une ferme plus riche : la mention du commanditaire portée uniquement sur cette maison indique sans nul doute qu'il en est aussi l'habitant. Aucune mention ne permet de savoir si la seconde ferme était destinée à un fils ou membre de la famille, ou à un fermier. Au-dessus de l'écurie, le comble couverte en appentis abritait une cache, avec latrines dont l'évacuation est visble sur le pignon ouest : cette évacuation était englobée dans un massif de maçonnerie visible sur le plan de 1837 et qui a disparu : à la Révolution, cette cache a pu servir à un prêtre, vu la date de construction de la ferme.

Un second trait est révélateur d'un phénomène récurrent dans la construction rurale de Kervignac (mais aussi Nostang, Merlevenez, Plouhinec), la réutilisation des matériaux anciens. Mais contrairement à l'habitude où les remplois sont des ouvertures réutilisées pour leur qualité décorative, ici ils sont presque invisibles, les nouvelles portes adoptant la même forme que l'ancienne avec des pierres de taille moins importante. On aboutit donc à un bâtiment moderne dans sa conception et sa façade, mais avec des portes rappelant les modèles anciens.

Enfin, on remarquera la présence de boulins percés dans le mur sud de la soue, cependant peu visibles : copie d'un privilège autrefois seigneurial, adopté par un riche laboureur ?

Chargée d'études à l'Inventaire