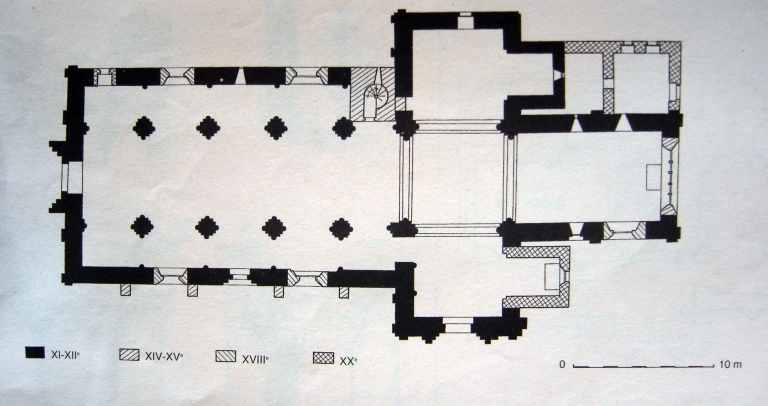

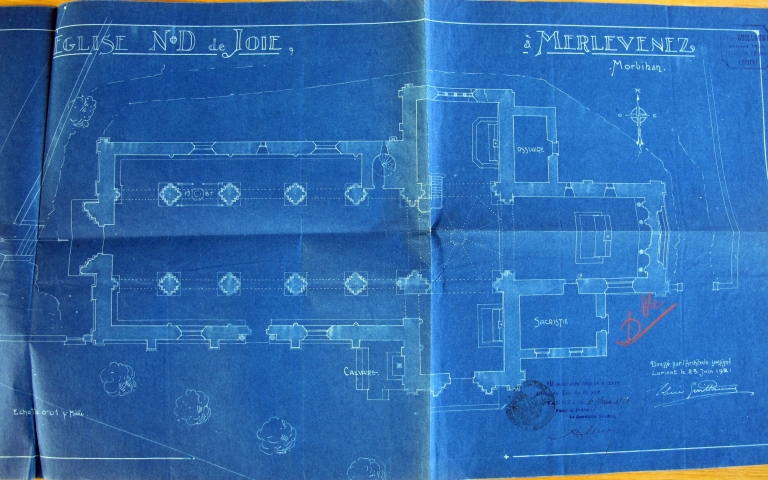

En 1884, l´abbé Luco émettait l´hypothèse, d´une fondation des templiers, reprise par Le Méné en 1901. Même si cette hypothèse paraît impossible au regard de l'architecture de l'édifice, les précisions apportées par Le Méné concernant "les libéralités du seigneur de Kermadio en Kervignac et le concours du duc de Bretagne" pourraient être retenues : en effet, la taille et la qualité de l'édifice n'ont pu exister qu'avec un appui financier important et la présence du duc à Hennebont où il possède de nombreux fiefs est un gage de cet appui. Quant à la seigneurie de Kermadio, c'est une des plus puissantes de la contrée et elle est très proche géographiquement, bien qu'elle ne soit pas dans la même paroisse. D'après Le Méné, après la dissolution de l'ordre, l'église de Merlévénez aurait échue à l'évêque de Vannes qui l'aurait ensuite cédée à la paroisse (ou trêve) de Trévalsur qui y aurait transféré le service divin.

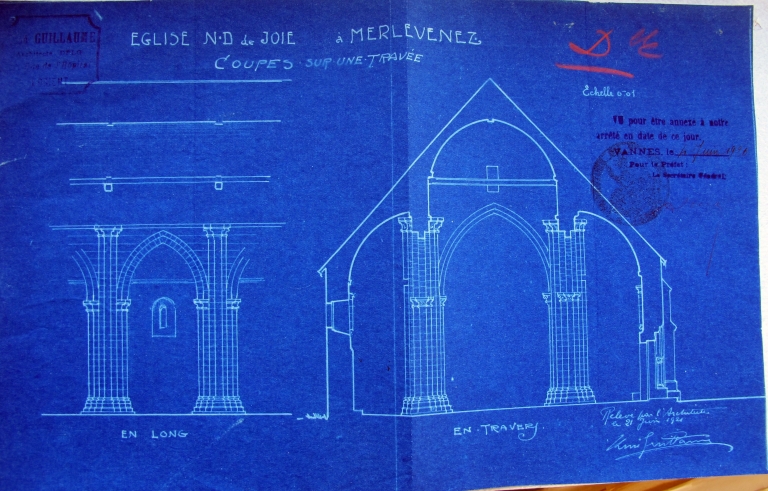

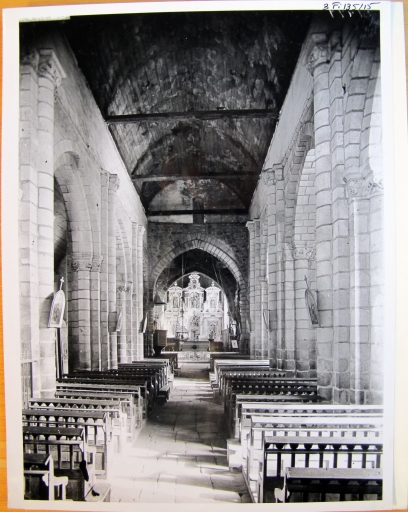

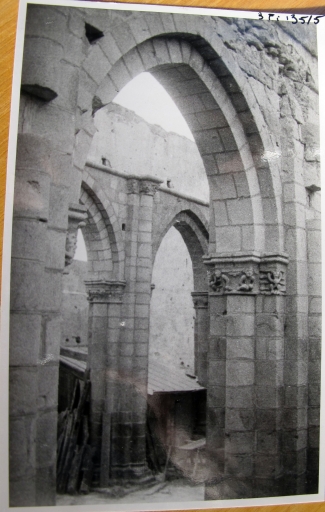

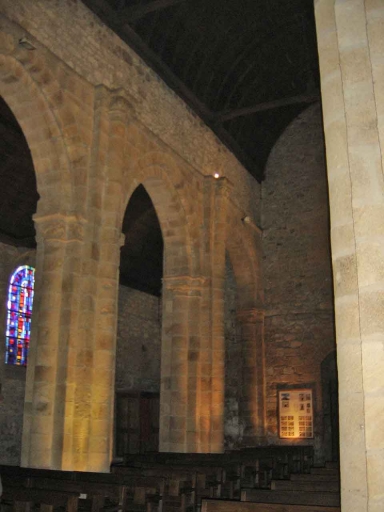

L'église de Merlévenez présente aussi bien dans la nef que dans la croisée du transept des arcs au profil brisé. Ce parti pris dans la construction est à rapprocher de celui que l'on observe dans les églises abbatiales cisterciennes : les moines cisterciens qui s'implantent en Bretagne dès la première moitié du 12e siècle construisent des édifices dont les grandes arcades présentent un profil brisé. La première église connue est celle de Bégard dont l'abbaye est fondée en 1130, aujourd'hui détruite, on conserve des photographies de la nef. De même, l'abbaye du Relec fondée en 1132 conserve sa nef et sa croisée du transept aux arcs brisés à double rouleau. Enfin, l'abbaye de Boquen fondée en 1137 témoigne également de ce choix d'un profil brisé à double rouleau pour les grands arcs de l'édifice.

A Merlévenez les piliers sur lesquels retombent les grandes arcades de la nef diffèrent de ce que l'on observe dans les églises cisterciennes, les supports y sont plus développés, plus recherchés et plus élancés.

Ces grandes arcades brisées très hautes sont à mettre en lien avec l'absence de baies, en effet la particularité de la nef de Merlévenez est d'être totalement aveugle. Seuls les bas-côtés sont pourvus de baies. Le mur sud de la nef est éclairé par deux baies larges et soignées tandis qu'au Nord existaient probablement des baies de type meurtrière (comme celle conservée).

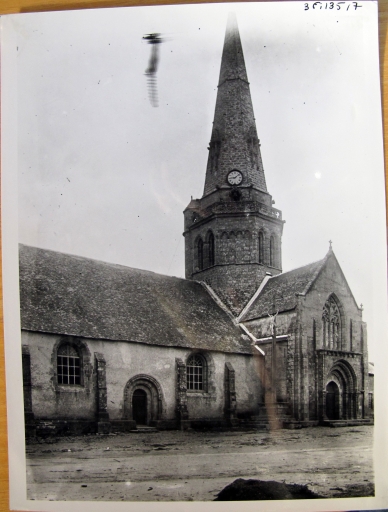

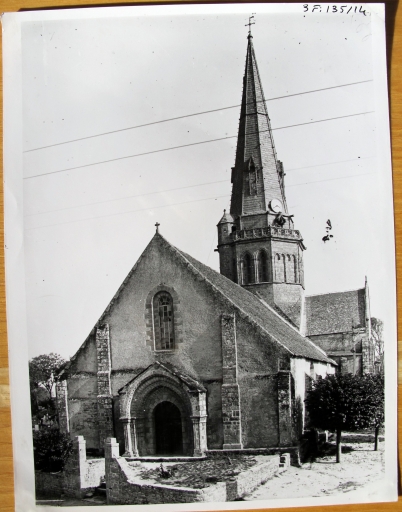

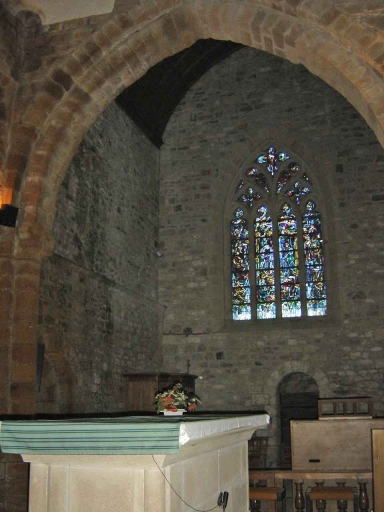

On note d'ailleurs dans les choix architecturaux et ornementaux de cet édifice, une certaine valorisation du côté sud de l'église par rapport à l'élévation nord. Les baies des collatéraux sont plus larges et soignées au Sud, de même l'élévation méridionale est ouverte sur l'extérieur par deux portails : une porte au centre de la nef et un portail monumental contre le pignon du transept. Au Nord, seule une petite porte aux curieuses proportions percée dans le pignon du transept ouvre sur le cimetière. Enfin, le bras de transept sud possède dans son élévation intérieure des arcatures murales retombant sur des colonnes ornées de chapiteaux sculptés contre le mur occidental. Cette recherche d'animation murale n'apparaît pas au Nord. Tous ces éléments permettent de penser que l'accueil des fidèles s'effectuait par le côté sud de l'église, très certainement ouvert sur le bourg.

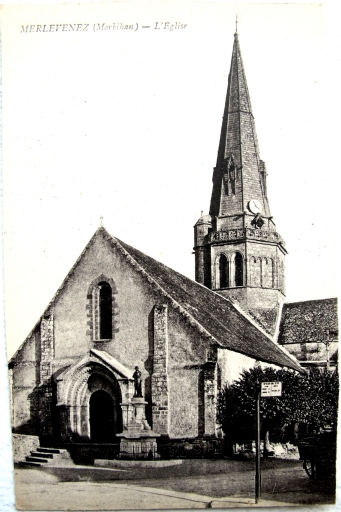

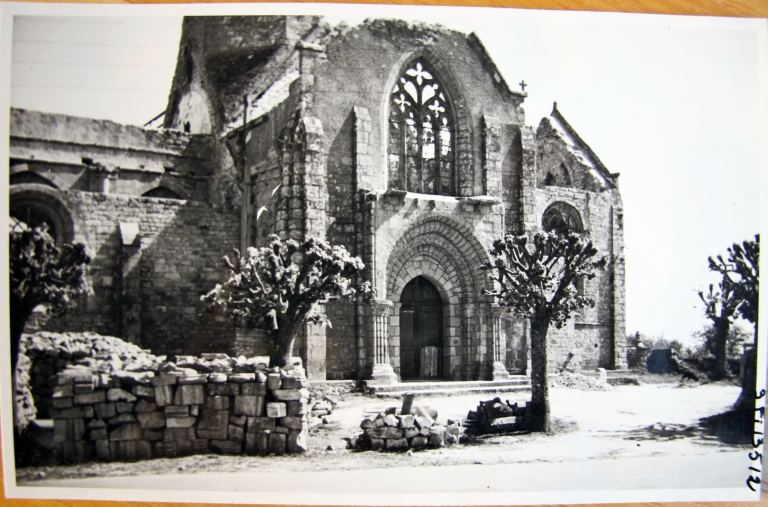

La façade occidentale de l'église est typique des façades romanes que l'on observe en Bretagne, terminée par un pignon amorti en triangle, épaulée par quatre contreforts, deux aux angles et deux à ressauts encadrant un portail central surmonté d'une baie. Elle est très proche de la façade de l'église voisine de Surzur.

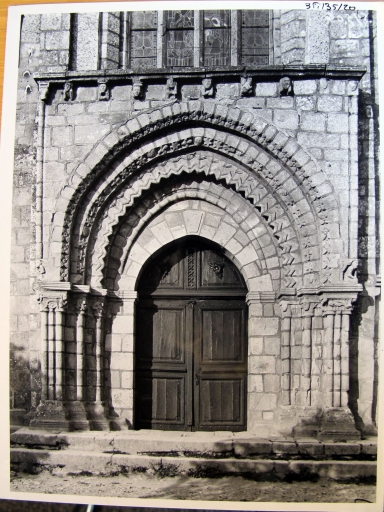

Le portail sud, percé au centre de la façade latérale de la nef est à rapprocher de celui conservé à l'église de Trégon dans Côtes d'Armor. Le portail monumental, ajouté au pignon du transept sud, présente des caractéristiques qui rappellent le portail de l'abbatiale Saint-Magloire à Léhon.