Un habitat de hauteur fortifié au Néolithique : l'éperon barré de la Pointe du Blair.

Au début du Néolithique (vers 5000 av. J-C), le niveau de la mer est entre 10 et 8 mètres inférieur à l'actuel. A cette époque, le bras de mer entre Port-Navalo et Locmariaquer est plus étroit qu'aujourd'hui, les rivières d'Auray et de Vannes ne sont pas aussi larges et les îles sont des collines. L'Île Renaud, les Sept îles, Grand Veïzit, l'île Longue, Gavrinis, l'île de Berder ou encore la pointe du Blair, ne sont pas coupées du continent et apportent du relief à la pointe de terre émergée, longée à l'ouest par la rivière d'Auray et à l'est par la rivière de Vannes.

Culminant à 21 mètres NGF1, la pointe du Blair constitue dans la paysage un éperon naturellement défendu, bordé sur son flanc ouest par la rivière d'Auray.

Pendant la période néolithique (5000 - 2500 av J.C.), des sociétés construisent un ouvrage défensif à l'entrée de la Pointe du Blair, dans sa partie la plus haute 1et la plus étroite, entre l'actuelle anse de Baden et la rivière d'Auray. Cet ouvrage fortifié, qui servait à se protéger des ennemis, était constitué d'un fossé et d'un talus de pierres et de terre. Lors des travaux du lotissement privé en 1967, cet éperon barré, appelé "Mur des Vénétes", a été fortement dégradé. Aujourd'hui, ne subsistent que quelques portions de cet ouvrage défensif, qui se devine dans le paysage par le bombement qu'il crée. Depuis 1970, il est inscrit au Monument Historique .

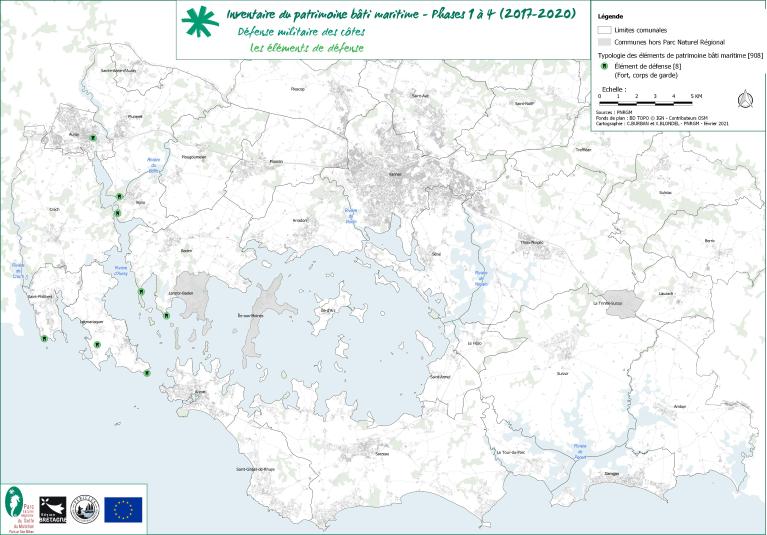

Les fortifications de défense côtière à l'époque moderne : batteries d’artillerie, corps de garde, etc.

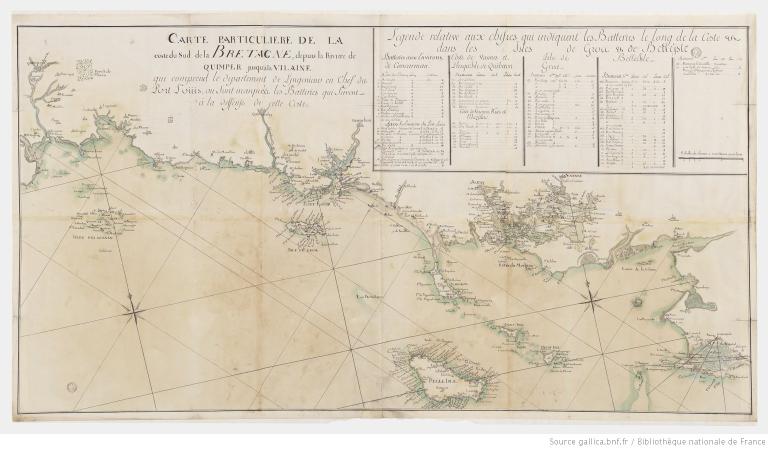

A l’époque moderne, la Bretagne se situe en première ligne pour la défense du royaume de France. Aux XVIIe et XVIIIe siècles notamment, des travaux de défense du littoral sont engagés face à la menace anglaise : “ Dans les guerres de 1756 et 1778, la marine française se trouva presque toujours trop faible pour pouvoir lutter avec avantage contre celle des Anglais, et lui disputer l’empire des mers, on crut devoir multiplier les batteries de côte à un point excessif ”2.

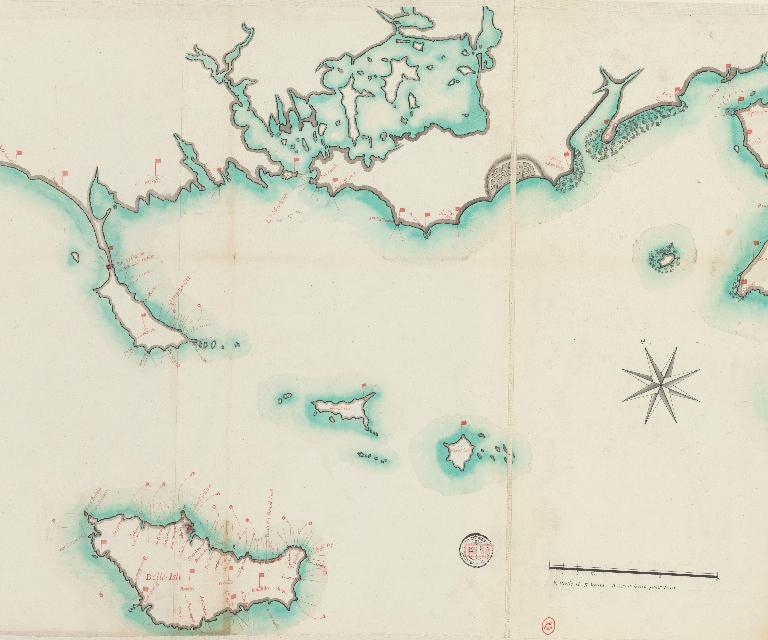

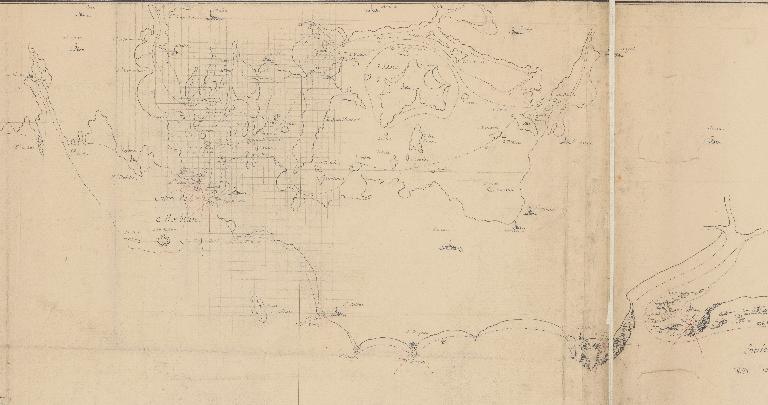

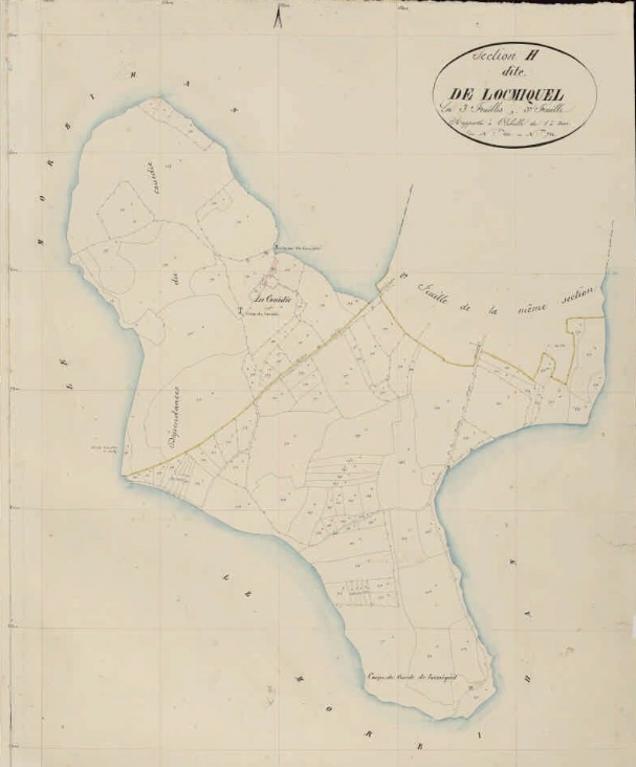

La consultation du cadastre napoléonien a permis d'identifier plusieurs ensembles fortifiés sur le périmètre d'étude : batteries côtières, forts, corps de garde et bâtiments annexes. Ils sont situés sur le littoral atlantique et du Golfe sur les sites suivants : Kerpenhir (Locmariaquer), Kernevest (Saint-Philibert), Kervoyal et Pénerf (Damgan), pointe de Port Navalo, site du Petit-Mont (Arzon), site du Grand-Mont (Saint-Gildas-de-Rhuys) et la Pointe de Locmiquel (Baden). Comme on peut l’observer sur la carte Nantes avec batteries et sémaphores, établie entre 1680-1720, la tour de Pénerf (Damgan) est intégrée à une batterie côtière. Sur le cadastre napoléonien de 1833 on note, à quelques mètres de distance de la tour, la présence d’un petit fort, aujourd'hui disparu.

Ces petits ouvrages ne représentent qu’une partie du système de défense développé sur le littoral sud de la Bretagne. En effet, ils composent un ensemble défensif, plus conséquent, à l’échelle du bassin de navigation situé entre la baie de Quiberon, Belle-île et l'estuaire de la Vilaine.

L'état de conservation de ces ouvrages est inégal. Les ouvrages situés à Pénerf et Kervoyal (Damgan), Kerpenhir (Locmariaquer), à la pointe de Port-Navalo (Arzon), sur les sites du Petit-Mont (Arzon) et du Grand-Mont (Saint-Gildas-de-Rhuys) ont disparu. Du corps de garde situé à la Pointe de Locmiquel à Baden, ne subsistent que trois murs. Ces vestiges font l'objet d'un panneau informatif implanté sur le GR34. A l’emplacement du corps de garde de la pointe de Port- Navalo une maison de villégiature, présentant une architecture de style défensif (mur crénelé), a été construite au début du XXe siècle. Il est fait mention de cet édifice dans l’enquête d’inventaire réalisée en 1992.

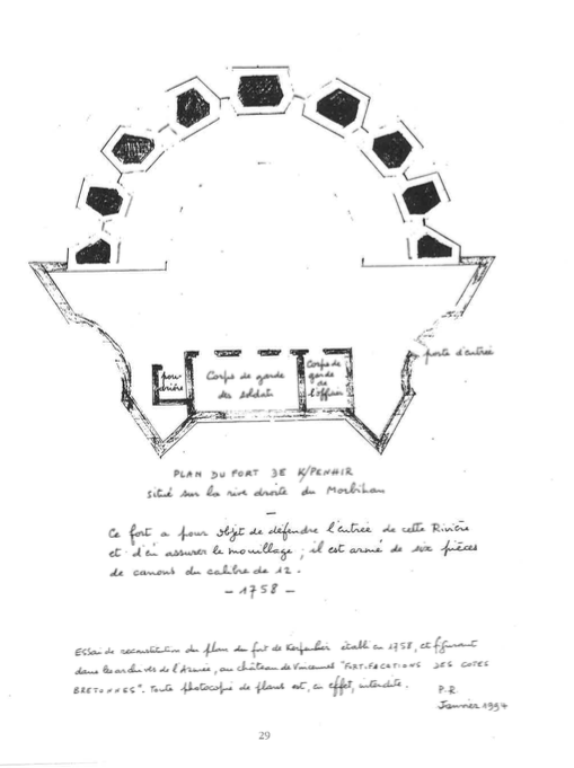

La batterie de Kerpenhir, à Locmariaquer, aurait été construite en 1746 puis transformée en petit fort à partir de 1756. Situé sur la pointe de Kerpenhir, le fort : “ défend la droite du Golfe du Morbihan ”3. Un plan réalisé en 1758, qui figure dans les archives de l’Armée à Vincennes, présente les caractéristiques du fort de Kerpenhir. Il se compose de six pièces de canons de calibre 12, d’un corps de garde pour les soldats, d’un corps de garde pour l’officier ainsi que d’une poudrière. Ce fort a été détruit par les Allemands entre 1940 et 1944. Aujourd’hui, le site est un belvédère sur l’entrée du Golfe.

La présence de batteries d’artillerie étrangères

A l’entrée du Golfe du Morbihan, sur l’île de Méaban, la présence de vestiges d’une batterie temporaire (plateforme et parapet en pierre) a été signalée. L’ensemble est peu visible et recouvert par la végétation. Ce site stratégique aurait été utilisé, durant l’époque moderne, par les puissances espagnoles puis anglaise.

Au XVIIIe siècle, l’espace maritime situé entre le Golfe du Morbihan et Belle-île est alors une zone stratégique où s’installe la marine anglaise. Ce bassin de navigation permet, notamment, de contrôler la route maritime Rochefort-Lorient-Brest et l’accès au Golfe du Morbihan. La batterie d’artillerie de Méaban permettait, à la marine anglaise, de contrôler l’entrée du Golfe du Morbihan grâce à des canons de grande portée.

Au XIXe siècle : évolution des ouvrages de défense côtière

A partir de la seconde moitié du XIXe siècle, on observe, sur l’ensemble du littoral français, une évolution des ouvrages défensifs dans leur mode de construction ainsi que dans les techniques d’artilleries employées. Les petits ouvrages défensifs des périodes précédentes sont abandonnés et des ensembles fortifiés, plus complexes, sont établis sur certains sites.

La construction du fort de Kernevest, dans sa forme actuelle, est décidée en 1860 par décret impérial de Napoléon III. Le fort se situe sur le site d’une ancienne batterie côtière dont on distingue les différents ouvrages sur le cadastre napoléonien de 1830. L’ensemble fortifié est situé sur un point haut, à l’entrée de la rivière de Crac’h et du port de La Trinité-sur-Mer : « il défend la rade et la rivière de Crac’h, très fréquentée par le commerce »4. Aujourd'hui, un édifice dont la fonction n'est pas identifiée, ainsi que les vestiges d’une plateforme de tirs sont, en partie, observables. Ils présentent un état de conservation inégal. En effet, la plateforme est recouverte par la terre accumulée et la végétation.

Le projet de 1860 qui a transformé le site, présente, entre autres, un magasin à poudre, un casernement et un corps de garde de type 1846. Ce dernier est un modèle de corps de garde standardisé qui a été développé au début du XIXe siècle, sous la Monarchie de Juillet. Ce corps de garde de type 1846, modèle n°3, se trouve très fréquemment sur les côtes françaises. L’ensemble est entouré d’un fossé, taillé dans la roche, qui présente deux caponnières55 arrondies, attachées à l’escarpe6, pour la défense du site. L’ensemble, propriété du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, a été restauré et réhabilité à partir de 1996 et accueille aujourd’hui une école de voile.

A Beg Lann, sur la façade atlantique de la commune de Sarzeau, est construit un corps de garde avec batterie datant probablement de la 1ère République. Ce bâtiment, dont subsiste peut-être le corps principal a été vendu en 1833 par le ministère de la Guerre à l'Administration des Douanes. Il sera fortement remanié dans la seconde moitié du XIXIe siècle. Les Douanes mettent en vente cette caserne en 1865 qui sera vendue aux frères de Picpus à la fin du 19e siècle.

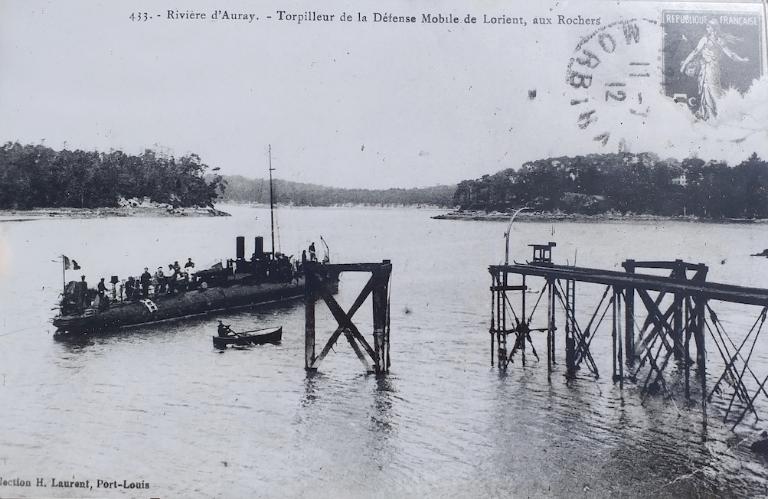

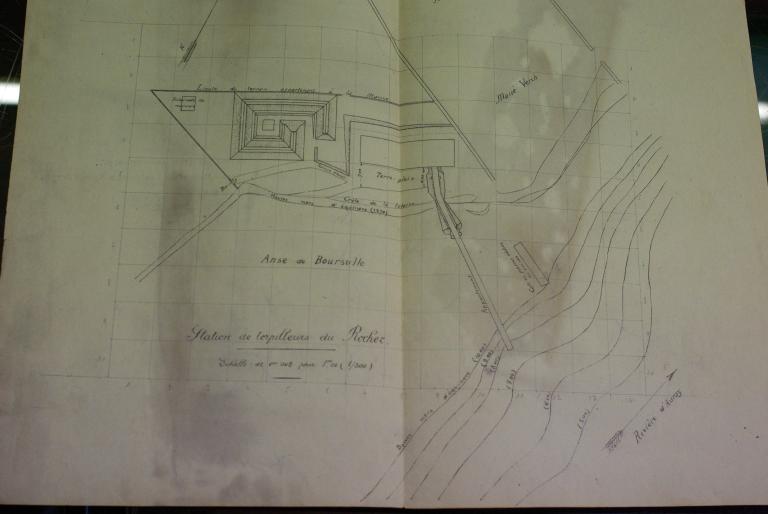

Également au XIXe siècle, au lieu-dit Mané Verh au Bono, est édifié un poste de douane7. A son emplacement ou à partir du bâtiment existant, est construit au début du XXe siècle (1919?) une caserne militaire, dénommée Poste de la station de torpilleur du Rocher8. Cette caserne, qui faisait partie d'un réseau d'avant-postes de la base de Lorient, servait de station d’approvisionnement à des torpilleurs et contre-torpilleurs. Ces derniers remontaient la rivière d'Auray et s'amarraient à un appontement métallique, aujourd'hui détruit, rattaché à un quai maçonné. Dans leur livre, Le Golfe du Morbihan et ses environs, Jean-Yves Le Lan et Michel Briant précisent:"Au début du XXe siècle, les patrouilleurs de la défense mobile de Lorient rentraient parfois dans le Golfe et remontaient la rivière d'Auray. Un coffre était prévu pour leur amarrage et un ponton avec une potence offrait la possibilité de débarquer et d'embarquer des hommes et du matériel"9. Par la suite, cette caserne sera utilisée par les gardes-pêche avant d'être transformée en habitation privée.

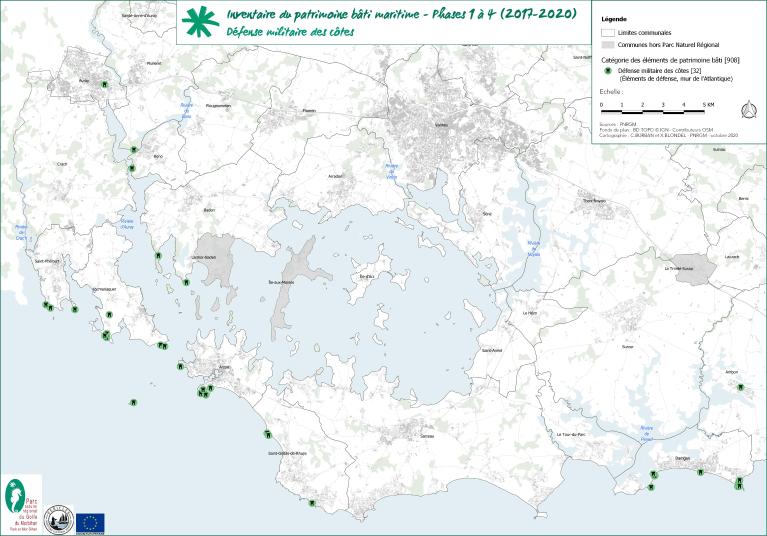

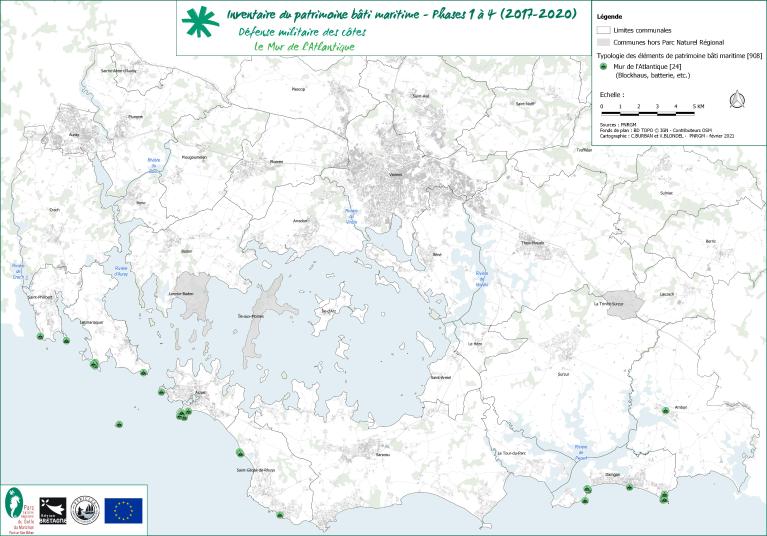

Les ouvrages du Mur de l’Atlantique

Les ouvrages de la Seconde Guerre mondiale représentent la dernière génération de fortifications côtières. Ils ont été réalisés dans le cadre de la construction du Mur de l’Atlantique, à partir de 1940, qui s’étend de la Norvège jusqu’à la frontière espagnole sur plus de 4000 km.

Le littoral sud de la Bretagne présente -tout particulièrement sur les sites stratégiques que sont Lorient, la presqu’île de Quiberon et les territoires insulaires tels que Belle-île, Groix, etc.- une densité d’ouvrages formant un important système de défense.

Sur le territoire d’étude, les ensembles défensifs sont néanmoins relativement légers. Ils ponctuent le littoral atlantique. Pour l’occupant allemand ce secteur n’était pas considéré comme un site de défense prioritaire, à l'échelle du territoire à défendre, compte tenu de la nature du littoral et de la difficulté d’accès par la mer.

Les ouvrages sont construits en béton armé et présentent des volumes et des fonctions différentes (bunker10, tobrouk11, etc.). Chaque ouvrage est standardisé et répond à un rôle précis. Les ouvrages peuvent être isolés ou constituer des points d’appui. Un point d’appui regroupe sur un espace tous les moyens nécessaires à la défense d’un secteur et au fonctionnement du site (ouvrages d’artillerie et de logistique).

Dans le cadre de la présente étude, les ouvrages de la Seconde Guerre mondiale ont été recensés sur le littoral des communes de Saint-Philibert, Locmariaquer, Damgan, Arzon, Sarzeau et Saint-Gildas-de-Rhuys.

Pour défendre l’entrée du Golfe du Morbihan, les pointes de Kerpenhir (Locmariaquer) et de Port-Navalo (Arzon) sont des sites stratégiques. Ainsi, plusieurs bunkers ont été installés sur la pointe et le site de Kerpenhir ; un seul bunker est encore présent aujourd’hui. Une organisation similaire a été installée à Port-Navalo, sur la commune d’Arzon pour une défense totale de l’accès au Golfe. Les bunkers possédaient des embrasures permettant de tirer dans deux directions opposées et ainsi de contrôler l’ensemble du domaine maritime. Pour compléter cette organisation défensive, plusieurs ouvrages (bunker, tobrouk) sont notamment présents sur la plage de Saint-Pierre à Locmariaquer, sur le site du Petit-Mont à Arzon et sur le littoral de Sarzeau (Beg Lann, Landrezac et plage de Penvins) et Saint-Gildas-de-Rhuys.

La commune de Damgan présente de nombreux ouvrages pour le contrôle de l’estuaire de la Vilaine. Plusieurs ensembles défensifs complexes ont été recensés (Saint-Guérin, plage de Damgan) et notamment le point d’appui de Kervoyal. Ce point d’appui présente plusieurs bunkers, tobrouks et des abris pour le personnel. Les ouvrages sont reliés entre eux par un système de tranchées ou de galeries souterraines.

L’état de conservation et la visibilité de ces ouvrages militaires sont très divers. Ils peuvent être très identifiables, comme c’est le cas des bunkers de la plage de Saint-Pierre (Locmariaquer) situés sur le milieu dunaire : un milieu mobile qui fait que les structures sont vulnérables. Ils peuvent aussi avoir été intégrés dans l’urbanisation comme à Saint-Guérin (Damgan), à Sarzeau (Landrézac, Penvins) ou à Ambon. D’autres éléments sont invisibles comme c’est le cas du bunker situé dans le sous-sol d’une habitation privée en abord de la petite plage de Kervoyal, qui présente un très bon état de conservation. Enfin, certains bunkers, tels qu'à Landrézac à Sarzeau, sont envahis par la végétation.

La permanence des sites stratégiques à travers les siècles

La valeur stratégique d’un site est immuable. En effet, l’implantation d’un ouvrage défensif est liée, principalement, à la topographie et à la situation géographique du site.

L’inventaire a permis de mettre en évidence l’importance stratégique de certains sites littoraux, au cours des siècles, pour la défense du territoire. Très souvent, les sites défensifs présentent plusieurs bâtis qui correspondent à des époques différentes. Ainsi, il n’est pas rare d’inventorier un site défensif construit à l’époque moderne, ayant subi des transformations à des époques ultérieures et notamment lors de la Seconde Guerre mondiale.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le site stratégique du fort de Kernevest (Saint-Philibert) a été utilisé par les Allemands. Un bunker, toujours présent aujourd’hui, ainsi que quelques baraquements ont été ajoutés à l’intérieur de l’enceinte. L’ancien site défensif de la pointe de Kerpenhir (Locmariaquer) est également réinvesti par les Allemands pour y installer un bunker. Enfin, le cairn du Petit-Mont (Arzon) est un exemple remarquable pour illustrer notre propos. Lors du conflit de 1939-1945, le site a été choisi pour abriter un bunker (abri à personnel) en son sein, détruisant une partie des trois structures néolithiques. Cet exemple illustre très bien la stratégie de camouflage des ouvrages de défense, dans l'environnement, imposée par l’organisation Todt.

Notes de bas de page :

1. Système altimétrique en France : Nivellement Général de la France, dont l'altitude de référence zéro est déterminée par le marégraphe de Marseille.

2. Mémoire sur la défense et l’armement des côtes, avec plans et instructions, approuvés par Napoléon, concernant les batteries de cotes et suivi d’une notice sur les tours maximiliennes accompagnée de dessins, J. Corréard (Paris),1857, p.3, Bibliothèque Nationale de France, département Littérature et art, V-4646.

3. Ibid.

4. Mémoire sur la défense et l’armement des côtes, avec plans et instructions, approuvés par Napoléon, concernant les batteries de cotes et suivi d’une notice sur les tours maximiliennes accompagnée de dessins, J. Corréard (Paris),1857, p.3, Bibliothèque Nationale de France, département Littérature et art, V-4646.

5. Ouvrage bas adossé à l’escarpe, servant à flanquer le fossé [...]. Définition in, Nicolas Faucherre, Philippe Prost, Alain Chazette, Les fortification du littoral : la Bretagne sud, éditions patrimoine et médias, Ligugé, 1998, p. 274.

6. Le côté du mur de fortification que l’ennemi doit escalader.

7. La présence d'un poste de douane au Bono au milieu du XIXe siècle est attestée par une autorisation de construire. Celle-ci, délivrée en 1853 par le Préfet du Morbihan, demande la permission d'édifier sur la rivière d'Auray, près du poste des douanes du Bono, un embarcadère de 16 mètres de long, une cale et un terre-plein.

8. Des plans du poste de la station de torpilleurs du Bono du Rocher sont réalisés en juin 1919 par l'officier principal Anselot.

9. LE LAN Jean-Yves et BRIANT Michel, Le Golfe du Morbihan et ses environs, éditions Sutton – 2015.

10. Plusieurs dénominations sont utilisées : casemate, blockhaus (allemand) et bunker (anglais).

11. Le tobrouk est une petite fortification enterrée, à ciel ouvert qui abritait des nids à mitrailleuses.

(Christelle NICOLAS ; Marianna FUSTEC; Irène BEGUIER)