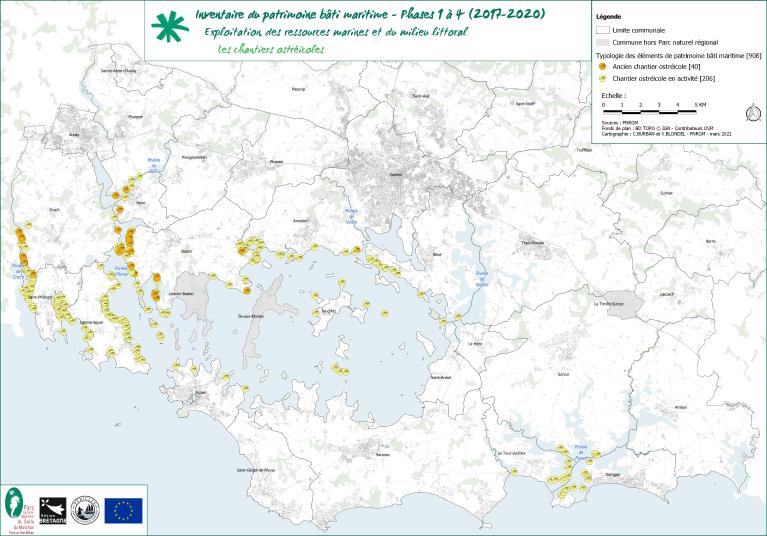

Un territoire adapté au développement de l’ostréiculture

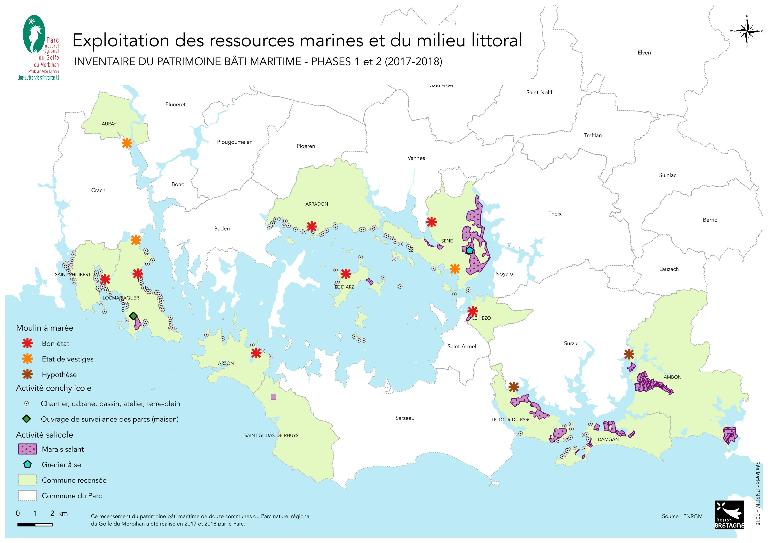

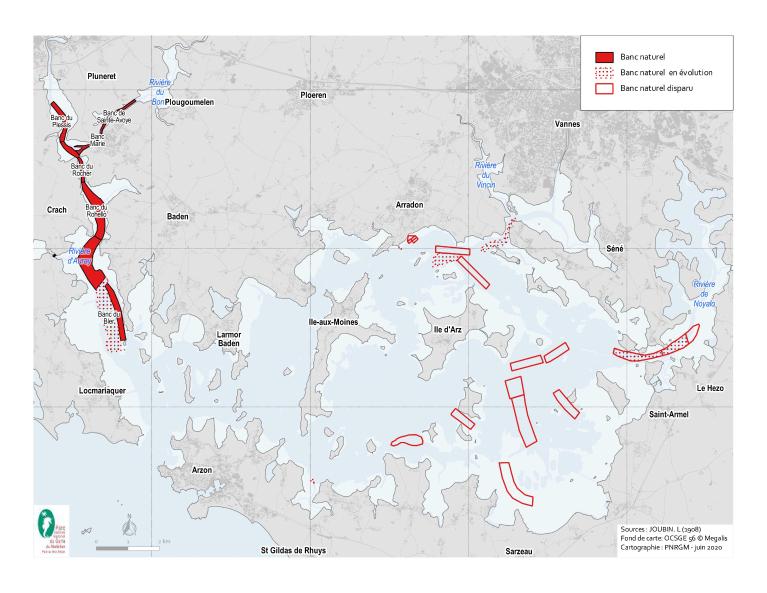

L’activité ostréicole se développe dans les zones abritées, dans les petites mers intérieures, les estuaires et les rivières maritimes en fond de baie et d’anse. La localisation de l’activité ostréicole est très souvent liée aux caractéristiques naturelles du site : géomorphologie et dynamique du trait de côte (zones abritées et se découvrant au gré des marées), nature du sol, caractéristiques hydrographiques (niveau de salinité, turbidité, température, courants, etc.). En fonction de ses spécificités, un site pourra être plus propice au captage de naissain, à l’élevage ou à l’affinage. Ainsi, jusqu’à l’épuisement de la ressource naturelle, dans le 4ème quart du XXe siècle, les rivières d’Auray, du Bono et de Crac’h sont reconnues dans le milieu ostréicole pour le captage du naissain d’huîtres plates. La rivière du Bono, rivière encaissée qui ne présente pas de grandes vasières littorales, est un centre de captage important peu adapté à l’élevage. Les communes du bassin central du Golfe, de Locmariaquer, de Saint-Philibert et de Damgan présentent, quant à elles, de grandes vasières, abritées des courants forts favorables à l’élevage et à l’engraissement des huîtres dans des parcs. L’affinage est très peu pratiqué sur le territoire d’étude, hormis quelques secteurs : Pénerf, Saint-Armel, etc. Les anciens marais salants, historiquement présents en très grand nombre sur le territoire d'étude, ont pu être utilisés en tant que “claires”, et surtout en tant que parcs d'élevage et bassins de stockage (saline de Lasné et du Ludré à Saint-Armel, saline de Bénance à Sarzeau, saline de Pencadénic au Tour-du-Parc, saline de Rudevent à l’Ile d’Arz, saline du Hézo, saline de Pentès à Surzur, saline du Roch'Du à Crac'h et saline de Brénéguy à Locmariaquer).

Une pluralité de bâtis

Le patrimoine bâti ostréicole embrasse plusieurs éléments : terre-plein, cale, rampe ou escalier d’accès à l’estran, bassin ou réservoir (submersible ou insubmersible), parc de culture, atelier de travail, lieu de stockage, habitation de garde ou de concessionnaire ostréicole. L’association de ces différents éléments bâtis, en totalité ou pour partie, forme le “chantier ostréicole”.

Adapté aux particularités du territoire et aux besoins du concessionnaire, le chantier ostréicole se traduit par des formes et une organisation plurielle. En effet, il ne correspond pas à une typologie unique et figée mais résulte d’une combinaison de bâtis pour le développement de l’activité de captage, d’élevage, d’affinage et/ou de commercialisation ostréicole. Le modèle de gestion de l’exploitation (familial, entrepreneurial, etc.) induit également une organisation spécifique du chantier. En outre, l’organisation des chantiers ostréicoles, les formes et l’apparence des bâtis ont évolué au cours du temps en parallèle de l’évolution des techniques, des matériaux et des pratiques ostréicoles (passage de la culture de l’huître plate à l’huître creuse, mécanisation des moyens et augmentation des volumes de production, etc.). Ainsi à partir des années 1970, la physionomie des chantiers ostréicoles se modifie profondément : les terre-pleins en pierre sèche s'agrandissent par l’ajout de béton et les petits ateliers en bois ou en pierre sont remplacés par des ateliers et habitations, en parpaings enduits.

Les éléments bâtis qui composent le chantier ostréicole peuvent être construits sur le Domaine Public Maritime et/ou sur le domaine terrestre. Pour obtenir le droit de construire un chantier ou d'exploiter un parc ostréicole, l’ostréiculteur doit obtenir une concession auprès de l’État pour l’occupation temporaire du Domaine Public Maritime. L’administration maritime a en charge, dès les prémices de l’activité ostréicole, d’encadrer les pratiques et les conflits d’usages sur le Domaine Public Maritime.

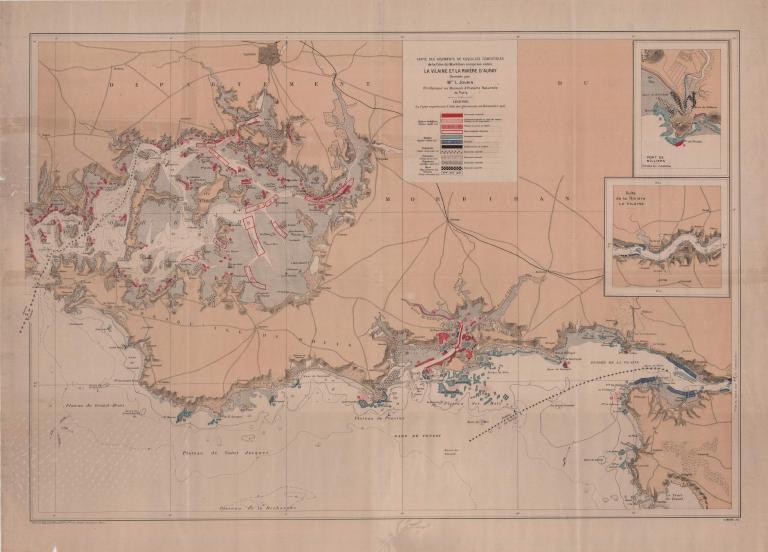

Au début du XXe siècle, les huîtres sont disposées dans des parcs de culture presque toujours à plat sur le sol dans des zones abritées des courants. Selon Louis Joubin, auteur de l’Étude sur les gisements de mollusques comestibles des côtes de France, éditée en 1908 : “Les parcs sont des espaces nettoyés d’herbes, sablés ou durcis [...]. Certains parcs sont entourés de murs étanches permettant de conserver l’eau, d’autres sont entourés de murettes en pierre sèche ou simplement balisés”. Ces parcs « au sol », dont les traces sont peu visibles aujourd'hui, ont pour l’essentiel été abandonnés, avec le développement de l’huître creuse, pour laisser place à la culture « sur tables » devenue la principale pratique1. L'évolution des pratiques de culture et l'augmentation du volume de production ont sensiblement modifié le paysage maritime.

Le terre-plein est un élément caractéristique du chantier ostréicole. Construit sur l’estran, le long du trait de côte, il offre un espace de travail au plus près de la ressource et permet de faciliter les échanges entre le domaine maritime et le domaine terrestre. Essentiel à l’ostréiculteur, le terre-plein transforme et rythme le paysage littoral. La superficie du terre-plein est adaptée à son usage. Toujours utilisés aujourd’hui par les professionnels ostréicoles, les terre-pleins permettaient autrefois de préparer les collecteurs de naissains, d’entreposer les tuiles chaulées, de laver, de détroquer les huîtres (le détroquage consiste à décoller le naissain des collecteurs), d’entreposer du matériel, etc. Jusqu’à l’apparition de nouveaux matériaux, le béton notamment, le terre-plein est constitué d’un muret réalisé en pierre sèche qui permet de soutenir un remblai constitué de différents matériaux : terre, pierre, vase, bois, etc. Le muret est établi de manière à ne pas être submergé lors des grandes marées.

Une cale, un escalier ou une rampe d’accès, à l’origine construits en pierre, peuvent être associés au terre-plein pour faciliter le lien terre-mer, l’accostage et le débarquement.

A proximité du terre-plein et des parcs, on observe très souvent un bassin ou réservoir sur l’estran, qui permet de protéger les collecteurs d’huîtres pendant l’hiver et de stocker les huîtres dans l’attente de leur expédition ou de leur détroquage. Ces bassins sont construits, à l’origine, en pierre sèche puis dans la seconde moitié du XXe siècle en béton. Ils sont de plan rectangulaire ou carré et présente un système de vannage. Les bassins insubmersibles, qui apparaissent dans la seconde moitié du XXe siècle, construits en béton sur le domaine terrestre, permettent notamment d’isoler les huîtres de pollutions potentielles dans le milieu marin.

Sur les terre-pleins ou, à proximité, sur le domaine terrestre ont été édifiés des bâtis qui permettent de travailler à l’abri des intempéries et de stocker du matériel mais aussi, parfois, de loger un gardien ou le concessionnaire du chantier ostréicole. Les cabanes, ateliers et lieux de stockage présentent une diversité de formes architecturales et de matériaux qui correspondent à des usages ainsi qu’à des époques de construction différents.

Les bâtiments les plus anciens encore visibles aujourd'hui se trouvent essentiellement le long de la rivière du Bono2. Les premières cabanes ostréicoles sont construites en bois avec un toit en tôle ondulée. Le nombre de tôle commandé indiquait la taille de la cabane: "On les [les cabanes] commandait à la tôle! [...] Il y en avait quelques-unes à deux tôles mais c'était tout petit. Les trois tôles faisaient 2,60 mètres par 2 mètres; quatre tôles c'était un parc [un chantier] important où il y avait un certain nombre de tuiles"3. Ces cabanes en bois étaient enduites de coaltar, un sous-produit de la distillation de la houille4, qui leur donnait une couleur noire.

Cependant, sur le territoire d'étude, la plupart des ateliers ostréicoles inventoriés sont en parpaing enduit avec une toiture double pente et une couverture en tôle ondulée ou en fibro-ciment. La toiture présente généralement deux cheminées. Les bâtis sont de volume moyen. L’accès de service est généralement situé sur l’un des pignons. Les murs gouttereaux sont rythmés par une série d’ouvertures horizontales.

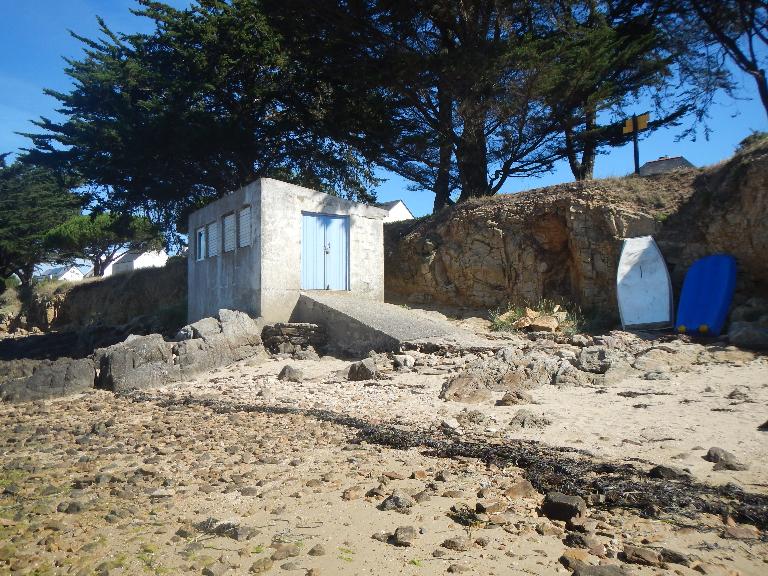

Certains ateliers ostréicoles se distinguent par la singularité de leur architecture et/ou des matériaux employés. C’est notamment le cas des ateliers ostréicoles construits en pierre avec une couverture en ardoise. Par exemple, le petit atelier situé sur la commune de Saint-Philibert près de la chapelle, parallèlement au trait de côte. Il présente des ouvertures, deux fenêtres et une porte, sur le mur gouttereau ainsi que deux souches de cheminée. D'autres ateliers en pierre avec une couverture en ardoise sont aussi observés ponctuellement le long de la rivière d'Auray (lieux-dits du Guern et Le Rohello à Baden), de la rivière de Crac'h (Kersolard à Crac'h) et du golfe (Bois-Bas, pointe de Locmiquel à Baden). Une autre, construite au nord-ouest des Sept Îles (Baden) est datée de la fin du XIXe siècle. Egalement datées de la fin du XIXe, début du XXe siècle, une cabane en pierres avec cette fois un toit en tôle ondulée est observée le long de la rivière d'Auray, à hauteur du lieu-dit de Kérentré (Crac'h). Restaurée en 2015, cette cabane s'intègre dans un ensemble comportant un hangar à bateaux/lieu de stockage taillé dans la roche et la maison de l'ostréiculteur, également construite en pierre avec une toiture en ardoise à la fin du XIXe siècle.

Ponctuellement, on observe également sur les communes de Séné et d’Arradon des ateliers ostréicoles, de petit volume, qui présentent une cale dans la continuité du pignon. Ces ateliers sont construits en parpaing. Certains bâtis sont enduits, d’autres sont bruts. Ils présentent une toiture, en tôle ondulée, de type monopente ou double pente.

Sur plusieurs chantiers ostréicoles, l’atelier coexiste avec l’habitation du concessionnaire. Quelques chantiers regroupent, au sein d'un même bâti, l’habitation et l’atelier (ex : Saint-Philibert et Crac'h (Kersolard, Fort Espagnol) - rives de la rivière de Crac’h). A Locmariaquer, Surzur ou encore Crac'h des ateliers ostréicoles sont associés à un second édifice qui semble avoir une fonction d’habitation. Ces édifices sont reconnaissables à la juxtaposition d’un volume vertical à un volume horizontal.

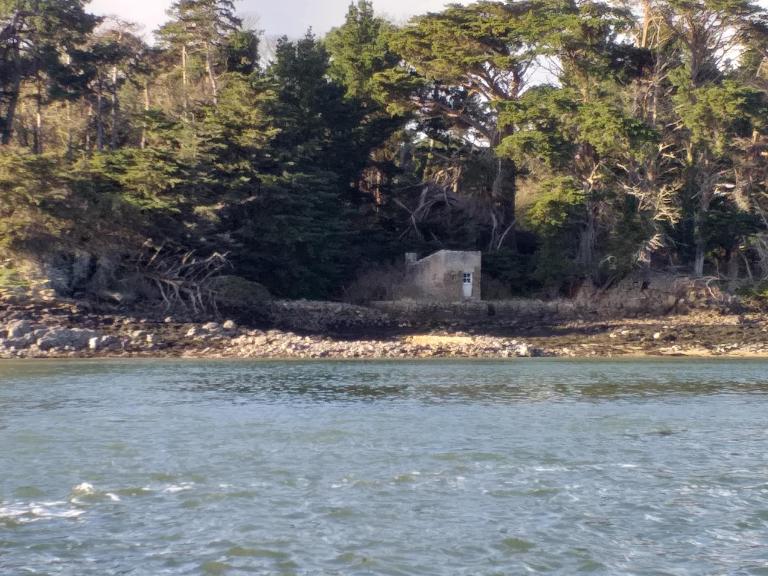

Sur le territoire d’étude, l’opération d’inventaire a également permis de mettre en avant quelques édifices à l’architecture unique. C’est notamment le cas de l’atelier ostréicole situé au nord du port de Locmariaquer. Il est revêtu d’un enduit blanc et présente une toiture à double pente, en ardoise. Orienté face à la mer, le pignon présente -dans sa partie haute- des modénatures ainsi qu’un ensemble d’ouvertures en anse de panier. Des bassins en béton et un important système de gestion hydraulique complètent l’ensemble architectural. Au lieu-dit Roguédas, à Arradon, un ancien atelier ostréicole en pierre se démarque des chantiers ostréicoles de la commune5. Édifié sur un terre-plein, il présente de grandes ouvertures en plein cintre soulignées par un entourage de briques. Egalement, sur l'Île Renaud, une petite cabane en pierre avec un toit en tôle ondulé monopente comporte au dessus de sa porte d'entrée un linteau taillé correspondant certainement à un remploi de l'ancien château de l'île, aujourd'hui disparu. Cette cabane ostréicole, équipée d'une cheminée et associée à un terre-plein et à un bassin submersible en pierre-sèche, aurait été construite entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Elle a fait l'objet de travaux en 2005.

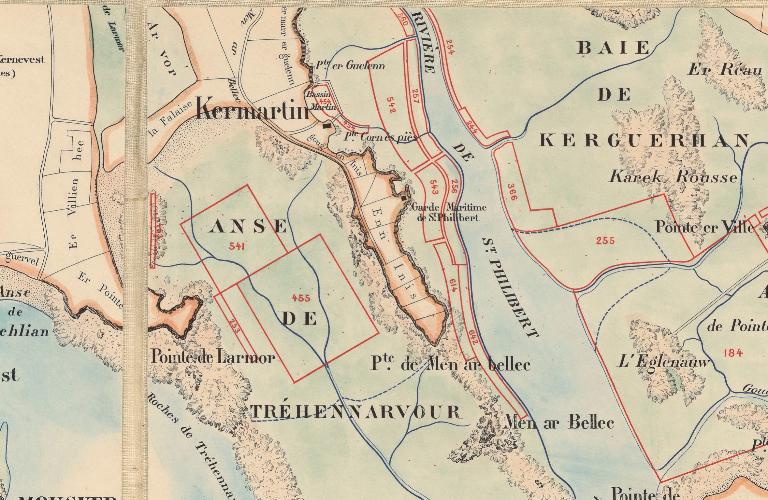

L'étude des archives -et notamment de la carte des côtes du quartier maritime d’Auray dressée pour le service ostréicole par le commandant Ragiot (1880)- nous indique que d’autres édifices liés à la surveillance des parcs à huîtres étaient présents sur le terrain d’étude. L'identification précise de la présence de ces bâtis n'a pu être réalisée dans le cadre de cette étude. Si la présence d'un bâti de surveillance au lieu-dit Les vieilles presses, sur la commune de Saint-Philibert, reste une hypothèse, la fonction de cabane de gardien de parcs à huîtres pour la tour du Tenero à l'Île d'Arz semble quant à elle attestée6.

Un patrimoine ostréicole en constante évolution

L’opération d’inventaire a recensé des chantiers ostréicoles présentant des états de conservation très divers. Quelques édifices ou chantiers ostréicoles présentent un bon état de conservation et n’ont pas été remaniés depuis leur construction. Toutefois, pour la majorité, la structure des chantiers ostréicoles a fait l'objet de réfections ou d'aménagements. Au sein d’un même chantier ostréicole, les bâtis correspondent, très souvent, à différentes époques de construction. En effet, l’aspect et la taille d’un chantier peuvent évoluer par extension, par fusion de plusieurs chantiers ostréicoles ou encore par l’ajout de nouvelles constructions à vocation technique ou d’habitation juxtaposant ainsi les volumes, les styles et les natures de matériaux au cours des années.

Egalement, au sein d’un même chantier ostréicole, les différents bâtis (cale, terre-plein, atelier, etc.) peuvent présenter un état de conservation inégal. Ainsi, les terre-pleins (en pierre sèche ou maçonnés) peuvent persister dans le paysage alors que les ateliers ostréicoles ont évolué ou disparu, comme le long de l'aber du Bono. Les terre-pleins peuvent aussi avoir été remaniés par l’ajout de béton (sous forme d’aplats, de parpaing ou par le réemploi de gravats et matériaux de comblement), endommagés par les facteurs naturels (érosion, submersion) et/ou la pression humaine (surfréquentation), menacés de disparition, ou encore détruits.

Certains chantiers ne présentent plus d’activité ostréicole et font l’objet de nouvelles affectations (habitation, dépendance, commerce d'activité nautique, association de restauration de bateaux traditionnels7, etc.). Aujourd'hui, la conservation du potentiel bâti de production est un enjeu majeur pour la profession ostréicole.

L'ostréiculture : paysages et ambiances

L’activité ostréicole a façonné, sur certains secteurs du territoire d’étude, une ambiance et des paysages ostréicoles spécifiques. Ainsi, sur les rives des rivières du Bono et d’Auray, les cabanes ostréicoles de petit volume dominent. Elles ponctuent le littoral et se succèdent à un rythme soutenu. Les cabanes parvenues jusqu’à aujourd’hui sont construites en bois, en pierre ou en parpaings. Elles présentent principalement une toiture monopente en tôle ou en fibro-ciment. Certaines cabanes présentent des matériaux bruts, d’autres sont colorées ou coltarées. Cet ensemble de bâtis témoigne de l’importance de l’activité de captage du naissain d’huître plate qui s’est développée en amont de la rivière d’Auray.

D’autres éléments participent à la création des paysages ostréicoles : les perches en châtaignier qui délimitent les zones de parcs de culture, les monticules de tuiles chaulées et les anciennes civières abandonnées sur les terre-pleins, ou encore les épaves de plates et de chalands en bois déposées sur l’estran.

En 2020, le patrimoine ostréicole de la rive droite de la rivière du Bono, rattaché à la commune de Pluneret, a été valorisé par l'écrivain, poète et philosophe Alexis Gloaguen, qui lui a consacré des textes poétiques, restitués lors d'une lecture publique8.

Note de bas de page :

1. Aujourd'hui, certains ostréiculteurs du Parc naturel régional ont choisi de conserver cette pratique d’élevage au sol.

2. Une vingtaine de cabanes en bois sont encore visibles le long de la rivière du Bono. Elles présentent différents état de conservation.

3. A. Brulé et F. Morio, Le Bono au temps des forbans, L'essor d'une communauté maritime, éd. Association Le Forban du Bono, 2017, p.126, 177 p.

4. Le coaltar utilisé sur les chantiers de la rivière du Bono provenait de l'usine de gaz d'Auray.

5. L'identification de la fonction de ce bâti résulte de sources orales obtenues lors d'entretiens avec des habitants de la commune d'Arradon.

6. Voir le dossier d'inventaire http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/cabane-de-gardien-de-parcs-a-huitres-dite-tour-de-tenero/2a2759ea-df1a-467d-a89c-5c75caa8cba1

7. L'association Kaer E Men Bro de locmariaquer est installée dans l'ancien chantier ostréicole de Kerivaud accueillant aujourd'hui des bateaux traditionnels nécessitant d'être restaurés.

8. Alexis Gloaguen, lecture de texte sur le chantier ostréicole de Pluneret, 27 septembre 2020

(Christelle NICOLAS ; Marianna FUSTEC, Irène BEGUIER)

Auteur de l'étude et professeur au Muséum d'Histoire naturelle de Paris et à l'Institut Océanographique.