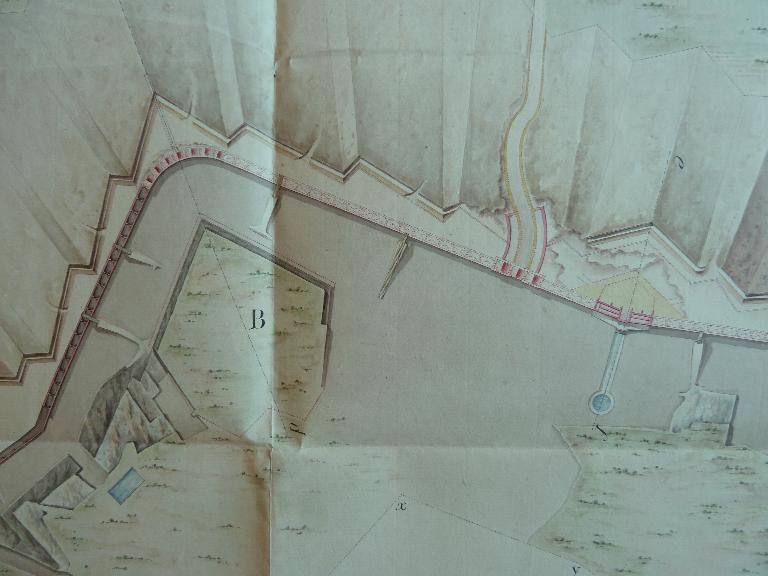

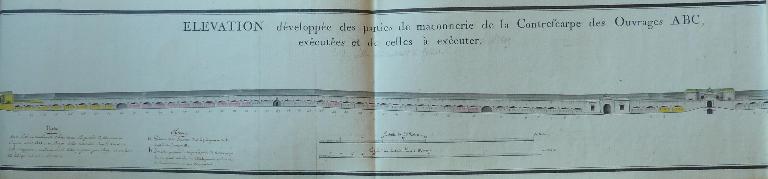

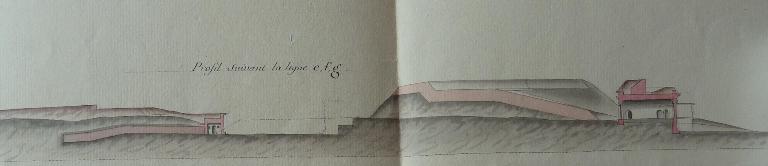

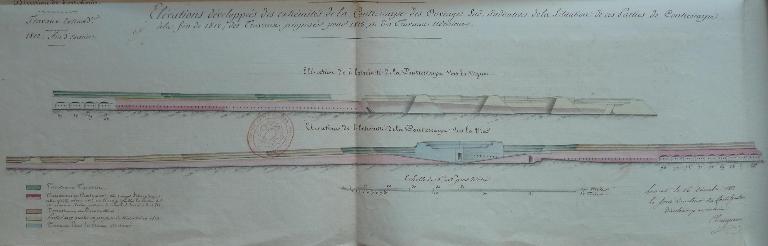

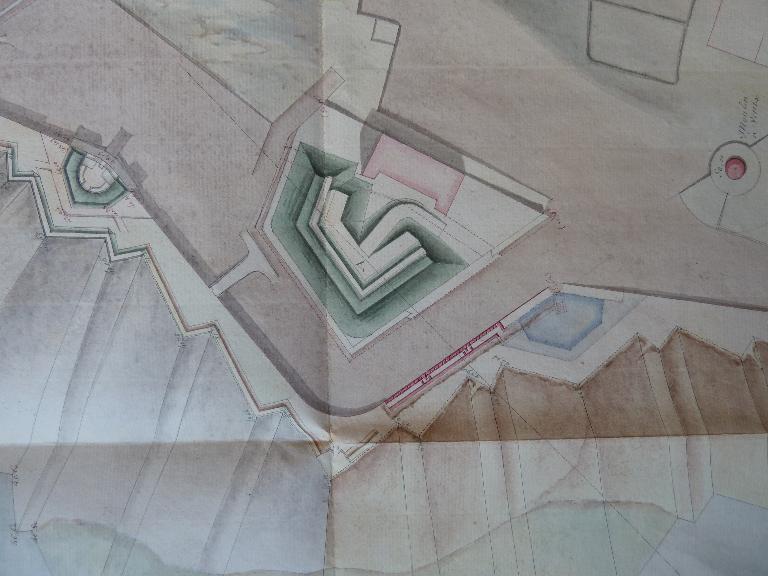

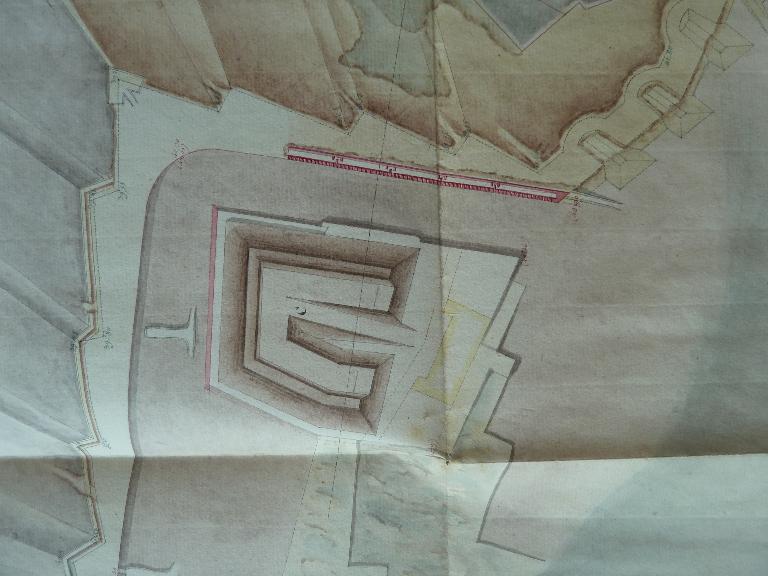

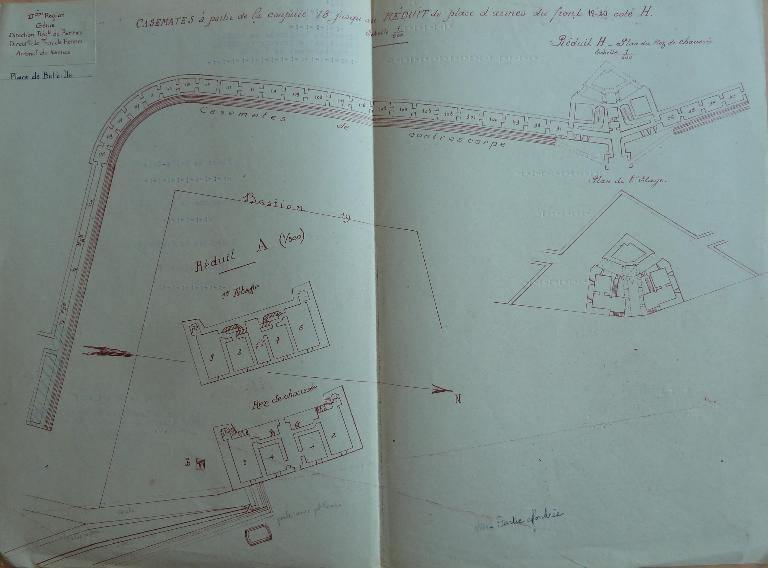

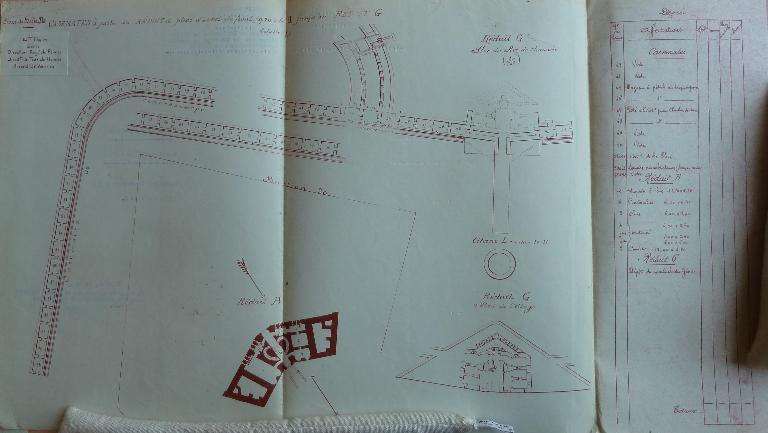

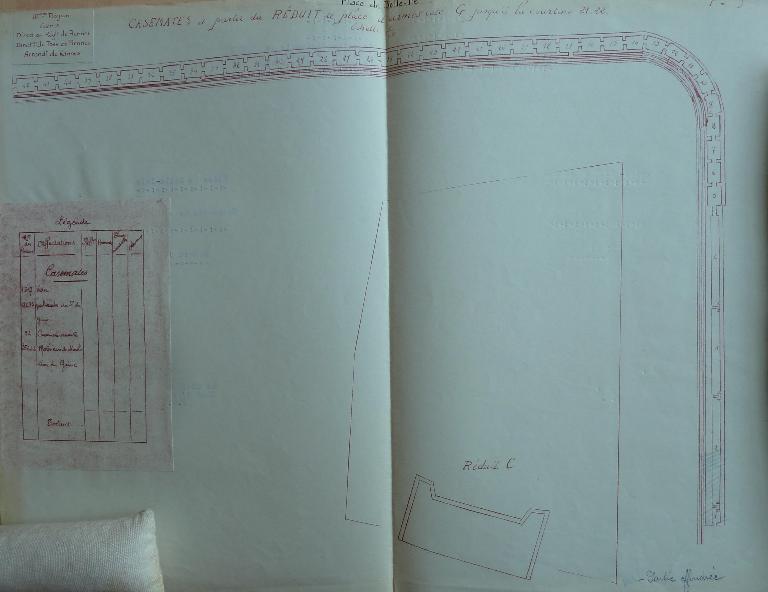

La galerie de contrescarpe de l'enceinte urbaine du Palais est un ensemble de casemates de flanquement établies sous le chemin couvert, d'un développement total de près de 850 mètres interrompu par les réduits G et H et la porte de Bangor avec lesquels elle communique. Elle comporte initialement 121 casemates : 27 de l'extrémité gauche au réduit H, 46 du réduit H à la porte de Bangor, 4 de la porte de Bangor au réduit G, 44 du réduit G à l'extrémité droite. Les deux casemates extrêmes sont actuellement détruites. La hauteur de la contrescarpe est de 4 mètres.

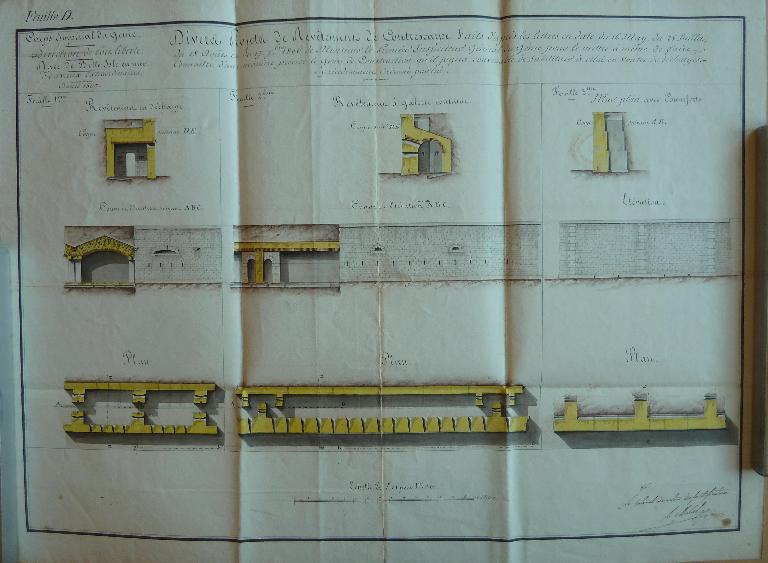

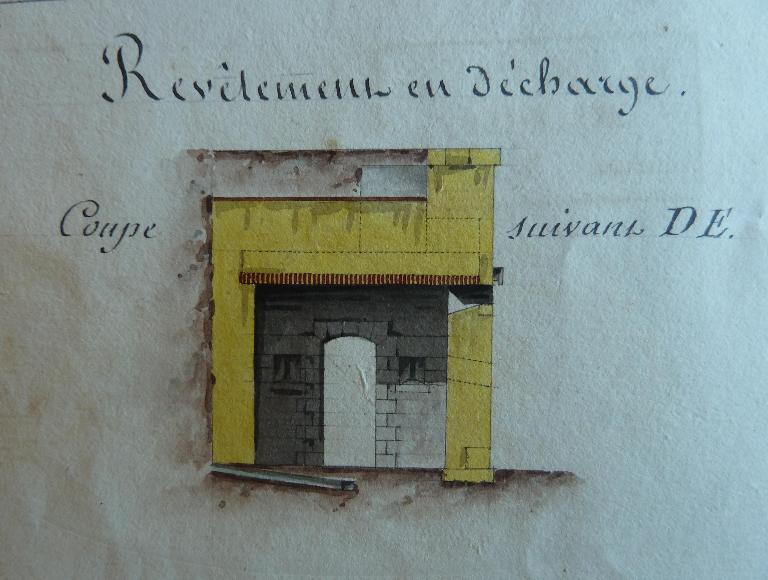

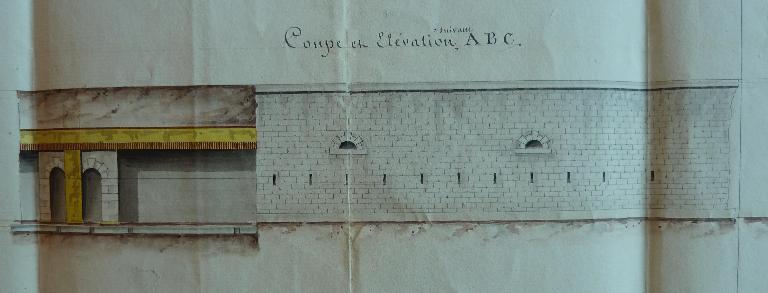

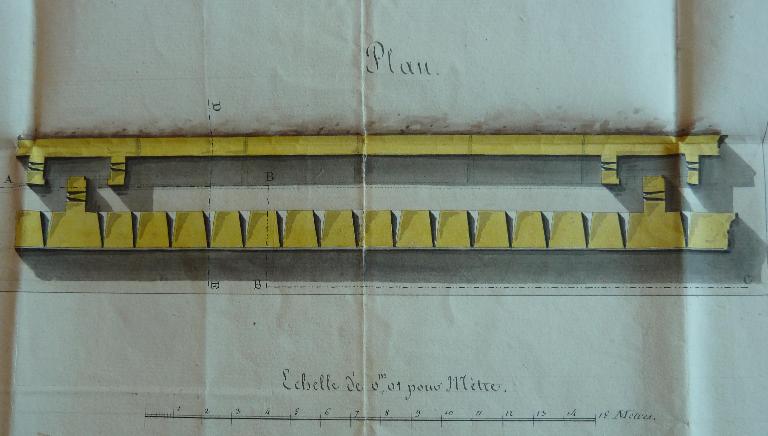

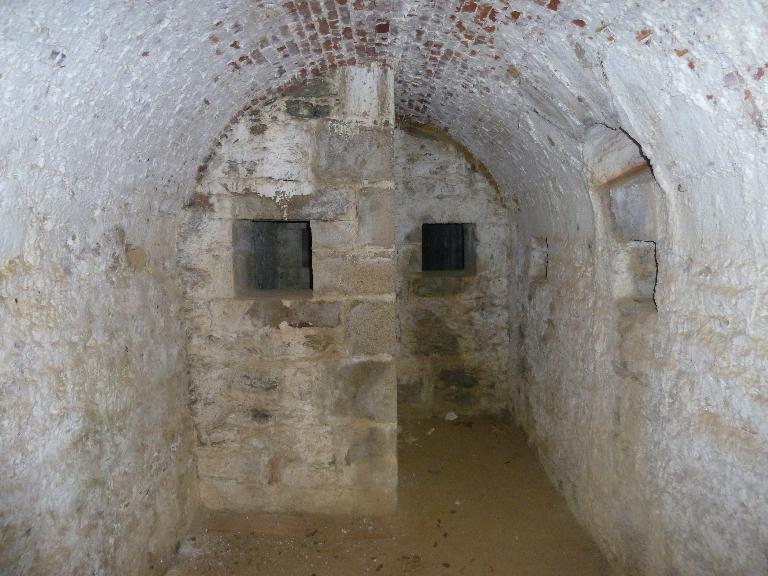

La majeure partie de la galerie est constituée de casemates de petite taille, 4,90 mètres sur 3,30, à voûte en berceau segmentaire formant revêtement en décharge pour la contrescarpe. Elles sont fermées par un mur de masque crénelé de faible épaisseur (50 cm) ne montant pas jusqu'au sommet de la voûte afin de ménager une aération. Les voûtes et leurs piédroits sont en pierres de taille de granite, les murs de masque en maçonnerie de tout-venant, schiste et granite, voire brique. Les casemates communiquent par des portes percées dans les piédroits des voûtes. Ces portes sont munies d'encoches permettant de les barricader au moyen de madriers en cas de besoin. Les murs séparant les casemates sont également percés de créneaux de tir. Les casemates situées au saillants des bastions, en particulier les bastions 20 et 21, sont dotées d'une amorce de galerie de mine dans leur mur de fond. Ce dispositif concerne 6 casemates devant le bastion 19, 29 devant le bastion 20 et 21 devant le bastion 21. Une seule de ces galeries est véritablement creusée, dans la casemate située au saillant du bastion 20. Elle est inondée pratiquement depuis son creusement.

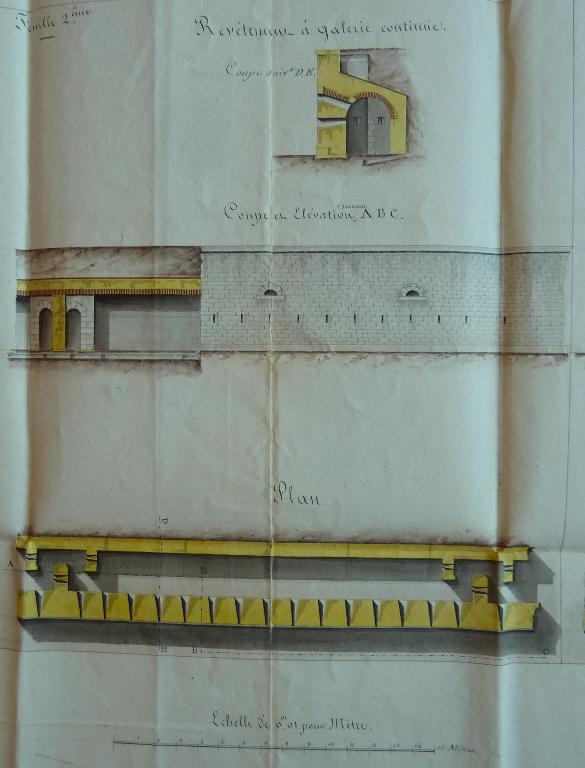

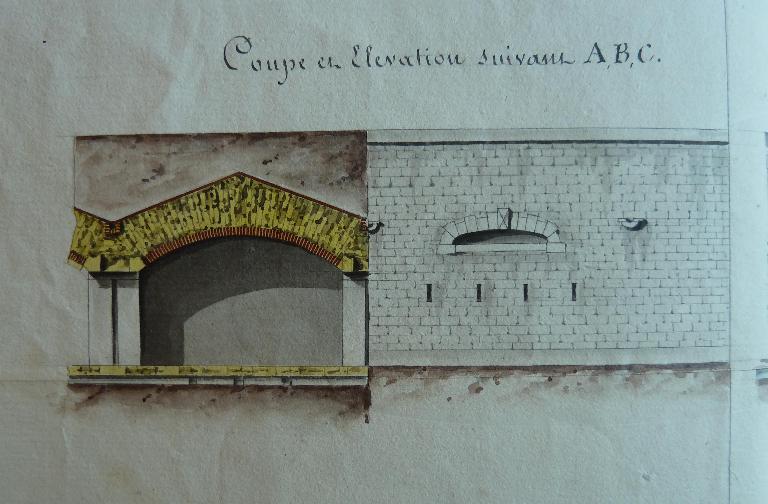

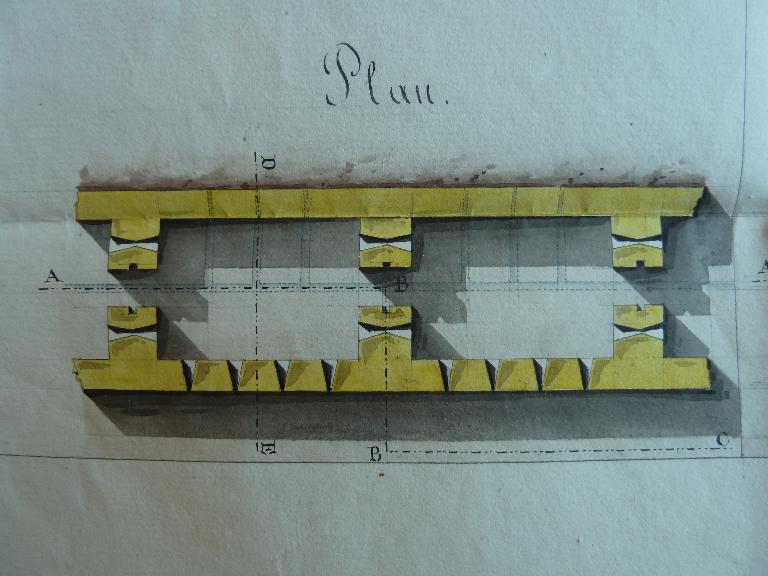

Les parties de galerie situées aux extrémités, le long de la face gauche du bastion 19 et le long de la face droite du bastion 21, sont constituées d'un autre type de casemate. Plus longues, entre 16 et 18 mètres, et moins larges, 2 mètres, elles sont formées d'une seule voûte continue en berceau plein-cintre. Le mur d'escarpe formant piédroit est épais de 1,30 mètre et est percé de créneaux de tirs et d'évents d'aération. Les casemates sont séparées les unes des autres par trois murs de refend crénelés disposés en chicane. Ces casemates sont au nombre de deux (sur trois initialement) à l'extrémité gauche, et de trois (sur quatre initialement) à l'extrémité droite. Ces extrémités communiquaient avec le chemin couvert.

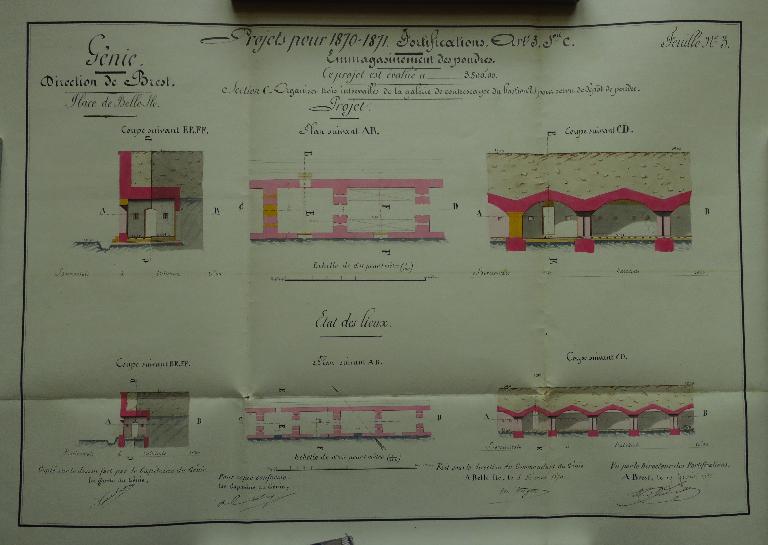

La succession des campagnes de construction peut se lire à travers les matériaux employés et les différences de mise en œuvre. Le souci de lutter contre l'humidité a entraîné le doublement en brique des voûtes et l'emploi de mortiers et d'enduits à base de tuileau. Des canalisations de drainage équipent certaines casemates ainsi que toute la façade de la contrescarpe.

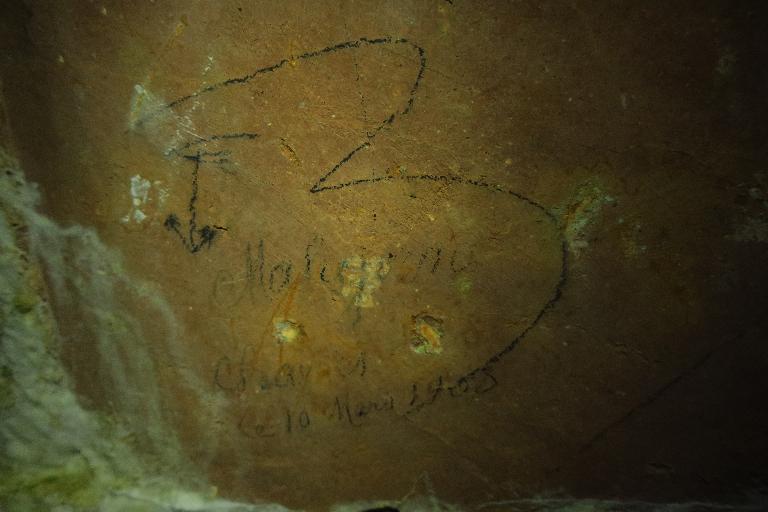

Présence de graffitis anciens.

Les destinations successives de certaines casemates ont entraîné le percement de portes dans leur mur de masque, voire la destruction de celui-ci.

Historien, président de l'Association "1846, La fortification du 19e siècle : connaître et partager".