Situation, environnement urbain et paysager :

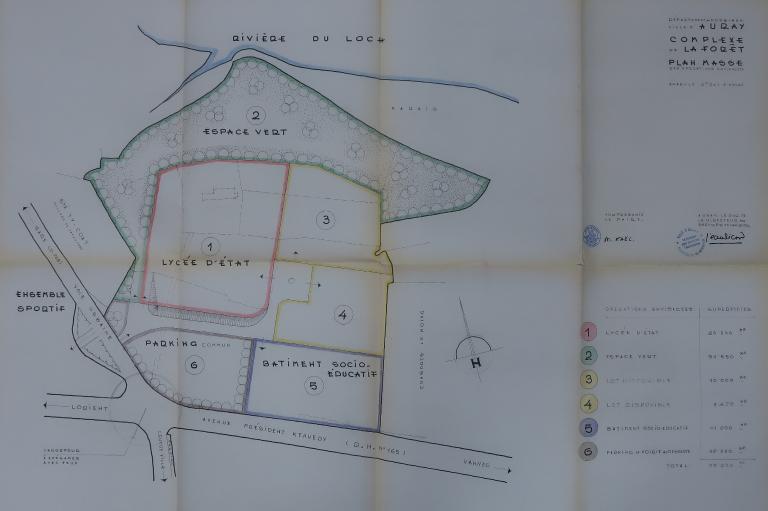

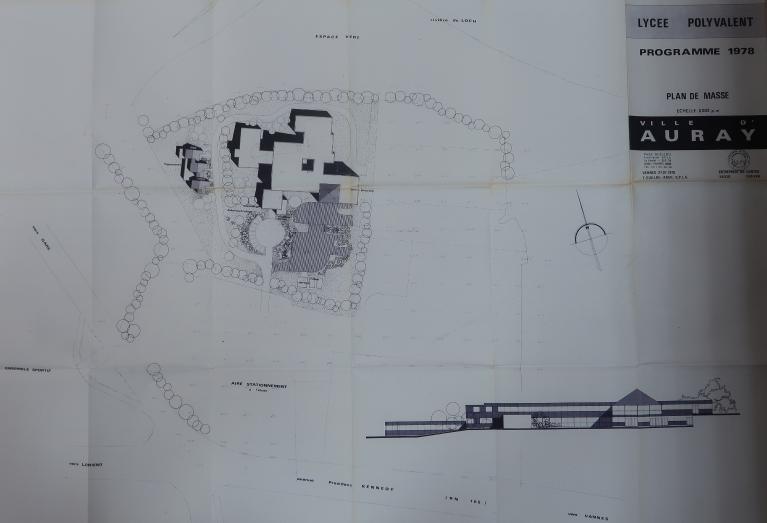

Le lycée Benjamin Franklin est implanté en périphérie est d'Auray, entre la ville et un méandre de la rivière d'Auray, sur les anciens terrains bocagers d'une ferme. Ces derniers avaient été acquis par la ville, une dizaine d'année avant la construction du lycée, en bordure de la route nationale Vannes - Lorient, alors axe majeur de circulation automobile en Bretagne sud. Lors du conseil municipal du 14 juin 1968, il avait été question d'y implanter un CES. La décision prise en 1978 de construire le lycée déclenche l'urbanisation de ce quartier. Outre ceux du lycée, l'architecte Yves Guillou donne, dans son environnement immédiat, les plans d'un lotissement et d'une gendarmerie. L'établissement scolaire est aujourd'hui environné d'un bois, d'un hôtel, et d'un site de l'URSAFF. Un gymnase et un stade sont accessibles, à quelques encablures.

Description :

Dès décembre 1978, dans le bulletin municipal, quelques précisions sont apportées l'établissement à construire :

"C'est (...) dans le site de la grande Forêt que va être construit le lycée polyvalent. Très exactement dans la partie nord-ouest de ce domaine municipal. (...)

"La première préoccupation du maître d’œuvre a été de conserver au maximum la richesse de ce site naturel : ses plantations, parfois extrêmement denses d'arbres en plein développement, croissant soit en ligne sur des talus, soit plus rarement en sujets isolés, dans tous les cas en feuillus du pays parfaitement accordés avec l'environnement naturel encore rural. De même l'architecte envisage-t-il d'utiliser le mieux possible le relief naturel en évitant au maximum d'avoir recours à des nivellement artificiels.

L'intégration de la construction dans un tel site naturel particulièrement respectable a conduit à limiter à deux étages les hauteurs des bâtiments, donc à les étaler d'avantage.

Ces diverses sujétions - étalement de la surface construite, sauvegarde des plantations et maintien du mouvement harmonieux du talweg - ont amené la municipalité à faire un effort supplémentaire,offrant pour la construction de ce lycée une superficie d'environ deux hectares au lieu des 11000 m2 retenus réglementairement par l'administration de l'éducation nationale.

(...)

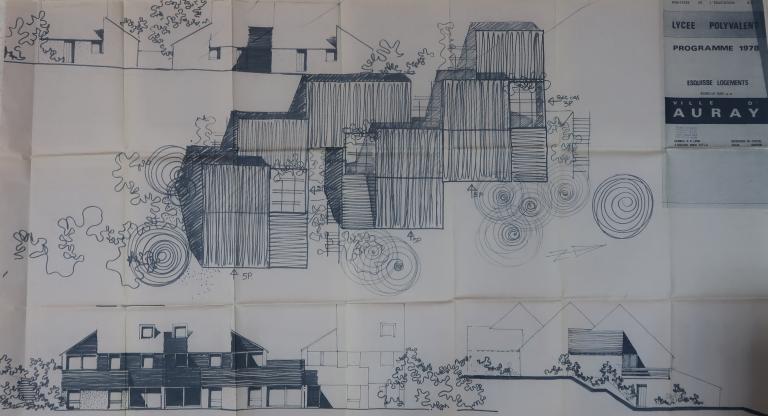

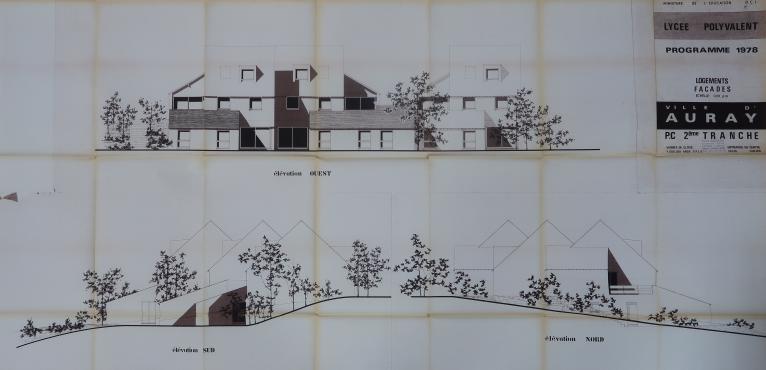

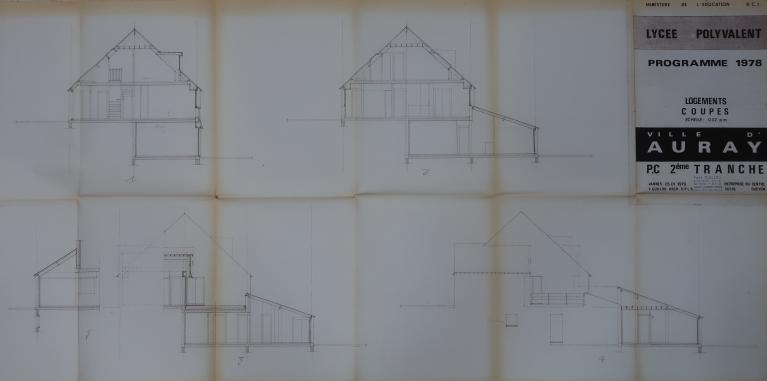

La désignation, par le ministère d'une entreprise agréée pour des constructions industrialisées implique des procédés et des techniques de construction qui ont fait l'objet de son agrément. Néanmoins, pour répondre aux préoccupations esthétiques de la municipalité d'Auray, le maître d’œuvre envisage de donner aux façades et à la salle polyvalente un caractère plus architecturé. Dans le même esprit, les logements de fonction devraient pouvoir être réalisés en construction traditionnelle de caractère plus local permettant de vivifier le site offert.

Dès décembre 1978, les grandes orientions, non seulement du programme mais de l’architecture elle-même, sont connues.

Deux ans plus tard, lors de l'inauguration officielle du lycée, le 4 décembre 1980, le maire Michel Naël rendait hommage à l'architecte, en ces mots :

"La première préoccupation du maître d’œuvre a été de préserver au maximum ce qui fait la richesse de ce site naturel,

Sa deuxième préoccupation a été d'animer les façades par des décrochés, qui donnent plus de souplesse à l'ensemble, mis en valeur par une gamme de couleurs douces : du jaune-paille au bleu-nuit, en passant par l'ocre et le fauve.M. Guillou, soyez remercié pour votre imagination et votre créativité."

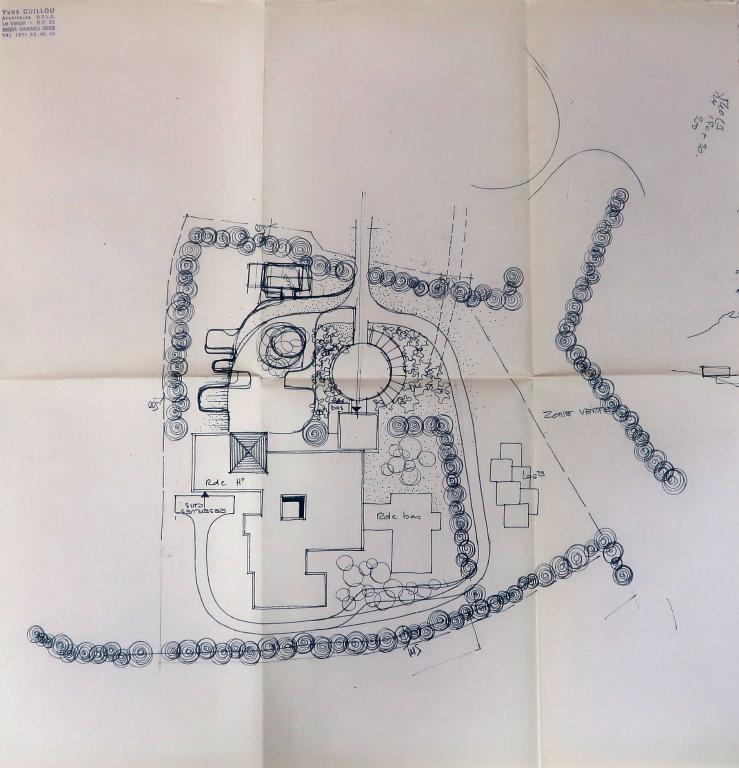

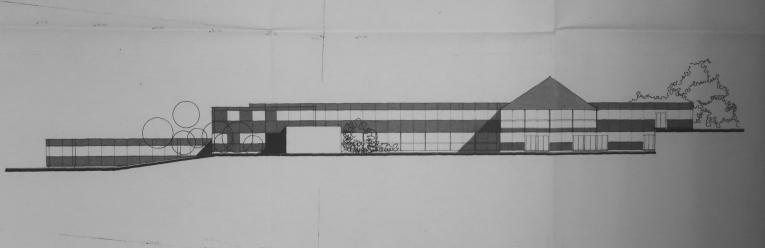

De fait, le plan du lycée, qui occupe une grande partie de la parcelle de 2ha, marque une étape importante dans l'évolution des constructions scolaires d'Yves Guillou. Les moyens dont il dispose, et la liberté nouvelle que procure l'abandon du plan type des barres scolaires, lui permettent de proposer une œuvre originale. L'urbanisation des différentes fonctions de l'établissement (externat, administration, infirmerie, CDI, demi-pension...) se fait à l'intérieur d'un seul espace. Elle est moins lisible de l'extérieur, mais elle offre des circulations à l'abri des intempéries.

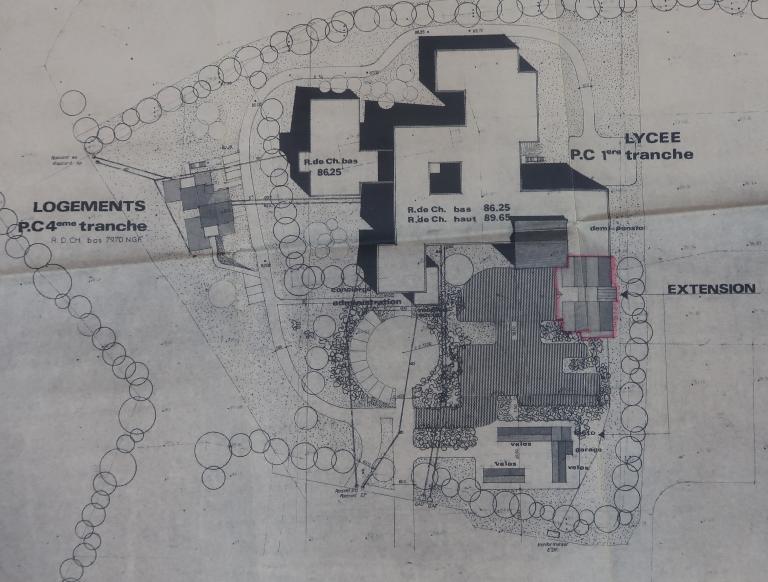

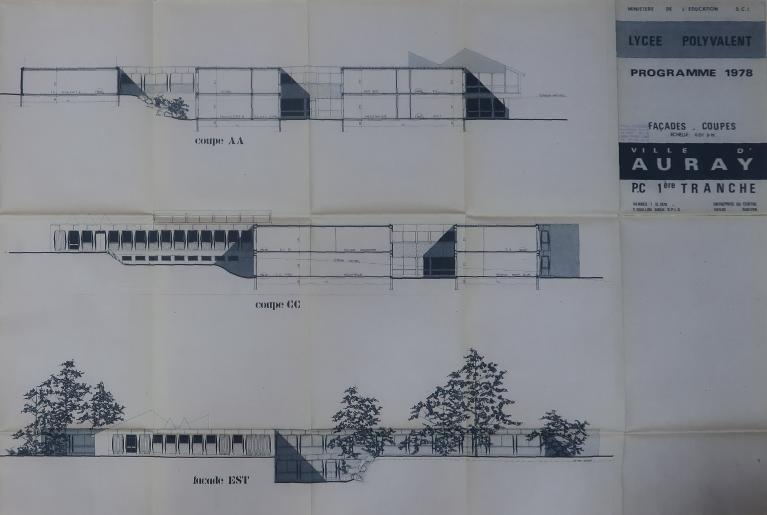

Le plan d'origine accole à un carré de près de 40 m de côté, placé au centre de la composition, éclairé par un patio, plusieurs modules plus petits de plan, carré, rectangulaire ou en L, ouvrant sur des patios semi-ouverts. (Les plans des différents niveaux peuvent être consultés dans la rubrique "annexes", en pdf, pour des raisons de lisibilité).

L'architecte revisite quelques uns des classiques de son architecture privée et de son vocabulaire à la fois moderne et régionaliste : organisation du plan autour d'un patio, utilisation du béton armé et de l'ardoise.

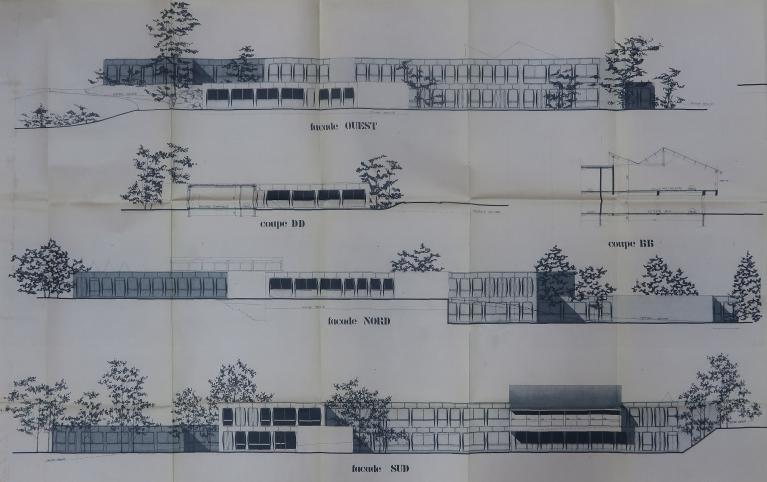

Il joue sur la variété des élévations de un ou deux niveaux ainsi que sur l'alternance des toits terrasses et des bâtières ardoisées. La modénature des façades est composée par l'alternance de panneaux de grès bleu et de surface peinte en blanc, ainsi que par les moulages concaves des poteaux de la structure en béton armé, soulignés de touches de couleur douce.

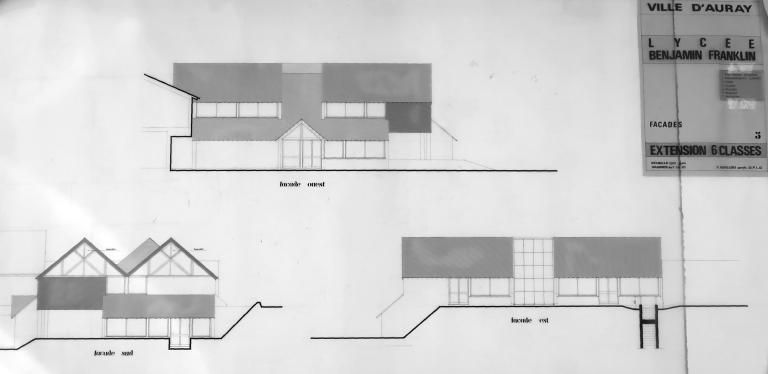

Ce type de plan autorise des extensions par adjonction de nouveaux modules. La première extension de 6 classes (1983-1984), au sud-est, n'a pas bouleversé l'équilibre d'ensemble. La simplicité du plan rectangulaire, les décrochements de toitures, les verrières portent la signature d'Yves Guillou.

Une extension ultérieure, de même volumétrie, reprend peu ou prou les mêmes principes. Cet ajout, comportant un préau, bouleverse cependant le plan masse en créant une petite cour au sud-est, trop grande pour être un simple patio semi-ouvert. Elle renforce en outre la place de l'ardoise, bien plus discrète à l'origine. Cette dernière est même de plus en plus prégnante, compte-tenu de la surélévation du bâtiment A3 qui a vu le remplacement de toits-terrasses par des bâtières ardoisées.

Yves Guillou a également donné les plans des logements de fonction implantés à l'ouest de la parcelle. Leur implantation, sur une partie du terrain en pente, lui permet de jouer avec deux niveaux de rez-de-chaussée, haut et bas. Ces maisons ressemblent plus à la production sérielle de l'architecte, à destination des lotissements, qu'à ses villas commandées par des propriétaires aisés.

En 2011, un nouveau service de restauration, dû à l'architecte quimpérois Michel Grignou, a été implanté à l'est de l'entrée de l'établissement. Le plan de ce dernier reprend le principe de juxtaposition de géométries simples : le carré pour le réfectoire et le rectangle pour les cuisines et services. Un soin particulier est apporté à l’acoustique, à l'éclairage et aux matériaux. L'alternance du verre des immenses baies et du bois des bardages marquent la modénature.

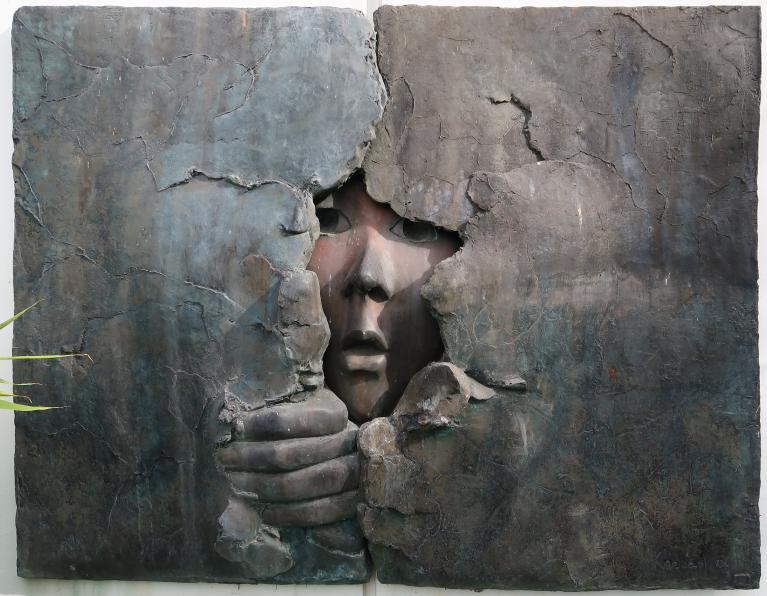

Œuvre du 1% artistique :

Un bas-relief de Martine Kerbaol, intitulé "Découverte", daté de 1982, est fixé au mur à droite de l'entrée de l'administration. Un dossier spécifique lui est consacré.

Le crédit disponible au titre du 1% était de 84140 francs, au titre de la subvention de l’État, auxquels s'ajoutaient 865 francs au titre de la subvention de la Ville.

Collections pédagogiques :

Le lycée conserve peu de collections pédagogiques qui ne peuvent, de fait, pas être très anciennes. A noter la présence d'un original "simulaphone".

Chargé d'études à l'Inventaire