Le golfe du Morbihan est un milieu favorable à la pêche. Ses nombreux îles et îlots, courants violents, vasières et herbiers offrent aux poissons un espace privilégié, riche en ressources alimentaires et propice à la reproduction. « Le golfe du Morbihan, cela n’est pas contestable, est admirablement disposé pour la reproduction des espèces… Les nombreuses îles qui y sont disséminées empêchent la mer de prendre des proportions redoutables pour le poisson, qui se trouve par suite dans les conditions qu’il recherche pour le dépôt de son frai. De plus il rencontre une nourriture facile et abondante dans les herbiers »(1). Les populations littorales du golfe ont eu recours à différentes techniques de pêche : pêche à pied, à partir de petites embarcations à l’aviron ou encore à l’aide de pièges à poissons ou de carrelets.

Les pièges à poissons

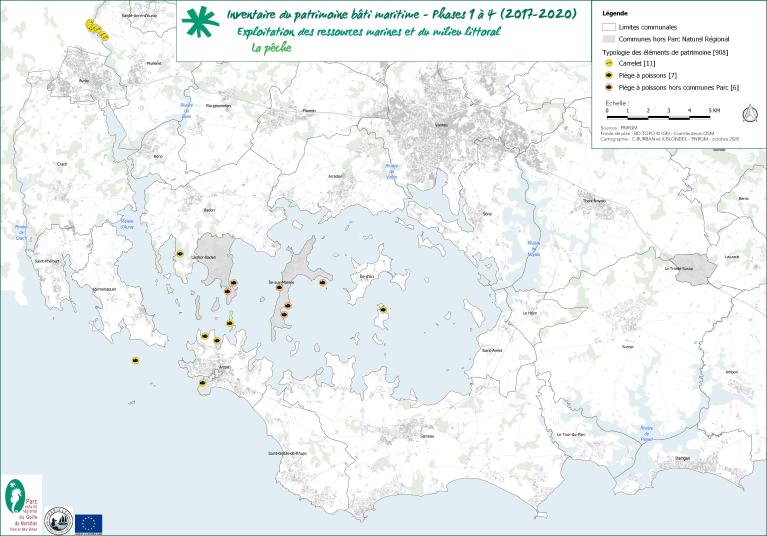

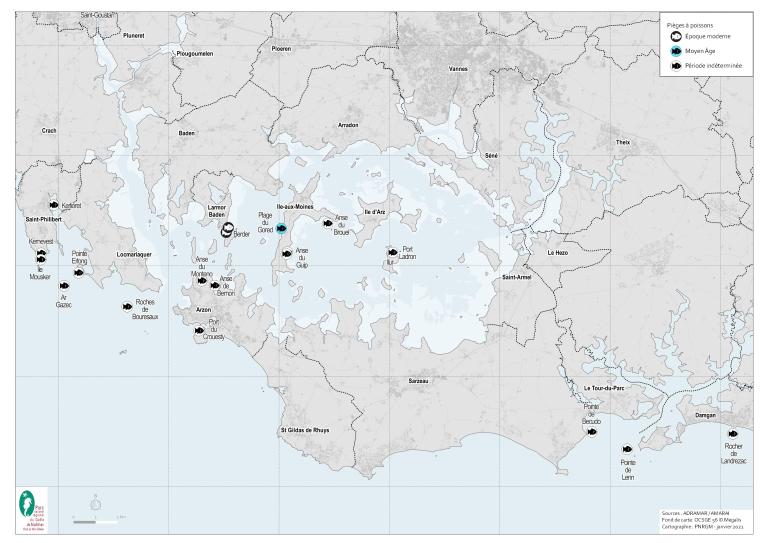

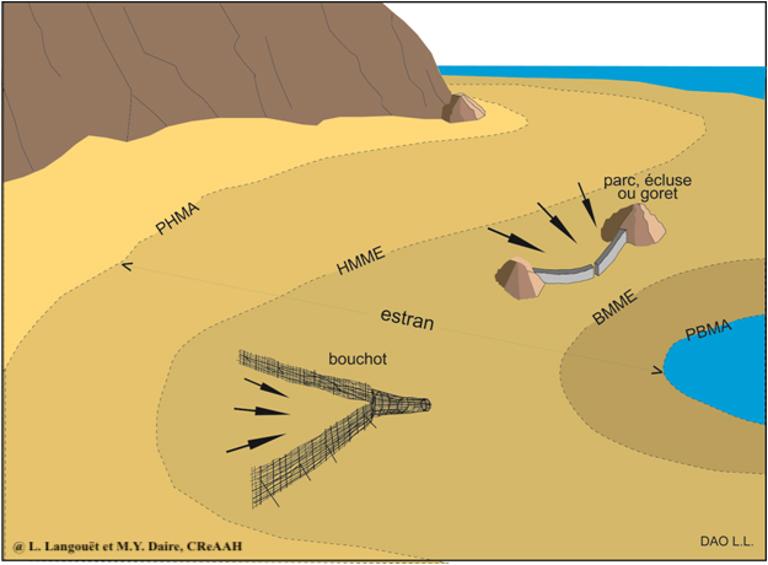

À la préhistoire, les activités halieutiques qui se développent sur la façade maritime de la péninsule bretonne ont pu favoriser la sédentarisation des groupes de pêcheurs-collecteurs sur ces rivages. D’anciens aménagements littoraux, tels des pièges à poissons en bois ou/et en pierre, témoignent de techniques de pêche et de récolte de produits de la mer. Appelées gors, goret, gored, gorbont sur les côtes bretonnes, ces anciennes installations fixes de piégeage permettaient de récupérer des poissons vivants ou des crustacés à marée descendante, soit pour une consommation immédiate, soit pour constituer des viviers. Sur les 582 pêcheries fixes recensées en Bretagne, le golfe du Morbihan en compte 19 qui ont pu être identifiées grâce à des restes de barrages empierrés(2).

Déterminer la période d’implantation de ces pièges à poissons n’est pas aisé en l’absence de source documentaire (cartes et textes anciens) ou de restes organiques permettant d’effectuer une datation au carbone 14. Cependant, une méthode pour dater l’installation des pièges à poissons à partir de la variation du niveau marin a été développée par M.-Y. Daire et L. Langouët(3). Le piège à poisson implanté sur la plage du Gored à l’Île aux Moines date du Moyen-Âge ; ceux reliant Lamor Baden à l’île Berder, au lieu-dit La pêcherie, remontent à l’Époque moderne. La datation des autres pièges reste à préciser, mais certains, tel que celui de Locmariaquer, pourraient dater de l’Âge des métaux (Âge du Fer, Âge du Bronze).

Ces anciens pièges à poissons témoignent de l’adaptation de l’Homme au milieu littoral avec la mise en place d’une véritable stratégie de pêche, apportant un apport régulier et quotidien de produits de la mer. À l’instar de la salaison, les parcs, véritables « réservoirs à poissons » vont alimenter le commerce maritime. Il y en a eu durant tout le Moyen-Âge et jusqu’à l’époque Moderne puisque l’ordonnance sur la marine établie par Colbert en 1681 en donne la définition : « Sous le nom de parcs et pêcheries maritimes, on entend tout espace circonscrit sur les grèves dont quelqu’un s’est mis en possession à dessein de s’y attribuer un droit de pêche exclusif soit pour le temps perpétuel de la pêche, soit en vue d’un établissement perpétuel ». En effet, à partir du XVIIe siècle le rivage de la mer est intégré au Domaine Public Maritime et au XVIIIe siècle les pêcheries deviennent un enjeu de pouvoir. Au début du XVIIIe siècle, une administration dédiée aux pêches maritimes se met en place. Officiellement dans une optique de protection des ressources halieutiques, François Le Masson du Parc, premier titulaire de la charge d’inspecteur des pêches, est mandaté pour fournir un état des lieux des pêcheries fixes et en interdire, le cas échéant, l’usage pour non-conformité aux réglementations en vigueur(4). En 1769, dans son ouvrage sur la pêche(5), Henri-Louis Duhamel de Monceau alerte sur les comportements abusifs des pêcheurs « qui tendent impunément leurs filets à toutes les époques de l’année, et laissent journellement périr sur le rivage une multitude poissons trop petits pour être vendus ». Un siècle plus tard, vers le milieu du XIXe siècle, c’est au tour du Professeur Coste du Collège de France de proposer au Ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics, une alternative à l’exploitation excessive des ressources marines et des mesures pour respecter le cycle de renouvellement des espèces(6). A partir de cette période, les pêcheries ne seront plus autorisées et la loi des pêches de 1852 va ajuster la réglementation à une situation de tolérance(7).

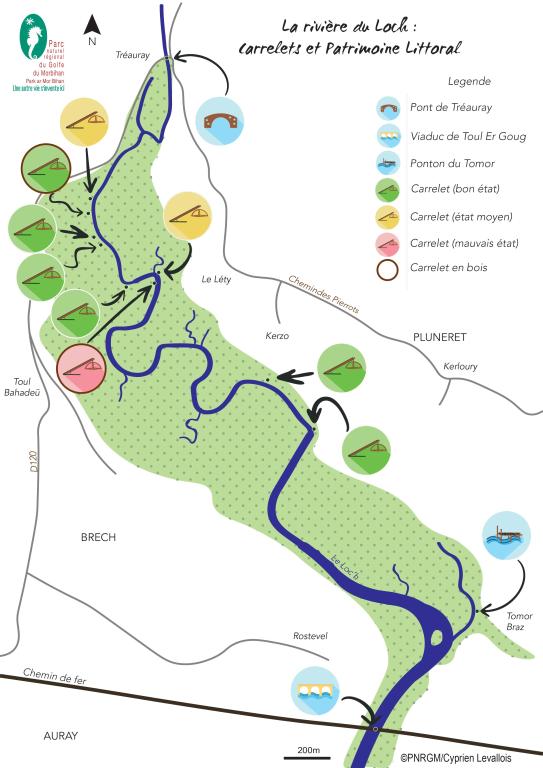

La pêche au carrelet

Le golfe du Morbihan comporte également des témoignages d’une pratique de pêche apparue plus tardivement, la pêche au carrelet. L’apparition du carrelet est difficile à dater mais le mot, avec l’orthographe de “quarlet”, date de 1360 environ(8). Les premiers carrelets servent pour la pêche à pied, puis sont progressivement installés en poste fixe à quelques mètres du rivage. Sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, quelques installations fixes sont encore lisibles dans le paysage, le long des méandres de la rivière du Loch. Les premiers, en bois, ont été réalisés par les cheminots d'Auray à partir du milieu du 19e siècle pour répondre à un besoin de complément alimentaire. Une autorisation de posséder un carrelet était demandée auprès des Affaires maritimes par les familles. Les carrelets étaient installés sur la rive, mais quelques pêcheurs en équipaient l’arrière de leurs petits bateaux. Anguilles, plies, mulets, bars, crevettes, etc. étaient ainsi attrapés dans les mailles resserrées du filet. Après 1940, la pêche au carrelet retrouve sa fonction de moyen de subsistance. Aujourd’hui neuf carrelets, présentant différents états de conservation, sont observés le long de la rivière du Loch : trois côté Pluneret, six côté Brech. Quelques-uns, constitués de parties en bois et/ou métal et d'un filet amovible, sont encore utilisés ponctuellement pour une activité de loisir.

Notes et références :

1 - Archives de l’arrondissement maritime de Lorient : Correspondance au départ (1849-1900) - 4P2 12 : 24 juin 1884.

2 - G. Prigent, Les pêcheries de Bretagne, Archéologie et Histoire des pêcheries d’estran, 2008, p. 5-6, 144 p.

3 - M.-Y. Daire et L. Langouët «Sur la chronologie des pêcheries fixes : le point de vue de l’archéologie », dans M-Y Daire et L. Langouët (dir), Les pêcheries de Bretagne, Archéologie et Histoire des pêcheries d’estran, 2008, p. 51-61, 144 p.

4 - O. Levasseur « Les pêcheries sur les côtes septentrionales de Bretagne » dans M-Y Daire et L. Langouët (dir), Les pêcheries de Bretagne, Archéologie et Histoire des pêcheries d’estran, 2008, p. 11-34, 144 p.

5 - H. L. Duhamel Du Monceau et al., Traité général des pesches et histoire des poissons qu'elles fournissent, tant pour la subsistance des hommes, que pour plusieurs autres usages qui ont rapport aux arts et au commerce, 1769-1782.

6 - G. Prigent, Les pêcheries de Bretagne, Archéologie et Histoire des pêcheries d’estran, 2008, p. 5-6, 144 p.

7 - Des pêcheries fixes en pierre sont encore en activité sur l’Ile d’Oléron, tout comme d’autres, en bois sur la côte ouest du Cotentin (communication orale Alain Mercier).

8 - Joël Rasteau, Association “Les amis de Saint-Palais”, Une histoire des carrelets sur ponton, L’Estuarien, N° 21, Juillet 2007.

archéologue