Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Langueux

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Langueux

Du sel aux oignons : le développement du maraîchage :

Il est difficile d´établir un lien entre l´abandon des salines et l´entreprise du maraîchage, mais les projets de dessèchement de l´anse ont sans doute porté les réflexions sur d´autres alternatives économiques, comme le maraîchage et le commerce de ces produits.

En effet, les populations riveraines de la mer qui s´employaient dans les salines et la culture de légumes installées le long de la baie se sont consacrées presque uniquement à la culture de l´oignon depuis 1860. Le maraîchage est devenu une activité florissante. L´exploitation est de type familiale : la culture maraîchère est complétée par l´élevage d´une ou deux vaches et un cochon.

Les cultures anciennes éphémères sont le seigle, le blé noir, le lin, le chanvre et la moutarde.

La culture de l´oignon :

C'est la culture la plus importante de Langueux jusqu´en 1960, semble-t-il, avec un réseau commercial très élaboré. Cependant, c'est une culture difficile.

Statistiques : elle fournit plus du tiers de la production départementale (1950). Celle-ci a occupé 500 hectares en 1946 et fournit 82500 quintaux en 1946.

Prix de vente : quintal a monté de 800 F en 1946 à 1800 F en 1947.

Les ports de Roscoff et de Saint-Brieuc chargeaient en 1939 environ 25000 tonnes d´oignons pour l´Angleterre.

1948 : l´Angleterre limite les importations d´oignons. A partir de cette date, la plupart de la récolte d´oignons est expédiée par le train par les commerçants en gros d´Yffiniac et de Saint-Brieuc.

La crise de 1948 : surproduction - chute des cours - importation (1949 : 80F /kg d´oignon de la baie et 35F/kg oignons importés d´Hollande).

La technique agronomique utilisée : faire les graines (mars-avril), sécher sur des « serpillières » de 4m2 au soleil pendant un mois, puis passer au « cruble », semer en août ou septembre, enfin sarcler.

Le repiquage en mars- avril : corvées collectives, aide des « bonnes femmes », journalières payées à la tâche (main d´oeuvre importante vers 1955, lors de la fermeture d´usines à Saint-Brieuc, les femmes aident à sarcler et à biner).

Le couvreur fait un sillon avec une « marre », la femme plante le plant et l´homme recouvre. Sarcler en faisant très attention de ne pas abîmer le bulbe. Fin août les oignons tombent tout seul. On les fait sécher par temps sec dans des « longes » (tas sur de la paille recouvert d´une bâche. La récolte nécessite la présence des femmes. Celles-ci s´occupent de la préparation des graines, de la mise en terre des plants, de la récolte. L´homme sème et prépare la terre, les sillons et recouvre le plant.

La culture des autres primeurs : carottes, choux, petits pois :

Le travail de la terre se fait avec un extirpateur en mars, labour au brabant, puis hersage en avril-mai. Les carottes sont conservées à même le champs dans des sillons, recouvertes de paille et de terre. Le semoir à main sera mécanisé plus tard.

- Culture du plant de choux : jusqu´en 1970. Les choux sont destinés au bétail : choux jaunes et choux pommés. L´arrachage a lieu de janvier à fin avril, avec une technique particulière pour réaliser des bottes de 100 choux. La présence « d´arracheuses » et de « lieurs » pour préparer les bottes avec du genêt, qui seront vendues dans la journée au marché.

- Culture du petit pois jusqu´en 1950 : culture familiale, la cueillette nécessite la présence de femmes payées à la tâche (15 20 personnes).

- Culture des haricots : mise en « masse », tourelle, tas, pour faire sécher les haricots.

- Culture de la pomme de terre : arrachage, « tirerie » de pommes de terre fin août . Outil : la « griffe » pour sortir les patates de terre. Corvée familiale. Les femmes ramassent les patates, les hommes charrient et griffent. En 1945, arracheuse de patates mécanisée.

Les crises du maraîchage :

Une évolution difficile : les conditions climatiques pouvant nuire au rendement. Le gel (gel de février 1956) est nuisible aux plants de choux et d´oignons ; les pluies abondantes retardent la rotation des cultures. L´humidité favorise l´apparition de parasites.

Lorsqu´une récolte est menacée, les exploitants essaient de compenser la perte en développant une autre production (1956 : double 6 : 342récolte de haricots).

La concurrence (importation des oignons hollandais en 1957), l´évolution de l´urbanisme (rétrécissement des parcelles), une mécanisation difficile, l'exiguïté des parcelles et leur dispersion ne favorisent pas cette agriculture de plein champ.

Tableau d'évolution des parcelles et du nombre d'agriculteurs :

1954 : 618 ha cultivés

1946 : 754 ha cultivés

1988 : 449 ha cultivés (97 exploitations)

1996 : 342 ha cultivés (33 exploitations)

Les outils du maraîcher :

la marre (pour faire les sillons des plants d´oignons), la houette (sarcler les oignons), la griffe (pomme de terre), la fourche anglaise ou « Jersiaise » (modèle de Jersey à fines dents, munie d´une poignée avec un manche, très convoitée par les maraîchers et ramenée de Jersey par les saisonniers), la bêche, la houe (tranche).

Evolution du maraîchage :

La mécanisation, l' analyse des sols, les cultures sous châssis et sous serre se développent depuis 1955, avec l'introduction d'autres variétés de légumes comme les tomates, courgettes, concombres, salades, poireaux, céleris.

La commercialisation :

A son origine, l´activité maraîchère fut impulsée par :

- l´extension du marché vers l´extérieur (Jersey, Angleterre)

- le développement des communications par la voie ferrée. Le réseau Paris-Brest avec la gare d´Yffiniac, facilitait l´approvisionnement des vendeurs sur champs notamment et le réseau départemental permettant d´alimenter les marchés régionaux. Avant la seconde guerre mondiale, la gare d´Yffiniac expédiait parfois 30 wagons d´oignons par jours.

Les négociants :

En 1913, les commerçant de Saint Brieuc achètent les récoltes et les acheminent en France, à Jersey et Guernesey, en Angleterre, par le porte de Plymouth. Un vapeur vient au Légué prendre en moyenne 3 à 400 tonnes par an. Quelques envois se font par Tréguier et Binic (5-10 tonnes).

Des négociants à Langueux et Yffiniac passent commande, stockent les légumes dans des entrepôts près de la gare et acheminent ces produits vers Paris.

Les « cohotes » (1930 à 1960) :

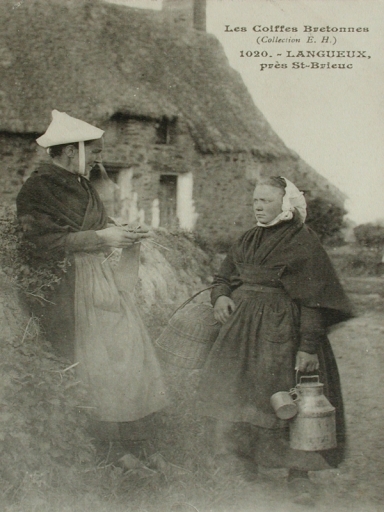

Des équipes constituées de 3, 4 femmes et d'un homme - situées aux Grèves - arrachaient les choux à la demande et étaient payés à la tâche. Ils étaient sollicités par les négociants qui prenaient commande et achetaient des parcelles de choux aux maraîchers qui n´avaient pas assez de clients. Les « cohotes » allaient sur les champs, les femmes arrachaient les choux et faisaient des poignées de 25, tandis que l´homme suivait et arrangeait les choux en poignées de 100 à l´aide de liens en genêt. Les choux étaient ensuite expédiés à la gare. Aussi, lorsqu´un maraîcher avait une grosse commande, il engageait une « cohote ». Elles étaient habillées de grands pardessus avec de larges blouses, et de grands sacs qu´elles mettaient sur leur derrière pour cacher leurs reins.

La coopérative :

Elle est née en 1950 à l´initiative d´une poignée de maraîchers et du maire de l´époque. Sa finalité : s´occuper de la vente et éviter les prix trop aléatoires fixés par les commerçants indépendants. Ils s´occupaient des commandes, de la vente et faisaient le tour des différents maraîchers. La vente des oignons et carottes se faisait principalement vers Paris. La coopérative est vite passée de 38 adhérents à 70. Elle prenait aussi en charge le lavage et le conditionnement des carottes. Mais la coopérative fermera en 1974.

Vente sur la route :

Les étales d´oignons bordent toujours l´ancienne route nationale et offrent encore aujourd´hui un certain attrait touristique.

Vendeurs d´oignons en Angleterre et à Jersey :

Activité très ancienne pratiquée au début du 20e siècle. Des exploitants partaient du port de Légué pour l´Angleterre, louaient un petit entrepôt sur la côte et sillonnaient la campagne. Ils étaient appelés, de manière très dépréciative (connotation raciste d´après guerre), les « sidis » de l´oignon.

Vente sur champs de 1900 à 1960 :

Dès le début du 19e siècle, les « surchamptiers » (vendeurs de légumes qui « battent la campagne », vendent sur les champs) sillonnaient avec leur char à banc les routes et les marchés de Bretagne pour faire du troc (contre de l´avoine) ou pour vendre les légumes. C´était une variété de colportage : la « surchampterie ». Ils partaient vers la mi-août, revenaient le troisième dimanche de novembre, pour assister à la fameuse foire aux « choquarts » (les pommés briochins), accompagnées de leurs épouses.

Dans la seconde moitié du 19e siècle, avec l´apparition des chemins de fer, les marchés se développèrent de la Bretagne à la Beauce jusqu´à la région parisienne. A partir de 1939, les « surchamptiers » partaient en camionnettes pour des voyages plus courts (parfois une journée). Presque tous les maraîchers des Grèves étaient surchamptiers. Ils portaient à l'époque un costume de velours noir.

On distingue 2 catégories de « surchamptiers » :

- les petits « surchamptiers » (saison de fin janvier à Pâques) qui se partagent les marchés hebdomadaires de la région (Saint Brieuc, Quintin, Guingamp, Dinan, Dol). Les hommes préparaient le chargement le dimanche et ils partaient le lundi très tôt (pour être à l´heure au marché) faisant le trajet à pied, au côté du cheval ou assis sur le brancard du char à banc lourdement chargé. Chaque jour, ils étaient sur les routes, par tous les temps, pour troquer leurs marchandises (légumes frais, oignons, choux fleurs) contre de l´avoine, du blé, et autres denrées.

Leur cri était bien connu :

Quat´ sous, quat´ sous, la botte ! Que tout l´ monde en emporte !

Les grands surchamptiers : la première saison terminée, ils repartaient dès la fin d´août pour deux à trois mois de vente de Dinan jusqu´à la région parisienne (Normandie, Beauce).

Avec son cheval et son char à banc, le surchamptier livrait des oignons et des plants dans les gros bourgs, les écoles, les commerces et chez les cultivateurs.

La femme et les enfants restaient à la maison, préparaient les récoltes et s´occupaient d´expédier les marchandises par voie de chemin de fer aux gares des villes de l´itinéraire du surchamptier pour le réapprovisionnement.

Avec cette forme de commerce, le surchamptier procédait à des échanges (le troc) mais obtenait surtout de l´argent qu´il laissait en dépôt dans les villes jusqu´à son retour. Pendant cette saison, le surchamptier menait une vie rude et joyeuse. Avec sa blouse bleue, ses guêtres de cuir, son grand chapeau noir, son fouet, le surchamptier avait fière allure. Un ancien raconte "On revenant au village parfois pour la Saint Michel la Toussaint, aussi pour passer le temps, cela nous arrivait de boire un petit coup et de faire la fête".

Les plants de choux et les oignons étaient les principaux éléments du trafic des surchamptiers de janvier à avril.

Cependant, cette tradition a disparu peu après 1918.

Les saisonniers :

Certains Langueusiens allaient faire des travaux de maraîchage à Jersey : récolte des pommes de terre, culture des tomates, choux fleurs. Ils pouvaient rester cinq semaines le temps de l´arrachage des patates, d´autres restaient jusqu´en hiver. L'intérêt principal était le gain : en particulier le cours avantageux de la livre sterling (1 livre : 24 francs avant 1914).

Le recrutement : en février, l´Union de fermiers de Jersey allaient dans les mairies former les équipes et signer les contrats.

Langueux : une agriculture littorale : La commune de Langueux, située au fond de la baie d´Yffiniac, fait partie du riche plateau limoneux de Cesson-Langueux. Ce qui lui vaut d´appartenir à la « ceinture dorée » de la Bretagne nord et du bord de mer. Ainsi, l´ouverture sur la mer de cette commune lui confère une situation privilégiée : accumulation de limons, présence de tangue, d´engrais marins, micro-climat propice à une agriculture maraîchère de plein champ. Ce fond de baie abrité a été transformé au cours des siècles en polder après avoir servi de salines. L´ancienne digue du chemin de fer sépare le schorre dans lequel coule le chenal de l´Urne, d´une petite plaine littorale, où s´est concentré l´habitat traditionnel des « Grévassins », perpendiculaire au rivage, et leurs champs en lanière (orientés est-ouest). L´espace gagné aux cultures, les « morées », ne présente pas l´aspect d´une conquête précaire de l´homme. Le schorre de Langueux gagne sur la slikke (vase non colonisée par des végétaux) et développe l´herbu. Cet herbu a été de tout temps utilisé pour le pacage des moutons et des bovins, jusqu'à une période récente. Du fait de la sédimentation marine, les salines devaient s´installer de plus en plus loin sur l´estran et abandonner le fond de l´anse. Déjà, un aveu de 1535 nous fait part de cet état, en distinguant les grèves labourables et les terres de marais graignables (AD 22, série G). En 1958, Langueux comptait 3785 parcelles pour une surface communale de 900 ha. Le morcellement des parcelles est ancien et fait suite à l´abandon des salines et à l´orientation de l´agriculture riveraine vers la polyculture légumière, qui s´accommode d´une surface cultivable réduite. Cette évolution parcellaire est sensible à Langueux et s´est accélérée entre les différentes éditions cadastrales entre 1847 et 1936, avec en corollaire, une plus forte densité d´habitations. En 1954, la commune de Langueux disposait de 205 hectares de surfaces en cultures maraîchères de plein champ (pour une surface légumière totale de la zone légumière Langueux-Yffiniac de 348 hectares). Dans cette zone limoneuse, le progrès des moyens de transport, par le chemin de fer va permettre le réapprovisionnement rapide des « surchamptiers » et de développer des cultures originales : oignons, carottes potagères, haricots, petits pois, moutarde (pour une usine de Saint-Brieuc), mûriers, prunes de La Coquinet, arbres fruitiers. Cette agriculture littorale, riveraine fait dire à Ogée dans son « Dictionnaire », publié en 1778-1780, réédité et complété en 1843 : "Le travail opiniâtre de cette industrieuse population a rendu fertile des rochers et des terrains incultes. Le sable de mer, les engrais de tous genres transportés peu à peu dans les moindres anfractuosités ont fait des terres de Langueux des jardins véritables où une foule de légumes naissent abondamment". "La charrue est à peine employée" précise-t-il encore, "Tout se fait à la pelle et à la houe". En effet, les techniques culturales qui s´apparentent au jardinage sont peu mécanisées, et hors le labour au tracteur, toute une panoplie d´outils manuels s´est perfectionnée et est encore utilisée aujourd´hui : marre, butoir, crible, bineuse, vielle de maraîcher. La marne ou tangue reste un précieux amendement pour une terre manquant de calcaire, associée à d´autres engrais organiques. Cependant, les engrais composés viennent suppléer ces engrais naturels. L'habitat des grèves L'habitat rural, littoral des grèves est orienté perpendiculairement au trait de côte, la façade au sud-sud-est. Les murs nord et est sont aveugles. Les champs bordent la maison côté polder. En outre, le rapprochement des habitations crée une défense supplémentaire. La maison traditionnelle est allongée. Elle comprend un seul bâtiment d'une douzaine de mètres de long sur six de large. Mais la longueur atteint parfois 20 m, dans le cas d'un accroissement progressif, d'une mitoyenneté familiale. La maison primitive est appelée "la maison d'à-bas" (de moindre hauteur), et sert aujourd'hui, selon les besoins, d'étable ou de remise. Parfois, un seul appentis tient lieu de cellier, de remise, d'étable ou d'écurie. Les hangars complètent cet aménagement. Chez les maraîchers, le grenier, vaste et profond est un élément essentiel de la construction. Occupant toute la surface de la maison, il est accessible de l'intérieur par un escalier et de l'extérieur par de larges gerbières, avant d'être transformé aujourd'hui en pièces mansardées d'habitation. Le matériau principal de construction associe le schiste et le granite. Le "madré" (argile et paille) a complètement disparu. La briqueterie de Saint-Ilan a favorisé l'emploi de la brique. Les toits très inclinés, sont recouverts d'ardoises, sauf autour de l'ancienne briqueterie, où ils sont de tuiles rouges. Quelques exemples de ferme à cour semi-fermée existent dans le Haut-Langueux. Les chemins vicinaux mènent aux grèves de Langueux, qui forment un village-rue, devant l'estuaire.

-

Auteur(s)

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

FRABOULET, Michel. Les rives de l´anse d´Yffiniac : étude de géographie régionale. Mém. D.E.S. Géographie : Rennes : UHB Rennes 2, 1958.

-

MINISTERE DE LA GUERRE/COMITE D´ACTION ECONOMIQUE. Le développement économique des Côtes-du-Nord : agriculture, industrie, commerce. Paris : 1919.

-

GAULTIER DU MOTTAY, Joachim. Géographie départementale des Côtes-du-Nord. Saint-Brieuc : éditions Vinier, 1862.

p.16

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales