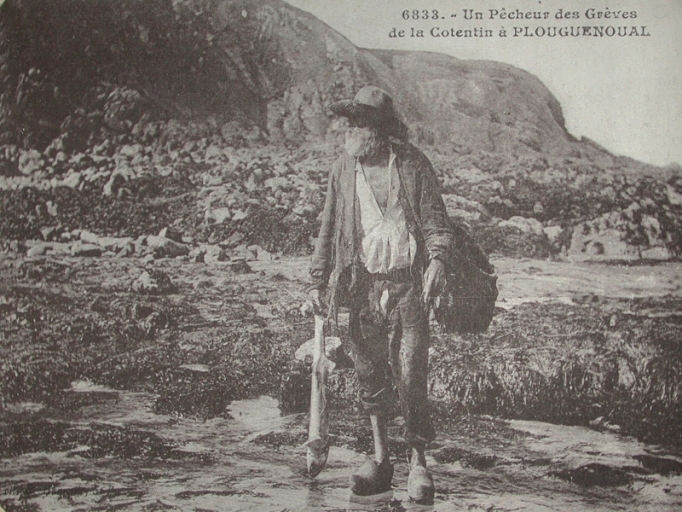

Les piquets de raies, appelés "bas-parcs", représentent une technique de pêche traditionnelle des pêcheurs à pied de la côte ouest de la baie de Saint-Brieuc, de Cesson à Planguenoual, depuis au moins le 1er quart du 18e siècle - comme l'atteste l'inspection de Le Masson du Parc en 1727. Ils seront supprimés d'après le décret du 4 juillet 1853 par l'administration maritime, malgré les demandes répétées des riverains. Un péniche garde-côte "L'Eveil" intervient dés août 1850 pour saisir les filets de pêche prohibés, relayé en 1852 par le cutter "Pluvier". Les piquets seront enlevés. Devant cette situation conflictuelle, les autorités chercheront un compromis. Une circulaire envoyée par le préfet des Côtes-du-Nord le 17 juillet 1854 a pour objet de recommander aux maires des communes riveraines de présenter leurs doléances. Celui de Planguenoual est l'un des premiers à répondre, puisque le 21 juillet, il fait part au préfet des réclamations et du courroux de ses concitoyens. Un grand nombre de familles trouve dans ces grèves une partie de sa subsistance. Il fait également part de la bonne volonté des pêcheurs de se conformer à la réglementation sur la dimension des mailles de leurs filets si on leur rend l'écluse et le droit de mettre des piquets dans la grève. La commune de Morieux réclamera aussi le rétablissement des bas-parcs. Le décret du 1à mai 1862 assouplit certaines mesures antèrieurse. Dans cet esprit, lors de la cession de 1863, le Conseil général des Côtes-du-Nord émét un voeu, demandant que les filets fixes puissent être soutenus par des piquets de toute sorte et que la senne à bras dite gabarre puisse être employée dans les conditions prescrites par le décret. Lors de sa session de 1867, il renouvelle la demande de rétablir les pêcheries supprimées. Les pêcheries sont acessibles à toutes les maréres, mais les plus basses sont complétées par la pose de lignes de fond (arouels) au sud de l'angle que fait le filet. Les arouels sont des petits bois enfouis avec un fer de bêche pour maintenir au sol la ligne et ses avançons. Les outils utilisés pour recueillir le poisson ensablé comme les plies ou les soles sont les râteaux mais aussi les fourches. Une brouette servait à transporter les lignes et les filets. La famille Le Chantoux (Gabriel, Rose, Rosalie Le Chantoux et Bastien Meno de la Cotentin), qui vivait au début du 20e siècle de la pêche à pied disposait de plusieurs pêcheries (filets pointés ou rayes) devant les grèves du Pont Rouault. Le hameau de Pont-Rouault, abrité dans un vallon débouchant directement sur les grèves par une allée charretière est fréquentée par ces familles de pêcheurs à pied. Plusieurs hameaux de la commune de Planguenoual regroupent des foyers de pêcheurs à pied, sans que ce groupe social soit une exclusivité. On rencontre dans le village de la Cotentin, le principal village de pêcheurs au 19e siècle, une grande proportion d'artisans. Le hameau compte une brigade des douanes. Le fond de l'anse Morvan abrite quelques chaumières. ; les textes de l'Ancien Régime y évoquent les droits de pêcheries de la Vicomté de Saint-Denoual. Les pêcheries survivent partiellement au cours du 19e siècle malgré les réglementations, et l'on retrouve à la fois des bas-parcs et une réutilisation des écluses dans les premières décennies du 20e siècle. Un rejet définitif du ministère de la Marine en 1920 à la demande du Conseil général rejette définitivement le maintien des bas et hauts parcs, jugés trop néfastes pour la reproduction des espèces côtières. Les filets de raies ont disparu au début des années 1950, remplacés par les bouchots à moules du Vauglin à Hillion. On peut cependant trouver enfoncés dans la vase des vestiges de piquets. Les concessions mytilicoles autorisées se sont d'abord développées de façon dispersée avant qu'un remembrement se mette en place pour délimiter le territoire des parcs. Les pêcheurs à pied et ces nouveaux concessionnaires de l'estran ont mis en place des convenances pour que chacun puisse poser des lignes ou des filets au-delà des parcs, et pêcher le pouillen et la crevette grise entre les bouchots. A remarquer que les boucheleurs posent aussi des filets à pleine mer avec leurs yoles ou leurs barges.

- inventaire préliminaire, Planguenoual

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Pléneuf-Val-André

-

Commune

Lamballe-Armor

-

Lieu-dit

Planguenoual,

Cotentin (la)

-

Précisions

commune fusionnée après inventaire Commune inventoriée sous le nom de Planguenoual

-

Dénominationsoutil de pêche

-

Appellationsrayes

-

Période(s)

- Principale : 1ère moitié 20e siècle

Les filets à pieux ou rayes (prononciation raye) sont des pièges à poisson fixes (mais qui peuvent changer de place selon le niveau des pêcheries), constitués de filets pointés maintenus droits et ouverts vers le rivage, par une série pieux chevillés en bois (ajonc, noisetier ou châtaignier) enfoncés de 30 cm dans le sable pour une hauteur émergée de 100 cm. Ces pieux forment deux lignes de 100 mètres qui se rejoignent en pointe vers le large : états de rayes. La description contemporaine de ces pêcheries apporte quelques précisions : ces pêcheries sont constituées de pieux d'une faible section dont la circonférence à la base peut être de 8 ou 9 cm. La base du piquet est taillée en pointe et à une dizaine de cm au-dessus de celui-ci, deux trous sont aménagés afin d'y passer une cheville ayant pour but de renforcer l'ancrage dans le sable. Les filets sont fixés sur ces pieux disposés en V, espacés de de 2 à 3 m, enfoncés à demeure dans le sable, accrochés sur les pieux par trois boucles faites à des hauteurs différentes. Ces descriptions tardives sont à rapprocher des illustrations évoquant ces établissements en baie de Saint-Brieuc au 18e siècle. En 1772, Duhamel du Monceau fait les constatations suivantes : A Saint-Brieuc, on nomme "Saine-à-pieux", des courtines circulaires qui sont beaucoup plus fermées que ne le représente la figure 2 de la PL. XXV ; queqlues-unes ont 4 pieds de hauteur ; d'autres seulement deux. Ces pêcheurs mettent un peu de plomb au pied de leurs filets. Mais ils ne détruisent ni le frai ni la menuise.

-

Catégoriescrochet

-

Matériaux

- bois

- matériau textile

-

Précision dimensions

h = 130

-

Statut de la propriétépropriété d'une personne privée

-

Intérêt de l'œuvreÀ signaler

Les filets de rayes représentent un type de pêche dont l'origine date au moins du 18e siècle, qu'il serait intéressant d'étudier.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

CLEMENT, J. H. Les anciennes pêcheries de la côte Est de la baie de saint-Brieuc. In Pêche à pied de usages de l´estran, sous la dir. De Guy Prigent. Catalogue de l´exposition présentée au Musée d´Art et d´Histoire de Saint-Brieuc, mai-octobre 1999. Rennes : Apogée, 1999.

p. 33,35

Documents audio

-

PRIGENT Guy. Témoignage de Jean Clément sur les rayes. Pléneuf-Val-André, 1999.

Témoignage oral de Jean Clément