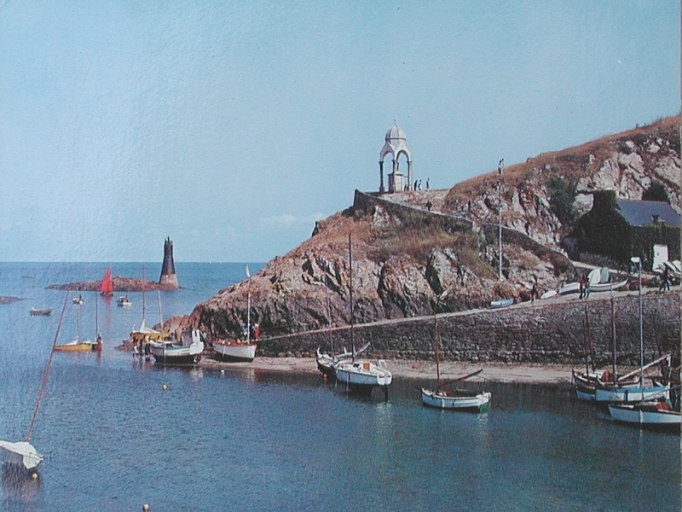

Evolution de la pêche côtière à Dahouët et Erquy : témoignage oral de Raymond Pays (Erquy)

Ancien marin-pêcheur de Erquy, Raymond Pays lorsqu'il évoque la pêche à Dahouët dans les années 1930, cite seulement la présence de quelques bateaux de pêche professionnelle dans ce port, qui pratiquaient le chalut à barre avec des bateaux de 9, 10 pieds de long, appartenant à Fouré et Morvan. Il y avait encore quelques sabliers et caboteurs armés par le Péchon ; alors que trois familles vivaient exclusivement de la pêche à Erquy : Le Cam, Rollier et Uby. Les autres marins qui sortaient occasionnellement étaient des retraités de la marine Marchande. Les métiers de la pêche avaient mauvaise réputation :

Ils crevaient la faim ; il n'y avait pas de glace, que de la fougère pour mettre sous les maquereaux ; les bateaux n'étaient pas motorisés ; tous les voiliers pêchaient les maquereaux à l'affare.

A partir de 1950, on a commencé à utiliser la drague aux praires en pêchant les oursins dans les cailloux, puis dans le sable. Les praires étaient aussi pêchées en marée d'équinoxe avec des fourches. Dans les petits fonds, on a commencé à pêcher les praires avec la drague lestée à mi-marée seulement, en traînant des orins. A basse mer, on ramassait 15 à 25 kg de praires. Les canots creux faisaient 17 pieds de long, équipés ensuite d'un petit moteur Bernard à essence de 6 chevaux. La drague devait "se visser dans le sol", la fune amarrée au mât. On ne tirait pas. On disposait de simples rouleaux sur le côté. On ne pouvait pas aller en ligne droite : 20 à 30 praires par coup de drague, de 10 minutes. Les premiers bateaux étaient construits à la Richardais (chantier Mallard) ou à Carantec pour Erquy. Le seul bateau à faire les praires à Pléneuf était celui de René Morvan, la même coque que mon "Risque tout", un 19 pieds avec grand voile aurique, flèche, foc et trinquette. Morvan était aussi pilote à Saint-Brieuc.

Un Camarétois est venu le premier faire les praires au Grand Léjon. Les premières dragues utilisées pour les "ricardiaux" n'avaient pas de dents. Les pêcheurs n'avaient pas de tapis de drague. Les premiers viendront de la rade de Brest avec la coopérative. Puis on a mis des doigts, un bout de fer rond de 10 cm, qui pliait souvent. La drague faisait 18 cm de large. On pêchait aux "Petits Chevaux", au nord de la Comtesse : 40 kg seulement la 1ère journée de pêche. Il y avait 4 bateaux : les frères Bourel de Saint-Brieuc, un bateau de Saint-Quay et le plus grand bateau d'Erquy, ponté "Le Sidi-Brahim" de Raymond Pays. Avec le pont, on pouvait rejeter le sable à la mer. L'été, les bateaux faisaient la coquille : "on rafouillait". Cependant, comme les pêcheurs avaient "bougé" les fonds, les coquilles se sont multipliées.

Raymond Pays a pu acheter une drague d'occasion à Grandcamp comme modèle, qui lui a permis de confectionner le première drague à praires "moderne", puis à coquilles Saint-Jacques. Les dragues plus lourdes lestées avec une vis de pressoir, ont été équipées de volets pour faire plonger la drague plus profond et la diriger comme un gouvernail, à la fin des années 1960.

Cependant, il a fallu attendre encore 4 ans pour que cette pêche soit rentable avec des moteurs de seulement 50 chevaux. Le terrain de pêche s'était agrandie au sud de Rohein, dans un fond où une goélette "La Pleubaniaise" avait coulé. Les marins allaient pêcher toute l'année, alternant le chalut, les praires et les coquilles Saint-Jacques. Un matelot à la fin des années 1960 gagnait dans sa semaine ce qu'un ouvrier gagnait dans son mois. Puis les dragues rivées ont été forgées par les forgerons d'Erquy (Morel et Blanchet) et Trotin de Dahouët.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales