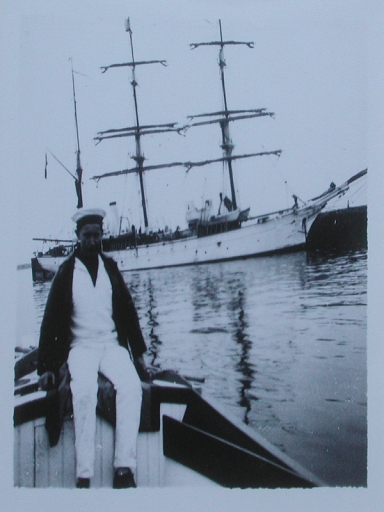

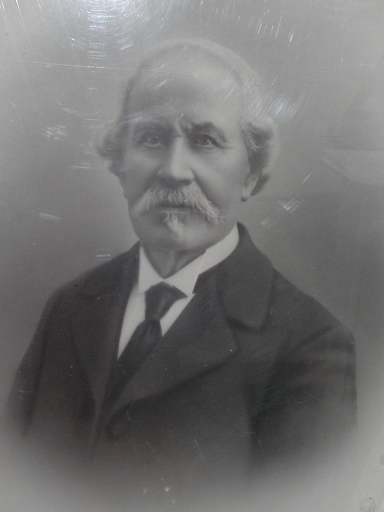

Cette demi-coque appartient à M° Alain Marie Gautier de Pléneuf-Val-André, petit fils du constructeur François Mathurin Gautier, natif de Dahouët (1832-1918), qui après avoir navigué quelque temps au cabotage, au long cours et dans la Marine nationale, fondera le chantier malouin qui portera son nom jusqu'en 1928, avec ses fils. L'ancien chantier Gautier sera ensuite racheté par Craipeau et Gautier fils par Donne et Tardivel en 1928. Il semblerait que François Gautier ait construit au début de sa carrière des bateaux à Dahouët avant de s'installer définitivement à Saint-Malo. Les recherches historiques sur ce charpentier de marine hors pair sont encore à effectuer. Mais avant cette période d'après la 1ère guerre mondiale, qui annonce la fin de la voile de travail, l'âge faste de la construction navale se situe entre 1850 et 1910, à l'apogée de la grande pêche et des longs courriers transatlantiques et cap-horniers. De 1868 à 1890, les chantiers navals Dandin de Saint-Malo, dirigés par François Gautier (qui cumule les fonctions d'architecte et de constructeur), vont construire sur les cales de Moka (avenue Louis Martin) 6 à 7 navires par an, de 33 à 52 m de long, avec 60 à 80 ouvriers. La guerre de 1870 va freiner cet élan, mais le chantier tient bon jusqu'en 1907. Plus de 140 beaux navires, goélettes et trois-mâts pour Saint-Pierre et Miquelon, longs courriers et premiers navires océanographiques, comme le "France", trois mâts goélette lancé en 1903, suivi du célèbre "Pourquoi-Pas" du Cdt. Charcot, gréé en trois mâts barque, lancé en 1908. Le plan de voilure original des navires hôpitaux "Saint-Paul" et "Saint-Pierre", construits à la fin du 19e dans les chantiers Gautier (pour le compte des Oeuvres de mer), présente une surface de voilure de 800 mètres carrés. Le Saint-Paul s'échouera en 1899 sur la côte sud d'Islande. Ces plans de voilure et plans de formes sont conservés par M° Gautier Alain Marie. Ces documents avec quelques demi-coques de chantier sont les seuls témoignages archivés dans le domaine privé de l'épopée de ces grands chantiers du temps de la grande pêche. En 1892, l'un des fils de François Gautier, Gustave collabore avec son père, puis fonde juste à côté son propre chantier, qui va poursuivre la tradition et le style de construction "Gautier". De son côté François, âgé de 68 ans s'associe avec son fournisseur de bois, M° Buron, puis s'adjoint la collaboration de ses deux autres fils, Joseph et Edmond, pour fonder en 1905 la "Société des Chantiers de Constructions Navales Edmond et Joseph Gautier Frères", l'un s'occupant essentiellement des achats et des comptes, l'autre des plans et des études, avec comme conseiller technique leur père. Les chantiers Gautier continuent ainsi leur progression jusque la fin de la première guerre mondiale, avant qu'une autre raison sociale prenne la relève. Le 29 juin 1918, François Mathurin Gautier décède à l'age de 84 ans. Il aura offert en 1880 à sa paroisse d'origine Pléneuf la maquette du croiseur à barbette "Duguay Trouin", en mémoire de son père Félix-Julien-Jacques Gautier, charpentier et maître du port de Dahouët, Chevalier de la légion d'honneur (décédé en 1859). Mais la saga familiale et maritime des Gautier ne s'arrête pas là, puisque les Gautier seront liés par alliance à la famille des armateurs Le Péchon. François Gautier était marié avec une héritière Le Péchon. On retrouve encore un Gautier René, architecte du renouveau de l'architecture bretonne après la guerre 1939-45, et notre informateur Alain Marie Gautier, décorateur de cinéma et brillant dessinateur, maquettiste des bateaux construits par ses célèbres ancêtres.

- inventaire préliminaire, Pléneuf-Val-André

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Pléneuf-Val-André

-

Commune

Pléneuf-Val-André

-

Lieu-dit

le Val-André

-

Dénominationsmaquette

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Gautier François Mathurinarchitecte navalGautier François MathurinCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Demi-coque de chantier, modèle sur charpente réalisée par François Gautier, pour la construction d'un trois-mâts de grande pêche ou de commerce, avec différences essences de bois. Cette demi-coque d'étude en bois tranché, chevillée mais entièrement démontable, servait au constructeur à tracer ses plans au sol grandeur nature, pour établir les gabarits du bateau. Le tracé des lignes d'eau et des couples des membrures sont indiquées sur la demi-coque. Le plan de formes d'un trois mâts de 380 tonneaux de jauge brute indique une longueur hors tout de 45 mètres et de 9, 30 m au niveau de la plus grande largeur, 37, 50 m de longueur en flottaison, 4, 27 m de tirant d'eau. Ces bateaux sont d'une tonture assez prononcée et élégante. Ils avaient la varangue assez plate et le maître couple bien rempli pour être porteurs, avec des lignes douces de l'arrière pour donner une marche avantageuse ; enfin l'avant légèrement déversé était muni d'un guibre avec un très joli dessin, orné souvent d'une sculpture : entrelacs de feuillages rehaussés de peinture, se terminant sur une pomme ou une volute. L'un des plus grands et des plus célèbres navires construit par François Gautier sera le navire océanographique "Pourquoi-Pas", trois-mâts barque construit en 1906, qui fera naufrage en 1936 sur les côtes d'Islande.

-

Catégoriescharpente

-

Structures

- coque démontable

-

Matériaux

- bois

- acajou

- chêne

-

Précision dimensions

l = 140

-

Statut de la propriétépropriété d'une personne privée

-

Intérêt de l'œuvreÀ signaler

Cette demi-coque de chantier est encore à étudier pour son identification, de même que les nombreux plans et autres demi-coques réalisées par ce charpentier de marine, témoin et acteur de l'épopée de la grande pêche à Islande et Terre-Neuve, et des progrès de la l'architecture et de la construction navale entre le 19e et le 20e siècle.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales