Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Erquy

- enquête thématique régionale, Les bateaux du patrimoine

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Pléneuf-Val-André

-

Commune

Erquy

-

Lieu-dit

le Port d'Erquy

-

Dénominationsbateau de charge

-

AppellationsSAINTE-JEANNE

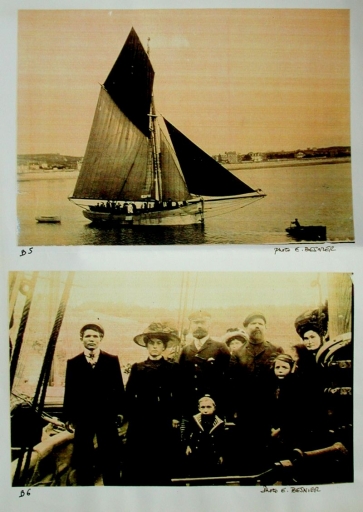

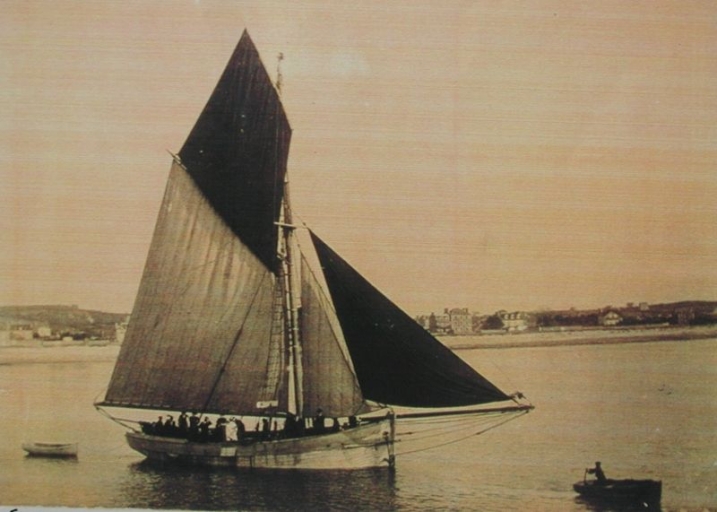

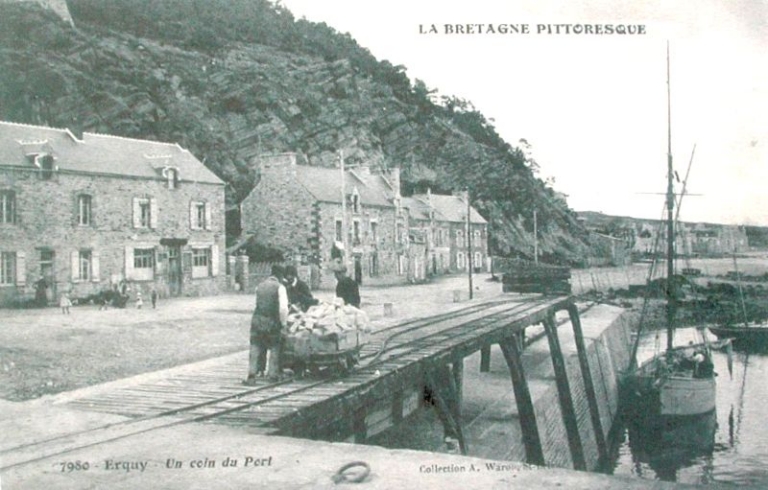

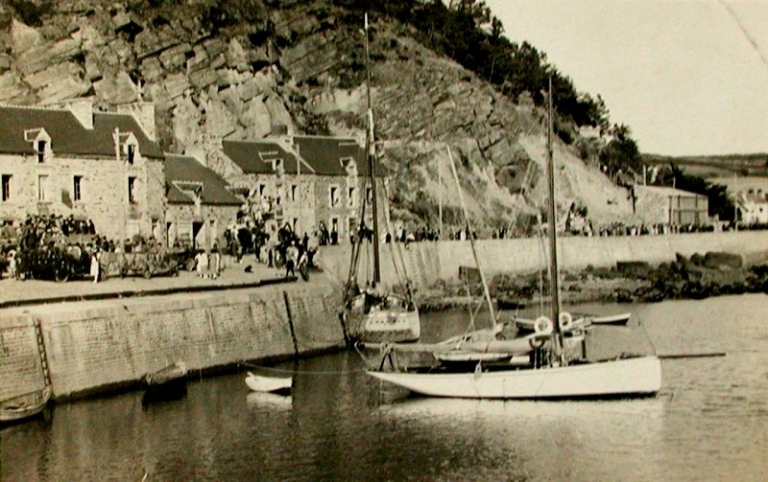

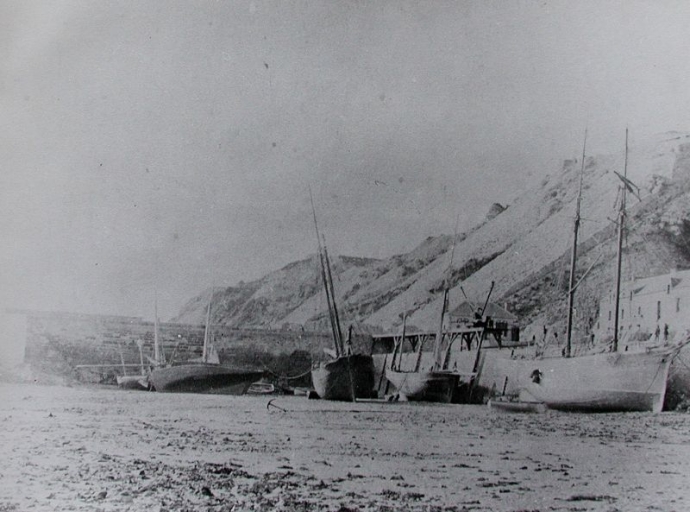

La reconstruction du sloop borneur la "Sainte-Jeanne" est l'oeuvre d'une association locale d'Erquy "Sloop d'Erquy", dont le président initiateur est Roland Blouin. Cette association s'est appuyée sur le témoignage de Louis Duclos, qui a navigué sur ce bateau de charge avec son père en 1937.

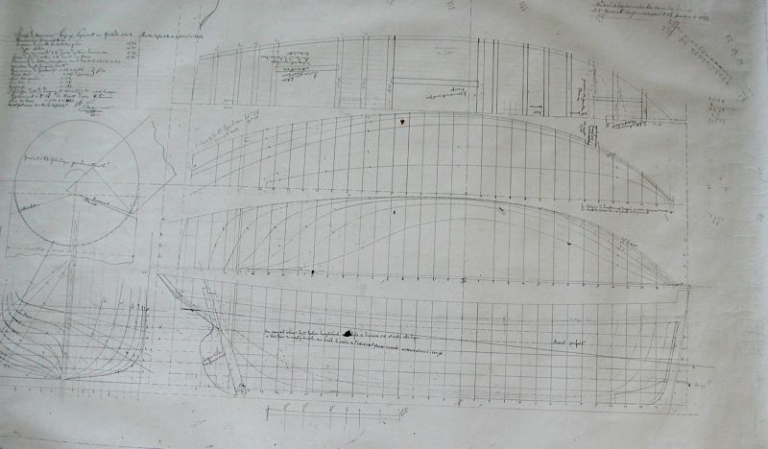

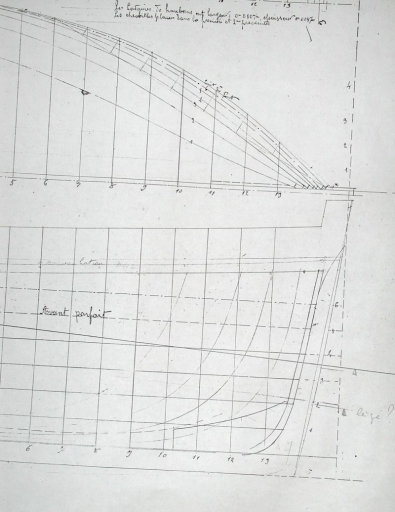

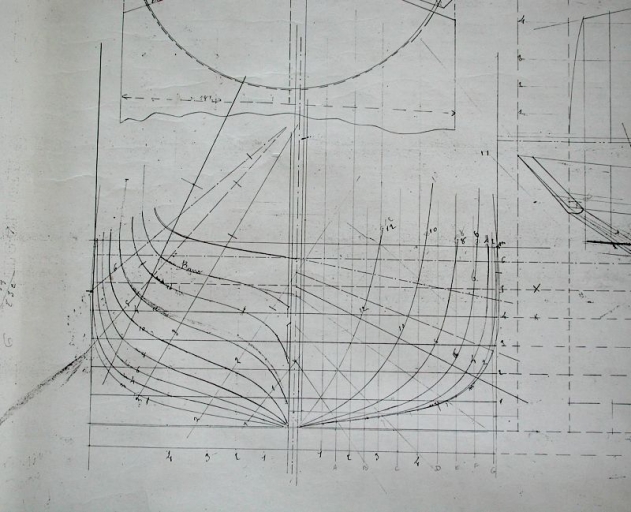

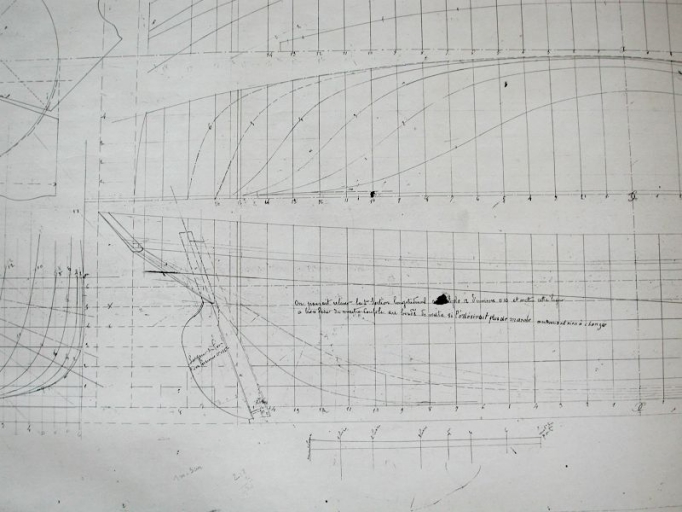

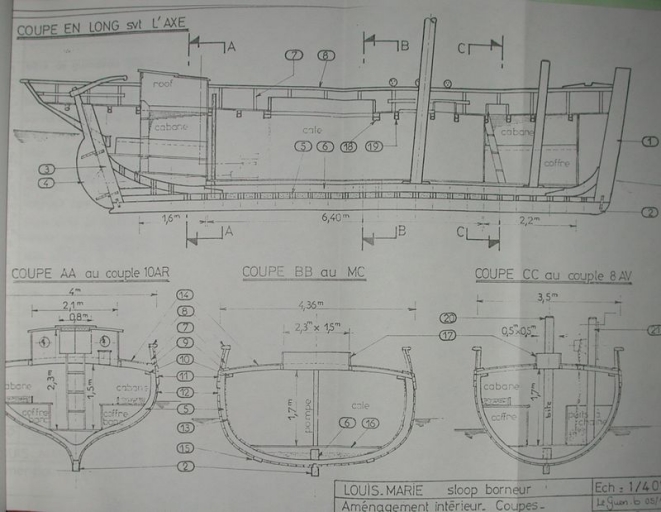

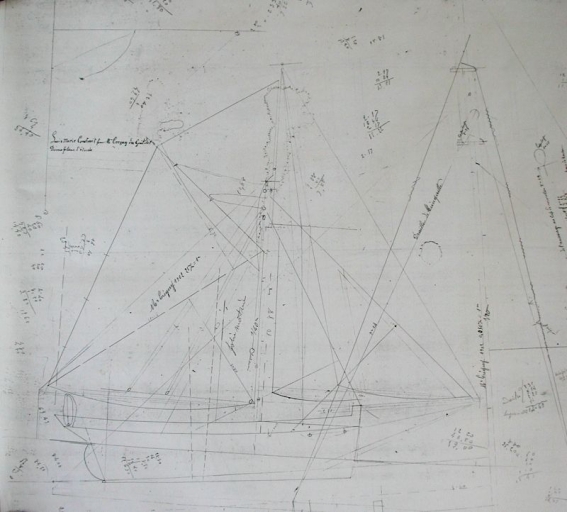

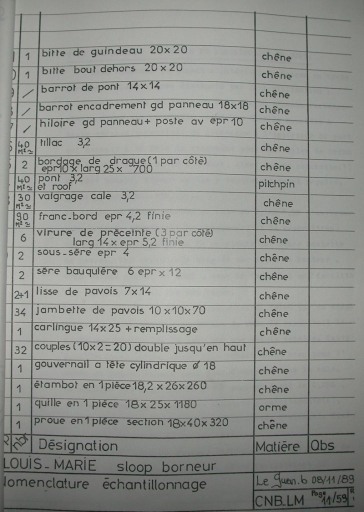

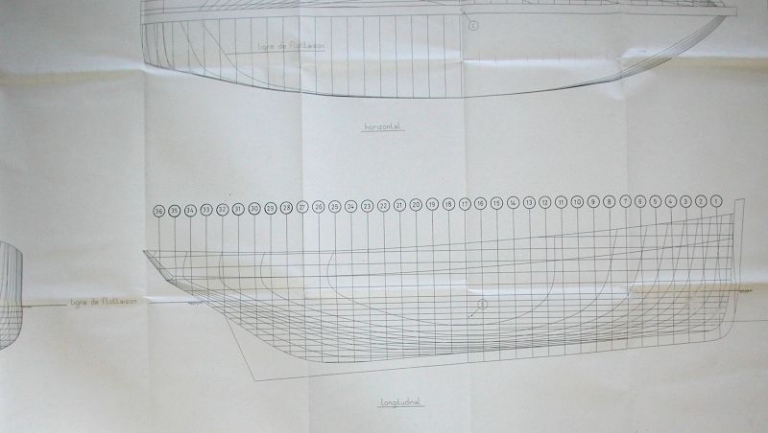

Ne disposant pas du relevé de plan de la "Sainte-Jeanne", l'association s'est d'abord inspirée du relevé de plan (perpendiculaire à la quille, "portant sur grève") de Jean Le Bot, effectué à partir du navire borneur le "Louis-Marie", construit au chantier Le Marchand en 1902, pour Louis Tréguy, négociant au port du Guildo.

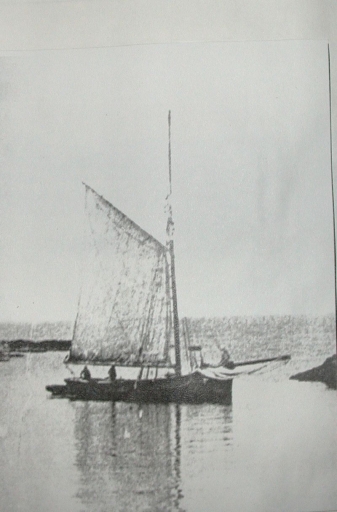

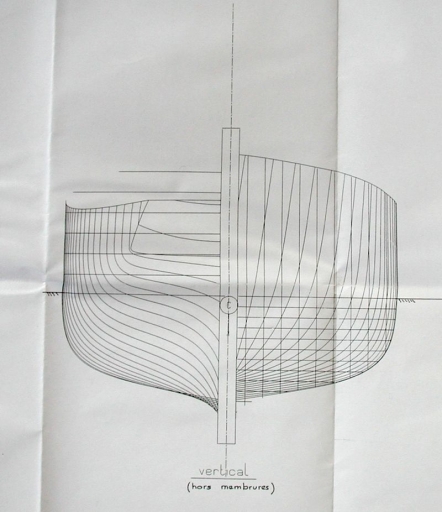

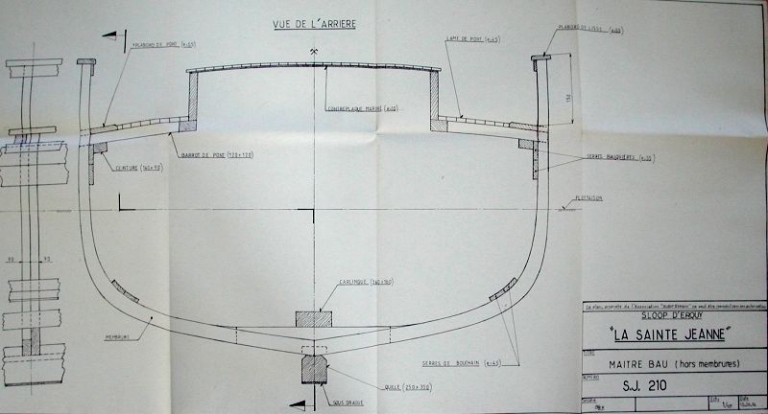

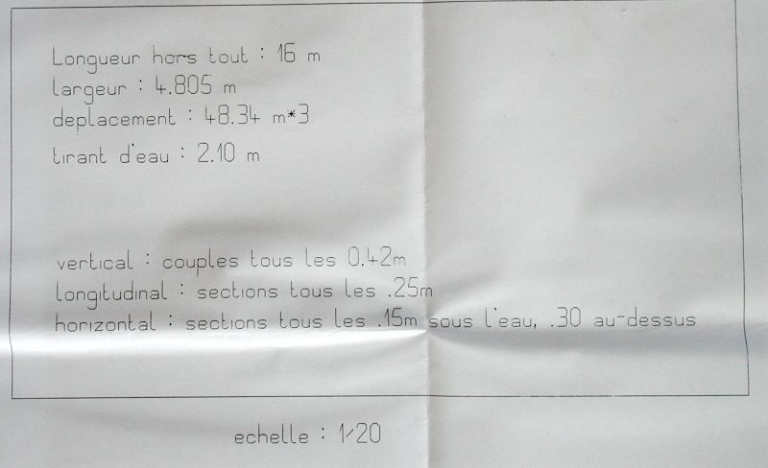

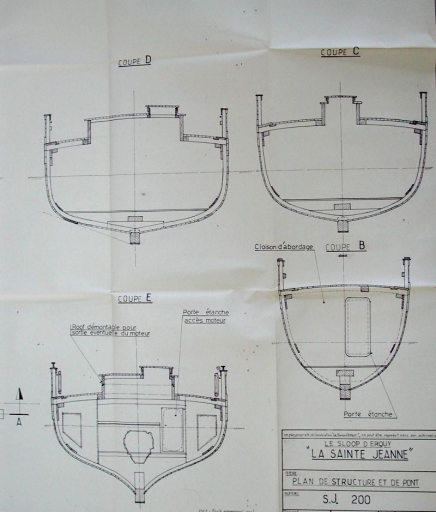

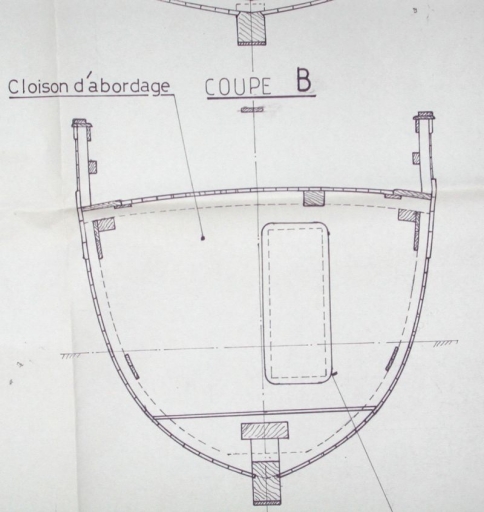

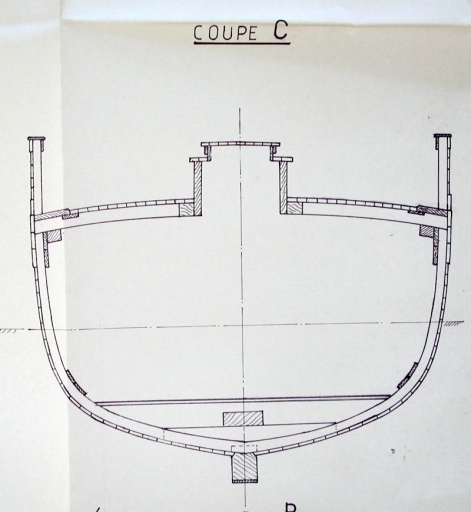

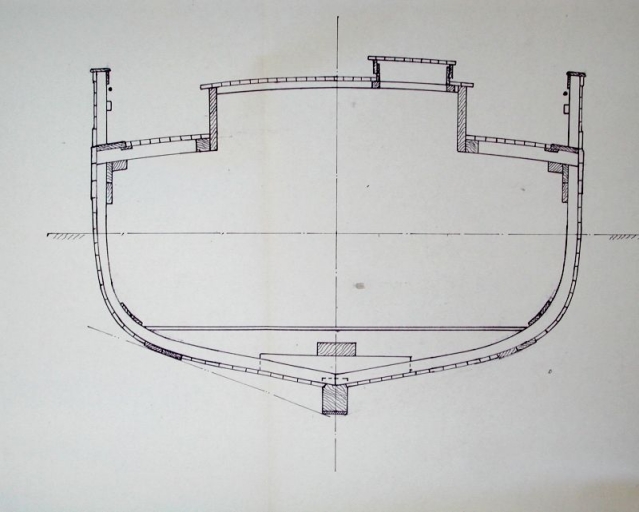

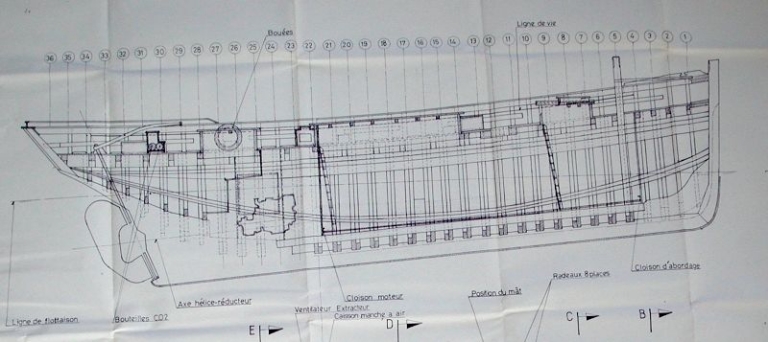

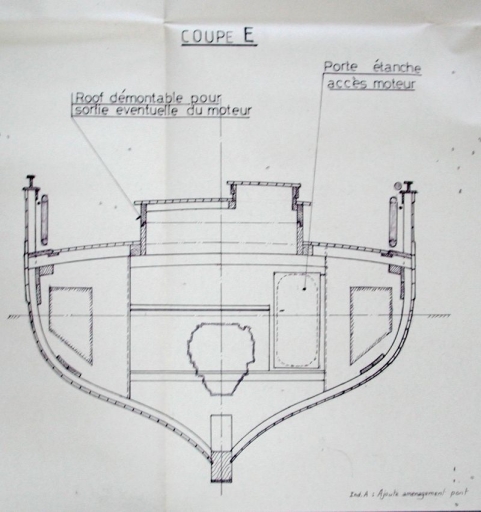

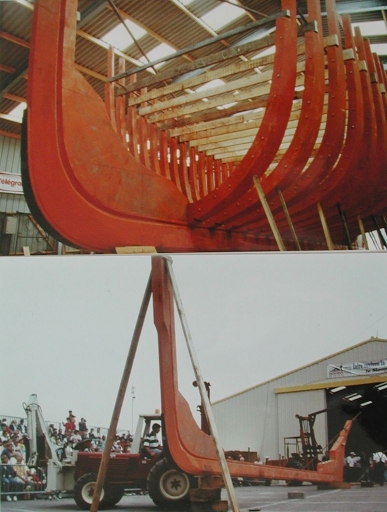

Ce bateau a longtemps navigué avec un capitaine et un équipage de Pleubian. Ce borneur très toilé mesurait 14 m de coque pour 11,33 m de quille. Le plan de la nouvelle "Sainte-Jeanne" présente une extension de ces formes, avec une jolie voûte, un frégatage important. Une première maquette fut réalisée selon l'épure d'origine par Raymond Mahé en 1993-95 à l'échelle 1/200ème. Le rapport d'échelle avec le "Louis-Marie était de 1 à 1, 015. La réalisation d'un nouveau plan fut confié à un cabinet d'architectes brestois (société IODE), dirigé par Maryse Laurent. Ce plan présentait un plan perpendiculaire à la ligne de flottaison. La construction fut confiée au chantier naval Yvon Clochet de Plouguiel qui devait réaliser la coque sur le port d'Erquy. L'association assura le suivi de la construction et fit modifier certains aménagements : le roof à la place des panneaux de pont, la cloison du moteur. A l'origine, la "Sainte-Jeanne" était peinte de couleur grise. Et la motorisation (Baudouin DF6 de 88 kw, 120 chevaux). Le pavois fut rehaussé à 65 cm avec la lisse de 75 cm au maître bau, pour des raisons de réglementation et de sécurité.

La construction dura de juin 1993 à août 1994. Edouard Lefebvre, ancien menuisier, construisit un rail de lancement traditionnel en bois pour le lancement du bateau sur cale suifée 82 ans après le baptême de la première "Sainte-Jeanne". Le navire armé aujourd'hui en plaisance navigue en croisière côtière.

-

Période(s)

- Principale

- Principale : 4e quart 20e siècle

-

Dates

- 1994

-

Stade de création

- copie

-

Auteur(s)

- Auteur : charpentier

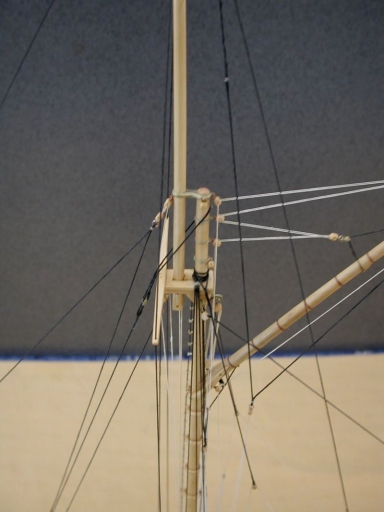

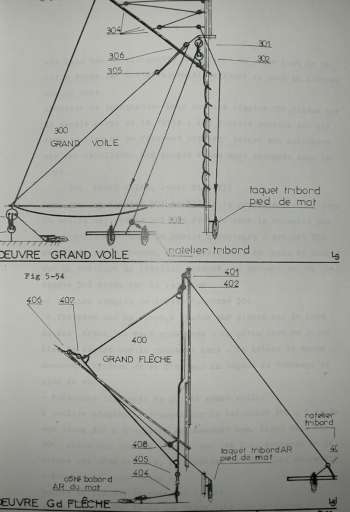

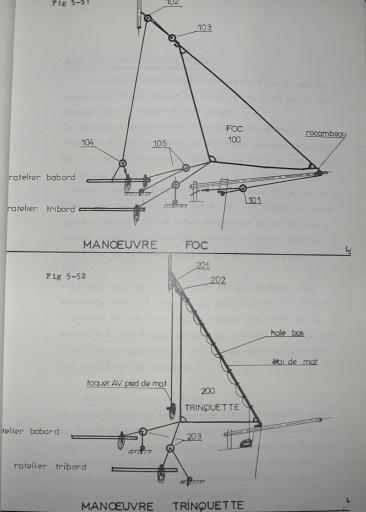

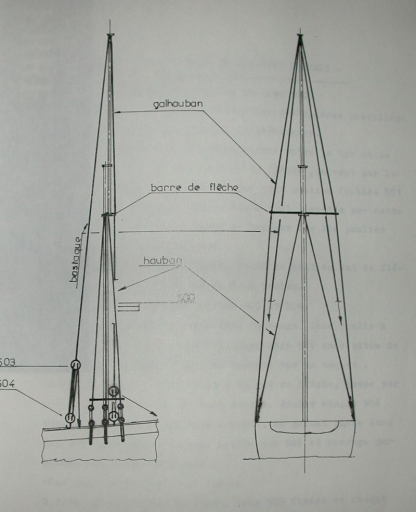

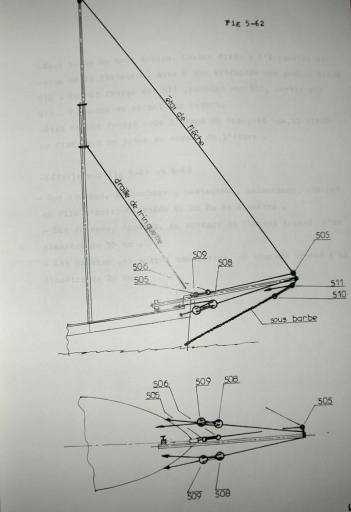

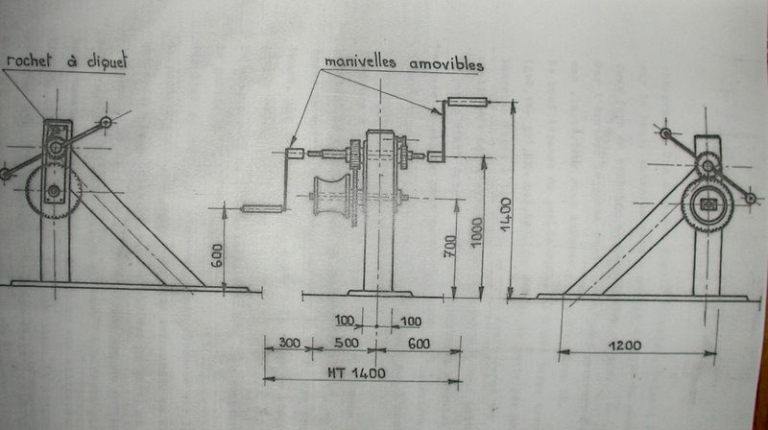

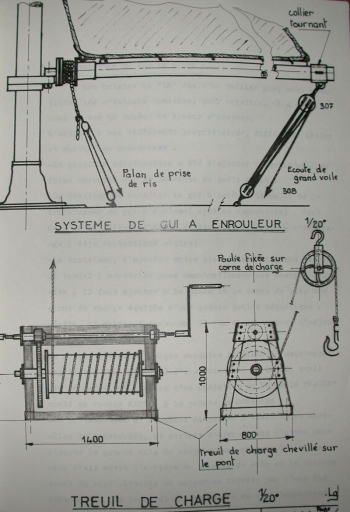

La coque de la "Sainte-Jeanne" mesure 16 m, 4, 80 m au maître bau, un tirant d'eau de 2, 10 m, pour un déplacement de 48, 34 m3 et un poids de 35 tonnes. Le tirant d'air est de 22 m (hauteur du mât en pin sylvestre de 120 ans d'âge). Le nouveau plan, dessiné par l'architecte naval Maryse Laurent de la société IODE de Brest, présente un plan de forme perpendiculaire à la flottaison : couples en vertical tous les 42 cm et sections en longitudinal tous les 25 cm. La construction est toute en chêne sauf le pont et le pavois en sapin : serre-bauquière de section 60 cm, 3 virures de préceinte de 14 x 5, 2 cm, bordé simple de 4,5 cm, bordé d'échouage de 5,5 cm, membrures en 2 x 9 cm. Les 32 couples sont dédoublés. La surface totale de voilure est de 200 m2, dont 110 m2 pour la grande voile.

-

Catégoriescharpente

-

Structures

- entièrement ponté

-

Matériaux

- bois

- chêne

- sapin

-

Précision dimensions

l = 1400

-

État de conservation

-

Précision état de conservation

En état de naviguer.

-

Statut de la propriétépropriété d'une association

-

Intérêt de l'œuvreÀ signaler

Ce bateau du patrimoine local mériterait d'être protégé.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

LE GAL LA SALLE, Jean-Pierre, BLOUIN, Roland. Le port d'Erquy au temps des carrières. In Le Chasse-Marée, 1994, 82.

p. 42-45

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales