La largeur importante, de près d´un mètre, des baies, la présence d´opus spicatum dans les murs de la nef et l´allure des grandes arcades constituent, selon P. Guigon, autant d´arguments qui plaident en faveur d´une datation du début du 11è siècle pour cette nef. Ce que rejoint M. Déceneux, pour qui ces caractéristiques qui tendent à rappeler l´église du Lou-du-lac, conduiraient à proposer une datation autour de l´an mil. En ce qui concerne l´ensemble de peintures murales, d´origine, découvertes lors des restaurations, plusieurs hypothèses de datation ont été formulées, notamment celle qui placerait ces réalisations au 9è ou 10è siècle. Cette proposition, s´appuyant à la fois sur la technique employée, le peu de pigments utilisés et le style assez schématique des figures, pose différents problèmes. Tout d´abord cela ne correspond pas à l´époque de construction de l´édifice, contrairement à ce qui a pu être écrit, puisque les recherches tendent à attribuer l´église aux alentours de l´an mil voire au 11è siècle. De plus, des détails dans ces peintures viennent contredire l´hypothèse d´une réalisation d´époque carolingienne. En effet, les inscriptions Michel et Melchisédech par comparaisons paléographiques ont été datées du 12è siècle. De plus, les costumes représentés à Langast possèdent des éléments, comme les manches larges et le col bien particulier, qui n´apparaissent en peinture qu´au 12è siècle.

- enquête thématique régionale, Les églises romanes de Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Plouguenast

-

Commune

Plouguenast-Langast

-

Lieu-dit

Langast

-

Emplacement dans l'édifice

intrados des arcades de la nef et piliers recevant la retombée de ces arcades

-

Précisions

commune fusionnée après inventaire Commune inventoriée sous le nom de Langast

-

Dénominationspeinture

-

Période(s)

- Principale : 11e siècle , (incertitude)

- Principale : 12e siècle , (incertitude)

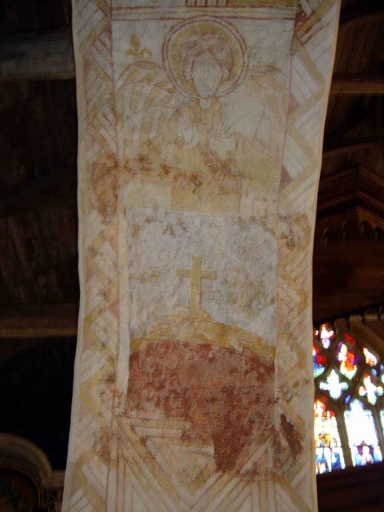

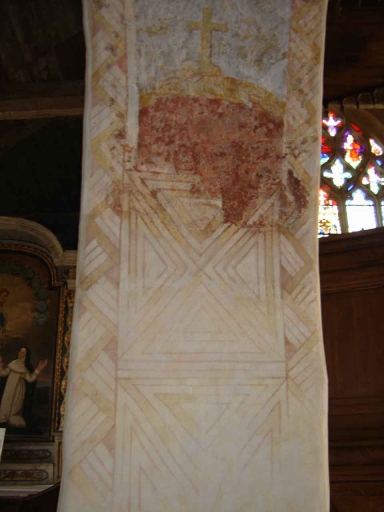

Les peintures murales datant de la construction primitive de l´édifice sont localisées sur les intrados des arcades de la nef ainsi que sur les piliers. Cet emplacement réduit et en définitive parmi les moins « visibles » des fidèles, en tout cas moins que les murs latéraux de l´édifice, laisse supposer qu´il ne s´agit là que d´une partie minime du décor d´origine. On peut donc penser avec une quasi certitude que ces vestiges appartenaient à un ensemble de peintures murales plus développé et à un cycle iconographique riche. L'ensemble présente un décor de représentations ornementales mais aussi figurées.

-

Catégoriespeinture murale

-

Matériaux

- enduit, support peint, polychrome

-

Iconographies

- Melchisédech

- saint Michel

- ange

- auréole

- homme

- en buste

- livre

- ornement géométrique

- rinceaux

- barbe

- robe

- chasuble

-

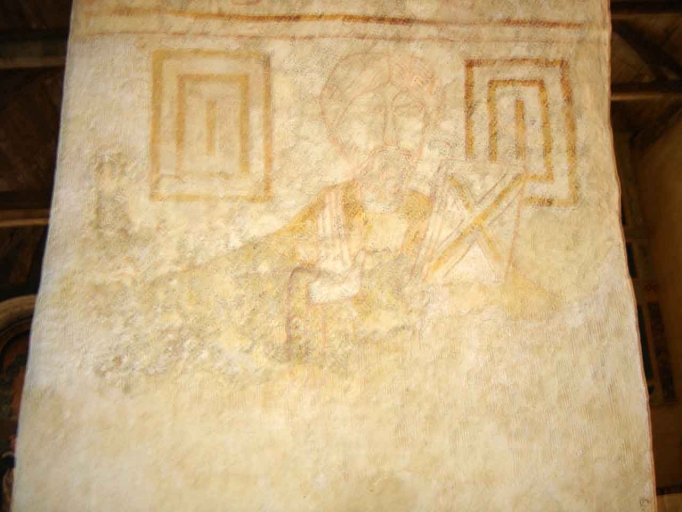

Précision représentations

Les deux premières arcades de la nef présentent des motifs de rinceaux végétaux identiques, bien que celui présent sur l´arcade sud soit presque entièrement masqué par des rinceaux du 16e siècle. Les arcades suivantes possèdent un décor figuré réalisé selon une composition identique pour chaque intrados : deux personnages en pied représentés de face occupent chacun la moitié de l´intrados, ils sont séparés et encadrés par des motifs géométriques. Aux pieds de ces deux personnages figurés se trouve un espace carré occupé par des motifs géométriques ou des bustes. Dans la deuxième travée, l´arcade nord ne conserve aucun décor ; l´arcade sud représente saint Michel et Melchisédech. Saint Michel est figuré nimbé et ailé. Dans un linge qu´il tient devant lui se trouve un autre personnage de petite dimension, les mains jointes à hauteur de son visage. Il s´agit probablement de la représentation de l´âme. Melchisédech est également nimbé, vêtu d´une chasuble aux manches très amples, il lève ses mains à hauteur de ses épaules et les tend paumes en avant. Les arcades suivantes, appartenant aux troisième et quatrième travées de la nef, présentent toutes des représentations d´anges, excepté la quatrième arcade sud, reconstruite donc dépourvue de décor. Ces anges sont représentés de face et en pied, ils adoptent la même posture avec leurs mains levées à hauteur d´épaules, paume droite tendue vers l´avant. Ils sont tous nimbés et ailés et tiennent dans leur main gauche un livre fermé. Ils portent, pour la plupart, une robe longue serrée à la taille, aux manches légèrement évasées comme le bas du vêtement. Ces robes sont couvertes de motifs, différents pour chaque ange : lignes courbes aux tons différents, motifs géométriques. Les revers du bas de la robe et des manches, les cols et liens au niveau de la taille sont d'une couleur distincte de celle du vêtement. L´un des anges porte une chasuble. Sous les anges se trouvent des motifs variés, géométriques ou parfois figurés. Les motifs figurés conservés sont ceux de deux hommes barbus, sans ailes, dans la même attitude que les anges avec également un livre dans la main gauche, l´un est nimbé et porte une chasuble, le second sans nimbe est vêtu d´une simple robe.

-

Inscriptions & marques

- inscription concernant l'iconographie

-

Précision inscriptions

Sur l'intrados de la deuxième arcade sud de la nef sont représentés deux personnages en pied, identifiés par les inscriptions qui les accompagnent : Michael et Melchisedech.

-

État de conservation

- oeuvre restaurée

-

Précision état de conservation

Après la mise au jour de cet ensemble peint une campagne de restauration s'est déroulée entre 1982 et 1995.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Référence MH

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP