Des algues, goémons et varechs pêchées et/ou ramassées, et utilisées dans le Trégor

Extrait de l'ouvrage 'Pêche à pied et usages de l'estran', Apogée, 1999, p. 46.

Hélène Lopez-Labat, Guy Prigent.

La chasse ('chascal'), la cueillette ('dastum/klask') et la pêche ('pesketa') sont trois activités principales primitives connues chez tous les peuples de la terre. Elles constituent la première phase de la civilisation humaine et lui ont peut-être apporté ces premiers mots techniques et spécifiques.

Dans l'une des plus vieilles langues d'Europe, c'est à dire la langue celtique dont est issu le breton, ces activités se résument en des verbes aux désinences verbales en 'A' précédé du substantif relatif à l'espèce animale recherchée, tels par exemple, 'jiboesa' (chasser le gibier), 'kefeleka' (chasser la bécasse) ; à la variété de fruits des bois 'kistina' (chercher des châtaignes), 'mouara' (ramasser/cueillir des mûres) ou aux innombrables et précises variétés de fruits de mer ainsi 'kokousa' (pêcher l'ormeau), 'meskla' (pêcher ou ramasser des moules), 'istra' (ramasser des huîtres). 'Pesketa' pêcher des poissons, ce verbe prend surtout le sens de pêcher, en général.

Pour désigner l'espèce de la faune marine, il suffit de connaître le nom breton de l'espèce, de le mettre au collectif et d'y rajouter le suffixe 'A', ainsi se déclinent toutes les pêches de variétés de poissons 'siliaoua' (pêcher le congre) ; 'braogeta' (pêcher le bar) ; 'devnegeta' (pêcher le lieu)..., de coquillages 'bilgota' (pêcher des bigorneaux) ; 'brennika' (ramasser des berniques/bernicles, patelles appelés populairement 'chapeaux chinois' ou de crustacés 'kranketa' (pêcher des crabes) ; 'chevretesa' (pêcher des crevettes) ; 'legestra' (pêcher le homard).

Il en est de même pour la cueillette de la flore marine où il existe un verbe générique pour désigner cette activité ancestrale qui demeure encore dans le Haut-Trégor, (notamment à l'Armor-Pleubian' gouemona' ou ' bezhina' et leurs variantes en Bretagne bretonnante.

Le littoral Trégorrois ou la 'ceinture dorée' :

Grâce à la rencontre des eaux froides de la dérive nord Atlantique et des eaux plus chaudes de Méditerranée, le littoral trégorrois est riche d'environ 450 variétés d'algues, dont les plus nombreuses son les fucales. Une vingtaine d'espèces seulement sont actuellement étudiées et quelques unes seulement sont exploitées, dont une douzaine autorisées pour l'alimentation humaine.

Néanmoins on retrouve ces usages goémoniers tout le long des côtes du golfe normand breton, avec un prédominance sur les rivages du Trégor et du Léon, en pays Pagan. Cet énergique engrais donnera son nom de 'ceinture dorée' et un surcroît de richesse agricole à tout le pays trégorrois dés la moitié de du XIX° siècle. Le maërl ou lithothamne (algue rouge calcifiée) qualifié de corail breton participe avec le 'traezh' (sable coquillier) et la marne à cette aventure agricole et littorale qui ne fait que commencer.

Algues, goémons, varechs : une ressource multiséculaire aux appellations et utilisations multiples : 'ar verz', le temps de la récolte des algues

Algues, goémons, varechs : telles sont les trois terminologies les plus usitées en langue française pour désigner cette ressource.

En pays bretonnant, l'appellation générique mais aussi selon les espèces des herbes marines diffère suivant l'aire géographique. Ainsi nous trouverons deux termes 'Gouemon' et 'bezhin' pour nommer cette ressource. Le breton combine et varie les appellations locales, interprète de façon imagée les algues de son terroir

Pour exemple, nous donnerons les noms de cinq variétés d'algues brunes dites 'de rive' utilisées pour l'agriculture dans le secteur de Pleubian -Lanmodez-Tréguier.

Les algues de rive :

L'Ascophyllum nodosum (appelé communément 'goémon noir') : c'est un lourd et long varech noir plus longtemps couvert par la mer, en milieu abrité. Son thalle porte des vésicules aérifères de forme oblongue. Utilisé tous les trois ans dans les terres profondes, Il apporte comme le fumier plus d'humus, beaucoup de potasse et très peu d'azote. on l'utilisait avec le trèfle rouge et ensuite pour les betteraves. Dans le secteur considéré, il porte le nom de 'favaj', prononcé 'vawach', du mot 'fav' signifiant fève. Il était coupé en hiver avec une 'gwigned', petite faucille, mis en tas avec des civières pour faire une 'drôme', laquelle était ensuite arrimée avec une pieuvre de huit filins de chanvre et 'perchée' à marée haute par deux hommes pour être enfin échouée à terre et charroyée. Chaque exploitation d'au moins 25 ares située sur une commune riveraine de la mer, disposait d'un champ d'algues, mis régulièrement en jachère. Cet enclos sur la grève était balisé par des pierres et identifié par le nom du 'propriétaire' (usage en vigueur jusqu'au mi-temps de ce 20ème siècle depuis le Moyen-Age).

Le Fucus vésiculosus (appelé aussi varech vésiculeux) : c'est également une phéophycée, que l'on trouve dans la partie supérieure de l'étage médio-littoral et qui supporte mal les immersions prolongées. Cette algue aux vésicules semblables à des petits pois flotteurs est appelée PIZAH du mot PIZ, prononcé 'pizach'.

Le Fucus serratus (appelé encore varech denté/dentelé ou fucus denticulé) occupe la partie basse de l'estran. Son thalle ne porte pas de vésicules mais des frondes très planes, à lanières larges dont les bords ressemblent à des dents de scie ou sont semblables à des feuilles de chou 'kaol' en breton, d'où le nom breton 'kaolaj', prononcé 'colach' à Pleubian et les environs... Facile à étaler, il servait d'engrais humide, jeté à même la terre comme un habit de labour.

La laminaria digitata est une grande laminaire, qui vit dans la frange infra-littorale des plus basses mer de vive-eau. Elle n'est souvent accessible qu'en bateau ou à grande marée... L'appellation dans le Haut-Trégor est Baodre, du mot Baudrier, probablement du fait de la ressemblance à une longue bande de cuir. On prononce 'bôdré' en breton et 'bodreu' en parler gallo. Elle donne 'un coup de fouet' pour les 'patates prim'. Cette algue arrachée avec un croc emmanché était communément brûlée dans des fours (au sillon du Talber et dans les îles du Trégor), pour en extraire des pains de soude, qu'on pouvait disperser en fumure de printemps sur les champs, vendre à l'usine de Pen Lan, ou conserver pour la teinture d'iode... Qui se souvient de l'âcre fumée jaune qui s'envolait du sillon.

On se rappelle qu'à la fin du XVII° siècle, cette matière première était brûlée pour l'extraction de l'iode et pour celle d'autres produits comme les algines principalement pour l'industrie du verre et de la médecine. Les îles du Trégor et du Goëlo ont conservé parfois les traces de ces fours à goémon... ailleurs que dans les archives.

Les algues d'échouage : les algues d'échouage appartenaient à toute la communauté, sans distinction, ramassées avec un croc à fumier, un râteau, elles servaient également de combustible associées à de l'ajonc pour cuire des aliments. Il y a quelque années, l'auteur a rencontré une personne qui cuisait des crêpes au feu de goémons dans la cheminée, durant les mois d'hiver, et plus précisément lorsqu'il y avait du gel ; les algues, des fucales principalement étaient portées à dos de femme depuis la grève et n'avaient même pas le temps de dégeler avant d'être déposées dans l'âtre.

Une autre algue 'rouge', la lichen carragaheen ou Chondrus Chrispus, appelé lichen ou 'Jargot' à Tréguier est le travail des marées d'été, dont la cueillette est réglementée depuis le 1° juin 1942, du 1° juin au 30 septembre. Cette algue moussue et frisée fut d'abord récoltée dans la région de Trélévern et de l'Île-Grande où l'on trouvait dans les année 50 des petits usiniers pour presser et broyer les algues, lichen blanchi sous la rosée matinale ou lichen violet. Qui n'a pas dormi dans un matelas craquant de lichen mélangé à la paille de zostères ? . Les femmes et les enfants du pays participent encore aujourd'hui à cette courte moisson, pendant les grandes marées estivales... certains pour se faire de l'argent de poche, d'autres pour compléter une saison pluriactive, entre le travail de la terre et le travail de la mer.

Des outils et des hommes : une technologie de pointe en amont mais des méthodes ancestrales en aval

Durant toute la moitié du XX° siècle, l'industrie des algues aura pour principaux débouchés les alginates, les carraghénanes (et les agars) et trouvera sa place dans l'exportation jusqu'aux USA, pour l'agelose industrielle et alimentaire. Mais le produit transformé, devra attendre les années 1980 pour être consommé en France, grace aux recherches appliquées du CEVA, Centre d'étude et de valorisation des algues à Pleubian.

Il y a peu d'évolution dans les formes traditionnelles de ramassage du goémon à pied depuis le Moyen-âge. Les outils sont les mêmes. Néanmoins, les trégorrois ont inventé au début du XX° siècle l''ancêtre du scoubidou moderne, le 'tire-bouchon', utilisé en bateau, avec une forte perche de bois de 5 à 6 m, où s'adapte un disque de fer portant deux crochets diamétralement opposés. Mais son utilisation restera pénible et délicate et ne perdurera pas avec la mécanisation et la force hydraulique.

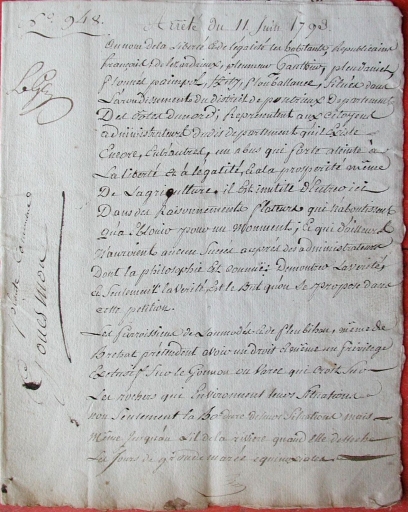

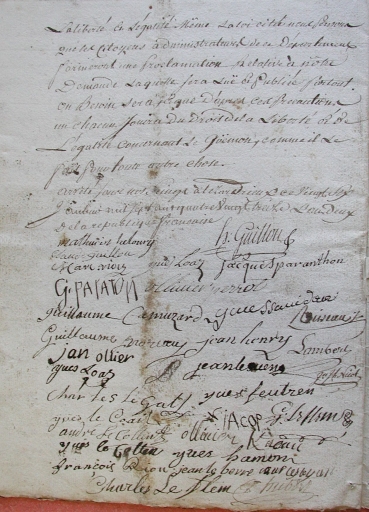

La drome : Le flottage du goémon, procédé très ancien, connu sous le nom de drome, droll, en breton, dont le témoignage nous est donné par un manuscrit de la vie de Saint-Yves (1253-1303), en 1330, relatant le sauvetage miraculeux d'un enfant de trédarzec, près de la rivière de Tréguier, dont le radeau de goémon s'était disloqué. On relate souvent de mémoire locale ce genre d'accident fréquent sur les côtes trégoroises et du nord Finistère. Certaines complaintes ou gwerziou sont célèbres dont la gwerz de 'Catherine Le Troadec', fille de goémonier de Pleubian.

Les dromes ont été d'un usage courant jusqu'aux années 1940, parfois accompagnées ou tirées par un bateau et un inscrit maritime à bord.

Les chars à bancs, tombereaux et autres attelages :

Les chars à banc et charrettes, tirés par un attelage, cheval ou bardot servirent longtemps à transporter le goémon vert, mis à sécher sur les dunes et les sillons de galets. Ils furent remplacés après guerre par des remorques avec l'arrivée des premiers tracteurs. Contrairement aux chevaux, 'ces nouveaux engins' ne purent accéder aux mêmes espaces en eau salée, sans craindre la marée et aux aires traditionnelles de séchage (le sillon du Talber), sans compromettre la fragilité de ces dunes .

Les algues, une ressource illimitée, quel est donc l'avenir des goémonniers trégorrois ?

L'exploitation industrielle des algues en Trégor a aujourd'hui plus de cent ans, depuis la construction de la première usine de Pen-lan, par la société des halogènes en 1896.

Mais si la cartographie satellite a remplacé les premières cartes des champs d'algues de Joubin (1909), les goémoniers à pied et en tracteur n'ont toujours pas de statut professionnel et prennent bien des risques pour fournir certaines entreprises. L'agriculture biologique permettra peut-être de redynamiser cette pratique littorale et l'octroi tant attendu du statut de pêcheur à pied professionnel, de reconnaître certaines formes de pluriactivité littorale.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales