Le territoire de la coiffe

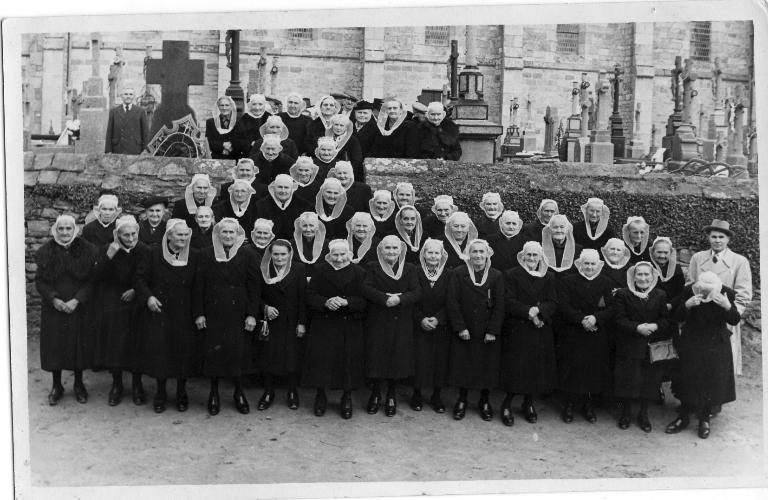

La « Chikolodenn » est portée dans les cantons de Plouzévédé, Saint-Pol-de-Léon et Plouescat ; c’est la partie finistérienne de ce que l’on appelle couramment« La ceinture dorée » dont le climat particulièrement doux et la richesse du sol lui permettent une production maraîchère importante – la première de France. Saint-Pol-de-Léon y fait figure de capitale, avec son église du Kreisker, dont la flèche atteint 78 mètres, et sa cathédrale, témoin de son ancien rôle d’évéché du Léon. La ville, qui fut autrefois point de départ d’une flotte importante vers le monde entier grâce notamment au textile (lin et chanvre), est devenue lieu de commerce et d’expédition des légumes vers l’Europe entière. Roscoff est l’autre ville importante de ce territoire et, outre le tourisme, son activité agricole est, comme Saint-Pol,très importante. L’oignon rosé de Roscoff y est cultivé et son commerce vers l’Angleterre, assuré autrefois par les Johnnies, constitue une part des légumes transportés par les bateaux de la Brittany Ferries. Par le passé, elle fut point de départ des corsaires, et c’est là qu’au XIXe siècle fut créé le concept de thalassothérapie. L’existence d’une richesse naturelle maritime remarquable en a fait le lieu idéal pour une station biologique internationale : plus de 700 variétés d’algues différentes ont été recensées dans les eaux au large de la ville. Agriculteurs, pêcheurs, expéditeurs, chercheurs du monde maritime et du monde agricole se côtoient dans cette région au tempérament bien trempé et des personnalités comme Alexis Gourvennec y ont joué un rôle essentiel. La poétesse de langue bretonne Naïg Rozmor, décédée en 2015, est née et a vécu à Roscoff. Elle fut aussi auteur de pièces de théâtre et participait activement à la troupe « Strollad ar Vro Bagan » avec le comédien Bob Simon, l’un des piliers de la troupe, également originaire et habitant ce même territoire.

LA CHIKOLODENN

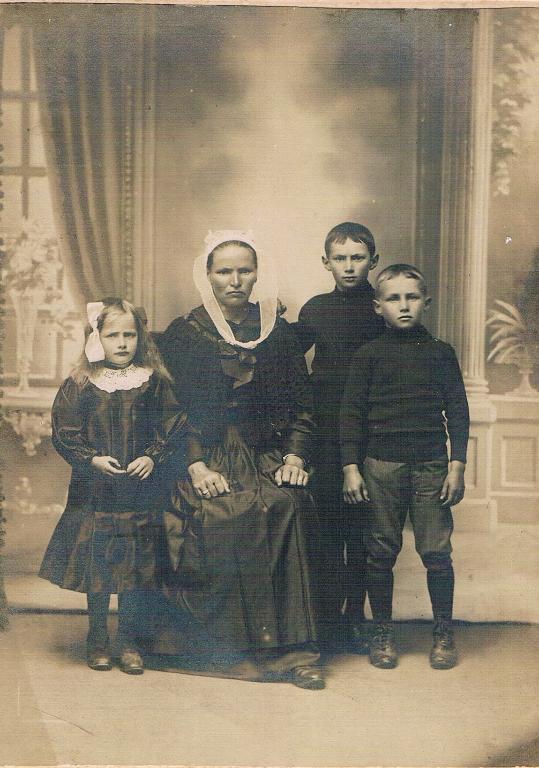

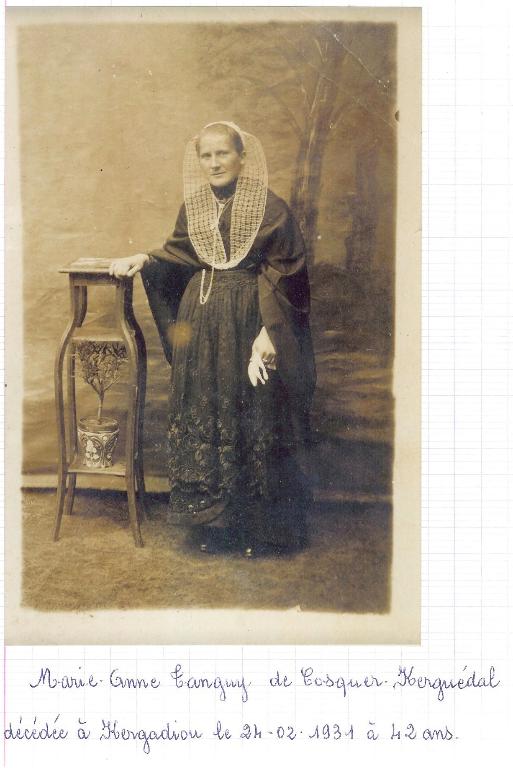

Au XIXe siècle, religion oblige : les coiffes sont en tulle de coton non brodé, le tulle brodé étant réservé aux vêtements sacerdotaux. C’est la raison pour laquelle, plus tard, afin de concilier élégance et obligations religieuses, apparaissent les Chikolodenn en filet brodé. Toutefois certaines familles, malgré l'interdiction, brodent des coiffes en tulle. Ensuite, au cours du XXe siècle, de nouvelles matières, soie et nylon,seront utilisées pour la fabrication des coiffes.

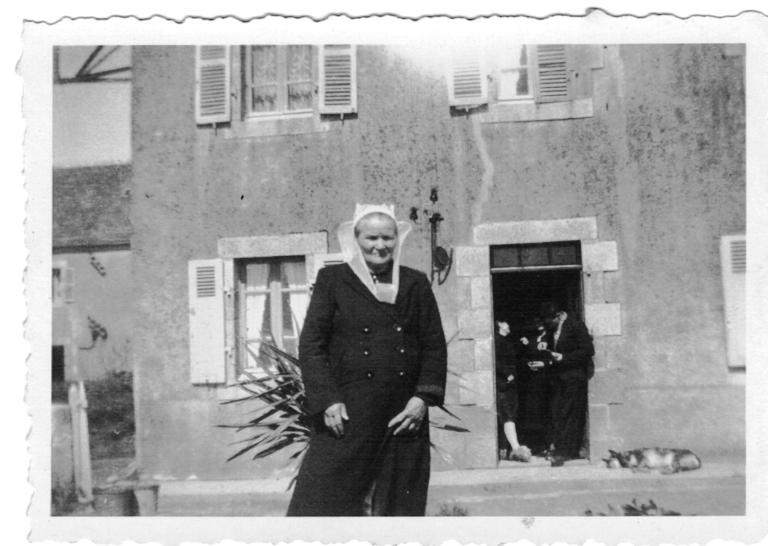

La coiffe se compose d’un fond (ou bonnet) froncé – autrefois en toile fine, plus tard en tulle ou en filet à mailles carrées, parfois à mailles irrégulières – et de barbes dont la largeur et la longueur ont varié au fil du temps. Ces barbes pendent en général sous le menton ou sur la poitrine et sont réunies par un noeud ou un pliage. Elles sont traditionnellement relevées vers l’arrière pour le travail et le repas. On note actuellement chez les jeunes cette même tendance à relever les barbes : serait-ce l’apparition d’une nouvelle mode pour ce début XXIe siècle ?

Cette coiffe est « simple, un peu sévère » selon le jugement de Pierre HELIAS, dans son ouvrage « Coiffes de Bretagne ».