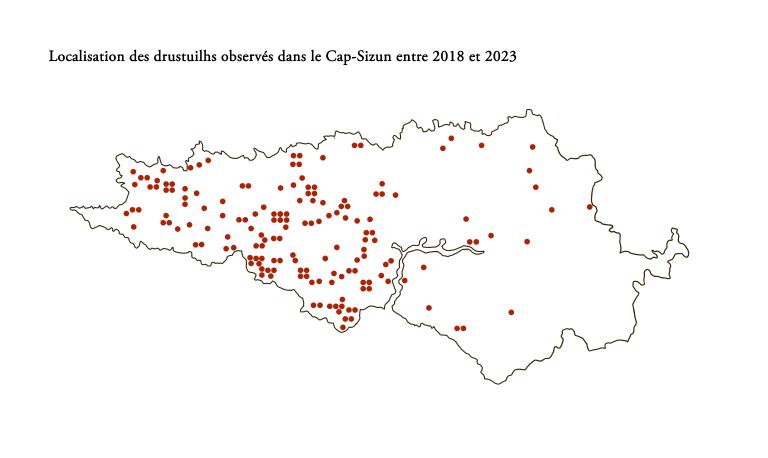

L’enquête topographique de 2018-2023 sur l’habitat rural dans les communes du Cap-Sizun s’inscrit dans la continuité d’une enquête réalisée en 1977 -1984 par l’Inventaire Général. Le recensement réalisé lors de ces deux enquêtes a permis d’entrer dans certaines maisons et d’y étudier son mobilier traditionnel. Parmi ces meubles, l’un d’eux mérite une attention particulière : le drustuilh. Il a donc été choisi de réaliser un dossier collectif à l’échelle du territoire sur ce seul meuble. L’aménagement intérieur et le mobilier de manière plus générale sont traités dans un dossier à part entière.

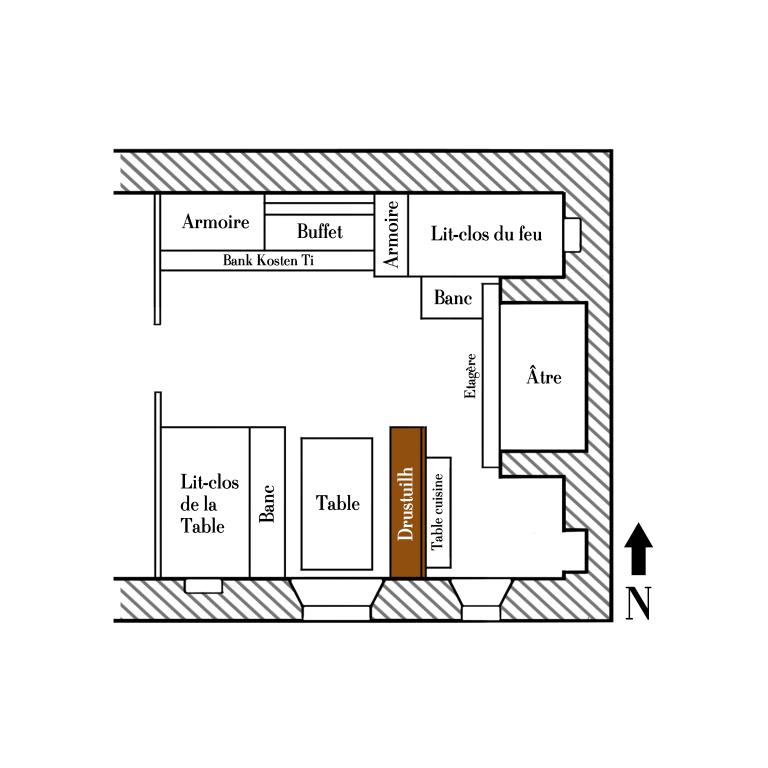

Evolution locale du banc dossier breton ou cloison de bois utilitaire et symbolique, ce meuble n’existe que dans le Cap-Sizun, plus particulièrement dans l’ouest de la presqu’ile. Il était placé perpendiculairement au mur sud de la salle commune, en face du lit clos de l’autre côté de la table. Son dossier a été agrandit à un tel point qu’il est devenu une véritable cloison et dissimulait l’arrière-cuisine aux yeux des visiteurs.

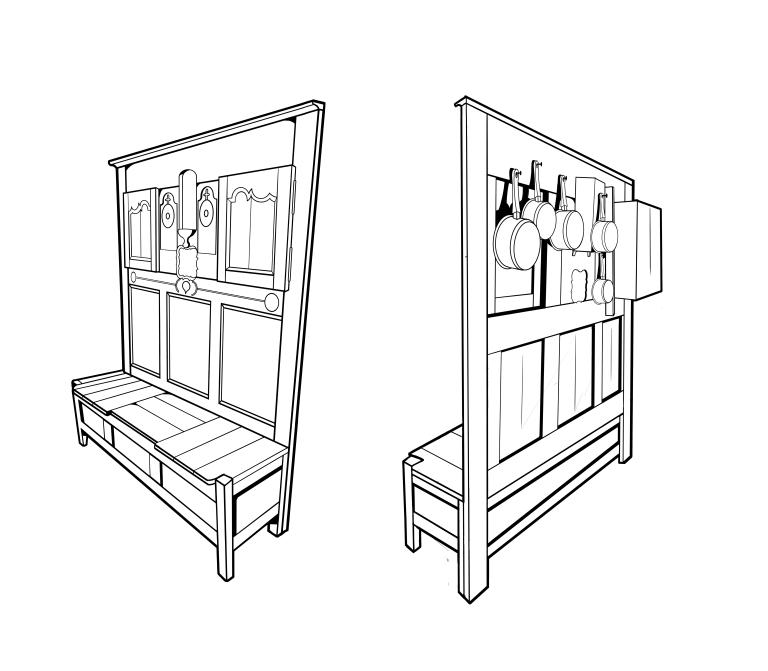

Constitué d’un banc (qui peut également être un coffre) et d’un dossier d’environ 2 mètres de haut en moyenne sur 1,80 mètre de large (longueur du banc), le drustuilh est le meuble le plus éclairé et le mieux décoré de la maison capiste du 19e siècle. Il présente une structure en travées horizontales composée par deux montants principaux dont les extrémités basses font office de pied et de traverses intermédiaires.

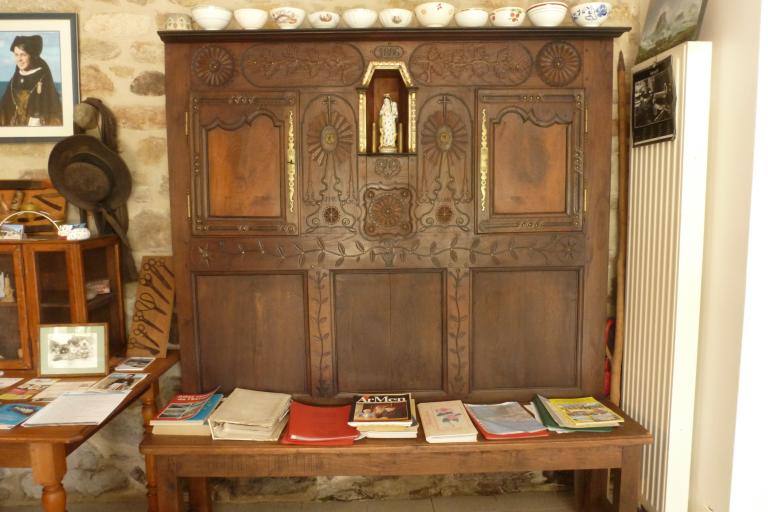

La partie basse du meuble présente 3 à 5 (voir plus) panneaux rectangulaires ou chantournés simples. Le haut, visible même si quelqu’un est assis sur le banc, est quant à lui composé, dans la majorité des cas, d’une niche à Vierge centrale (ou niche à saint) flanquée de deux battants de porte, le tout décoré de nombreux frises et ostensoirs sculptés en bas-relief. Le sommet du meuble est coiffé d’une corniche soigneusement moulurée.

Un meuble de rangement.

Outre sa fonction de cloisonnement, le drustuilh servait également de meuble de rangement. La porte qui se trouve du côté du mur donne sur une petite armoire peu profonde fermant à clé et dans laquelle le « patron » de la maison rangeait certaines choses importantes. L’autre porte est factice mais sa présence accentue l’harmonie esthétique et la symétrie du meuble.

L’envers du meuble était également destiné au rangement : On s’en servait pour y suspendre les ustensiles de cuisine au-dessus de la table généralement en pierre où l’on préparait le repas.

Un meuble de représentation.

La façade du meuble offerte aux yeux des visiteurs était astiquée toutes les semaines et décorée parfois avec une minutie impressionnante. La richesse des décors sculptés ainsi que le soin apporté à l’entretien du meuble participaient très probablement à la réputation et à l’image de marque des occupants.

Ces décors, miroir des goûts et de la richesse des habitants, sont très présents sur le drustuilh (certains meubles sont également pourvus d’une multitude de clous de laiton dorés). Le contraste est d’ailleurs saisissant entre cette richesse d’ornements et la sobriété des décors de la plupart des autres meubles de la salle commune.

Parmi eux, les motifs religieux ont une place centrale : niche abritant principalement une statuette de la Vierge à l’Enfant, ostensoirs dans plus de 80% des meubles observés ou encore cœurs surmontés d’une croix, ciboires et têtes d’angelots. Ces décors faisaient entrer le religieux dans la vie quotidienne et transformaient le drustuilh en un véritable autel domestique auprès duquel ont faisaient la prière du soir et on veillait les morts.

Les motifs géométriques font leur apparition dès le début du 19e siècle et ne cessèrent de s’enrichir jusqu’à laisser leur place, dans la seconde moitié du siècle à des motifs à prédominance végétale. Ainsi on peut reconnaitre sur les meubles les plus récents des fleurs (rose, lin…), du lierre, des feuilles de chêne accompagnées de glands et des vignes garnies de grappes de raisin.

Photographe à l'Inventaire