Autres oeuvres conservées dans l'église :

Tabourets d'église : bois : mouluré, tourné, découpé, vernis. 19e siècle. Fig. 4.

Dalle funéraire 2 : granite : décor à fond en cuvette ; 172 l. Inscription presque illisible : PIOCHE : S. 17e siècle. Représentation : croix pattée sur degrés. Fig. 5 et 6.

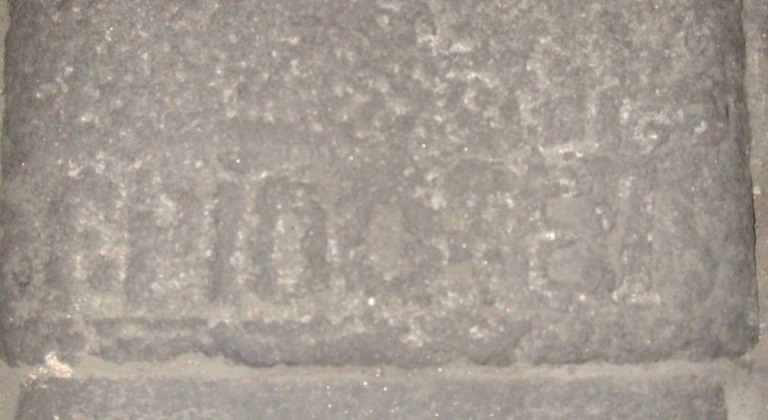

Dalle funéraire 3 : granite : décor à fond en cuvette ; 177 l. Inscription presque illisible : R. HUE /1582. Représentation : croix fleuronnée sur degrés. Fig. 7 et 8.

Dalle funéraire 4 : granite : décor à fond en cuvette ; 190 l. Inscription illisible ; date : 1642. Fig. 9.

Dalle funéraire 5, de prêtre : granite : décor à fond en cuvette ; 187 l. Inscription illisible. 16e siècle ? Représentation : croix latine sur base triangulaire, calice, livre. Fig. 10.

Crèche : plâtre : moulé, peint, polychrome, peint doré. 3e quart 20e siècle. Fig. 11.

Vase à fleurs : porcelaine (blanche) : moulée, dorée ; 26 h. Dorure lacunaire. Inscription en creux sous le pied : 1117. 4e quart 19e siècle. Fig. 11.

3 reliquaires, de sainte Philomène, saint Martin et divers saints : argent : fonte ; soie : velours uni, application sur textile ; 14, 5 h. Inscriptions manuscrites sur des rubans de papier : S. Philom. V. M. / Ex op. S. Martini Turonensis Ep. / F. Régis ; S. F. de Sales ; S. Franç. de P ; Ste Victoire. M. ; S. Clément. M. ; Ste Chantal ; S. Basile. Limite 19e siècle 20e siècle. Fig. 12.

Coquille de baptème : métal : fonte, argenté ; 7 l. 1er quart 20e siècle. Fig. 13.

Navette à encens : métal : fonte, argenté ; 10, 5 l. Argenture lacunaire. 2e moitié 19e siècle. Représentation : ornementation végétale. Fig. 13.

Encensoir : métal : fonte, argenté ; 26, 5 h. Argenture lacunaire ; le pied a été ressoudé. 2e moitié 19e siècle. Représentation : angelots. Fig. 13.

Seau à eau bénite : métal : fonte, argenté ; 20 h. Argenture lacunaire ; le pied a été ressoudé. 2e moitié 19e siècle. Fig. 13.

Croix d'autel 1 : métal : fonte, doré ; 52, 5 h. La croix a été repeinte en faux cuivre. 4e quart 19e siècle. Représentation : croix. Fig. 14.

Croix d'autel 2 : métal : fonte, doré ; 77 h. La croix a été repeinte en faux cuivre. 4e quart 19e siècle. Représentation : 3 saints (figurines) ; style néoroman. Fig. 14.

Croix d'autel 3 : métal : fonte, argenté ; 97 h. Argenture lacunaire. 4e quart 19e siècle. Représentation : Christ ; Vierge ; coeurs enflammés. Fig. 14.

Paire de Chandeliers d'autel : métal : fonte, doré ; 45, 5 h. Les chandeliers ont été peints en faux argent. 4e quart 19e siècle. Fig. 15.

Paire de Chandeliers d'acolyte : métal : fonte, doré ; 39 h. 4e quart 19e siècle. Fig. 15.

Paire de Chandeliers d'église : métal : fonte, doré ; 44 h. 4e quart 19e siècle. Représentation : ornementation végétale / 3 lumières en pyramide. Fig. 15.

Clochette : bronze : fonte ; 27 h. 19e siècle. Fig. 16.

Sonnette liturgique : bronze : fonte ; 15 h. 2e moitié 19e siècle. Fig. 16.

Pupitre-thabor : métal : repoussé, gravé ; verre transparent : taillé en cabochon, taillé à facettes ; 31 la. 1er quart 20e siècle. Représentation : croix ; ornementation végétale. Fig. 16.

Croix de procession 1 : métal : fonte, doré ; 51 h. 4e quart 19e siècle. Fig. 17.

Croix de procession 2 : métal : fonte, argenté, doré ; 78 h. La dorure a été refaite (peinture). 2e moitié 19e siècle. Fig. 17.

Croix de procession 3 : métal : fonte, doré ; 99 h. 2e moitié 19e siècle. Fig. 17.

Paire de Croix de procession 3 : métal : fonte, doré ; 63 h. Le Christ de la seconde croix a disparu. 2e moitié 19e siècle. Fig. 18.

Croix de sacristie : bois : décor en ronde bosse, teinté, verni ; 76 h. 4e quart 19e siècle. Fig. 18.

Conopée 1 : soie (blanche) : tissu façonné, application sur textile, adjonction d'éléments ; fil métal : doré. 1er quart 20e siècle. Représentation : chrisme ; rayons. Fig. 19.

Conopée 2 : soie (blanche) : satin, brodé, polychrome, application sur textile ; fil métal : doré. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; branches de roses. Fig. 19.

Voile huméral : soie (blanche) : gros de Tours, moiré, application sur textile, adjonction d´éléments ; fil métal : doré, argenté. Représentation : agneau aux sept sceaux ; rayons ; ornementation végétale. Fig. 20.

Pavillon de ciboire 1 : soie (blanche) : gros de Tours, moiré, application sur textile, adjonction d'éléments ; fil métal : doré, argenté. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : coeur enflammé ; croix ; fleur. Fig. 21.

Pavillon de ciboire 2 : soie (blanche) : satin, application sur textile, adjonction d'éléments ; fil métal : doré, argenté. 1er quart 20e siècle. Représentation : coeur enflammé ; rayon ; croix ; fleurs de lys. Fig. 21.

Pavillon de ciboire 3 : soie (blanche) : satin, application sur textile ; fil métal : doré. 1ère moitié 20e siècle. Fig. 21.

Pavillon de ciboire 4 : soie (blanche) : satin, application sur textile ; fil métal : doré. 1ère moitié 20e siècle. Représentation : IHS ; croix. Fig. 21.

Ornement rouge 2 : chasuble, étole : soie (rouge) : tissu façonné, application sur textile ; soie (verte) : tissu façonné, broché. Il manque la bourse de corporal, l'étole, le manipule et le voile de calice. 2e quart 20e siècle. Représentation : chrisme ; mandorle. Fig. 22.

Ornement rouge 3 : chasuble : soie (rouge) : tissu façonné, application sur textile ; soie (verte) : tissu façonné, broché. Il manque la bourse de corporal, l'étole, le manipule et le voile de calice. 2e quart 20e siècle. Représentation : chrisme ; mandorle ; croix. Fig. 22.

Ornement rouge 4 : chasuble, bourse de corporal, étole, manipule : soie (rouge) : velours uni, application sur textile, tapisserie au point, polychrome ; fil métal : doré. Il manque le voile de calice. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; quadrilobe ; fleurs de lys. Fig. 23.

Ornement rouge 5 : chasuble : soie (rouge) : satin, application sur textile, tapisserie au point, polychrome. Il manque la bourse de corporal, l'étole, le manipule et le voile de calice. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; quadrilobe ; fleurs de lys. Fig. 23.

Ornement rouge 6 : chasuble : soie (rouge) : velours uni, application sur textile ; soie (jaune) : tissu façonné. Il manque la bourse de corporal, l'étole, le manipule et le voile de calice ; la chasuble a été découpée et transformée en voile de pupitre. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; fleurons ; armes pontificales ; angelot. Fig. 24.

Ornement violet 2 : chasuble, étole : soie (violette) : velours uni, satin, application sur textile, adjonction d'éléments ; fil métal : doré. Il manque la bourse de corporal, le manipule et le voile de calice. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; rayons. Fig. 24.

Ornement violet 3 : chasuble, bourse de corporal, manipule, voile de calice : soie (violette) : satin, brodé, polychrome, application sur textile. Il manque l'étole. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; cercle ; quadrilobe ; fleurons ; ornementation végétale. Fig. 25.

Ornement violet 4 : chasuble, étole : soie (violette) : satin, application sur textile, adjonction d'éléments ; fil métal : doré. Il manque la bourse de corporal, le manipule et le voile de calice. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; rayons. Fig. 25.

Ornement doré 1 : chasuble, bourse de corporal, étole, manipule, voile de calice : soie (jaune) : drap d'or, application sur textile, adjonction d'éléments ; fil métal : doré. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; quadrilobe ; rinceau fleuri. Fig. 26.

Ornement doré 2 : chasuble, bourse de corporal, étole, manipule, voile de calice : soie (jaune) : drap d'or, application sur textile, adjonction d'éléments ; fil métal : doré. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; rayons. Fig. 26.

Ornement doré 3 : chasuble, bourse de corporal, étole, étole pastorale, manipule : soie (jaune) : drap d'or, application sur textile, adjonction d'éléments ; fil métal : doré. Il manque le voile de calice. 1er quart 20e siècle. Représentation : chrisme ; cercle ; quadrilobe ; croix ; fleurons. Fig. 27.

Ornement blanc 1 : chasuble, étole, voile de calice : soie (blanche) : tissu façonné, application sur textile ; soie (blanche) : tissu façonné, polychrome. Il manque la bourse de corporal et le manipule ; le tissu du décor est usé ; quelques reprises. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; mandorle ; rinceau fleuri. Fig. 27.

Ornement blanc 2 : chasuble, étole, voile de calice : soie (blanche) : tissu façonné, application sur textile ; toile (support) : tapisserie au point, polychrome, application sur textile. Il manque la bourse de corporal et le manipule. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; quadrilobe ; croix. Fig. 28.

Ornement blanc 3 : chasuble, bourse de corporal, étole, manipule, voile de calice : soie (blanche) : tissu façonné, application sur textile ; toile (support) : tapisserie au point, polychrome, application sur textile. Le tissu est coupé par l'usure. 1er quart 20e siècle. Représentation : IHS ; fleurons ; ornementation végétale. Fig. 28.

Ornement noir 4 : chasuble, bourse de corporal, étole, manipule : soie (noire) : velours uni, brodé, application sur textile ; fil métal : argenté. Il manque le voile de calice. 1er quart 20e siècle. Représentation : croix avec écharpe ; quadrilobe ; rinceau fleuri. Fig. 29.

Ornement noir 5 : chasuble, bourse de corporal, étole, manipule, voile de calice : soie (noire) : tissu façonné, application sur textile ; soie (violette) : satin, broché. 2e quart 20e siècle. Représentation : chrisme ; ancre ; alpha ; omega. Fig. 29.

Ornement noir 6 : chasuble, bourse de corporal, étole, manipule, voile de calice : soie (noire) : tissu façonné, application sur textile. Le décor de la croix semble avoir été ajouté. Limite 19e siècle 20e siècle. Représentation : IHS ; cercle ; rinceau fleuri. Fig. 30.

Etole pastorale réversible 1 : soie (violette, blanche) : satin, brodé, polychrome, application sur textile, adjonction d'éléments ; fil métal : doré. Le satin est très usé. 1er quart 20e siècle. Représentation : croix. Fig. 31.

Etole pastorale réversible 2 : soie (violette) : sergé, application sur textile, tapisserie au point, polychrome ; soie (blanche) : tissu façonné, application sur textile, tapisserie au point, polychrome. 1er quart 20e siècle. Représentation : croix. Fig. 31.

Etole pastorale réversible 3 : soie (rouge, verte) : tissu façonné, application sur textile. 1er quart 20e siècle. Représentation : croix. Fig. 32.

Etole pastorale réversible 4 : soie (blanche) : satin, brodé, polychrome, application sur textile ; soie (violette) : tissu façonné, application sur textile ; fil métal : doré. 1er quart 20e siècle. Représentation : rinceau fleuri ; croix. Fig. 32.

Etole pastorale 1 : soie (jaune) : drap d'or, application sur textile ; fil métal : doré. 1er quart 20e siècle. Représentation : croix ; rinceau fleuri. Fig. 33.

Etole pastorale 2 : soie (jaune) : drap d'or, application sur textile, adjonction d'éléments ; fil métal : doré, argenté. Le cordon et les glands ont disparu.1er quart 20e siècle. Représentation : colombe du Saint Esprit ; rinceau fleuri. Fig. 33 et 34.

Etole pastorale 3 : soie (blanche) : satin, application sur textile ; fil métal : doré. 1er quart 20e siècle. Représentation : croix ; rinceau fleuri. Fig. 33.

Photographe à l'Inventaire