Telle qu'elle se présente actuellement, l'église de Clayes rassemble des vestiges de plusieurs campagnes de construction et d'ameublement ; l'édifice primitif, du 11e siècle, a laissé quelques traces dans le mur sud ; du 14e ou 15e siècle nous sont parvenus le portail sud, les fonts baptismaux à double cuve en granite, ainsi que le sommet d'un ancien sacraire (tabernacle), incorporé dans le mur est du bras sud du transept par l'architecte Arthur Regnault, lorsqu'il intervient sur l'église à la fin du 19e siècle.

Deux monuments funéraires du 17e siècle rappellent le souvenir des familles Le Vayer et Nicollas : une dalle, dressée dans l'angle nord-est du transept, à l'extérieur, et dont le décor et les armoiries sont illisibles ; une inscription peinte à fresque près du maître-autel, recouverte par une fausse porte, qui mentionne les noms et dates de décès de quelques membres de ces familles, alors président et conseillers au Parlement de Bretagne. La statue de saint Roch, aujourd'hui repeinte avec vigueur, date peut-être de la seconde moitié du siècle ; celles du maître-autel représentant saint Pierre et sainte Apolline, de belle qualité, remontent à la même époque ou à la limite des 17e et 18e siècles, venant ainsi compléter harmonieusement le retable à panneaux compartimentés construit en 1725. Rien n'est resté des autels secondaires consacrés à la Vierge et à saint Yves, refaits en 1741, si ce n'est une belle statue de saint Yves en calcaire, également repeinte. L'armoire à bannières, probablement du 18e siècle elle aussi, renferme aujourd'hui une grande bannière du début du 19e siècle, où figurent saint Pierre et le Christ en croix.

Les derniers aménagements remontent à la seconde moitié du 19e siècle : en 1864, l'architecte rennais Jacques Mellet construit la sacristie, dans l'angle sud-est de l'édifice – elle est complètement vide aujourd´hui ; en 1889, Arthur Regnault bâtit deux chapelles formant transept. Il confie à l'Atelier Rual la fabrication de nouveaux autels secondaires. Rual fournit également le baldaquin des fonts baptismaux. Deux petites tribunes sont installées au fond de l'église ; la fabrique achète un chemin de croix, peint sur zinc. La même année sont posées les verrières par l'atelier rennais Lecomte et Colin ; trois sont offertes par les familles de Palys et Guéhenneuc et reflètent la dévotion des donateurs envers saint Louis, sainte Thérèse d'Avila et Louis-Marie Grignion de Montfort, béatifié l'année précédente ; la troisième verrière illustre l'institution du dogme de l'infaillibilité pontificale (1870).

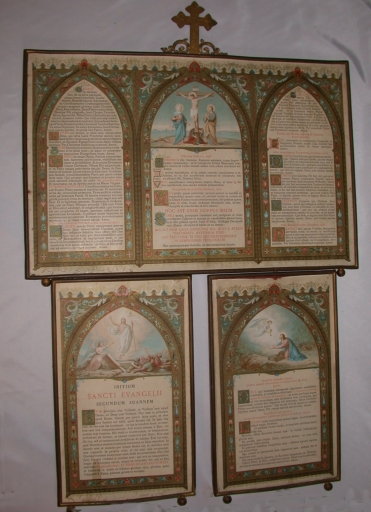

Lors de cette enquête, il n'a été ouvert aucun dossier sur les cloches. Par convention, on considère que l'église est orientée est-ouest ; les verrières sont numérotées impaires au nord, paires au sud, en commençant par l'est. Les oeuvres contenues dans l´église font l´objet d´un dossier individuel ; celles de la sacristie également soit qu´elles portent une signature ou une marque permettant d´en déterminer l´auteur, soit qu´elles présentent un intérêt pour la recherche sur le patrimoine mobilier. Les autres, plus courantes, sont décrites et photographiées, puis regroupées dans l´annexe ci-dessous.