Trois hommes, trois étapes. On pourrait ainsi tracer à grands traits l´histoire de l´aménagement de l´église de Vignoc.

Dès le 11e siècle, la famille de Montbourcher s´est préoccupée de l´église, mise sous le patronage de saint Pierre-ès-liens. Les vestiges d´appareillage conservés dans les murs de l´édifice indiquent qu´il est antérieur au 16e siècle, époque où la nef fut relevée et la charpente actuelle construite. En témoignent aussi le portail ouest, de la seconde moitié du 15e siècle ainsi que des verrières. En tant que seigneur prééminencier et fondateur, la famille de Montboucher avait apposé ses armes - d'or à trois marmites de gueules - en divers endroits de l´église, et notamment dans les verrières. Dans une baie sud du choeur se voyait, au 15e siècle, un chevalier de cette famille, accompagné d'un saint évêque. D´autres verrières montraient saint Pierre, saint Paul et sainte Catherine. La maîtresse-vitre (baie 0), offerte à la fin du 16e siècle et obstruée sans doute au 18e siècle par le retable du maître-autel, était consacrée à la Passion. Les fonts baptismaux, dont la grande cuve en granite a reçu au 19e siècle un couvercle en fonte, remontent à la limite des 16e et 17e siècles.

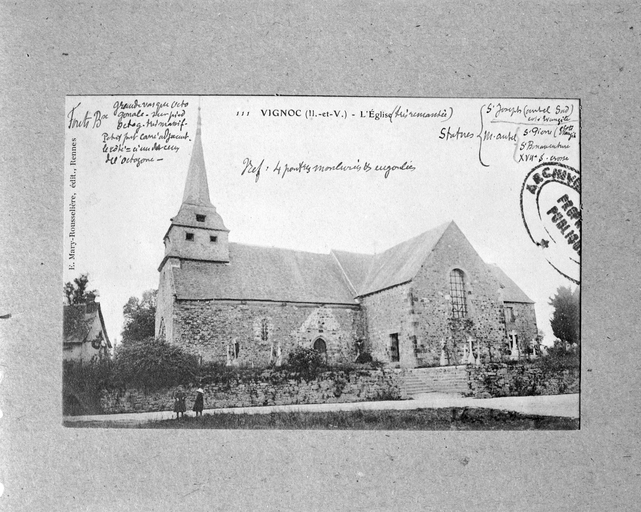

A l´ouest, la tour du clocher est reconstruite en 1773, à l´initiative du recteur Jean Pignel, comme l´indique une plaque commémorative de l´événement. L´ancien portail occidental y est remonté ainsi qu´une dalle funéraire qui sert aujourd´hui de seuil ; on y adapte de nouveaux vantaux qui sont l´oeuvre du menuisier qui fabrique en même temps l´armoire à bannières, si l´on en juge par le mode de fermeture des deux oeuvres. Le même recteur s´était procuré en 1771 un petit coffret aux saintes huiles en étain encore conservé.

En 1828, le recteur Louis Battais entreprend des travaux qui vont marquer le plan et la silhouette de l´édifice tout entier ; c´est ainsi qu´apparaissent les deux bras du transept et la sacristie dans le prolongement du choeur. L´ensemble du maître-autel est refait, en remployant des éléments du décor de celui du 18e siècle. Le grand retable comportait un tableau pour lequel on achète une copie de la Transfiguration. On fixe aussi les clôtures du choeur et des chapelles secondaires. En 1830, la fabrique se procure la clôture des fonts baptismaux ainsi que les deux confessionnaux. C´est vers 1837 - date à laquelle la paroisse vend des petits autels à Châteaugiron - que sont aménagés les autels secondaires ; ils comportent chacun un retable à tableau pour lesquels sont choisies de bonnes copies d´oeuvres du 17e siècle, une Donation du Rosaire au nord, un Christ en croix au sud. Le chemin de croix est béni en 1838 ; en 1850, deux statues de saint Pierre et saint Paul vont orner le retable principal ; seule subsiste la première. En 1857, enfin, la fabrique achète une grande bannière de procession, portant d´un côté l´image de saint Pierre et de l´autre, celle de l´Assomption.

Le début du 20e siècle donne le signal des destructions ; le porche sud, daté de 1600, est détruit dans les années 1920. A partir des années 1970, l´intérieur de l´église est malencontreusement «restauré». Les fragments de verrières anciennes, qui avaient été remontés, avant 1900, sous forme de scènes encore lisibles dans la baie 3, sont disséminés entre les deux baies du transept. Après 1980, les boiseries des trois autels-retables ont été supprimées ainsi que les trois tableaux ; les autels ont été reconstitués par l´intermédiaire de remontages de la clôture des fonts baptismaux (maître-autel) ou celles des chapelles secondaires ; les stalles et la chaire à prêcher ont également disparu.

Lors de cette enquête, il n'a été ouvert aucun dossier sur les cloches et le décor sculpté porté par l´architecture. Par convention, on considère que l'église est orientée est-ouest ; les verrières sont numérotées impaires au nord, paires au sud, en commençant par l'est.