Ses allures de construction "récente" n´empêchent pas l´église de Tinténiac d´abriter un patrimoine nombreux et de qualité. Fidèle à une habitude dont on a des exemples multiples en Ille-et-Vilaine, Arthur Regnault met en valeur les oeuvres intéressantes qu´il trouve dans la paroisse dont il vient rebâtir le lieu de culte. C´est le cas à Tinténiac au début du 20e siècle.

L´abbé Guillotin de Corson écrivait ainsi en 1886. "Quelques parties de l´édifice annoncent une grande antiquité ; tels sont la majeure partie de la nef, l´intertransept et une portion des transepts ; tout cela est de style roman [peut-être contemporain de l´établissement des religieuses de Saint-Georges à Tinténiac, c´est-à-dire au 11e siècle]. Le choeur primitif n´existe plus ; il a été remplacé par un chevet droit ouvert d´une fort jolie baie de style rayonnant semblant du XIVe siècle. [.. Quant à] la façade romane occidentale : on y a percé une riche porte de style ogival fleuri, avec colonnettes, voussures, choux et pinacles ; au-dessus est une fenêtre ogivale beaucoup plus simple. [..] Au sud de l´église est un assez vaste porche du XIVe siècle, qui règne tout le long de la nef ; il est ouvert de quatre arcade ogivales, soutenues par des colonnes trapues aux chapiteaux et aux bases très simples." On peut voir une partie de ce porche sur une carte postale du début du 20e siècle (cf dossier : Portail, dit porte des morts, fig. 1).

Lorsqu´il reconstruisit, Regnault intègra tous ces éléments d´architecture dans la nouvelle construction. La "jolie baie" du 14e siècle fut transportée dans le mur sud du bras sud du transept, au-dessus de l´ancien portail occidental du milieu du 15e siècle que surmontent les armoiries en bas-relief de la famille Laval-Montmorency, que l´on peut dater entre 1435 et 1500. Le portail appelé "Porte des morts", qui donnait directement sur le cimetière, fut réinstallée dans le mur sud. Il présente les caractéristiques du style de la Renaissance : une travée ionique surmontée d'une frise d'angelots et couronnée d'un tympan triangulaire repose sur deux colonnes dont le soubassement est orné d'une tête de mort et d'os en sautoir. La porte elle-même s´inscrit dans un arc en anse de panier ; ses vantaux à douze panneaux sont ornés dans l´esprit du gothique : ceux du bas sont sculptés en serviettes, ceux du haut comportent des losanges et des alvéoles.

Le mobilier proprement dit permet presque de remonter aux périodes les plus hautes de la paroisse ; tout du moins, au 14e siècle. Un grand bénitier, d´abord, retient l´attention. "Il est porté sur un seul pédicule, mais une figure d'homme sculptée sur la cuve, les jambes écartées et les bras élevés, semble le soutenir de toute sa force ; sur un autre côté, un chien, également en relief sur la cuve, est posé de manière à lui servir aussi de support. Plus bas, un homme debout indique du doigt celui qui est à la partie supérieure" (Brune). La cuve à sept faces est posée sur un pied de section carrée ; une des faces de la cuve et du pied est simplement épannelée : le bénitier était destiné à être appuyé contre un mur.

Deux dalles funéraires, ensuite, parmi toutes celles qu´abritait la première église ; elles furent commandées par Guy XII de Laval. Le gisant d'Isabeau de Tinténiac, morte en 1363, se trouvait dans la chapelle des seigneurs de Tinténiac, située dans l´aile sud. Selon une description de 1750, c´était une figure "en bosse" portant l'écusson de la famille de Tinténiac, encastré dans le pavage de l´aile sud, au ras du pavé. Il a disparu. Un second gisant fut découvert lors de la démolition de l´édifice ; le fragment qui subsiste est déposé depuis 1927 dans la chapelle des fonts baptismaux. Il dresse le portrait d'une femme de la famille des Coetmen, mariée à un seigneur de Tinténiac et que l'on peut dater de la fin du 14e siècle, d'après sa coiffure notamment. Sa tête repose sur un coussin à quatre glands. Un voile, retombant de chaque côté sur les épaules en formant des plis en zig-zag, est doublé d'une mentonnière qui retient les nattes de la chevelure. Le seul ange subsistant - en partie - tient dans ses mains deux des glands du coussin. Ce fragment fut encastré entre 1627 et 1750 dans le mur sud du choeur et recouvert d'un badigeon.

Il semble que le 17e siècle fut une autre époque importante pour le mobilier de l´église. C´est peut-être à l'architecte-retablier lavallois Tugal Caris - actif entre 1630 et 1666 - que la fabrique fit appel pour décorer le choeur. Le premier ensemble du maître-autel comportait en effet un retable en pierre et marbre. Il devait être en mauvais état vers 1900, puisqu´il ne fut pas réutilisé, mais simplement remonté dans l´ancien bras nord du transept conservé dans le jardin autour de l´église actuelle. Des statues de bois furent achetées, dont six sont parvenues jusqu´à nous. Si l´on en juge par une particularité technique - le revers, évidé, est obturé par une plaque de bois sculptée -, quatre d´entre elles sortent du même atelier : celles de saint Yves, saint Louis, saint Joseph menuisier et l´Education de la Vierge ; si la statue de saint Yves a pu être sculptée pendant la première moitié du siècle, les trois autres paraissent plutôt dater de la seconde. La statue de saint Melaine montre des ressemblances frappantes avec celle de saint Yves dans la manière de rendre les plis de la soutane et du surplis ; la première moitié du siècle lui conviendrait bien, datation avec laquelle s´accorde le traitement de la barbe de saint Melaine. Même atelier ne signifie pas pour autant même main : saint Yves, saint Melaine et saint Louis sont l´oeuvre d´un sculpteur plus habile que l´auteur des deux autres.

La statue de la Vierge à l´Enfant, enfin, se distingue nettement du lot. A peine animée d´un léger mouvement, gracieuse et à la fois presqu´indifférente à ce qui l´entoure, la Vierge semble toute concentrée dans la présentation de son enfant, qu´elle tient sur son bras droit, dans une position improbable. La reprise de la peinture des vêtements, en blanc et or, atténue leur théatralité, sans toutefois masquer entièrement leur élégance qu´a su traduire un ciseau habile. Pour le moment déposée dans la tribune sud, cette statue est malheureusement en très mauvais état et mériterait rapidement une restauration.

Contemporaine de cette Vierge à l´Enfant, une cloche fut offerte en 1663 et porte sur ses flancs l´inscription : Marquise de Sévigné.

Le 18e siècle est moins prodigue que son prédécesseur, mais a laissé cependant deux grands Christ en croix, celui de la nef et celui de la sacristie, ce dernier pouvant provenir de Saint-Méloir des Bois, dont une partie de la commune - notamment le bourg - fut rattachée à celle de Tinténiac. Une troisième croix, plus modeste mais très représentative au niveau de la paroisse, celle du faîtage, a été déposée dans le jardin au pied du nouveau clocher dans lequel on peut trouver une cloche fondue en 1748 et offerte par une Dame des Nétumières.

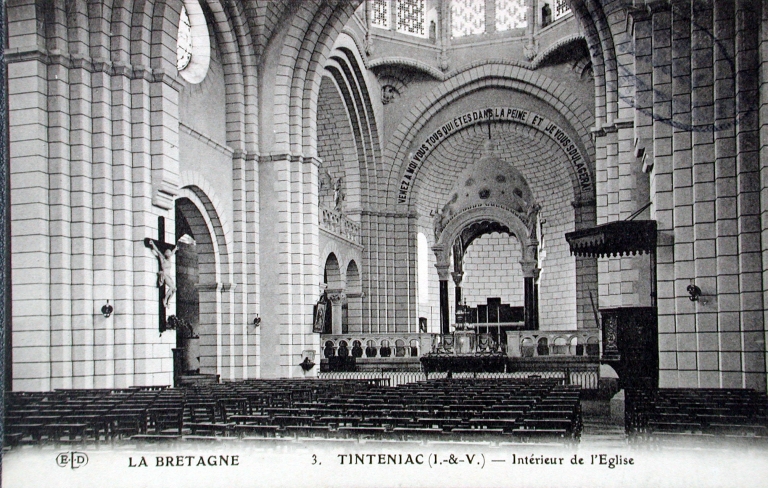

L´église ayant servi de Temple de la Raison pendant la Révolution, certains travaux s´imposèrent une fois la paix revenue. Le 19e siècle débute tout juste lorsque fut fabriqué le confessionnal daté de 1801, qui a trouvé sa place dans la chapelle Sainte-Anne. L'autel, le tabernacle et les gradins du maître-autel furent bientôt remplacés de même que eux d´un autre ensemble consacré à la Vierge. Tous deux sont maintenant déposés dans la chapelle des fonts. La fabrique se procura, au milieu du siècle, une clôture de choeur en fer moulé et peint, qui se prolongeait vers la droite devant les deux autels qu´elle sépare encore de la nef. De la seconde moitié du 19e siècle subsistent à présent un beau lutrin, dans le choeur, un dais d´autel et un ensemble de mobilier funéraire (dais, estrade et chandeliers), rassemblés dans la tribune sud.

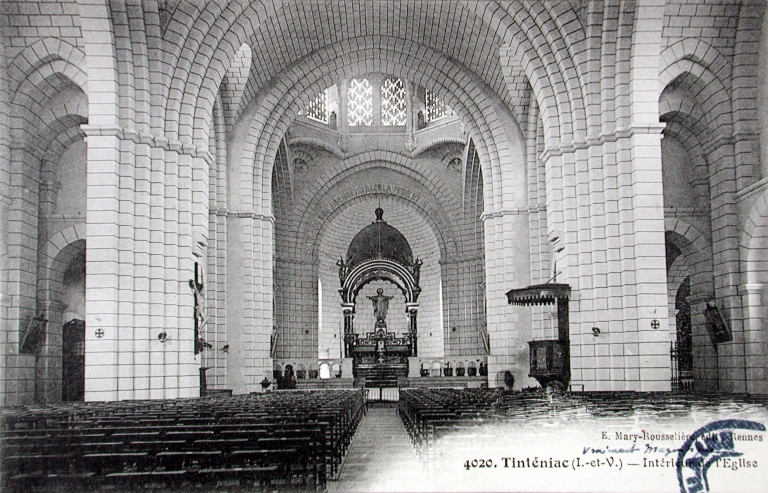

Mais il fallut songer à rebâtir : l´édifice, déjà bien âgé, avait été mis à mal par une tempête en 1884. Ce fut la tâche de l´architecte diocésain Arthur Regnault qui s´en acquitta en moins de dix ans.

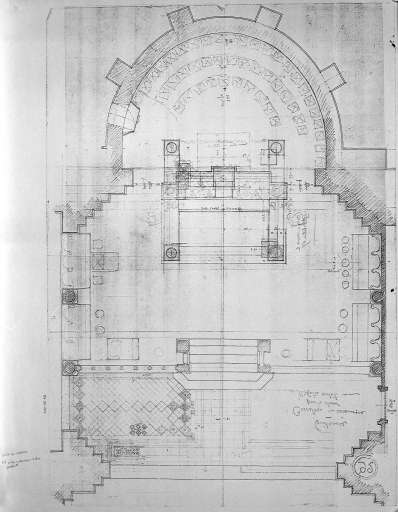

Dans la sacristie un petit tronc porte la mention : TRONC pour la Nlle EGLISE. Une plaque commémore la pose de la première pierre le 2 octobre 1900, tandis qu´une autre rappelle le souvenir de l´abbé Pierre Lemaître, à l´origine du vaste chantier qui s´ouvre alors, et qu´il ne verra pas. Aux Archives départementales d´Ille-et-Vilaine, de très nombreux relevés et dessins sont consacrés à l´architecture du nouvel édifice, comme à son mobilier. Le Conseil de fabrique se vit ainsi proposer des modèles de meubles déjà adoptés par quelques églises du diocèse comme les deux confessionnaux à boules, le tambour de porte ou le chemin de croix, et des oeuvres "originales".

Rappelant le vocable primitif de la paroisse consacrée à Notre-Dame, une statue de la Vierge à l´Enfant, en faïence, dessinée en 1903, fut posée sur le sommet du dôme de la nef, accompagnée de décors ondulant sur les rampants du toit. Un épi de faîtage, également en faïence, lui fait écho au-dessus de l´abside.

Le dessin des verrières de la coupole du choeur date de 1905. Il s´agit d´une composition géométrique de petites dalles de verre, colorées essentiellement en bleu et rouge avec quelques touches de jaune et de vert ; leur éclairage met en valeur le maître-autel dont il rejoint les tonalités de la mosaïque. La très grande verrière du bras nord du transept reprend les mêmes teintes, quoique moins saturées. Toujours en 1905, Arthur Regnault réalisa un dessin de l'élévation du maître-autel "en vue d'une demande de secours". Mais c´est un autre parti qui sera adopté : un plan de 1907 montre le choeur tout entier, en y localisant le maître-autel, le baldaquin (emplacement des colonnes), les stalles, la "balustrade" et le dallage en céramique. L´autel à soubassement de granite gris est recouvert presque entièrement de plaques de marbres polychromes de même que le tabernacle, posé directement sur l'autel, et le gradin. Le retable à redents porte un décor végétal de mosaïques et de tesselles dorées, probablement imaginé par Isidore Odorico que l'architecte associait très souvent à ses chantiers. Un baldaquin, peint ou recouvert de mosaïques, abrite le tout sous une voûte étoilée soutenue par quatre colonnes en marbre à chapiteau feuillagé doré ; chacun de ses angles est occupé par un ange jouant de la trompette. Une table de communion viendra compléter cet ensemble à partir de 1911.

C´est entre 1905 et 1908 que Regnault s´occupe de l´autel de la Vierge. La documentation concerne essentiellement le dallage et la grille de la chapelle. Si l´on en juge par l´état actuel rien ne permet de savoir comment était l´autel, si ce n´est qu´il comportait des mosaïques d´Odorico. Les études pour la chapelle des fonts baptismaux sont elles aussi limitées au pavement et à la clôture.

On trouve, accroché dans l´église, le tableau de situation et de signification des verrières qui décorent les baies de la nef. Elles visent toutes à mettre en valeur le symbole d´un sacrement (Baptême, Eucharistie, Ordre..), d´une vertu (Foi, Charité..) ou d´un dogme de l´Eglise (le Travail, la Rédemption, le Paradis..). Les verrières sortent de l´atelier du verrier chartrain Charles Lorin, en 1908. Elles ont été offertes par divers paroissiens et membres du clergé. L'une d'elles - l'oculus de la baie 103 - fut remplacée dans les années 1960. La représentation de l'Assomption y prend la place de celle du Sacré Coeur.

Au cours de ce chantier, l´architecte fournit le modèle de plusieurs meubles plus modestes tels que le banc des marguilliers (1904), un culot pour la statue de saint Antoine (1900).. Il peut paraître étonnant que Regnault ait réutilisé la chaire à prêcher en bois sans apparence, que l´on peut voir sur les cartes postales du début du 20e siècle ou sur un dessin de Frottier de la Messelière. En effet, il a plutôt l´habitude d´intégrer ce meuble dans un pilier ou, tout du moins, de le construire dans la même pierre que le reste de la construction. Cette chaire méritait peut-être tout simplement d´être épargnée puisque Lamennais y prêcha. Elle subsista donc jusque dans les années 1950, où elle fut remplacée..

Le mobilier de la sacristie fut conçu dès 1907. Tout y est pensé pour entreposer les objets de culte et les vêtements liturgiques et faciliter la tâche du clergé. Un vaste chasublier à trois colonnes de tiroirs, protégés derrière des vantaux, voisine avec des armoires à chapes. A côté, un meuble imposant est ingénieusement construit autour du pilier central, qui regroupe un bureau, une petite armoire pour les vases précieux, surmontant une tablette destinée à les poser avant l'office, et un lavabo (prévu mais remplacé par une seconde armoire). La porte entre le choeur et la sacristie, une armoire pour la deuxième sacristie, la tête de cheminée de la sacristie..., aucun détail n´est négligé.

La nouvelle église s´élevait pendant une période d´effervescence des idées, dont peuvent témoigner une bannière de la Ligue patriotique des Françaises (fondée en 1902), arborant fièrement leur devise : PRIER AGIR SOUFFRIR, un drapeau et un brassard de la Jeunesse catholique, auquel est accrochée une médaille fêtant le seizième centenaire de la "Paix de l´église", signée par l´empereur Constantin, en 313.

Arthur Regnault n´en avait pas fini avec Tinténiac. En 1915, on fait appel à lui pour le monument funéraire de l´abbé Lefrançois (dans la chapelle de la Vierge) et après la Grande guerre, il aménage la chapelle des morts à la place de celle de saint Antoine, dans le bas de l´église ; un plan de 1918 prévoit non seulement l´autel, mais encore le groupe sculpté du Calvaire, la peinture monumentale ornant les murs et le tableau commémoratif des soldats morts ; le dessin de la clôture est adopté en 1920. En 1921, il sort de ses cartons un piédestal pour la statue de Jeanne d'Arc éditée à Orléans par Marcel Marron, d'après un modèle du sculpteur Charles Desvergnes. Jeanne d´Arc est régulièrement associée au monument aux morts, de même que saint Michel terrassant le dragon, dont une statue fut offerte par les anciens combattants.

Deux statues présentent encore de l´intérêt ; celle en terre cuite représentant La Vertu domestique, par Yvonne Parvillée, vers 1930 (déposée dans la tribune sud) et celle de Saint Joseph et l´Enfant-Jésus, du milieu du 20e siècle par E. Gallée.

En 1980, l´église est pourvue d´un orgue de choeur. Il fut construit en 1846 par Cavaillé-Coll Père et Fils pour la cathédrale de Saint-Malo et restauré en 1890 par Claus. L´instrument, déposé entre 1947 et 1972, fut remis en fonction en 1972 par Yves Sévère.

Lors de cette enquête, il n'a été ouvert aucun dossier sur le décor sculpté porté par l´architecture. Par convention, on considère que l'église est orientée est-ouest ; les verrières sont numérotées impaires au nord, paires au sud, en commençant par l'est.

Photographe à l'Inventaire