Lorsqu´en 1886 il décrit l´église de Saint-Père, l´abbé Guillotin de Corson parle essentiellement de la maîtresse-vitre - « que M. l´abbé Brune fait remonter au XIVe siècle, et dont nous avons retrouvé le dessin telle qu´elle existait encore au siècle dernier » [plus précisément en 1769, le dessin ayant été réalisé à l´occasion d´une restauration] - et du tombeau « des sires de Saint-Père ».

La grande verrière, vraisemblablement mise en place pendant le 1er quart du 15e siècle, était consacrée à la Passion du Christ et à sa Résurrection (lancettes) ainsi qu´au Jugement dernier (tympan). Les registres inférieurs étaient occupés par une Vierge à l´Enfant en majesté encadrée de deux couples de donateurs, seigneurs et dames de Saint-Père et de Tréal, présentés l´un par saint Pierre (à gauche), l´autre par saint Paul (à droite). Le registre central était consacré à la Passion du Christ : Flagellation, Mise au tombeau et Descente aux limbes. Au registre supérieur étaient représentés : au centre, un Calvaire, à gauche, les armoiries de la famille de Tréal, à droite, les armoiries d´une famille non identifiée. On peut imaginer que le Calvaire était primitivement encadré de deux autres scènes de la Passion, remplacées ensuite par ces armoiries. Au tympan, « étaient retracées les grandes scènes de la Résurrection des morts et du Jugement général. Au sommet était le blason des sires de Béringhen, marquis de Châteauneuf ». « Le reste du vitrail », ajoute Guillotin de Corson, « représentant différents saints, est moderne. »

Quelques éléments de la verrière primitive - essentiellement des personnages du Jugement dernier - ont été remontés en 1924 dans la baie qui l'accueillait précédemment, elle-même reconstruite dans l'angle sud-ouest de la nouvelle église. Ce remontage est l'oeuvre du verrier chartrain Charles Lorin qui complète la verrière en reproduisant les scènes dans un style néo-gothique sur fonds de damas inspirés de ceux des verrières de la cathédrale de Bourges. Les armoiries semblent avoir été rendues avec quelques maladresses (erreurs dans les émaux, inversions entre les lancettes gauche et centrale).

Quant au « tombeau », c´est une dalle funéraire sur laquelle sont représentés en demi-relief un seigneur de Saint-Père et une dame, dont les armoiries sont décrites avec quelques différences selon les auteurs ; il pourrait s´agir d´un membre de la famille Protet. Chaque personnage est abrité sous une arcature encadrée par deux écussons, mains jointes, leurs pieds reposant sur le même lévrier. L'homme porte une cotte d'armes du début du 14e siècle ; la femme, chapelet entre les mains, porte un surcot, une guimpe et un voile. L'archaïsme délibéré de la cotte d´arme de l'homme, l'élégance du surcot de la femme et de sa coiffure ainsi que le type des arcatures permettent de dater cette dalle entre 1400 et 1420 ; c'est l'oeuvre d'un sculpteur local qui a assimilé la 'manière' française (Copy). La dalle, incrustée dans le pavé de la chapelle nord de l'église, fut déposée lors de la destruction de cette dernière, en 1901. Elle est fixée à l'extérieur du mur nord du portail occidental.

La première église comportait un chevet plat, « de la fin du XVe siècle » qui « présent[ait] en dehors une inscription en caractères gothiques ». L´inscription, difficile à déchiffrer - L AN MIL QUATRE CENS IIII VINTS / XIII APRES XIIII JOURS [ ? ] / DAPVRIL APRES PASQUES [ SO ? ]NNEE / CESTE EGLISE FUT DEDIEE -, semble conforter la datation proposée par Guillotin de Corson. La dalle de granite qui la porte a été remontée à l´extérieur, dans l´angle sud-ouest de la nef.

Du 15e siècle enfin, nous est parvenue une statuette en albâtre, de bonne facture, de saint Pierre, le patron principal de la paroisse.

Il faut franchir un siècle pour retrouver d´autres témoins du mobilier ancien, en l´occurrence de la sculpture, de bois polychrome cette fois ; deux statues grandeur nature, celles de saint Pierre et de saint Jean, de facture artisanale, et deux statuettes de saint Jean-Baptiste et de saint Lunaire, de meilleure qualité et qui devaient orner la partie supérieure d´un retable. Leur réalisation peut remonter à la limite des 16e et 17e siècles. Du 17e siècle proprement dit, une seule oeuvre : une cloche, appelée Servane, fondue en octobre 1604 par le fondeur Julien Dole, dont l´inscription mentionne parmi les parrains un autre membre de la famille Protet.

Du 18e siècle ont été sauvegardés trois stalles remontées contre le mur sud du choeur, les deux confessionnaux situés contre le mur occidental de la nef et une partie de la chaire à prêcher (escalier et garde-corps) ; un grand chandelier pascal remonte peut-être à la même période.

Simplement connues par les textes, les confréries du Rosaire et du Saint-Sacrement, érigées dans la paroisse avant la Révolution possédaient sans doute un autel dans l´église, de même qu´il existait un autel dédié à saint Michel, mentionné dans un procès-verbal de 1752 et pour lequel il est ordonné de construire un retable (Tapié).

Les oeuvres du 19e siècle conservées s´inscrivent plutôt dans la seconde moitié du siècle ; il s´agit d´abord d´une cloche, fondue en 1854, d´un chemin de croix signé Cotelle, éditeur à Paris, et d´un lutrin de belle qualité, daté de 1857, dû au ciseau d´un sculpteur local, Mentec, et qui présente la particularité iconographique de figurer un pélican à la place de l´aigle.

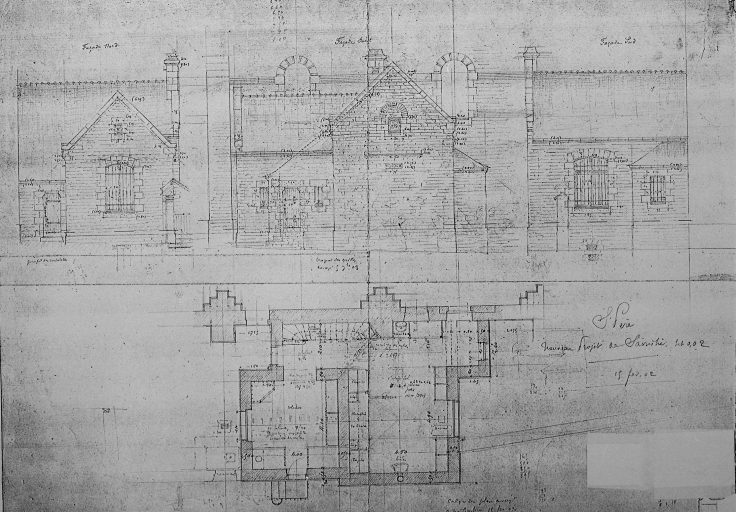

Entre 1901 et 1904, l´architecte diocésain Arthur Regnault reconstruit entièrement l´église ; fidèle à son habitude, il y replace les œuvres anciennes et dessine le mobilier manquant.

En 1904 est réalisé l´ensemble du maître-autel, en marbre polychrome et pierre calcaire, dont les ailes du tabernacle sont ornées d´un décor végétal en mosaïque, probablement dû à l´Atelier rennais d´Odorico avec lequel Regnault travaille régulièrement. Le retable qui accompagne l´autel se compose d´une peinture murale décorative sur laquelle sont posés les trois personnages d´un Calvaire de série, en terre cuite polychrome. La clôture du choeur et celle des fonts baptismaux sont installées ainsi que les deux confessionnaux ornés d´un Bon Pasteur. La même année, les verrières décoratives du choeur, celles des chapelles latérales et de la chapelle des fonts sont posées par l'atelier rennais d'Emmanuel Rault qui remonte sur la façade occidentale trois verrières du 19e siècle, après avoir complété leur surface par des entrelacs géométriques.

En 1912, les autels secondaires, également en calcaire et marbre polychrome, prennent place dans les chapelles, de chaque côté du choeur. La chapelle nord semble consacrée à la famille et rassemble trois statues de même style : une Vierge à l´Enfant, l´Education de la Vierge et saint Joseph et l´Enfant-Jésus. Une statue de plâtre représentant Thérèse Madeleine Fantou, religieuse martyrisée pendant la Révolution et originaire de la commune, a dû être achetée peu après 1920, année de sa béatification.

En 1924, en même temps que la restauration de l´ancienne maîtresse-vitre, Charles Lorin est chargé des verrières de la nef, dans lequelles il installe de grands personnages (saint Malo, saint Louis, Thérèse Madeleine Fantou), et un tableau commémoratif des morts de la Grande Guerre.

Lors de cette enquête, il n'a été ouvert aucun dossier sur le décor sculpté porté par l´architecture ; les informations concernant les cloches proviennent des dossiers des Monuments Historiques. Par convention, on considère que l'église est orientée est-ouest ; les verrières sont numérotées impaires au nord, paires au sud, en commençant par l'est ; la verrière occidentale le numéro 00.

Photographe à l'Inventaire