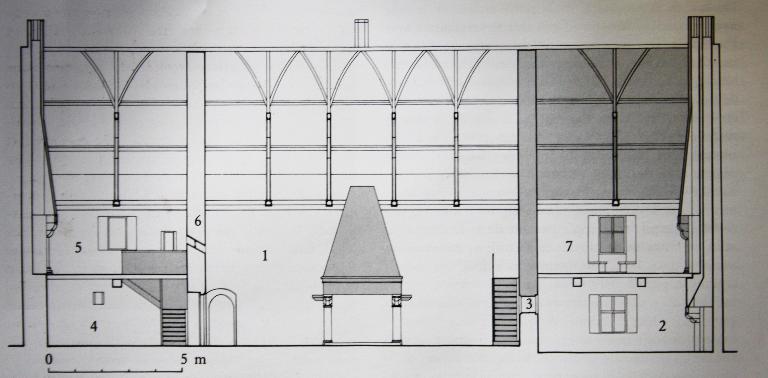

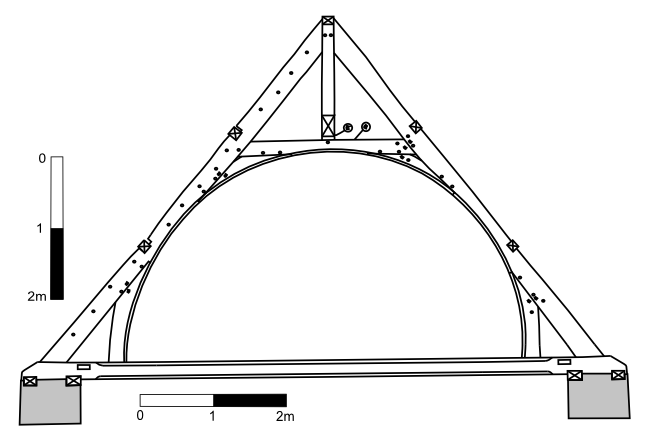

Dans ses dispositions initiales, le manoir comportait sept fermes de charpente : une dans la chambre ouest, quatre dans la salle et deux dans la chambre est. Nous rejoignons ici la proposition faite par Vincent Bernard et Yannick Le Digol qui représentent deux fermes de charpente dans la chambre est. La restitution d’une seule ferme pour cette partie avancée en 1993 par le Service de l’Inventaire ne peut être retenue si l’on prend en compte le marquage des fermes. En effet, les cinq fermes conservées sont numérotées de trois à sept de l’est vers l’ouest. Les deux premières fermes devaient donc se trouver dans la chambre au-dessus de la cuisine.La salle mesure actuellement 7,30 m de long mais on peut l’estimer à 11 m avant l’insertion du mur de refend de l’escalier. La largeur intérieure des pièces est de 6,68 m pour une épaisseur des murs de 80 cm. La chambre à l’est est légèrement plus grande que celle de la partie ouest (6 m contre 5,30 m). Le mur de refend entre la salle et la chambre ouest est percé d’une porte suite à la mise en place des planchers. Il permet un accès entre les deux parties depuis le comble.Le plancher de la salle est inséré 80 cm en dessous des entraits. Ces pièces ont donc été sciées afin de pouvoir circuler dans le comble. Ce genre de modification s’observe régulièrement dans les édifices manoriaux lorsque les entraits arrivent à hauteur d’homme : manoir du Pont à Renac (35), manoir du Bobéril à l’Hermitage (35), manoir du Bambrec-d’en-Haut à Plescop (56) ou le manoir du Granil à Theix (56) par exemple.Toutes les fermes sont construites selon le même plan : un poinçon court, un faux-entrait droit, des aisseliers et des jambes de force cintrés. La courbure naturelle des jambes de forces et des aisseliers est prolongée par le délardement des arbalétriers et du faux-entrait pour former un arc en plein cintre parfait. L’épaisseur de ces bois est de 10 cm. L’intrados est habilement mouluré en baguette à briquet sur toute sa longueur. Les embrèvements des arbalétriers et du faux-entrait sont à peine visibles ce qui nous laisse penser que le décor est réalisé une fois la mise à blanc lorsque toutes les pièces sont pré-assemblées. Le poinçon (18 x 18 cm) s’assemble au faux-entrait par tenon-mortaise droite. Les arêtes des faces longitudinales des pieds de poinçon sont arrondies afin de passer d’une section de 18 cm à une de 10 cm de côté. Cela dans un aspect purement visuel. Les tenons désaboutés des liens de faîtage cintrés s’ajustent au poinçon par grâce à des mortaises traversantes dont la face supérieure est taillée en forme de V. L’assemblage est maintenu en place grâce à une cheville. Le chant extérieur des arbalétriers en partie haute arrive à hauteur de la face supérieure de la faîtière. Pour cela le tenon n’est réalisé que sur les 2/3 en partie basse de l’arasement de l’arbalétrier. La forme de la mortaise du poinçon devrait être de même profil que celle recevant les liens mais inversée. Une cheville verrouille l’assemblage en place. Cette caractéristique n’a pour l’instant pas été observée dans les autres édifices armoricains.

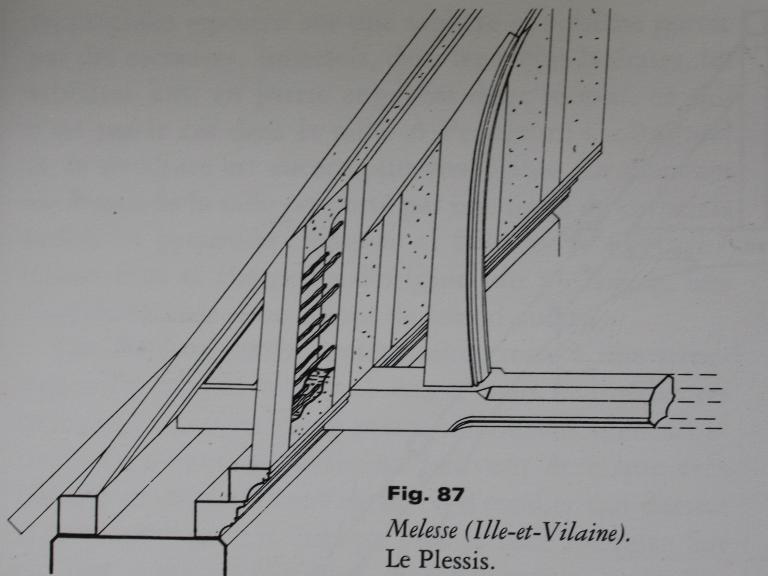

Parmi les sept fermes de charpente qu’a comporté le manoir, seul la ferme la plus à l’ouest est encore conservée dans son entièreté. En effet, les deux premières fermes ont été supprimées lors du rehaussement du logis et les quatre de la salle ont vu leur entrait scié. L’entrait de la ferme n°7 est tors mais cela n’empêche pas la pièce d’être moulurée en face inférieure et chanfreinée sur le dessus sur presque toute sa longueur. Les décors s’arrêtent en effet par des congés à l’endroit ou commence une entretoise elle aussi moulurée. Les entretoises du versant nord ont été enlevées à une date inconnue. On observe alors leur mode d’assemblage avec les entraits. Le tirant est simplement mortaisé de part en part et recevait les tenons droits des entretoises. L’ensemble n’était pas chevillé. Les entretoises restantes sont positionnées en porte-à-faux par rapport aux sablières. Ces dernières sont également moulurées. Elles sont placées en haut du mur au niveau de son nu intérieur. Un autre cours de sablière se trouve près du bord extérieur du mur. Les entraits paraissent s’y assembler à mi-bois. Les pieds d’arbalétriers s’assemblent aux entraits entre les deux cours de sablières. Les arbalétriers supportent deux cours de pannes par un système de mi-bois ingénieux qui sert également de contreventement. Le chevronnage d’origine n’est conservé que sur le versant sud. Les chevrons sont espacés d’une soixantaine de centimètres en moyenne. Les bois recevaient des jambes de force assemblées par tenon et mortaise à gorge. Celles-ci étaient tenonnées à leur pied afin de rentrer dans une série de mortaises placées en face supérieure des entretoises. Un procédé équivalent se retrouve dans le manoir du Molant à Bréal-sous-Montfort. Cependant, ces jambes de force ont servi de support à un hourdis en torchis. Leurs faces latérales comportent de petites encoches dans lesquelles se coincent en force des lattes refendues en chêne. La cloison pouvait être décorée mais elle permettait avant tout de mieux isoler les pièces. Le hourdis n’était présent que jusqu’au premier cours de panne.Le sciage des entraits de la salle a entrainé inévitablement un déséquilibre dans la répartition des forces de la structure. De fait, certains assemblages ont bougé ce qui permet de remarquer le type de liaison employée. Par exemple, on se rend compte que le ou les charpentiers ont tenonné les pieds des jambes de force de deux manières différentes. Ainsi, la majorité des jambes de force sont assemblées aux entraits par des tenons droits mais celle du versant sud de la ferme n°5 présente un tenon bâtard. Aucune raison valable en dehors de la simplification de la découpe n’explique le recours à un seul arasement.

Les 2/3 des arbalétriers sont pourvus de trous d’échelons sur toute leur longueur. Certains de ces creusements renferment encore les restes des échelons. Ceux-ci sont presque entièrement constitués d’aubier car réalisés dans des jeunes branches à peine retouchées à la plane. Des échelons similaires sont encore conservés au moulin de Moulin-Neuf à Plougasnou (29).La ferme n°3 est laissée en place suite aux travaux de 1668 au contraire des deux premières fermes. Cette ferme se retrouve alors intégrée à l’escalier. Le nouveau mur de refend la sépare alors des trois autres fermes de la salle. L’entrait et les aisseliers ont été retirés car ils gênaient le passage. La charpente de 1668 réutilise deux arbalétriers de l’ancienne chambre. Ils servent ici d’écharpes pour le contreventement de la structure. On notera la faible portion du délardement mouluré par rapport à la longueur total de la pièce.Toutes les pièces de la charpente sont numérotées d’après leur emplacement dans le comble. Ainsi, les fermes conservées présentent un marquage gradué en chiffres romains mais dans leur version médiévale. Ainsi, la ferme n°4 est notée de quatre traits et les fermes n°6 et n°7 respectivement IV et IIV. Les charpentiers médiévaux dans le grand-ouest de la France tout du moins utilisent très rarement la soustraction des chiffres romains. Toutes ces marques sont réalisées à la rainette. La différenciation des mêmes pièces d’une ferme se fait grâce à des cercles tracés à la rouanne. De cette manière, toutes les pièces sont latéralisées et différenciées les unes des autres. L’utilisation de la rouanne est également attestée pour latéraliser les bois de la charpente armoricaine du manoir de La Héraudière situé sur la même commune. Cela ne suffit cependant pas pour dire qu’il s’agit de la même coterie, c’est-à-dire de la même équipe de charpentiers.Les arbalétriers, les aisseliers et les jambes de force sont équarris avant d’être sciés de long. Les faces sciées sont toutes exposées vers l’ouest. Les traces laissées par les dents de la scie suivent la même orientation sur toute la longueur des pièces. Cette caractéristique induit que les bois soient posés sur des chevalets et que se sont ces chevalets qui soient déplacés afin de permettre le passage de la scie. Pendant ce déplacement, la poutre est soulevée par une chèvre.Tous les bois de la charpente sont en chêne. Les analyses dendrochronologiques ont révélé que la charpente primitive est réalisée dans des bois jeunes de 40,6 ans en moyenne à forte croissance s’apparentant à des rejets de souche. Les bois de la partie est moderne présentent quant à eux un âge moyen quatre fois plus élevé (163 ans en moyenne) que ceux de la charpente XVe siècle. Le rythme de croissance des cernes de ces bois (planchers et charpente) coïncide avec la pratique de l’élagage. Il semble en effet s’agir d’arbres de haut jet ce qui signifie qu’ils sont les arbres les plus grands de la haie et que leur fût est ébrancher à intervalle plus ou moins régulier.Il est intéressant de souligner que la moyenne de 213 ans du groupe de bois de la partie est provient d’arbres ayant poussé dans les années qui suivent l’abattage des chênes de la charpente de la salle et de la chambre ouest. Nous sommes donc en mesure de se demander s’il ne s’agit pas de l’exploitation en bois d’œuvre de la même parcelle. Ainsi, les arbres de la seconde phase de travaux se seraient développés suite à l’éclaircissement de la zone. Nous remarquerons également la différence de rythme de croissance des arbres entre les deux phases.Les bois de la première charpente présentent de nombreux départs de branches supérieurs à 3 cm y compris en pied d’arbalétriers mêmes s’ils sont plus nombreux en partie haute des pièces. Les entraits des quatrième et cinquième fermes présentent un cœur décentré. De l’aubier se retrouve sur certains bois, en particulier sur les chants externes des arbalétriers. L’arbalétrier nord de la septième ferme comporte une flache sur un de ces bords extérieurs du côté équarri.

L’infiltration des eaux pluviales et les déjections d’oiseaux dans le comble endommagent très dangereusement les structures en bois du manoir. La dégradation des bois n’a cessé de s’accroître entre 1993, 2003 et 2014. Malheureusement, il faudrait entièrement démonter les planchers de la salle et de la partie ouest. Les fermes sont en plutôt bon état par rapport aux planchers. Néanmoins un recouvrement de la toiture est indispensable pour ralentir le pourrissement des bois. De tels travaux seraient dispendieux mais restent la seule solution de sauvegarder l’un des plus bels exemples de charpentes armoricaines à poinçon court connu.

Photographe à l'Inventaire