Ses terminaisons en fleurs de lys, sa base chantournée dont le dessus uni et galbé est rythmé par de simples galons godronnés, sa bordure largement évasée et ciselée de réserves mises au mat, font de cette croix-reliquaire réalisée en 1742, un bel exemple du style régence tardif auquel les orfèvres rennais demeurent attachés durant toute la première moitié du XVIIIe siècle. Les branches noueuses chargées de fruits allongés ciselés sur les côtés du pied, figuration schématique d'un olivier, font ici allusion au bois de la croix du Christ pour la relique de laquelle l'objet est destiné, conformément aux Ecritures qui rapportent "Ligna crucis Palma, cedrus, cupressis, oliva". Selon une pratique déjà rencontrée, cette croix a été expressément conçue pour contenir et servir d'écrin en même temps que de vitrine à une croix reliquaire beaucoup plus ancienne, que les verres biseautés de la face antérieure permettent d'entrevoir.

La mention en 1632 d'un autel de la Vraie Croix, dans l'église de Marzan, permet une filiation possible sur l'origine de la croix contenue, de même que celle d'un reliquaire de la Vraie Croix dans la chapelle proche de Saint-Jean-Baptiste de Lantiern, ancienne possession de l'ordre du Temple.

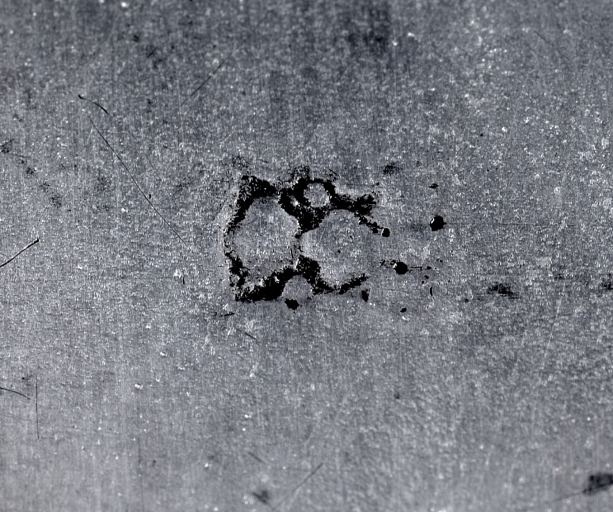

L'aspect actuel très altéré de la croix contenue dont les bâtes, écrasées ne sertissent pratiquement plus les pierres, est indéniablement le résultat d'un vandalisme ancien. Malgré ces dégradations, la silhouette de l'objet est encore lisible : c'est celle d'une croix terminée en quadrilobes, comportant un carré à ressaut à la croisée, typologie qui permet de la rattacher au modèle médiéval. Afin de la ramener à des proportions conformes à l'esthétique moderne, l'orfèvre du XVIIIe siècle a complété ses extrémités par de petits vases tournés qui rappellent les ornements terminaux des pentures de meubles de l'époque. Enfin le pied de cette croix qui la particularité d'être effilé en pointe, comme sur les exemples de Béganne et du Guerno, confirme qu'elle était occasionnellement destinée à être exposée sur un petit socle.

L'inscription gravée au revers de la croix principale, livre le nom du donateur, frère du recteur de Marzan. Ce personnage, dont les armoiries figurent gravées sur le devant du pied de la croix pourrait être identifié avec Marc-Louis Pariet Desparc, issu d'une famille normande originaire de Lisieux, titulaire de la charge de receveur général des fermes du roi et décédé à Rennes ; en son domicile de l'hôtel de la Monnaie en décembre 1744. Etant tout naturellement en relation dans le cadre de sa charge avec l'orfèvre Jacques-ELoy Pigeon alors juge-garde de la communauté, c'est à ce dernier qu'il s'est tout naturellement adressé pour la réalisation de cette belle croix reliquaire.

Photographe à l'Inventaire