Les coiffes du Pays de Baud - Locminé :

Territoire :

Baud – Quistinic – Melrand – Saint-Barthélémy – Pluméliau – Guénin – La Chapelle-Neuve – Rémungol – Moustoir-Rémungol – Plumelin – Moustoir-Ac – Locminé – Moréac – Bignan – Saint-Allouestre – Saint-Jean-Brévelay.

Ce territoire, qui se situe dans le pays vannetais, à l’est du Blavet, s’étend entre Pontivy au nord et Auray au sud sur les premières hauteurs des Landes de Lanvaux.

À noter que la mode de Baud – Locminé a reculé, au Sud devant celle de Vannes – Auray dans les communes de Camors, Pluvigner et Colpo, et au Nord, devant celle de Pontivy à Bieuzy. L’Ouest de la commune de Guéhenno1 a également porté cette mode. En outre, les mariées de Languidic ont longtemps porté une coiffe de cérémonie très proche de la kornek de Baud.Baud et Locminé sont les deux centres importants de cette mode. Ils possèdent d’ailleurs chacun leur coiffe d’artisane particulière.

1 Selon Michel Rocher

Les coiffes :

Les femmes portant la mode de Baud – Locminé disposaient de plusieurs coiffes.

Le capot :

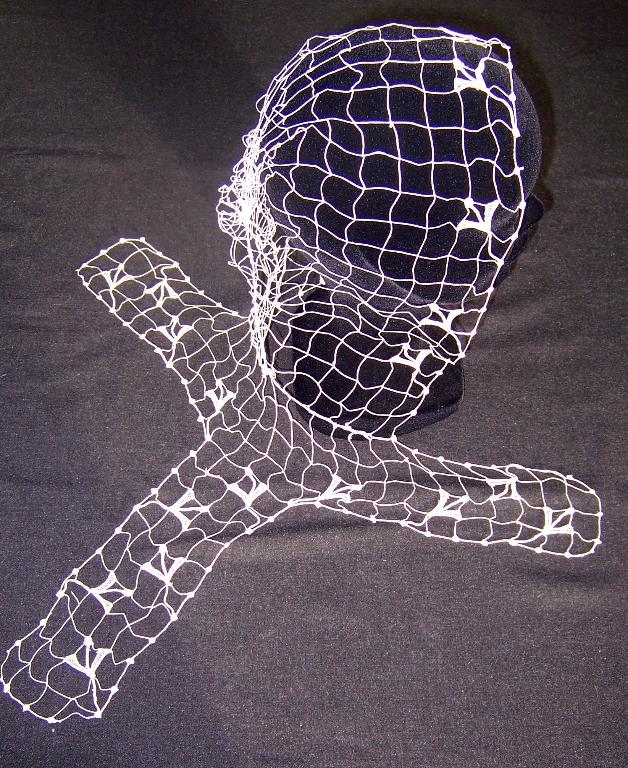

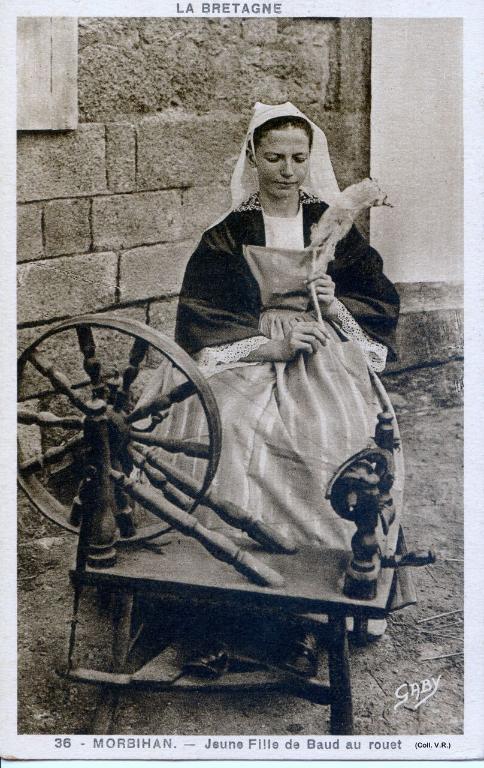

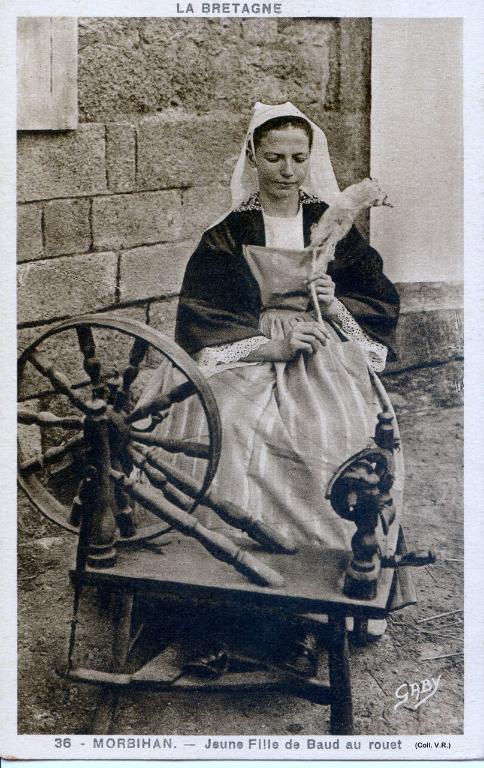

Longtemps confectionné en tissu, le capot servait de coiffe quotidienne et de protection. Il en existait une version d’été, en tissu clair et léger et une version d’hiver, en tissu noir (satinette, drap) agrémenté d’une bande de moire, de velours ou de satin. Le port du capot a caractérisé tout le Vannetais bretonnant, chaque mode ayant sa propre variante. L’originalité de Baud – Locminé est que ce capot, initialement coiffe de protection et de travail, a été radicalement transformé par les jeunes, au tournant du siècle, en coiffure de lingerie, servant pour le quotidien mais aussi pour les sorties. Les trois pointes du bavolet s’étant considérablement allongées lui ont valu d’attraper le surnom de « raie ». Mais ce sobriquet n’était pas utilisé par celles qui portaient cette coiffe ; on les désignait plutôt sous le nom de « kapotenn ». Le filet a succédé au tulle et à la mousseline après la Première Guerre mondiale. Les mailles, d’abord très étroites, n’ont eu de cesse de s’élargir pour atteindre en fin de tradition plusieurs centimètres de côté. Le décor a d’abord été un liseré de dentelle sur tout le pourtour de la coiffe, puis les bords ont été plus ou moins abondamment brodés. Ce sont les pointes du bavolet qui l’ont été le plus richement, jusqu’à parfois pouvoir rivaliser avec la kornek.

La kornek :

La mode de Baud – Locminé est la dernière à avoir conservé presque sans modification l’ancienne grande coiffe, commune à presque tout le Vannetais appelée « kouif pastellek » (coiffe à ailes). Le nom de « kornek » ou plutôt de « Kouif kornek » ne semble pas avoir été une appellation généralisée. Le nom courant était « ar c’houif », tout simplement ! Car autrefois, la kornek était LA coiffe, aux côtés du capot (« ar c’hapuchon »). Lorsque le capot s’est mué en coiffe, la kornek est devenue la coiffe de cérémonie, ce qu’elle est restée jusqu’en fin de tradition. Comme pour le capot de lingerie (la « raie »), le tulle et la mousseline ont laissé place au filet à mailles plus ou moins larges. Et là encore, la taille des mailles s’est élargie au fil de l’évolution. Mais il est à noter que si le tulle a été supplanté par le filet dans la confection du capot, il est resté le support privilégié pour la broderie des plus belles kornek, même si l’on a du mal à le distinguer encore tant les motifs sont travaillés et ajourés. Les kornek en filet constituent donc des modèles plus modestes que ceux brodés sur tulle. La kornek étant une coiffe coûteuse, il était fréquent qu’à l’occasion d’un mariage, on loue (ou on emprunte) la kornek ouvragée d’une voisine ou d’une connaissance. Dans de nombreuses noces, seules la mariée et sa demoiselle d’honneur se paraient d’une telle coiffe. Il était très exceptionnel d’en voir beaucoup.

Les coiffes d’artisane (coiffes de bourg) :

À ces deux coiffes (qui en fait, en font trois si l’on distingue le capot de toile de sa version évoluée en coiffe de lingerie, la « raie »), il faut ajouter les coiffes d’artisanes de Baud et de Locminé. Celles-ci ont disparu assez tôt, bien avant le capot et la kornek. Sans doute est-ce la raison pour laquelle [en tout cas, pour la coiffe d’artisane de Baud], le filet ne semble pas avoir été employé car il est arrivé assez tardivement, après la Première Guerre mondiale.

La coiffe d’artisane de Baud :

La mode dite d’« artisane » du bourg de Baud était l’apanage d’un petit nombre de femmes, sorte d’élite sociale qui toutes habitaient le bourg-même. Cette mode se différencie de la kornek par ses ailes plus courtes, au montage assez particulier. Le costume, quant à lui, se distinguait de la mode paysanne par le port d’un petit châle, dont les bords intérieurs étaient épinglés verticalement, afin de laisser voir le plastron blanc, commun aux deux modes. Maurice Bigot rapporte que sa mère, qui portait cette coiffe, l’avait surnommée la « modeste ». Nous ne développerons pas cette mode ici car le filet n’a pas été utilisé pour sa confection, ce qui est par contre le cas pour la coiffe d’artisane de Locminé.

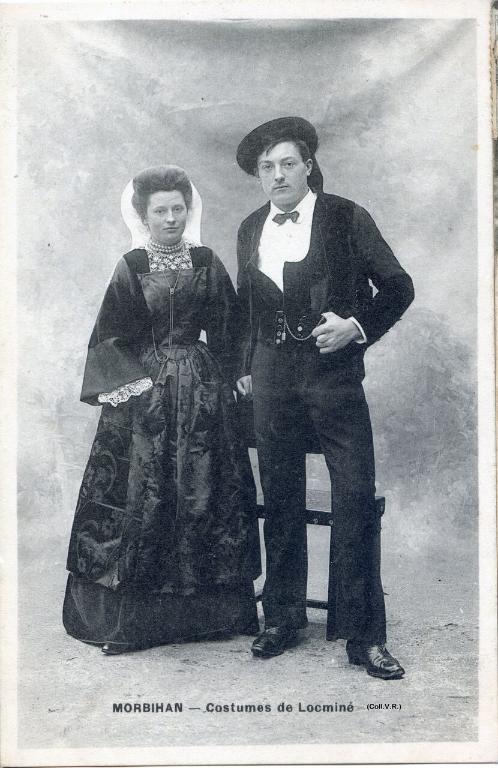

La coiffe d’artisane de Locminé :

Dépliée, elle présente, elle aussi l’aspect d’une kornek dont les ailes seraient plus étroites et plus courtes. Elle s’en distingue néanmoins par son fond, arrondi et légèrement froncé, alors que le fond de la kornek est plat et carré. Mais elle était portée de manière tout à fait différente, les ailes rebrassées sur le dessus de la tête. On peut aussi remarquer que la coiffure était particulière, avec un caractère très « citadin », les cheveux étant gonflés en rouleaux. L’iconographie du début du XXe siècle nous montre des femmes de Locminé en capot ayant elles-aussi adopté de telles coiffures gonflées, alors qu’à la même époque, partout ailleurs les cheveux étaient soigneusement et rigoureusement tirés. Comme pour les capots et certaines kornek, le filet s’est imposé comme technique courante de matériau pour les coiffes, avec les mêmes caractéristiques.

La sous-coiffe :

Il faut enfin préciser que les femmes du Pays de Baud – Locminé ont longtemps porté une sous-coiffe, « kopihan » ou « kouifet » dont les plus anciennes comportaient un lacet noué sous le cou. Cette sous-coiffe a d’abord perdu ses attaches puis elle a fini par disparaître totalement dans les années 1935-1940, la coiffe (« raie » ou kornek) étant alors posée directement sur les cheveux de plus en plus gonflés et bouffants. Si sa forme était assez similaire à celle de la « kouifet » de Vannes – Auray, parce que son rôle était identique, elle était portée dans les derniers temps très en arrière pour enserrer un chignon bas sur la nuque.

Le col ; la guimpe :

Les pièces de lingerie qui accompagnaient les coiffes pouvaient elles aussi être confectionnées en filet. Il n’était pas rare que l’ensemble des pièces de la parure (coiffe, col, quimpe, manchettes) soient assorties.Le col et la guimpe étaient autrefois la partie supérieure visible de la chemise. Avec le temps, le col s’est détaché de la chemise, tout en gardant un pan arrière de coton blanc et deux pans sur l’avant. Ce col accompagné de ces pans a d’ailleurs conservé le nom de « chemise ». La guimpe venait s’appliquer sur les pans avant. Finalement le col seul a subsisté, toujours accompagné bien sûr de la guimpe. Si cette évolution a été identique en Pays de Vannes – Auray, les cols du Pays de Baud – Locminé n’ont jamais atteint la taille de ceux de la guise voisine et sont toujours restés plus étroits. Avec le capot de lingerie, sans doute pour des raisons de confort à cause de la pointe médiane, on abandonna le col alors qu’initialement, quand celui-ci faisait encore partie de la chemise, le grand capot de toile était porté avec un col.

Bibliographie :

AUBERT Octave-Louis Costumes Bretons, les Éditions O.L.Aubert Saint-Brieuc, s.d. (après 1931)

BELZ Jorj, PILET Lionel Dilhad Breizh Costumes Bretons Ville de Pontivy 1993

BIGOT Maurice Coiffes Bretonnes, Les Éditions O.L.Aubert Saint-Brieuc 1928

BUFFET Henri-François Bretagne Morbihannaise, Les Éditions Artaud Paris 1947

CRESTON René-Yves Costume Breton, Les Éditions Tchou Paris 1974

DUPOUY Auguste Costumes Bretons Éditions Alpina Paris 1951

GUESDON Yann Coiffes de Bretagne Éditions Coop Breizh Spézet 2014

GUESDON Yann Costumes de Bretagne Éditions Palantines Quimper 2009

Vincent ROUSSEL, novembre 2015